再論銅承盤高足玉杯

黃明樂

南越王墓主棺室出土的銅承盤高足玉杯(圖一),全器由高足青玉杯、托架和銅承盤三部分組成,共有玉、金、銀、銅、木五種材質。杯體與座足分由兩塊青玉雕出,再用一根小竹條作插榫以貫連。座足與承盤底之間有一段距離,故以墊木承托。托架由三龍共銜一塊鏤圓孔的花瓣形玉片所組成,三龍皆金首銀身。托架底部是扁圓形的銅圈,平置在銅承盤的平沿上,承盤折沿、淺腹、平底,下有三個鋪首形足。盤腹外壁還飾有三個銀制的小鋪首。

因整器構思奇妙,玉質精美、精雕細琢、紋飾華麗,出土后引發了人們極大的關注和遐想。學者們對其功能、命名等問題紛紛發表意見[1],有觀點認為,《史記·武帝紀》載,武帝于元鼎二年(公元前115年)建“柏梁臺”,上置承露盤,“銅盤玉杯以承云表之露,以露和玉屑服之,以求仙道”[2],文獻恰與南越王墓所出文物相似,于是乎認為“這件承盤高足杯就是考古發掘中首次出土的‘承露盤”。因為該文物沒有發現“承露盤”自銘,遂定名為“銅承盤高足玉杯”[3]。

筆者在檢視文獻中發現,上文中的這段話并沒有出現在《史記·武帝紀》中。關于“承露盤”這個話題,正史和注解都有不少材料,而且對于承露盤的造型有多種說法,這使筆者感到,“承露盤”比我們想象的要復雜。筆者希望通過對文獻的梳理,能夠對我們重新思考銅承盤高足玉杯帶來一些啟發。

一、漢代人記載的承露仙人掌

承露盤肇始于追求仙道和長生的漢武帝,在《史記》正文中,有兩處記載此事,即《史記·孝武本紀》和《史記·封禪書》,內容是一樣的:“其后則又作柏梁、銅柱、承露仙人掌之屬矣”[4]。《漢書·郊祀志》則完全采信《史記》的說法,在《漢書·武帝紀》元鼎二年事中,記有“春,起柏梁臺”[5]。據此知該承露仙人掌建造時間為元鼎二年(公元前115年)。

班固在其文學作品《西都賦》中也提及承露仙人掌:“抗仙掌以承露,擢雙立之金莖,軼埃墻之混濁,鮮顥氣之清英。”[6]稍后于班固、同為東漢人的張衡在其《西京賦》中也說,“立修莖之仙掌,承云表之清露,屑瓊蕊以朝餐,必性命之可度也”[7]。

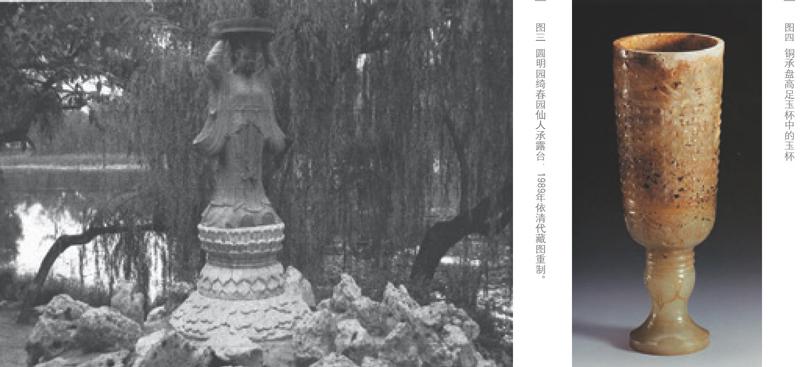

從上述記載可知,所謂“承露盤”一詞尚未誕生,當時應該叫“承露仙人掌”,至于仙人掌用何種材質制作也不可知。當時似乎是直接以仙人手掌承甘露。后世建造的銅仙承露臺至少不符合漢時的實際(圖二、圖三)。后人大肆渲染的“以露和玉屑服之”也沒有出現于《史記》《漢書》正文中,最早的記載應是張衡《西京賦》的“屑瓊蕊以朝餐,必性命之可度也”。

二、三國人記載的承露盤

三國時期發生了魏明帝從長安遷承露盤至洛陽失敗與重建承露盤于洛陽的事件。《三國志》引《魏略》日:“是歲,徙長安諸鐘虞、駱駝、銅人、承露盤。盤折,銅人重不可致,留于霸城。”[8]

魏明帝還重鑄了承露盤,陳思王曹植留下《承露盤頌銘并序》,對承露盤造型描述之詳盡是史無前例的:“夫形能見者莫如高,物不朽者莫如金,氣之清者莫如露,盛之安者莫如盤。皇帝乃詔有司鑄承露盤,莖長十二丈,大十圍,上盤徑四尺,下盤莖五尺。銅龍繞其根。龍身長一丈,背負兩子。自立于芳林園,甘露乃降……”[9]他在《右頌》中也提到承露盤,“岧岧承露,峻極太清……甘露宵零……高而不傾……固若露盤,長存永貴……”[10]則將承露盤的穩固與國家政權聯系在一起。

同為三國魏人的毋丘儉撰《承露盤賦》,內中有“偉神盤之殊異,邈迢迢以秀峙……即而視之,若璆琳之柱,華蓋在端。上際辰極,下通九原。中承仙掌,既平且安……”[11]。

三國時人何晏在《景福殿賦》中也有“爾乃建凌云之層盤……清露瀼瀼……”[12]之語。

通過對這段時期史料的梳理,我們發現,與漢代人所稱的“承露仙人掌”不同,三國人言必稱“承露盤”,可能代表了這類器物形制的細微變化。通過《魏略》中的“徙長安……銅人、承露盤”數語,告訴我們從長安遷走的有承露盤。那么該承露盤是漢武帝所造的嗎?唐人李賀在《金銅仙人辭漢歌》中說,“魏明帝……詔宮官牽車西取漢孝武捧露盤仙人,欲立置前殿”,鑒于漢武帝后的有漢之世沒有建造承露盤的記載,事有可能。假若這個推論為真,那么問題又來了,漢時人的記載不都是“承露仙人掌”嗎?怎么到了這里又冒出一個“承露盤”來,這又該如何解釋呢?結合文獻,筆者推測,漢版本的“承露仙人掌”重點突出的是仙人的巨掌,巨掌內還應放置著一個承露盤,由于盤被藏在掌中,不太容易為人所注意,所以漢代人無一例外都稱“承露仙人掌”;魏明帝移徙的承露盤折,“銅人重不可致”,并大發銅鑄翁仲、黃龍、鳳皇。他鑄造的三國版“承露盤”重點突出的則是銅盤,而且是“層盤”,“中承仙掌”,近而觀之,“若璆琳之柱,華蓋在端”。這個轉變的原因是什么?史籍沒有明說,但曹植的“盛之安者莫如盤”和“固若露盤,長存永貴”,毋丘儉的“中承仙掌,既平且安”,或許能透露一絲端倪,承露盤已經同政權穩固聯系在一起,而不僅僅是追求長生的了。

三、其他記載中的承露盤

除了正史或辭賦的記載,在《史記》《漢書》的注解或其他書籍中,也有關于它的零星記載。

《史記》和《漢書》除了正文內容一致,連對于“其后則又作柏梁、銅柱、承露仙人掌之屬矣”這段話的三家注,內容也完全一樣。“集解”中蘇林日:“仙人以手掌擎盤承甘露也。…‘索隱”《三輔故事》日:“……以銅為之,上有仙人掌承露,和玉屑飲之。”以及《張衡賦》的“立修莖之仙掌,承云表之清露”[13]。

本文開頭提到的“神明臺,武帝造,祭仙人處,上有承露盤,有銅仙人,舒掌捧銅盤玉杯……”,經查證,出處不是《史記·武帝紀》,而是《三輔黃圖》引的《廟記》[14]。類似的內容也出現于《漢武故事》中:

令人升通天臺……上有承露盤,仙人掌擎玉杯,以承云表之露。元鳳間自毀,椽桷皆化為龍鳳,從風雨飛去。[15]

最后兩則材料均認為承露盤帶玉杯,顯得尤為突兀,后人引用率還很高。筆者卻認為,這兩則材料可能有杜撰的成分,不可信以為真。理由如下:

其一,漢代人的記載及《史記》《漢書》三家注,均沒有提到玉杯,魏明帝從長安遷承露盤失敗及重鑄承露盤的事件中,也沒有玉杯的影子。假如玉杯作為承露盤的構件,司馬遷等人是不可能吝嗇筆墨的。須知,玉杯或玉卮在漢代是多么珍貴的器物,我們在《史記》《漢書》中可以找到不少記述玉杯(卮)的例子。

其二,從邏輯上看,“取云表之露”的事情,沒有很寬闊的盤形物(仙人巨大的手掌)是根本無法收集到的。《初學記》云上林苑中有池十五所,其一日承露池[16]。可佐證在開闊寬敞的場所(器物)中才能“零露是集”(曹植《承露盤賦》),用玉杯無法完成這一任務。

其三,再看《三輔黃圖》和《漢武故事》的記述,前者說“上有承露盤,有銅仙人舒掌捧銅盤玉杯”,后者云“以銅作承露盤,仙人掌擎玉杯”。仙人掌擎的物體也不一致,是玉杯耶?還是銅盤加玉杯耶?既以盤來集露,又何必將無法實際承露的玉杯摻和進來?筆者推測,玉杯的出現可能與“屑瓊蕊以朝餐”有關,進而想象著直接用玉杯來承接甘露。

四、結語

總而言之,筆者認為“仙人掌擎玉杯”這類材料不足信,玉杯作為承露盤的構件沒有文獻支持。南越王墓所出的銅承盤高足玉杯應不是承露盤,也不會是承露盤的微縮版。黃展岳先生曾指出:“或以為銅承盤高足玉杯是‘承露盤,套用漢武帝建章宮神明臺置承露盤的故事,這是絕對不可能的。”這是極有見地的看法。他的理由是玉杯口太小,與建章宮承露盤相比有天壤之別筆者認為除了這個理由,從形制的角度看,通過上述文獻也可以看出,漢代及稍后三國的承露盤(承露仙人掌)都與南越王墓所出的有較大差別。

當然,這件器物形制如此奇特,如此精雕細刻,并且出土于墓主頭頂,它必定是一件有特殊功用的器物。或者它是用來祭祀,參與敬天法祖活動的器物,或者如黃展岳先生所說——“是供觀賞擺設的精致工藝品,無實用價值。說南越王生前曾用它來沖服玉屑或其他藥石,事有可能”[18]。

再或者,它是作為承露盤的相關之物,“用大盤或盆等置于高處承接甘露之后再蚪入玉杯中,以露和玉屑服之”[l9]。這也是有可能的,但它絕不是承露盤本身。

[1]麥英豪:《南越文王墓》,文物出版社,2012年,第94-95頁;黃展岳:《高足玉杯賞析》,載《南越國考古學研究》,中國社會科學出版社,2015年,第153-158頁;全洪:《戰國秦漢時期的玉制容器考略》,載《廣州文物考古集》,文物出版社,1998年,第99-109頁;胡在強:《秦漢高足玉杯即“方諸”考證》,載《西漢南越國史研究論集(一)》,譯林出版社,2015年,第123-129頁。

[2]麥英豪:《漢玉大觀——象崗南越王墓出土玉器概述》,載《南越王墓玉器》,兩木出版社,1991年,第49頁。

[3]麥英豪:《南越文王墓》,第94-95頁。

[4](漢)司馬遷:《史記·武帝紀》,上海古籍出版社,2011年,第317頁;《史記·封禪書》,第1134頁。

[5](漢)班固:《漢書·郊祀志》,中華書局,1962年,第1220頁;《漢書·武帝紀》,第182頁。

[6](漢)班固:《西都賦》,載《昭明文選》,上海古籍出版社,1986年,第18頁。

[7](漢)張衡:《西京賦》,載《昭明文選》,上海古籍出版社,1986年,第60頁。

[8](晉)陳壽:《三國志·明帝紀》,上海古籍出版社,2011年,第95頁。

[9](三國)曹植撰,嚴可均校輯:《全上古三代秦漢三國六朝文》卷十九《承露盤頌銘并序》,中華書局,1958年,第1154頁。

[10]同[9],卷十九《右頌》,第1154頁。

[1 1](三國)毋丘儉撰,嚴可均校輯:《全上古三代秦漢三國六朝文》卷十九《承露盤賦》,中華書局,1958年,第1277頁。

[12](三國)何晏撰,嚴可均校輯:《全上古三代秦漢三國六朝文》卷十九《景福殿賦》,中華書局,1958年,第1272頁。

[13](漢)司馬遷:《史記·武帝紀》,第318頁;(漢)班固《漢書·郊祀志》,第1220頁。

[14]何清谷:《三輔黃圖校注》,三秦出版社,1998年,第170頁。

[15]佚名:《漢武故事》,《魯迅全集》卷十八《古小說鉤沉·小說備校》,光明日報出版社,2012年,第251頁。

[16]同[14],第257頁。

[17]黃展岳:《高足玉杯賞析》,第156頁。

[18]同[17]。

[19]全洪:《戰國秦漢時期的玉制容器考略》,第107頁。