恐懼,來自“另一個我”

王丹春

兩個“小女孩

鏡頭里,兩個小女孩面對面地坐在熒光燈下。她們都身著淡黃色衣服,臉頰微鼓,劉海烏黑,短發齊肩——其中一個是5歲的小女孩,另一個是她的AI機器“克隆人”。

今天是小女孩第一次見到這個和她一樣高的“克隆人”。小女孩只顧一個勁地盯著她的同伴。而在另一邊,這個同伴仿佛也在盯著她看,表情一臉嚴肅、僵硬。

她們的身體做著這樣那樣微小的動作——刻意的也好、隨意的也罷,這些動作都在向對方傳達著“我是活物”的訊息:她們會每隔幾秒眨一次眼,偶爾也會動動脖子——但小女孩的感官激活的是她鮮活的神經系統,而另一邊的機器人利用的卻只是在它硅膠外殼下的電子芯片。

小女孩神情從迷惑變得焦慮,她好像感受到了什么,開始有些抗拒。漫長的幾分鐘后,女孩的呼吸逐漸變得沉重,“我好累。”她說,旋即大哭了起來。

恐怖谷效應

以上這幕并非來自科幻片,它發生在2002年夏天的一個早晨,日本大阪幣郊區的一間大學研究室里。鏡頭記錄者正是小女孩的父親——石黑浩,也是鏡頭中“克隆人”的設計者。

我們不難理解,當面對一個如此逼真——尤其是以自己為原型的AI機器人時,小女孩焦慮、抗拒以及大哭的背后或許蘊含著難以言喻的恐懼感。

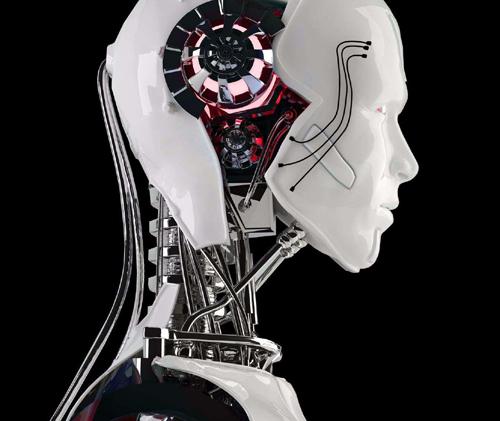

1970年日本東京工業大學著名機器人專家森政弘教授在名為《能源》的雜志上發表了一篇名為《恐怖谷》的文章。在這篇文章中,森政弘提出了著名的“恐怖谷理論”,它是一個關于人類對機器人和非人類物體的感覺假設。根據這種假設,在一個機器人“不夠擬人”的范疇內,機器人和人類越相像,由于機器人與人類在外表、動作上都有相似性,它的類人特征就會容易辨認,人類會對機器人產生親和感。然而,隨著相似度的提高,到達一個較高的臨界點時,它的類人特征就會成為顯眼的部分,甚至在觀察者眼中產生一種“詭異”的感覺。因而,人們的親和反應會驟然跌入谷底。

森政弘教授的文章在35年后引起了另一位機器人專家卡爾·麥克多曼的興趣。他將文章進行翻譯引起了熱議。部分研究者認為,類人機器人之所以讓人感到不舒適是因為它們披著人類的外表,實際上卻沒有什么生命的跡象,讓人不由自主地聯想到死亡。對此,麥克多曼設計了一個實驗,他邀請參與實驗的志愿者觀看了一組類人機器人的照片,隨后請他們填寫問卷描述自己的世界觀。結果暗示,類人機器人真的可能讓人聯想到死亡。

后續的一些研究者指出,“恐怖谷效應”可能是人類在漫長的生存進化中逐漸產生的生理防御機制。人們似乎在它們身上看到了人類情感的影子,然而面對“異類”,人們拒絕(無法)理解這樣的情感,自動化似的停下情感的交互。

人類的恐懼

讓我們做個關于10年后生活的展望。它可能是,機器人可以代替你,做你所不喜歡的瑣碎雜事。它們不僅會替你洗碗、洗衣、打掃衛生,提醒你各類工作事項,幫你及時存儲、提取、轉化各類信息,比你本人更了解你自己。當然,如果你放開對它們的控制,它們可以做更多事情。鑒于迄今為止,人工智能和機器人技術的成就以及信息技術的發展,這種想象中的畫面可能會成為未來大眾的常規生活方式。

于此同時,對人工智能、機器人等的恐懼也隨之而生。很多人看到即將推出的5G基礎設施可能會引發一場新的技術革命。5G將比4G快得多,這意味著大量的信息可以在機器人的“大腦“中實現實時交互。機器人也能夠彼此高速通信,并且只產生非常小的網絡延遲,而這可以與人類的大腦相媲美。

事實上,與類人機器人逼真的外表、精細動作的完成度相比,人們更恐俱的是隨著科技的進步,人工智能體可能發展出的“類似人類的認知”以及演算后的“類似于人類的情感”。

人們認為,它們完全可以與我們的身體競爭,并且在許多情況下,可以輕松地打敗我們。與此同時,隨著時間的推移,它們的功能越完善,而我們的能力卻很難實現同步的大的突破與發展。人們恐俱在世界未知的演變中被取而代之。

是威脅,也是挑戰

埃隆·馬斯克最早在2014年的麻省理工學院的公開訪談中拋出如下觀點: “我認為我們應當格外警惕人工智能。如果讓我說人類當下面臨最大的威脅是什么,我覺得無疑是人工智能。”同年,斯蒂芬·霍金在英國廣播公司(BBC)的訪談中表達了對惡意人工智能的擔憂,他指出,全人工智能的發展可能意味著人類的終結。持類似觀點的還有比爾·蓋茨,他也曾公開表達過類似的擔憂,稱:“機器確實可以幫助人類完成很多工作。但當機器越發智能,它們將會對人類的存在造成威脅。”

這種擔憂既包含了前文所述的“人工智能將獲得意識并且摧毀我們取而代之”,還透露出如下的擔憂:“不道德的人將使用人工智能以達成邪惡的目的”。對此康奈爾大學計算機系副教授溫伯格指出,人工智能是在非常特定的限制下實現的操作,它是由決定其行為的算法定義的。溫伯格說道:“與此相比較,一個肆無忌憚的人會因為一些有害的原因而利用人工智能的可能或許大很多。但這并非是人工智能所特有的,幾乎任何類型的機器或工具都可以被用于好的或壞的目的,這取決于使用者的意圖。”

或許,當我們消除了對人工智能的敵意與恐懼,我們會更坦然接納它帶來的便利,如Siri、隱形的人工智能搜索系統(百度、谷歌搜索)、頭條推送等,從而以更欣賞的姿態歡迎它們的存在。

在這日益變化的當下,也許我們恐俱的不是人工智能,而是自己的能力,以及這背后所投射出的不堪。