“分家存產”的家族協議傳承機制

王增武

寧波華茂集團始創于1971年,在專注教育產業的同時,兼顧其他產業的發展,無論是家族管理,還是家業治理,抑或家業傳承,乃至家族慈善,都有諸多值得當前家族企業借鑒的地方。有鑒于此,本文我們就從前述4個方面對華茂集團案例進行評析,以供同業參考借鑒。華茂主要的經驗借鑒之處有:第一,家族管理方面,父子單獨旅行的精神傳承方式;第二,家業治理方面,企業管理的增量轉型改革、三箭四章以及企業投資的資產配置理念等;第三,家業傳承方面,利用家族協議確定的企業歸屬、繼承安排、受益安排和監督機制等;第四,其他方面,如企業文化的“家文化”理念以及企業傳承之前的“安撫機制”等。這其中,最值得當下家族企業借鑒的莫過于“家族協議傳承機制”。

一、家族管理

寧波華茂集團創始人徐萬茂(以下簡稱“老徐總”)家族枝繁葉茂,同輩中有兩個弟弟和一個妹妹,晚輩中有三個女兒和一個兒子。鑒于家族協議中明確家族企業的接班人必須是“長子長孫”,所以在家族概覽一節中,我們簡要從祖孫三代的生活點滴視角來分析其家族情況,以期實現“以小見大”。

目下,老徐總的重點任務是培養第三代,如每天接送孫子上學放學,在上學放學的路上與孫子交流一天的學習心得體會等。據調研,孫子還受邀參加沃頓商學院的全球經濟年會,有一個外孫在其鼓勵下已順利從哈佛MBA畢業。當然,孫子的培養還離不開父親的培養,即“小徐總”徐立勛先生,如培養其獨立、大氣、愛心、開朗等性格;在獨立方面,鼓勵孩子自主選專業等;同時還通過初二時的一次談話,基本了解了兒子未來的長遠規劃,如到英國讀大學,之后到美國讀碩士。在兒子的培養方面,小徐總每年還會與兒子組織兩次單獨旅行,國內的主要目的地是中原傳統文化地區和貴州、新疆等貧困地區等,國外如去歐洲和俄羅斯看油畫等。最后且最為重要的是,小徐總的兒子并不因為自己是個“富三代”而去追求奢靡生活,如雖然喜歡鋼筆,但在8000元每支和1000元每支之間還是選擇1000元每支的;再如喜歡攝影,但作為初學者,并不要買很貴的相機。

當然,作為現任華茂集團的掌門人——小徐總,在父親老徐總的一手安排下,先后畢業于美國萊斯大學、復旦大學MBA,并順利掌管家族企業。或許是因為個人的海外求學經歷,小徐總把自己的性格特點總結為“傲、懶、散”,傲的表現是不喜歡為半斗米折腰;懶的表現是喜歡訂制度,不喜歡別人來煩自己;同樣,散的要義是自由,如一開始想從事教師行業,因為教師有假期。

老徐總本人小時候的家庭條件并不是太好,即便如此,老徐總的父親還是為老徐總請了私塾,所以在彌留之際還和老徐總說“要做些有利于教育的事”,這是徐氏家族做好教育的理念由來。當然,這種理念已傳承到第四代,小徐總兒子13歲時在一個活動上的演講題目是“我有一個夢想:改變未來的中國教育”,這是一種更高層次的精神文化傳承。

二、家業治理

華茂集團始于1971年6月,立足教育之本,逐步形成了以教學具、基教儀器裝備與科普產品的研究和生產以及民資辦學為中心,并兼具國際貿易、房地產、金融投資、鐵路裝備等領域的綜合性產業集團,擁有30余家全資和控股子公司。華茂集團的前身是“社辦企業”云洲鄉竹編工藝廠,1981年開始構想將工廠轉型為勞技教育用品的工廠,到1992年成功實現第一次轉型;第二次轉型是一次產業的轉型,要義是把企業推向“有主業深度的多元發展”,但沒能實現預期;第三次轉型則始于1998年,創辦寧波華茂外國語學校以及衢州華外和龍游華外等,逐步形成“產學研”一體化并進的產業形態和“有教育深度的主題多元發展”的企業形態。

在轉型發展過程中的1996年,華茂集團在美國洛杉磯設立“美國華源控股有限公司”,進行資產投資。1997年,公司秘書喻某,冒用老徐總的簽名,偽造文件,慢慢把公司的資產轉移到自己名下。2000年,老徐總發現問題,并派出財務人員去美國進行調查。而喻某以老徐總偽造股份證據為名,向美國洛杉磯提起訴訟。老徐總作為主要證人需要去國外出庭作證,原以為十幾天就回來了,但是卻沒料到情況遠非如此簡單。對方開始時先是為了干擾美國官司的進展,到國內相關部門去告狀,說老徐總有往海外轉移資產的意圖,有違法行為,企圖在國內拖住老徐總出庭的計劃。后來經過老徐總多方努力,終于出國出庭作證,但因對當地法律等條款情況不了解,又有人蓄意干擾,老徐總不得不往返于中美之間,前后經歷了連續十幾場官司。

正所謂“好事變壞事,壞事變好事”,美國訴訟這件事看似“壞事”,但對華茂集團來說又是“好事”,因為此事把小徐總逼到了前臺。如果說小徐總過去還在猶豫要不要接班的話,那么現在“硬著頭皮也要上了”。畢竟華茂是父親一手創辦的企業,而且好多員工都是與父親一起打天下的,所以父親在華茂集團就是個精神領袖,就是個“神一樣的人物”。前述兩個方面,恰是小徐總接班的“內憂外患”,一方面如何在內部樹立威信,另一方面如何應對因外部事件導致的內部隱憂。下面,我們對小徐總接班以來在應對危機方面以及企業治理方面的主要做法進行簡要總結,以供同業借鑒。

第一,變危為機。在安撫好母親情緒的同時,小徐總主要做3件事,首先,增資學校,因為當時華茂外國語學校已經開始第1期招生,且招生人數多達800人;其次,還貸,雖然企業利潤在2000~2005年一直下滑,但在接手企業的時候,賬上還有不少流動性資金,所以為避免銀行等機構擔心華茂的資金鏈問題,就主動先把借他們的錢還上;最后,集團開會,向集團員工如實通報所有情況,尊重員工的知情權,穩定員工情緒。正是基于這三招,小徐總算是應對了因外部事件造成的內部危機,下面的問題是如何在內部提高信任感和權威性。

第二,資產配置。提高信任感和權威性的重要手段就是賺錢。憑著上學期間的積累和個人對投資的興趣,2004年,小徐總開始涉足資本市場,投資入股寧波銀行;2007年寧波銀行上市,外加投資其他業務的收入,使得整個投資板塊的利潤占集團利潤的70%左右。還有一種說法是僅寧波銀行上市這一塊,華茂30年賺的錢,還不如投資寧波銀行。僅此一招,小徐總就奠定了其在華茂集團的地位。在做好其他制度改革的同時,小徐總是利用資產配置理念來管理家族企業的,確切地說,就是利用3年時間,將家族企業從實業型公司提升為投資型公司,將集團總部轉型為投資控股公司,各個業務板塊分別成立子公司,獨立運營,自負盈虧。

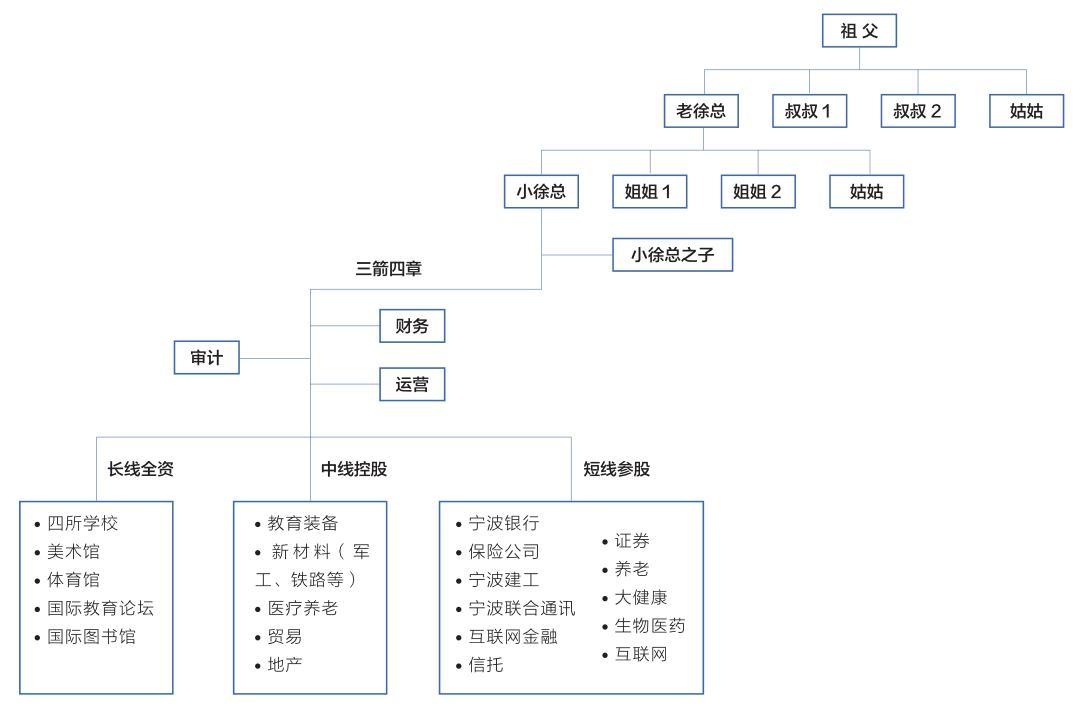

小徐總將集團分成長線、中線、短線3種產業鏈打造(詳見附圖),這是典型的資產配置策略。長線是資產保全和財富傳承,中線是保值策略,短線則是增值策略。具體而言,長線是4所學校,作為華茂和華茂品牌的影響力,要進行持之以恒的規劃,打造社會的品牌影響力,即使是公益事業,包括免費向社會開放的華茂美術館等,也要長期耕耘下去;中線是現有的教育裝備、新材料等產業,是要力保的中線產業,是穩定的現金流和利潤來源;短線是金融投資類的短線產業。此外,小徐總還打造綜合金融平臺,投資了保險公司、互聯網金融產業,在信托、證券等泛金融行業中布局,并在養老、新材料、大健康、生物醫藥、移動互聯網等領域進行股權投資。

第三,增量改革。縱覽家族企業興衰成敗,最難的莫過于轉型發展,而轉型發展的前提或要義則是改革,如何改革才能不破壞既得利益者的利益?答:增量改革。集團原有團隊非常穩定,如教育裝備板塊老員工的二代或三代已進入家族企業,對小徐總而言是“高興中有隱憂”,因為這樣的話,集團的慣性太強。為優化集團發展的“加速度”,不讓“慣性”因為摩擦力慢慢弱化,自2017年起,小徐總以集團事業部的模式逐步對傳統板塊引入新團隊進行改革,老團隊和新團隊雙線運行,老團隊要全力以赴支持新團隊。同樣,經過初步嘗試,新團隊的工作也會增加老團隊的效益。在激勵機制上,小徐總采取“老人老辦法,新人新辦法”的做法,老團隊的激勵機制是“年薪+獎金”,而新團隊的激勵機制則是“薪酬+期權”,對新團隊負責人即職業經理人的期權激勵約在15%~30%。在職業經理人的聘用方面,小徐總也有自己的一套篩選標準,如無不良嗜好、夫妻感情穩定以及重視孝道、德行要好和專業水平要高等,其中德行好不好具有一票否決權。

第四,三箭四章。為統籌集團子公司的相關工作,小徐總管理子公司共有財務、審計和運營三支令箭,采取的方式是預算導向,如需調整預算則要提前請示,具體運營方面明確方向后,最終只看財務報表。同時對子公司進行“約法四章”,一是所有公司的對外投資必須要經過他批準,二是所有的授信必須是集團公司統一授信,三是所有子公司一律不允許對外貸款,四是公司拆借資金一定要經集團公司同意。在三箭四章的保障下,小徐總的主要任務是把握集團的發展方向,負責協調不同部門。如此一來,可以保證小徐總成為一個“閑人”,恰好契合其性格中的“懶”和“散”。

三、家族協議

目下,國內家族企業的主要傳承方式有子承父業的方太模式、金融控股的美的模式、家族信托的龍湖模式以及制度傳承的大午模式,協議傳承的華茂模式則是開啟國內家族企業傳承的另一片天地,而且該傳承模式還明確家族企業的屬性是社會的而非家族的,從某種意義上而言,這是一種社會傳承而非私有傳承的代表模式,也是國內家族企業社會傳承最具借鑒意義的可復制傳承模式。利用家族協議進行家族傳承的要義在于避免因經營風險、傳承風險、婚姻風險或生育風險以及由此造成的家族企業更迭斷代或析產問題,目的在于“分家存產”,具體表現有如下的4個方面。

第一,明確企業的社會屬性。目下,老徐總占華茂集團的股份約 80%左右,小徐總及其3個姐姐以及其他家族成員分別占股10%左右。在家族協議中,明確老徐總擁有華茂集團全部資產所有權,永歸華茂集團將創設的信托基金所有。在當前家族信托制度尚待完善的條件下,華茂集團第二代法定代表權與經營管理權合法繼承人小徐總以及小徐總之后的各代徐氏合法繼承人,必須保證老徐總擁有的華茂集團全部資產所有權最終永遠歸華茂集團將創設的信托基金所有。在信托基金成立之前,必要之時,這些股份可暫時登記在長子小徐總名下,待華茂集團信托基金成立之后,轉歸基金所有。再者,如果因無法抗拒的原因,華茂的資產不得已破產清算,清算后的剩余資產,歸寧波華茂外國語學校所有。無法抗拒的原因包括以下兩種情況:(1)華茂集團確定無合乎本協議約定的繼承人;(2)華茂集團因不可抗力宣告破產,且經清算后尚有剩余資產。

第二,確定企業的傳承安排。明確家族企業的繼承機制是長子長孫。即便如此,家族協議中還確定華茂的繼承人只繼承資產管理權和企業經營權,也就是企業法人代表與企業主持人(總裁),而不能以個人身份繼承資產;如果繼承人因企業管理的素質和能力受到質疑,則聘請職業經理人主持企業,行使董事局和法人代表監督下的企業管理權。

第三,做好族人的受益安排。徐氏家族只享受華茂的紅利分配權,此外無其他特權,紅利分配保證家族成員的基本生活和子女教育。徐氏家族成員和非徐氏家族成員同為華茂集團的主人,權利同等、利益同等、機遇同等。其中,作為徐氏家族成員,權利有限、責任無限。徐氏家族支持和鼓勵徐氏家族成員在符合家族利益的情祝下,開展多元產業開發,包括在華茂集團的下屬公司(分公司、子公司等)創業。徐氏家族成員在華茂集團下屬企業創業者,需先行提供可行性研究報告,并經相關部門批準,按照相關規定辦理必需的手續。此外,創業者必須遵守華茂集團的有關規章制度,合法經營、自負盈虧、風險共擔、利益共享。徐氏家族成員在華茂集團以外自行創業的,如需華茂集團給予支持,則需先行提供可行性研究報告,經相關部門批準,按照相關規定辦理必需的手續。在創業過程中,創業者必須遵守家規,不得損害華茂家族企業利益和企業形象。

第四,建立協議的監督機制。再好的協議也需要監督執行,類似于李鴻章大兒子李經方的遺囑傳承案例,其遺囑執行的監督人是管家周孟文。華茂集團家族協議的監督人則是由華茂家族中德高望重,能堅持公平、公道原則的一位最年長者擔任,由他負責監督本協議各項約定的實施以及權利、義務的執行。監督權以上一輩監督下一輩的原則實行。同輩監督同輩的監督人選,由徐氏家族成員按照本條第2款的原則共同推選。監督人于本共同協議簽字生效之日起開始行使監督權力。監督人原則上于每年祭祖日負責向家族成員和紅利分配權擁有人以及紅利分配權繼承人報告本共同協議執行情況。監督人有資格列席華茂集團董事局會議;監督人享受由華茂集團支付的年固定津貼;監督人喪失行為能力時,由華茂集團法定代表權和最高經營管理權人按照本條約定的原則指定新的監督人。

圖1 “家文化”基金會運作模式簡圖

四、家族慈善

當年,老徐總要把華茂美術館里的藏品拿到學校時,家人都不是很認同。為了定義這些藏品的所有權,他和太太攤牌:“兩條路,要么是這些歸我,那些歸你;要么你不同意,我們就離婚。”愛子心切的老太太委屈地說:“總要留幾幅給兒女嘛!”最后在小徐總的勸說下,老太太還是深明大義,悉數捐出。此事是老徐總要家族成員簽訂家族協議的“導火索”,但另一方面,這也體現出老徐總及家人的大愛之心——公益慈善。

1993年,全國教育工作大會在北京召開,華茂第一次向國家教育部直屬的6所師范大學捐款120萬元,由此也開啟了華茂“捐資助教”的社會責任之旅。2001年至今,據不完全統計,較大數目的扶貧捐贈有:2000年,為鄞縣同濟中學捐資500萬元,建設"華茂教學樓";2006年3月,作為中國教育發展基金會理事單位的華茂集團捐資1000萬元;2008年,為四川汶川災區定向捐贈400余萬元;2010年為玉樹地震災區捐贈100萬元的課桌椅等教學器材。

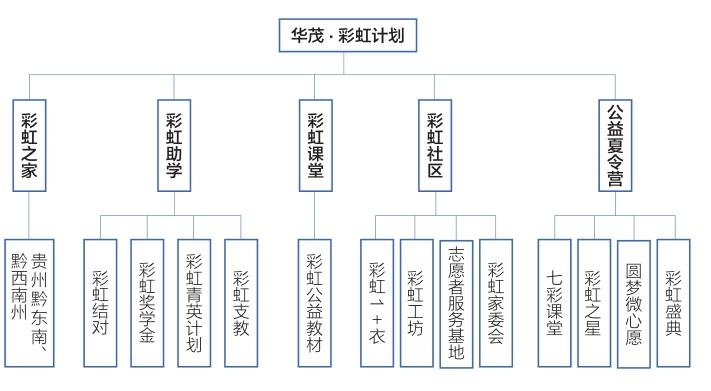

目下,華茂集團公益慈善的運作主體是寧波華茂教育基金會,由華茂教育集團獨家發起,經浙江省民政廳注冊批準的非營利社團組織。自2009年成立以來,華茂教育基金會累計助學3290人次,獎勵優秀學生2343人次,獎勵優秀教師4469人次,累計投入教育項目專項基金1500萬元。2013年出資200萬元舉辦 “華茂.彩虹計劃”系列公益活動,此后每年持續舉辦,為來自全國的“小候鳥”和寧波“小主人”搭建“同城同行、互學共享”的彩虹橋梁。

五、簡短總結

華茂集團在家族管理、家業治理以及企業傳承的家族協議機制等方面都有諸多值得同業借鑒的地方,前文正文中已進行詳細闡釋,在此不做贅述。作為正文的補充,我們再總結一下華茂集團的其他3個可供借鑒之處。一是父子單獨旅行的精神傳承案例,眾所周知,家族精神傳承的難度大于財富傳承,古代有詩書傳家遠的曾國藩案例和翁同龢案例,事實上,華茂集團父子單獨旅行頗具當下家族精神傳承的借鑒意義,因為在旅行中父子之間需要求同存異,而這正是企業經營中必不可少的溝通環節。二是企業傳承的老員工安撫策略,在某些家族企業中,為實現兒子的順利接班,通常會清君側、排異己,而此恰是家業更迭或斷代的隱患所在。華茂集團的老徐總則通過分疆而治安撫老員工和族內成員,如小徐總的兩個姐夫主要負責華茂廣東公司和華茂房產公司,姑父負責上海明州教育用品有限公司,叔叔已以較低價格購得公司的一塊土地,嬸嬸一直留在文教公司做財務工作。三是企業文化的“家文化”,在職業經理人的選聘上,小徐總看中的是有無不良嗜好、夫妻感情是否穩定、是否有孝心以及德行如何等。同樣,在企業文化塑造上,華茂集團同樣注重家文化的構建,策略是成立一個基金會(詳見圖1),在配偶生日、子女上學和尊敬老人等方面都替員工盡個人義務,如重陽節員工的老人都會獲得500元現金和一張祝福的賀卡。

就華茂集團自身而言,目下的治理機制和傳承機制相對完善,追溯而言,家族協議的“分家不分產”機制類似于徽商的分家析產機制;在族內的受益人安排方面,類似于盛宣懷家族“動息不動本”的愚齋義莊機制。有鑒于此,我們從歷史案例視角給出兩條微觀建議。其一,借鑒愚齋義莊的理事會機制,優化家族協議中的監督人機制。愚齋義莊理事會的成員是長輩一人、晚輩一人、族內一人、律師一人以及原有的慈善機構中有兩人,在人員更迭和權力制衡方面都有嚴格的約束條件,可避免監督人唯一的“一言堂”弊端。其二,借鑒族譜的更新機制,做好家族協議的動態更新。古代,祭田或學田、族譜和祠堂構成家族傳承的物質財富、精神財富和糾偏機制三要素,對比而言,家族協議融合前述物質財富和精神財富傳承的兩個元素。我們知道,族譜一般至少10年要更新一次,所以說家族協議最好也要有個定期或結點更新機制,如5年更新一次或遇未成年子女滿18歲后立即更新,以此保證家族協議的長期性和有效性。

附圖:以小徐總為中心的家族關系簡圖和家業治理概要

專欄1 :專欄 “華茂·彩虹計劃”基本情況

“華茂·彩虹計劃”是華茂教育基金發起的以“彩虹”為主題的系列公益活動。活動秉承“互學共享,同行成長”的主旨,旨在通過活動架起“留守兒童”與城市孩子之間平等交流、互學共享的橋梁,搭建一個城鄉學子互幫互助的愛心平臺。目前,“華茂·彩虹計劃”已衍生出彩虹之家、彩虹助學、彩虹夏令營、彩虹助學、彩虹班、彩虹1+衣等系列公益項目,詳見下圖。