免耕、有機肥、生物農藥互作對小麥生長及產量的影響

一、試驗設計

(一)試驗地點

試驗地點位于許昌市農場二分場高產田。土壤質地為壤土,地勢平坦、肥力均勻、排灌方便,前茬作物為大豆。

(二)試驗材料

供試小麥品種為淮麥29。2017年10月15日播種,播種量13 kg/667 m2。2018年6月4日收獲。

(三)試驗方法

試驗設4個處理。處理1:免耕,不施肥,噴施生物農藥;處理2:免耕,施有機肥(N-P-K為10.4-2.3-2.5)120 kg/667 m2,噴施生物農藥;處理3:免耕,施配方肥(NP-K 為 25-20-5)60 kg/667 m2,噴施生物農藥;處理4:對照(CK)常規深耕翻,施配方肥(N-P-K為 25-20-5)60 kg/667 m2, 噴 施化學農藥。

二、田間管理

(一)施肥

處理2、處理3于小麥出苗后將全部肥料用耬播的方式施入。處理4于整地前將全部肥料均勻撒施。

(二)病蟲害防治

處理1、處理2、處理3分別進行4次病蟲害防治。第1次于2018年3月20日每667 m2用4%井岡霉素75 g和8%阿維菌素乳油70 mL對水噴霧;第2次于4月18日每667 m2用80%乙蒜素20mL和1%苦參堿40 mL對水噴霧;第3次于4月26日每667 m2用80%乙蒜素30 mL和1%苦參堿100 mL對水噴霧;第4次于5月7日每667 m2用80%乙蒜素70 mL和1%苦參堿100 mL對水噴霧。

處理4進行3次病蟲害防治。第1次于2018年3月20日每667 m2用三唑酮60 mL和氧化樂果乳油60 mL對水噴霧;第2次于4月18日每667 m2用多菌靈粉劑50 g對水噴霧;第3次于4月26日每667 m2用三唑酮60 mL和吡蟲啉10 g對水噴霧。

三、結果與分析

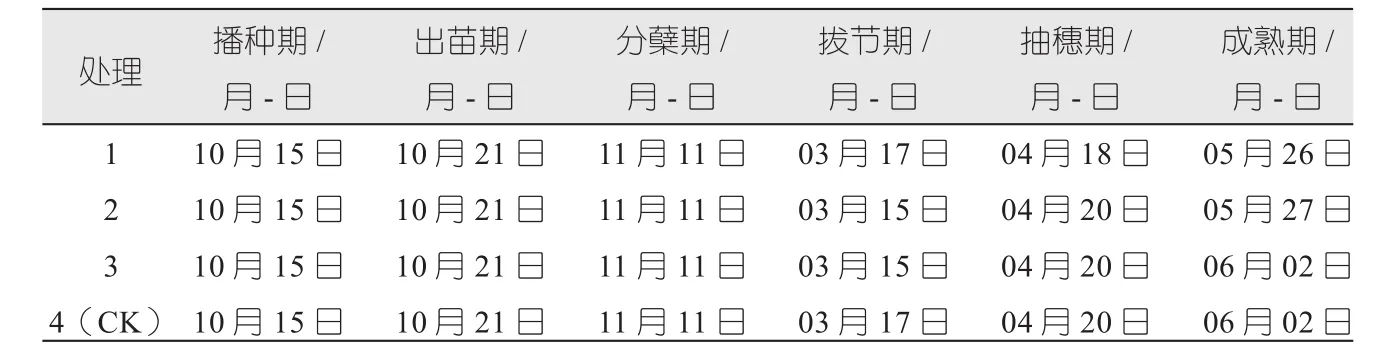

(一)生育期

由表1可知,同處理4相比,處理1抽穗期提前2d、成熟期提前6d,處理2成熟期提前5d,處理3生育期同處理4相比無差異。

表1 生育期調查

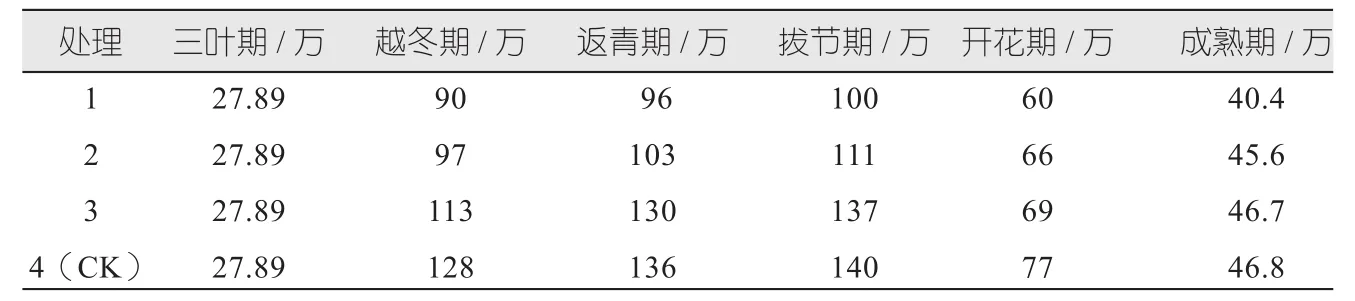

表2 畝群體動態數據

(二)畝群體動態

由表2可知,4個處理在越冬期以后,各生育期的畝群體動態數據均呈先遞增后遞減的趨勢。處理4各生育期的畝群體動態數據均高于其他3個處理。處理3各生育期的畝群體動態數據稍低于處理4,且均高于處理1、處理2。處理1各生育期的畝群體動態數據最低。

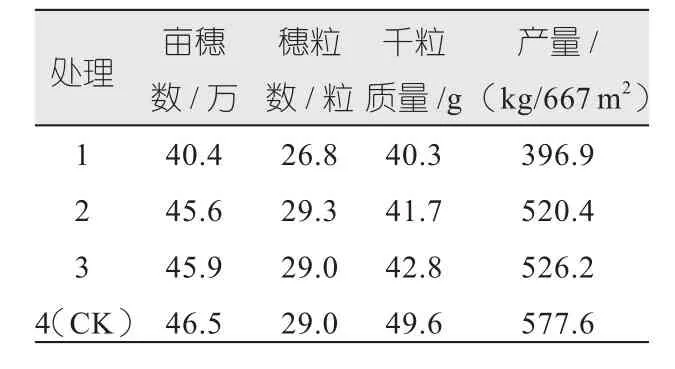

(三)產量三要素

由表3可知,各處理產量從高到低依次為處理4、處理3、處理2、處理1。處理1產量最低,制約因素是畝穗數和穗粒數,而影響畝穗數和穗粒數的原因是土壤養分不足,小麥營養生長不快,分蘗力較弱,小花分化數較少。同處理4相比,處理2、處理3畝穗數、穗粒數基本無差異,但千粒質量較低。

四、結論

試驗說明,在免耕條件下,容易造成小麥根系下扎不深,后期容易脫肥,導致產量下降。因此,采用免耕技術時,還應與深松等必要的配套技術并用,才能保證小麥產量。

采用生物農藥的處理產量均較低,說明生物防治效果不佳,但從食品安全方面來看,生物防治是未來的發展方向。在當前生產中,可采用生物農藥和化學農藥合理混用和交替施用的方法提高防治效果。但要注意生物農藥不能與殺菌劑及堿性農藥混用,以免引起菌類失活及農藥失效。

表3 產量三要素