水廠藥劑投加優化與應用

趙 云, 楊 震, 丁 強, 劉曉玲, 唐郡壕, 楊 梓

(徐州首創水務有限責任公司, 江蘇 徐州 221003)

水廠凈水工藝中投加的各種藥劑相互作用、共同影響,找到最適合的藥劑投加量,不僅有助于提高水廠的處理效率,還能節約成本。例如在水質一定的情況下,預臭氧量與PAC投加量直接相關,而后者又決定了污泥的產量,炭濾后的水質與液氯投加量之間也存在一定的關系[1]。在生產中,需要不斷研究、優化各種藥劑的最佳投加量以及相互之間的對應關系。

徐州首創水務有限責任公司劉灣水廠的處理能力為40×104m3/d,由常規工藝、臭氧-活性炭工藝以及泥水處理工藝組成。水廠所使用的藥劑有PAC、液氧、液氯和PAM,藥劑成本占水廠基本生產成本(包括藥劑費用、電費、人工費、制造費用)的16.8%。因此,找到合適的藥劑投加量對于控制藥劑成本至關重要,而且能直接降低水廠的生產成本,提高運行效益。

1 試驗材料與方法

1.1 試驗裝置

板式臭氧發生器:17.5 kg/h,臭氧濃度>10wt%,功率≤186 kW;NLO-17.5K式發生器:17.5 kg/h,臭氧濃度>10wt%,額定功率≤131.25 kW。

HACH 2100N濁度儀、T6紫外可見分光光度計、HACH HQ40D pH計。

1.2 試驗水質

劉灣水廠以微山湖、駱馬湖為水源,原水水質全年較穩定(微山湖為Ⅲ類水,駱馬湖為Ⅱ類水),部分常規水質指標見表1。

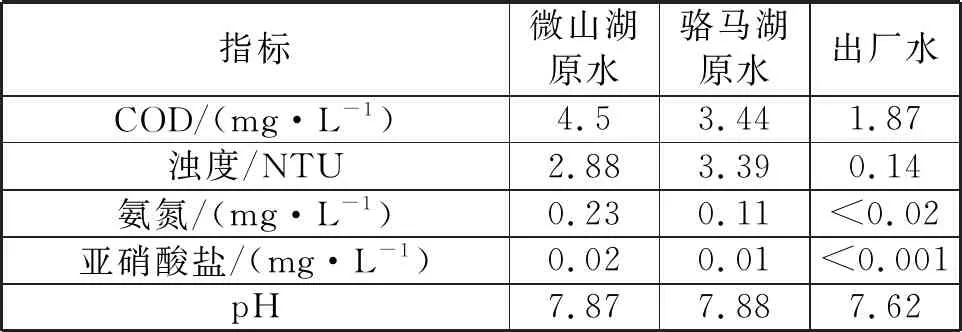

表1 2018年原水與出廠水水質Tab.1 Quality of raw water and treated water in 2018

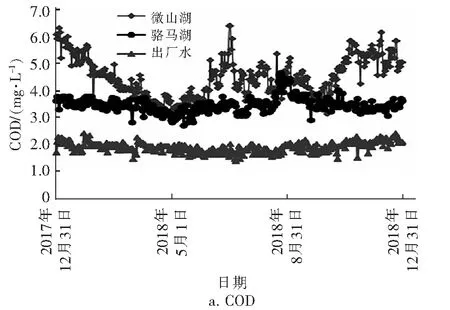

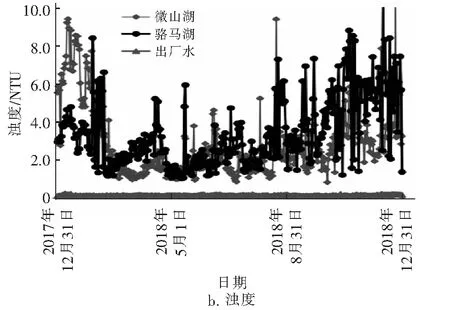

微山湖原水濁度為0.85~10.1 NTU,COD為3.12~6.4 mg/L;駱馬湖原水濁度為1.03~10.2 NTU,COD為2.68~4.64 mg/L。原水氨氮、亞硝酸鹽、pH的變化較小,水廠出廠水遠優于《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)要求,而COD、濁度局部時間段會出現較大的波動。

圖1 2018年COD和濁度的變化Fig.1 Variety of COD and turbidity in 2018

1.3 試驗方案

COD去除率隨著預臭氧投加量的增大而升高。根據水廠實際,將預臭氧的投加量分別設定為(0.1~0.3),(0.3~0.5),(0.5~0.7)和(0.7~0.9)mg/L,考察絮凝效果。確定最佳預臭氧投加量后,降低PAC投加量,觀察礬花形態。為避免副產物甲醛、溴酸鹽超標,臭氧總投加量控制在2.0 mg/L以內。依據PAC投加量的降低,減少相應的PAM用量,在污泥產量較少的情況下確定最適合的投加量。

2 藥劑投加量優化控制

2.1 預臭氧量與PAC投加量優化

臭氧的氧化能力很強,在沉淀池前投加,能氧化鐵、錳,去除水中的色度、臭味、微量有機污染物,改善絮凝和過濾效果,還可替代預加氯,減少鹵代烷烴類消毒副產物的產生[2]。根據生產運行,當預臭氧投加量在0.1~0.3 mg/L時,COD去除率約為3%。此時,PAC投加量在45 mg/L左右,但絮凝效果較差,礬花碎小而不易沉淀,沉淀池出水濁度在1.5 NTU左右,COD去除率為10%~15%。這一方面增加了砂濾池的運行負荷,另一方面出廠水COD有超標風險。

隨著預臭氧量的增大,COD去除率不斷升高。投加量在0.5~0.7 mg/L時,COD去除率穩定在8%~10%。此時,調整PAC投加量至30 mg/L甚至以下,仍會形成大而密實的礬花,沉淀性能好,COD去除率為20%~25%。提高臭氧投加量至0.7 mg/L以上,礬花形態與PAC投加量為30 mg/L時幾乎相同,但運行電耗、氧耗成本卻增加較多,且存在溴酸鹽、甲醛超標風險。

因此,預臭氧階段主要依據絮凝效果調節臭氧量,最終確定預臭氧的最佳投加量為0.5~0.7 mg/L。經過一年的運行,2018年的PAC平均用量(33 mg/L)較2017年的41.9 mg/L降低了20.7%。

2.2 主臭氧(活性炭前)投加量優化

在活性炭濾池前投加臭氧,能氧化水中的有機物,將生物難降解物質氧化為小分子物質,提高其可生物氧化性,同時增加活性炭濾池的生物作用,延長活性炭的再生周期[3]。但投加過程中,應控制臭氧的總投加量。

微山湖和駱馬湖水源中的溴離子平均濃度分別為0.251 和0.146 mg/L,預臭氧投加量為0.5 mg/L時,隨著主臭氧投加量的增大,COD去除率不斷升高。但當主臭氧投加量為1.5 mg/L即總臭氧投加量為2.0 mg/L時,臭氧處理后的水中溴酸鹽生成量有超標的風險。另外,臭氧發生器運行的進氣量即液氧消耗量,以及運行電量都會升高。因此,將總臭氧投加量控制在2.0 mg/L內。

2.3 PAM投加量優化

PAM用量與進入離心脫水機的泥水總量以及離心出泥的泥餅含水率直接相關[4]。在既未優化PAC投加量,也未控制離心脫水機進料濃度時,2017年PAM的千噸水年平均用量為0.275 kg。降低PAC投加量并將進料濃度嚴格控制在3%左右后,2018年PAM的千噸水年平均用量下降至0.113 kg,降低了58.9%。在進水濁度相對穩定的情況下,PAM用量隨PAC投加量的變化見圖2。

圖2 優化前后PAM用量的變化Fig.2 Variety of PAM consumption before and after optimization

2.4 對污泥產生量的影響

確定凈水廠污泥干固體含量的方法主要有計算法、現場測定法[5],其中計算法應用較多[3]。《室外給水設計規范》(GB 50013—2006)[6]中干泥量計算公式如下:

S=(K1C0+K2D)×Q×10-6

其中,K1為原水濁度單位與懸浮物SS單位的換算系數,應經過試驗確定;C0為原水濁度設計取值,NTU;K2為藥劑轉化成泥量的系數;D為藥劑投加量,mg/L;Q為原水流量,m3/d;S為干泥量,t/d。

干泥量與原水濁度和凈水劑PAC的投加量、原水總流量直接相關。水廠離心脫水后的泥餅含水率一般在70%~80%。影響水廠產泥總量的因素主要有原水濁度、流量、泥餅含水率,以及PAC與PAM投加量。

在生產過程中發現,在濁度和原水流量相對穩定的情況下,PAC年平均投加量從41.9 mg/L降至33 mg/L,離心脫水機料進料的污泥濃度在2.5%~3.5%之間,脫水后的泥餅含水率控制在75%左右時,水廠污泥產生量由13 356 t/a降至6 140 t/a,減少了54%。

3 結語

通過分析藥劑間的相互關聯性,優化投加量,可將藥劑成本控制在最低水平。在原水流量為40×104m3/d且水質相對較穩定的前提下,劉灣水廠通過優化各藥劑的投加量,取得了良好的經濟效益和社會效益:PAC使用量降低了20.7%,每年可節省1 314 t;PAM使用量降低58.9%,每年可節省24 t;減少污泥運輸量7 216 t。