心中有聽眾 筆下生乾坤

——作曲家崔炳元2018年新作品述評

文/徐文正

2018年對作曲家崔炳元來說是個豐收之年。從陜西愛樂交響樂團團長的位置退下來之后,擺脫了繁重的行政事務,全心投入到交響樂創作之中,取得了豐碩的成果。一年期間,他有五部新作品上演,另外還有多部舊作被國家交響樂團等團體演出高達三十多部(次),這在全國交響樂作曲家中名列前茅。

數十年來,崔炳元一直堅守自己的創作理念——“讓交響樂活在音樂廳,創作出讓老百姓聽得懂、喜歡聽的交響樂作品”。這種美學理念的形成與他的人生經歷密切相關,作為一個出生在東北、成長于西北的作曲家,他身上具有北方漢子特有的氣質,而這種氣質又鮮明地在他的作品中呈現出來,使他在中國音樂界獨樹一幟。年輕時參軍,在原蘭州軍區文工團曾作為“西部歌王”王洛賓的秘書與其朝夕相處一年,為崔炳元打下了堅實的民歌基礎,更重要的是王洛賓對民間音樂的熱愛和堅守對年輕的作曲家產生了深遠影響,這也為他以后的創作奠定了基調、樹立了方向;在中國音樂學院作曲系學習期間,著名作曲家金湘教授嚴格專業的作曲技術訓練使崔炳元掌握了創作大型作品的觀念及技術 ;長期的樂團工作實踐又讓他對交響樂隊的感性認識達到一個非常的高度。因此,他的創作深深扎根于黃土地,然而并不是故步自封,而是努力汲取一切有用的觀念與技術為自己的創作服務,使自己的作品在具有濃郁的民族風格的同時還具有鮮明的時代氣息。

縱觀他2018年的五部新作品,可以用以下幾個關鍵詞概括他在創作上的一些追求:

◎ 第二交響曲(交響套曲)《成都》演出現場

◎ 第三交響曲《進行交響曲—獻給云南陸軍講武堂110 周年紀念》首演現場

一、責任與使命

崔炳元2018年新創作上演的五部作品分別由國內5 個不同的藝術團體委約演出,無論是表現手法還是表現內容上均有各自特點:

1.跨界融合舞臺劇《大禹治水》(重慶歌劇院委約,2018年4月28日首演)

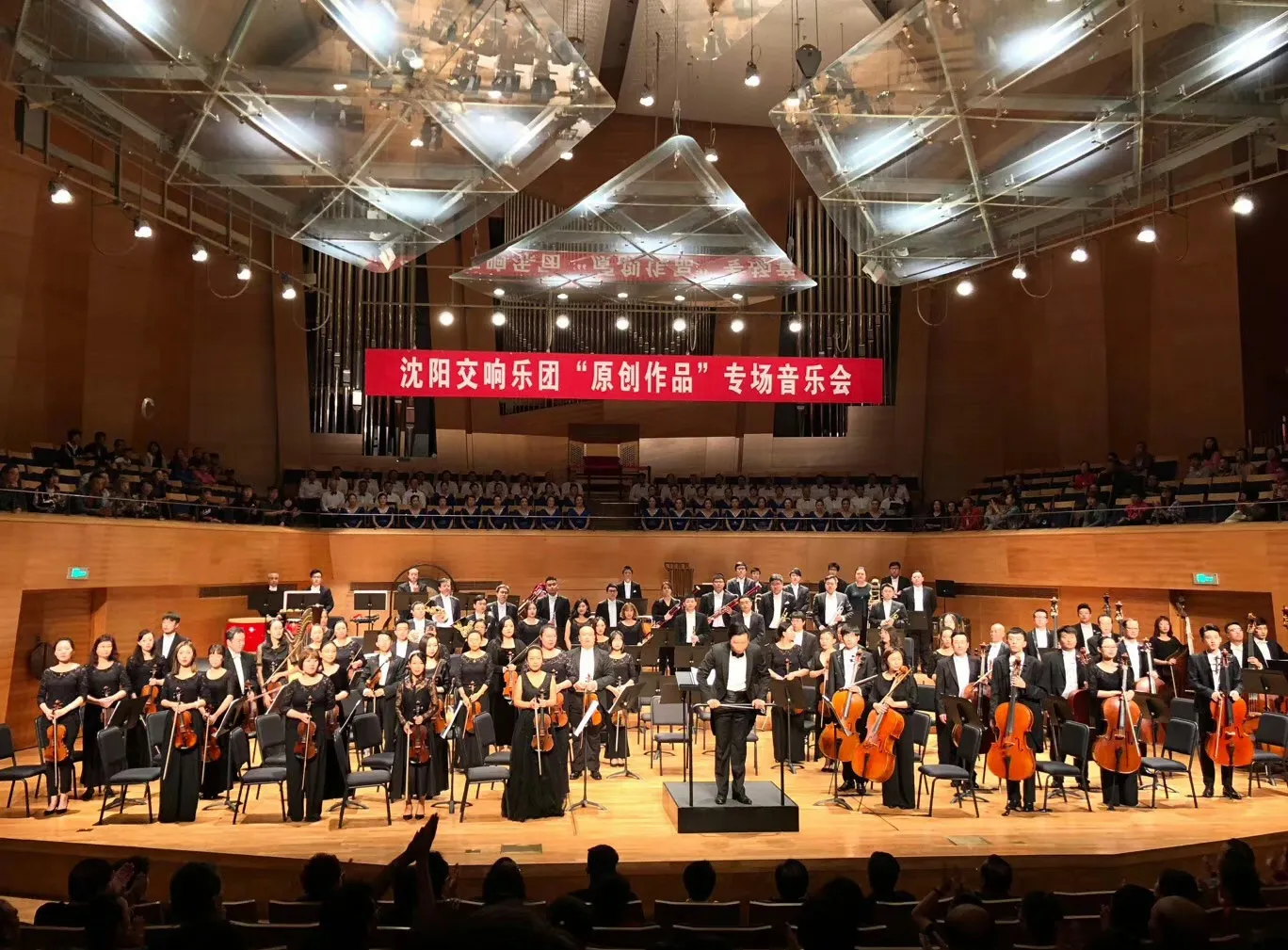

2.第一交響曲《盛京故事》(沈陽交響樂團委約,2018年9月22日首演)

3.第二交響曲(交響套曲)《成都》(成都樂團委約,2018年10月31日首演)

4.交響音畫《姑蘇人家盡枕河》(蘇州交響樂團委約,2018年11月27日首演)

5.第三交響曲《進行交響曲—獻給云南陸軍講武堂110 周年紀念》(昆明聶耳交響樂團委約,2018年12月12日首演)。

這5 部作品雖然表現內容與藝術手法不同,但是有一個共同特點:關注時代,謳歌生活,充滿正能量。這充分體現了作曲家強烈的現實責任感和藝術使命感,同時,也是貫徹習近平總書記“以人民為中心”新時代文藝思想,以“謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄” 為創作方向的具體體現。

跨界融合舞臺劇《大禹治水》以器樂戲劇的形式對中華民族的祖先——大禹帶領人們戰勝滔天洪水、以救天下人為己任的事跡進行了藝術展示,從治水的哲理中獲得“人與自然”的相處之道,表達了人與自然和諧共生的世界性主題;《第一交響曲——盛京》聚焦東北地區老工業基地——沈陽,包括:沈陽故宮賦、“九·一八”祭、搖籃曲、滄桑與振興等四個樂章,通過展示這個城市的歷史與現實,熱情謳歌了中華民族的勤勞善良,以“前事不忘后事之師”的態度對待歷史,特別是第四樂章,以嘹亮的號角吹響了民族復興的沖鋒號,令人振奮;《成都》《姑蘇人家盡枕河》則是從人文角度對這兩個歷史名城進行了熱情謳歌,表現了城市的歷史以及普通百姓的生活,表達了民族自豪感;第三交響曲《進行交響曲—獻給云南陸軍講武堂110周年紀念》則以進行曲般的威武之聲,回顧了在中國歷史上起到重大作用的云南講武堂的歷史,熱情謳歌了為中華民族英勇奮斗的先烈,并發出了中華民族復興的震天吶喊。

二、堅守與創新

崔炳元是一個傳統型作曲家,但這并不說明他是一個保守者。他在創作中是一個不斷進取、努力創新的人。但他的創作出發點并不是為了創新而創新,而是一切從表現內容出發,從作品的實際效果出發,從觀眾的審美需求出發,尋求一個恰當的創新點而進行。

在創作中,崔炳元保留了體現交響樂思維的精神核心,同時考慮到中國聽眾的審美習慣,運用了較為傳統的和聲手法以及較為明確的調式調性呈現方式,使音樂更具有“可聽性”。他的作品在和聲的運用上,既有歐洲三度結構和弦的運用,也有中國民族四五度結構和弦的穿插,從而形成了較為和諧悅耳的效果,但是在一些特殊的地方,如:作品的展開部分或者矛盾沖突緊張的地方,他也運用了小二度增四度等結構的和音甚至音塊,從而造成音響的緊張,然而這并不是作品的主流,當這種緊張達到一定程度時,溫暖明亮的大三和弦就會適時出現,使聽眾獲得巨大的滿足感,形成很好的藝術效果——這在他的《第一交響曲》等作品中都有精彩運用。

在堅守傳統的基礎上,他在作品形式、結構以及表現手法等方面也進行了大膽探索,取得很好的效果。

1.形式上的創新:《大禹治水》是首次跨界融合的形式展示,也是我國第一部器樂戲劇作品,相比人們熟悉的用聲樂展示的戲劇——歌劇,用純器樂展示戲劇更具抽象性和挑戰性。劇中,他讓四種樂器扮演三個角色(二胡扮演大禹、琵琶扮演洪水、竹笛和打擊樂群扮演山),讓音樂聽覺視覺化,讓原來一直坐著演奏的演奏家加入肢體表演,通過舞臺“演”、“奏”傳遞給觀眾,最終實現戲劇化。

2.結構上的創新:在樂章內部結構上,根據內容需要進行了必要的探索:交響套曲《成都》的第一樂章 “太陽神鳥”展開部是由象征四季的四個變奏構成,這是作曲家基于作品內容而進行的奏鳴曲式展開部的結構上一種新的探索,是一種偶然中的必然,由此形成了藝術上的完美。

3.表現手法上的創新:交響套曲《成都》第三樂章“成都的話與成都的戲”將原汁原味的民間素材與交響樂隊直接對置從而形成一種別具風味的藝術效果,同時,此樂章將成都人的兩句日常用語“巴適得板”、“來,擺下龍門陣嘛”演變為兩個音樂動機進行藝術化發展,從而使得作品的表現具有一種新的視角。

三、寫實與寫意

東西方文化的一個顯著區別就是寫意與寫實,這與彼此的哲學基礎息息相關。如何在交響樂創作中體現東方的美學理念,從而實現交響樂的民族化是歷代中國作曲家孜孜追求。在崔炳元的作品中,這種追求體現的更為明確。他的作品中對中國傳統文化的吸收不僅僅局限與民間音樂旋律的運用和發展的表層,更體現在中國傳統文化的發展觀念(中層)與美學層面(深層),使得作品兼具寫意與寫實雙重特征,是一種東西方文化融合的產物。

著名作曲家金湘用“空、虛、散、含、離”高度概括了中國音樂文化的傳統特征,這也是中國文化寫意性在音樂方面的體現。崔炳元的交響樂作品在保持交響樂原有的寫實基礎上,中國文化的這種寫意特征得到了有效運用。如:作品中時常出現的高音區與低音區遠距離的配器,形成了一種在傳統配器法被禁用的“中空”(如:《第一交響曲》),取得了悠遠空曠而又富有神秘感的效果;經常會出現一些調性模糊、樂句以及氣息劃分不明顯的片段,造成一種虛無縹緲的感覺(如交響套曲《成都》中的“青城天下幽”等段落),是一種中國音樂特有的“虛”的體現;在旋律發展過程中,一種看似隨性而為、不規則的樂句與不規則的段落結構則則體現了“形散而神不散”的展衍特征;一聲清脆的琵琶聲,左手在余音中輕輕按壓琴弦(“草堂隨想”的開始部分),或者一聲大鑼、木魚等的輕敲形成的裊裊余音,其中蘊含了一種含蓄悠遠的美學理念;民族樂器與西洋樂器的結合方面,獨奏與合奏的編配方面有意形成的音色分離的效果,形成了一種別樣的音色旋律,另外,交響套曲《成都》中原汁原味的民間戲曲演唱與交響樂隊的結合所形成兩種不同文化的碰撞更是具有一種獨特的韻味,凡此種種都體現了“離”的特征……

作為一個具有強烈責任感和使命感的作曲家,崔炳元始終努力貫徹習近平總書記提出“思想精深、藝術精湛、制作精良”的指示精神,心中有聽眾,筆下生乾坤,以自己辛勤的創作,用交響樂語言熱情謳歌時代風貌,展現英雄人物,為人民奉獻了一部部優秀作品,用實際行動踐行著一個新時代文藝工作者的神圣使命。

跨界融合舞臺劇《大禹治水》