《中國藥典》毒性藥材及飲片在少數民族地區使用情況分析

陳 琦,李 元,劉向明,黃先菊,2,程 寒,2*

(1.中南民族大學 藥學系,湖北 武漢430074;2.中南民族大學 民族藥學國家級實驗教學示范中心;湖北 武漢430074;3.共青科技職業學院,江西 九江332020)

少數民族傳統醫藥是指我國55個少數民族在與自然、疾病做斗爭的歷史進程中所積累、形成并傳承至今的醫藥經驗、知識,它們是我國傳統醫藥的重要組成部分[1]。少數民族在漫長的自主與不自主地認藥、識藥、用藥過程中,掌握了大量植物、礦物、動物的藥用知識,也認識到它們對人體的毒害作用,并積累有毒藥物的使用經驗。如我國藏族同胞很早就產生了“有毒就有藥,有藥就有毒,藥與毒并存”的樸素的毒藥認識理論[2]。在當前全社會重視與發展民族醫藥的大背景下,收集、整理、挖掘少數民族使用有毒藥物的方法與經驗,客觀評價少數民族對有毒藥物的認識,積極推進有毒藥物的合理應用與開發,是振興我國少數民族傳統醫藥、發揮民族醫藥特色的工作之一。鑒于此,作者對《中國藥典》中收載的毒性藥材及飲片(以下簡稱毒性中藥)進行了歸納與分析,以期為少數民族地區臨床應用提供參考。

1 資料與方法

對《中國藥典》收載的藥材及飲片“性味與歸經”項下中的內容進行歸納整理,總結出“大毒”“有毒”“小毒”等中藥的具體品種,參考《中國毒性民族藥志》對這些藥材的用途和少數民族地區對它們的用藥經驗進行歸納整理,總結其在臨床應用中需要注意的主要事項。

2 結果與分析

2.1 《中國藥典》所載毒性中藥的品種與毒性分級

2015版《中國藥典》在“性味與歸經”項下對藥材或飲片的毒性作了明確標示,作者對其進行了歸納整理。《中國藥典》共收載毒性中藥83種,其中大毒10種、有毒42種、小毒31種,與2010年版《中國藥典》(一部)品種和數目相同[3]。在毒性中藥中,礦物藥5種,分別為紅粉、朱砂、輕粉、硫黃、雄黃;動物藥8種,分別是斑蝥、全蝎、金錢白花蛇、蜈蚣、蘄蛇、蟾酥、土鱉蟲、水蛭;植物藥70種,來自35科,其中大戟科最多,有巴豆、巴豆霜、千金子、千金子霜、甘遂、京大戟、狼毒、蓖麻子、飛揚草等[4]。筆者對83種毒性中藥進行了分類整理,結果見表1。

2.2 毒性藥材在少數民族地區的用途歸納分析

少數民族在毒藥的認識與使用上,經過長期的實踐沉淀與口耳傳承,形成了豐富的經驗,這一點在尚無完整理論體系的民族醫藥中更為突出。如壯醫能運用眼、耳、舌等感官來識別植物、動物、礦物的形、色、氣味,從而辨別哪些藥有毒,哪些無毒;拉祜族對毒藥使用十分慎重,不僅認識到哪些藥物有毒,也掌握它們中毒的癥狀,如認識到洋金花種子用量一錢就會出現尿閉、眼花、口干舌燥等中毒癥狀[5]。畬族醫對植物藥毒性的認識甚至超過了中(漢)醫,如仙茅(畬族稱為“野作嘔那棕”),中(漢)醫用其內服,用量較小,而畬族認為其有小毒,不宜內服[6]。作者對2015版《中國藥典》中各類毒性中藥(包括大毒、有毒、小毒)在少數民族地區的主要用藥經驗進行了歸納整理。結果見表2、表3、表4。

表1 2015版《中國藥典》中毒性中藥的品種及毒性分級統計

表2 大毒中藥材在少數民族地區的應用經驗

表3 有毒中藥材在少數民族地區的應用經驗

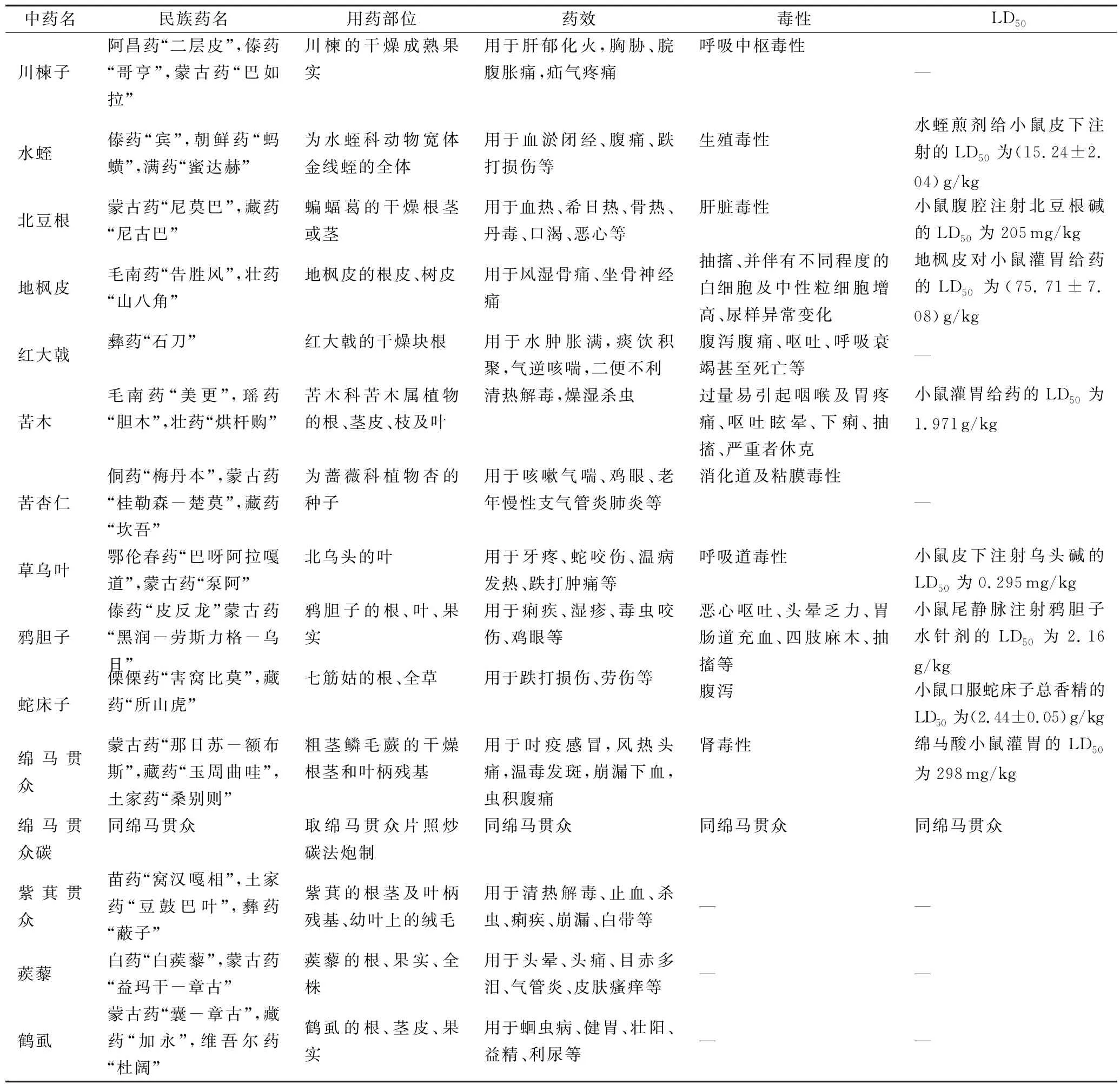

續表3 有毒中藥材在少數民族地區的應用經驗

表4 小毒中藥材在少數民族地區的應用經驗

續表4 小毒中藥材在少數民族地區的應用經驗

3 總結

我國少數民族醫藥同漢醫藥一樣,都保留了大量的毒性藥物應用傳統與習慣。毒性藥材傳統應用與現代毒性認識矛盾已引起廣泛關注,亦推動了我國中藥材安全性研究。少數民族在毒性藥物的認識與應用上既與中醫藥有許多相似之處,也存在很多差別。因此,民族地區應高度重視有毒藥材的安全性問題,加強應用指導與監管,在應用有毒藥材時,應在炮制、配伍、制劑等環節盡量減輕或消除毒副作用,讓更多的中藥材尤其是毒性藥材的使用更準確化、規范化,避免濫用或誤用有毒藥材[7]。