廣東省天堂山礦區銣錫多金屬礦圍巖蝕變與礦化的關系

張軍勇

(湖南省地質礦產勘查開發局四〇八隊,湖南 郴州 423000)

1 成礦地質背景

1.1 區域地質背景

該銣錫多金屬礦在區域上位于北北東向武夷山多金屬成礦帶南段與南嶺緯向多金屬成礦帶東端的交匯部位,區域北東向基底焦嶺-增城-腰鼓-云開復背斜帶北東段、河源深斷裂帶的北西側與貴東大東山-浰源-羅浮東西向深斷裂帶交匯處,區域浙閩粵火山噴發帶(Ⅱ級)之新豐-連平火山噴發帶(Ⅲ級)麻布崗晚侏羅世火山噴發盆地中北部。燕山期為區內最主要的構造巖漿活動期,巖漿侵入-火山噴發均十分強烈,以酸性巖類為主。

1.2 礦區地質特征

礦化圍巖主要為侏羅系上統高基坪群第二亞群中酸性火山巖,次為燕山期侵入巖。火山巖主要由粗安質角礫熔巖、粗安質晶屑(巖屑)凝灰熔巖、粗面安山巖、角礫熔結凝灰巖、凝灰巖組成,局部夾爆破角礫巖(隱爆角礫巖)巖筒、流紋巖不穩定夾層;厚度>1170m。侵入巖為燕山第四期侵入巖淺成-超淺成的堿長花崗巖及石英斑巖、花崗斑巖脈,堿長花崗巖隱伏于礦區中部深部,其巖性由中心至邊部具有明顯相變。

2 圍巖蝕變種類及特征

礦區蝕變種類主要有角巖化、黑云母化、云英巖化、硅化,次為絹云母化、綠泥石化、鉀長石化、黃玉化、鈉長石化、螢石化及粘土化、赤鐵礦化、褐鐵礦化等。

(1)角巖化。主要分布于花崗巖外接觸帶火山巖中,由火山碎屑巖經高溫熱液蝕變而成近花崗巖接觸帶部位,巖石蝕變程度強,遠離接觸帶部位,巖石蝕變程度相對較弱。

(2)云英巖化。云英巖化較普遍,分別形成于隱伏花崗巖隆起部位或石英斑巖脈、花崗斑巖脈。原巖主要為石英斑巖(脈)、次為堿長花崗巖,主要是鉀長石分解成白云母和石英,并形成與其共生的黃玉、螢石的過程,主要巖石有石英云英巖、黃玉云英巖。

(3)硅化。硅化在區內最為普遍,見于火山巖及堿長花崗巖、石英斑巖、花崗斑巖中,破碎帶及其節理裂隙也通常有不同程度的硅化現象。

(4)黑云母化。主要為火山巖巖石(粗安質角礫熔巖、粗面安山巖、粗安質熔結凝灰巖等)在高-中溫巖漿熱液作用下,產生含有黑(磷)云母、水黑云母的蝕變作用。

(5)綠泥石化。區內綠泥石化較為常見,通常位于破碎帶、節理裂隙及其兩側。

(6)絹云母化。區內廣泛分布,屬中低溫鉀質交代作用的熱液蝕變。花崗巖中絹云母化與綠泥石化、云英巖化常相伴發育在一起。

(7)鉀長石化。廣泛分布于火山巖、花崗巖中。由于富鉀的高溫氣熱溶液沿巖石節理裂隙上升的過程中,向其兩側圍巖擴散交代,形成了以鉀長石、石英礦物為主的蝕變巖,蝕變巖石常呈肉紅色至紅褐色。

3 圍巖蝕變與礦化的關系

(1)角巖化帶。角巖化帶主要由蝕變的粗安質角礫熔巖、粗安質晶屑(巖屑)凝灰熔巖、粗面安山巖、粗安質凝灰熔巖、含角礫粗安質溶結凝灰巖、隱爆角礫巖等巖石組成。

角巖化帶形態較簡單,角巖化帶平面分布呈長軸北北東向展布的不規則圓狀;剖面上北部為一巨厚的不規則似層狀、板狀體,往南由于巖體侵位蝕變體逐漸變化成為一不規則巨厚馬鞍狀,角巖化的加強,圍巖中的銣相對富集,形成角巖型銣礦體。

(2)云英巖體。云英巖化較普遍,蝕變體的規模不大,根據產狀不同,可分為兩種。①面狀云英巖:分布在隱伏花崗巖隆起部位,原巖主要為石英斑巖(脈)、次為堿長花崗巖,主要是鉀長石分解成白云母和石英,并與其共生的黃玉、螢石,形成的主要巖石有石英云英巖、黃玉云英巖。云英巖中往往形成鎢錫工業礦體。②透鏡狀或似巖脈狀云英巖:主要分布在構造破碎帶或裂隙中,當成礦溶液沿著裂隙上升,在有利部位與花崗斑巖、石英斑巖發生交代作用,當熱液酸堿度等方面發生變化時,通過高溫水解,熱液中的錫沉淀,形成鎢錫礦。

4 蝕變分帶及與礦化的關系

4.1 平面分帶及與礦化的關系

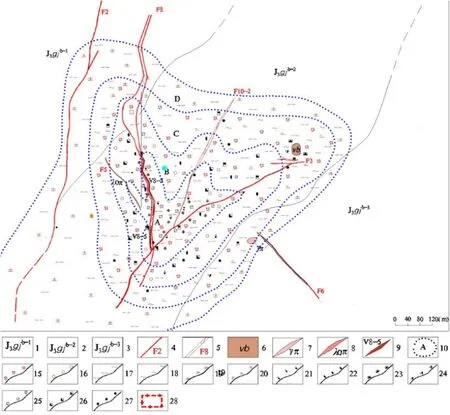

平面上圍繞主要斷裂交匯處及隱伏巖體隆起部位大致呈不規則面形分布(圖1),從中心至邊緣可分為強硅化黃玉化云英巖化黑云母化(A)→硅化黃玉化赤鐵礦化黑云母化(B)→硅化黑云母化絹云母化綠泥石化(C)→黑云母化絹云母化粘土化(D)四個蝕變帶。

強硅化黃玉化云英巖化黑云母化蝕變帶(A)→硅化黃玉化絹云母化黑云母化蝕變帶(B)帶最長達500m,最寬達550m,蝕變帶(云英巖體、角巖化帶)與錫鎢礦化、銣礦化關系密切,與Sn、Rb異常濃集中心和錫礦化帶分布范圍基本吻合。

硅化黑云母化絹云母化綠泥石化蝕變帶(C)大致環繞強強硅化黃玉化云英巖化黑云母化帶(A)→硅化黃玉化絹云母化黑云母化帶(B)發育,蝕變帶寬60m~150m。蝕變與Cu、Pb、Zn礦化較為密切。

黑云母化絹云母化粘土化蝕變帶(D)蝕變大致環繞硅化黑云母化絹云母化綠泥石化蝕變帶(C)分布,局部可穿插在黑云母化絹云母化綠泥石化蝕變帶中。

以上各蝕變帶均呈漸變過渡關系,沒有截然的界線。

圖1 圍巖蝕變平面分帶示意圖

4.2 剖面分帶及與礦化的關系

(1)成礦巖體外接觸帶中容礦構造圍巖蝕變。從斷裂破碎帶中心往外,也具較明顯的蝕變分帶現象,依次可分為硅化-黃玉化-赤鐵礦化、絹云母化帶→赤鐵礦化-絹云母化-綠泥石化帶→粘土化-碳酸鹽化帶。其中,硅化-黃玉化-赤鐵礦化-絹云母化帶分布地段與錫(鎢)礦體分布范圍基本一致,硅化、黃玉化、赤鐵礦化強烈,則錫礦化強。

(2)成礦巖體內接觸帶圍巖蝕變。主要分布于巖體隆起部位,由于石英斑巖脈的侵入和自變質,導致與相對較早侵入的堿長花崗巖同時發生蝕變作用,蝕變深度約100m~300m。自接觸界面往巖體深部,大致可劃分出硅化-赤鐵礦化-云英巖化帶→碳酸鹽巖化-絹云母化-綠泥石化帶。自接觸界面至深50m~150m范圍,巖石多蝕變形成云英巖,并疊加黃玉化、硅化,沿裂隙多疊加赤鐵礦化,鎢錫礦化較強,局部形成鎢錫礦體。

(3)成礦巖體外接觸帶圍巖蝕變。堿長花崗巖外接觸帶主要發生面型蝕變,由巖體隆起頂界向外由強硅化-黑云母化-絹云母化-綠泥石化、鉀(斜)長石化組成的強角巖化→黑云母化-絹云母化-綠泥石化組成的弱角巖化帶,伴隨的礦化類型主要有鎢錫礦化、銣礦化→錫礦化、黃銅礦化、黃鐵礦化、鉛鋅礦化。

(3)隱爆角礫巖筒圍巖蝕變。由巖筒至外部,依次可分為強硅化-綠泥石化-黑云母化→硅化--綠泥石化、黑云母化-絹云母化。硅化-綠泥石化-黑云母化蝕變主要分布于巖筒內部,伴隨的礦化主要為鉛鋅礦化,局部礦化富集時則形成鉛鋅工業礦體;硅化-綠泥石化、黑云母化-絹云母化則發布于巖筒外部,并逐漸與成礦巖體外接觸帶圍巖蝕變融合,近巖筒可見弱鉛鋅礦化和黃銅礦化、黃鐵礦化。以上各蝕變帶均呈漸變過渡關系,沒有截然的界線,有時存在互相穿插現象。

5 結論

礦區礦化圍巖主要為火山巖,次為侵入巖,斷裂構造較發育,圍巖蝕變種類較多,并具明顯的平面分帶和剖面分帶特征;角巖化及云英巖化為礦區主要蝕變類型,角巖化帶和云英巖體分別與銣礦化(體)和鎢錫礦化(體)關系密切,并直接控制了銣礦化(體)和鎢錫礦化(體)的形態、產狀及規模;硅化-綠泥石化-絹云母化與鉛鋅銅礦化關系密切。