FSA在引航風險控制中的應用

周勝剛

引航風險管理是指引航人員充分利用和協調所有可用資源,在一個肯定具有風險的環境中,使被引領船舶的風險減至最低或基本沒有的過程。這種管理包括對引航風險的識別、評估、控制和應變策略等[1]。

一、引航案例簡介

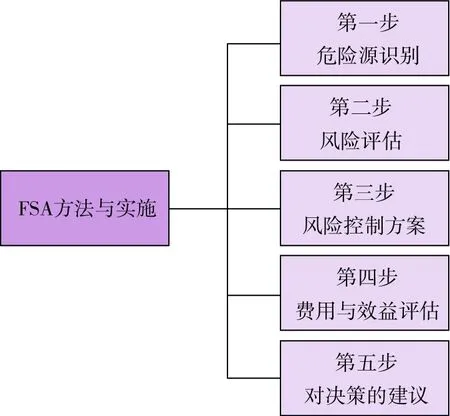

根據IMO提出的“綜合安全評估”(Formal Safety Assessment,FSA),可以將船舶引航風險控制的過程分為五步,下面將結合寧波-舟山港區臺塑碼頭的一個引航案例對這五步分別說明。圖1為FSA的實施步驟。

圖1 FSA實施步驟

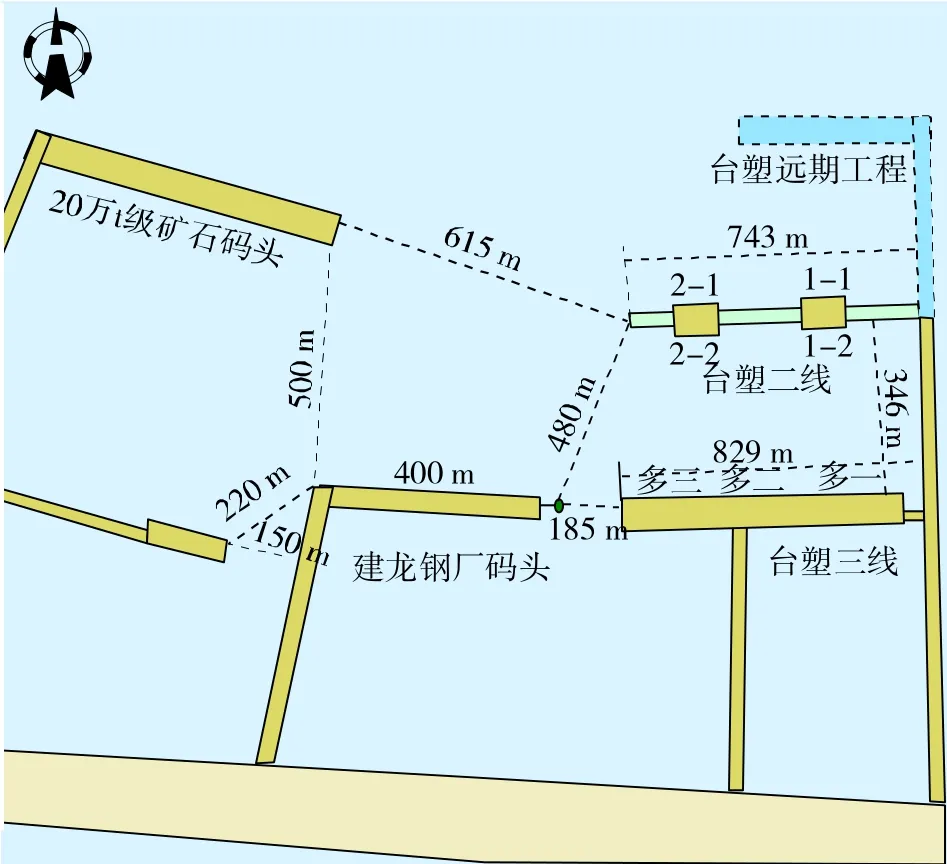

2015年7月13日,筆者計劃引領煤船“神華508”0730靠泊臺塑多功能碼頭三號泊位,船舶參數為:船舶總長190米,吃水11米,總噸29 152,凈噸16 325。鎮海高潮時0906。臺塑碼頭結構如圖2所示。

圖2 臺塑碼頭結構示意圖

此次靠泊需要掉頭進入有流的港池,進港池后馬上就到達泊位。臺塑碼頭和20萬噸礦石碼頭之間的距離只有615米,船舶進口時前后左右都是碼頭,就是一個死胡同,內檔寬度僅346米,加上流壓影響,進港池時船頭轉動困難甚至掉不過來的現象時有發生,風險很高。

二、危險源識別(Identification of hazards)

危險源識別是風險管理的首要環節。只有在全面了解各種危險源的基礎上,才能預測危險可能造成的危害,從而選擇應對風險的有效手段。船舶在引航過程中面臨各種各樣復雜的外部和內部因素,比如能見度不良、大風浪作業、交通流密集且雜亂、有限水域的掉頭操縱等,對于這些危險源,引航員應該進行有效的識別。

1.人的因素

人的因素主要指引航員要素和船員因素。引航員因素包括在船舶上從事引航工作的引航員和岸基引航管理人員,岸基引航管理人員是指引航員管理部門及引航員調度部門。引航員因素主要包括引航員心理和生理、船舶操縱技能、溝通技能、引航經驗等,船員因素主要包括被引航船舶的船員業務能力和船員與引航員、船員與船員之間的溝通能力等。[2]

2.機器的因素

船舶因素主要涉及被引航船舶自身的相關設施設備狀況及運行情況,包括船舶尺寸、船舶結構、船舶安全性能、船舶操縱性能、船齡、船舶關鍵設備及航行設備等。“神華508”輪船齡偏老,慣性較大,主機馬力偏小。

3.環境的因素

環境因素較為復雜,主要涉及風、流和能見度等自然條件,航道和碼頭,交通密度,助航設備(如燈標),助泊設備(如拖輪),以及周圍船舶的運行情況(主要指是否按照避碰規則及港口管理規定運行等)。臺塑碼頭三線多用途泊位靠離泊條件和時機為:

(1)風力13.8米/秒以下;

(2)水流流速1節以下;

(3)能見度1 000米以上;

(4)漲水靠、漲水離。

4.管理的因素

管理因素主要包括引航站的內部管理和調度、被引航船舶的內部管理以及VTS(指揮控制中心)的現場管理指揮和服務等。

5.此次引航的風險源

主要存在于進港池這個環節,在港池外要進行180度的掉頭,在漲水的影響下進港池會遇到的一系列危險情況。

三、風險分析(Risk analysis)

風險分析是在確定風險的存在及其客觀分布的基礎上,分析影響風險程度的各種因素。通過主次排列的方式找出高風險區和關鍵性的風險因素,分析事故發生和事故后果之間的關系,以便于對現有的標準或規定加以修改和制定新的標準或規定,達到減少風險的存在和發生的目的。“神華508”是重載散貨船,在掉頭進港池的過程中,風險點控制主要有以下5點:

(1)散貨船操縱性能差,船舶單位排水量主機功率小,重載時船舶啟動、變速、停船性能都很差,船舶方形系數大,舵效差。

(2)進港池前要核實港池內出口船及拖輪情況,根據情況調整船速。

(3)注意港池外的船舶動態,要特別當心貼著碼頭航行的小船,并與港池外的進靠船及早聯系好會遇方式。

(4)船頭吃到漲水就會產生向左轉不過來的情況。

(5)在漲水的壓力下,容易觸碰下游的大碼頭。此時余速的控制顯得尤為重要,太快在碼頭邊不容易拉停,太慢受流壓影響大。

四、控制風險的備選方案(Risk control options)

提出有效且可行的控制風險的備選方案,集中力量于需要控制的風險,研究控制風險的措施,對其降低風險的有效性進行評價。

1.方案的制訂

對每一次風險較高的引航任務,筆者都會制訂幾套引航方案,比如這次的順水掉頭進港池靠泊,根據轉向角的大小,可以制訂出幾種不同的操作方案。

2.方案的可行性評估

制訂好引航方案,要評估其操作的可行性。

3.方案的選擇決策

對備選方案進行綜合評價,選擇出最佳的引航方案。

4.本次引航控制風險的備選方案

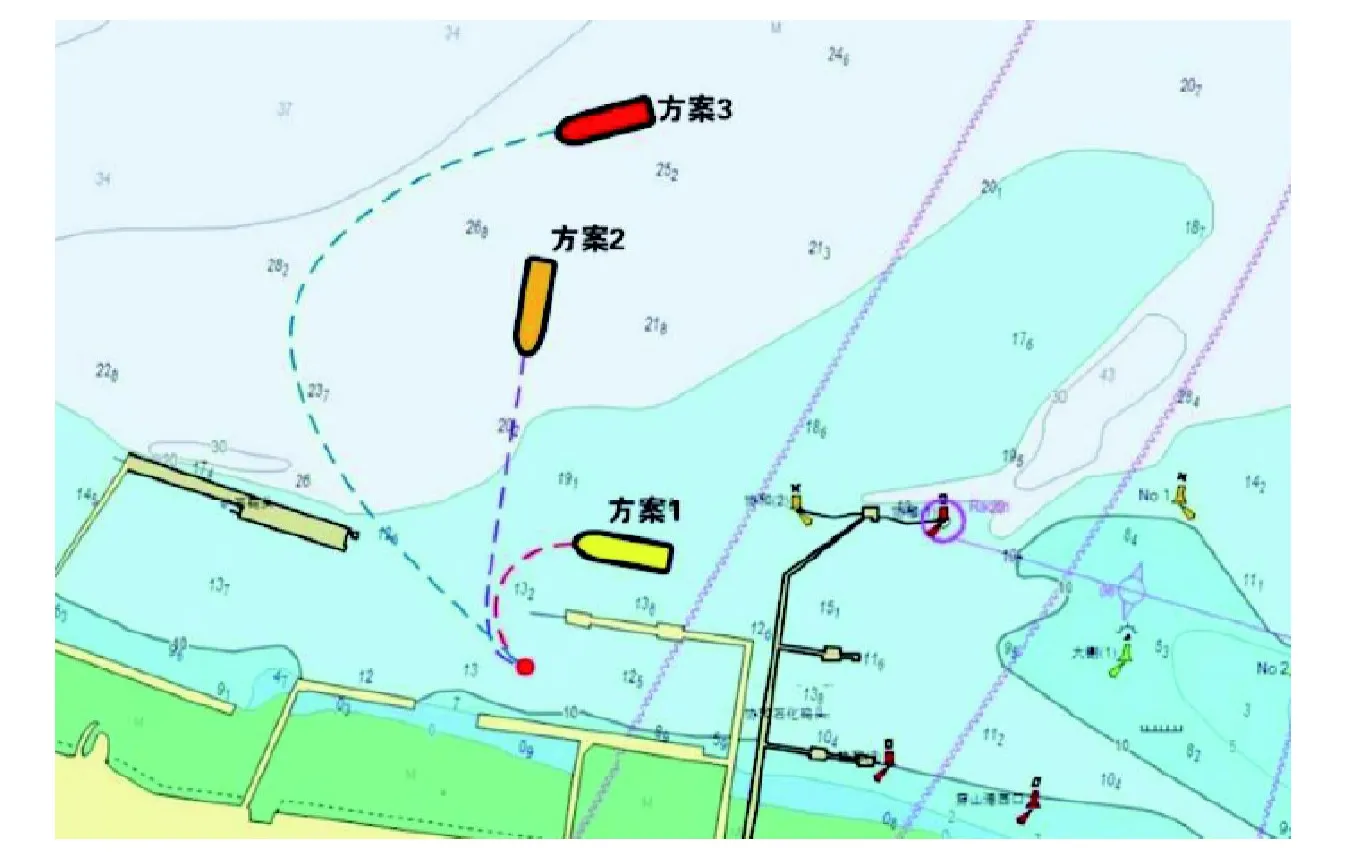

進港池的備選方案有三種:

(1)港池口附近轉向180度進口。

圖3 備選方案示意圖

(2)在港池口對開保持一定橫距,先轉向90度對著港池口進去,口子附近再轉向90度進口。

(3)航行至大碼頭對開完成180度掉頭,再平行于大碼頭與港池口保持小角度進口。

以上三種方案都應該在進口之前帶妥拖輪,船頭備雙錨。三種方案示意圖如圖3所示。

五、費用與效益評估(Cost-benefit assessment)

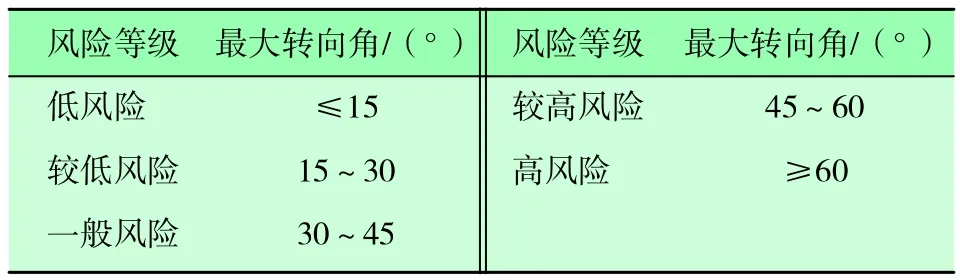

在航道彎曲段航行,影響船舶安全的主要是轉向角的大小,操船困難程度較大。所以采用航道轉向中的最大轉向角作為風險評價指標。其風險等級評價標準如表1所示。

表1 風險等級評價標準

基于以上理論對備選方案分析如下:

第一種方案雖然可以一氣呵成完成掉頭進港池的操縱,但風險最大,重載雜貨船在短時間內要完成180度的掉頭且控制好余速是非常困難的。

第二種方案以90度角對著港池進口,風險較小,但由于船頭吃到漲水,有向左轉不過來直接撞上碼頭的風險。

第三種方案比較穩妥,風險最小。在外面已經完成掉頭,以小角度進口,沒有船頭轉不過來的風險,但可能會遇到漲水整個船身壓到大碼頭東角,好在兩條拖輪已帶妥在右舷船頭和船尾,吃到漲水可以頂推以降低風險。

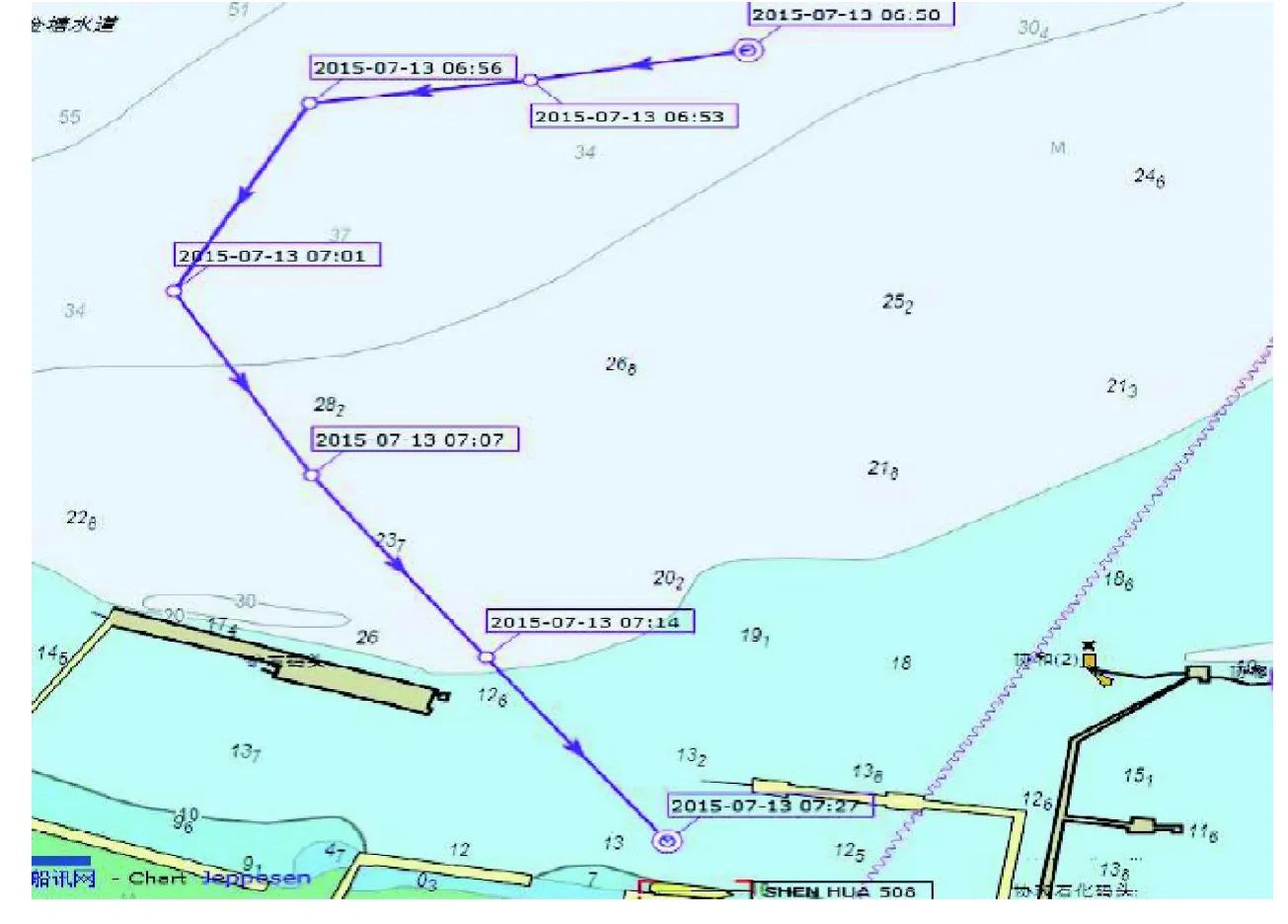

通過對備選方案的分析,決定采取第三種方案,并順利完成進港池以及整個引航操縱。圖4為引航軌跡圖。

六、提供決策建議(Recommendations for decision-making)

在引航站每個月的安全例會上,將上述第三種操縱建議提交出來,供決策者參考。引航風險控制的過程實質上與我們寧波引航站提出的“引航三部曲”一致,引航前的準備就是識別風險源、分析風險的過程,引航實施就是從備選方案中選擇一個最佳方案來進行船舶操縱,引航后的總結就是形成決策,為下一次的引航提供參考和借鑒。

圖4 引航軌跡圖