單取代芳基氮雜富勒烯的優化合成

朱 琳,周 倩,孫晃斌,孫 璇,周 婕,梁思思,*,許 良,*

(1.衡陽師范學院 南岳學院化學與材料科學系,湖南 衡陽 421008;2.衡陽師范學院 化學與材料科學學院,湖南 衡陽 421008)

單氮雜富勒烯是唯一通過化學合成方法實現大量制備的雜富勒烯[1-2]。N原子的摻雜將影響富勒烯分子電子云密度分布、鍵能、鍵角、HOMO-LUMO軌道等[3-4]。研究表明,氮雜富勒烯有望應用于光敏化氧化催化劑[5]、給受體電子傳遞體系[6]等方面。但氮雜富勒烯制備過程中存在產率較低和產物穩定性較差等難題[7],尤其是富勒烯二聚體(C59N)2穩定性很差,只能以固體形式保存在惰性氣體氛圍中才會減緩分解,這些為其應用的推廣和作用機制的研究帶來了極大地困難。

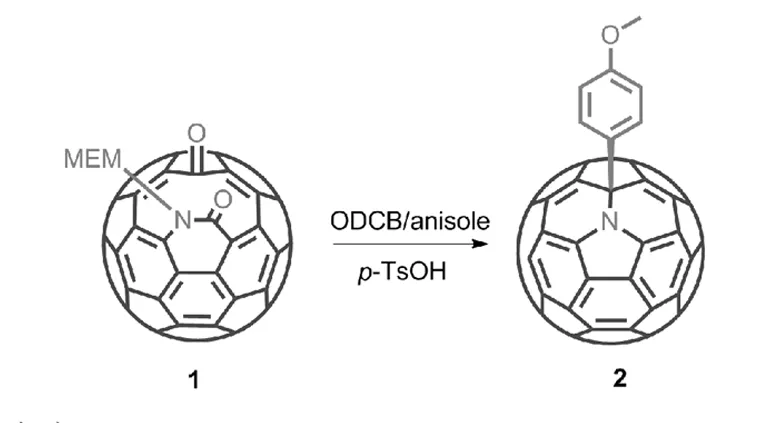

圖1 氮雜富勒烯的結構

相比于不穩定的氮雜二聚體2,單取代的氮雜[60]富勒烯衍生物(氮原子的鄰位含有一個有機基團)是穩定的,并且具有較好的溶解性,因此它們是后續進行氮雜富勒烯多加成以及繼續衍生化的重要前體[8-9]。1998年,Nuber等人從氮雜富勒烯二聚體出發得到了芳基取代的氮雜富勒烯[10]。二聚體對空氣十分敏感,不穩定易變質,這對兩步合成法帶來了很多難題。2012年,Hirsh等人直接從羰基內酰胺底物出發得到了單芳基取代的氮雜富勒烯[11]。當芳基是苯甲醚時,產率42%,該方法節省了實驗步驟,對后續開展氮雜富勒烯研究有利。

本論文我們對一步法制備單取代芳基氮雜富勒烯化合物進行了優化合成,產率由42%提高到了70%。運用核磁,質譜對其進行了表征,為氮雜富勒烯的化學反應研究提供了更多實驗和理論依據。

1 實驗部分

1.1 儀器和試劑

核磁用Bruker AVANCE-500核磁共振儀測定;質譜用沃特世MAIDI-TOF質譜儀測定;所用試劑均為分析純。

1.2 實驗方法

從C60出發到N-MEM-[60]酮內酰胺1的合成步驟參考文獻[11]。

1.2.1 單取代芳基氮雜富勒烯的合成與表征

圖2 單取代芳基氮雜富勒烯的合成

將N-MEM-[60]酮內酰胺1(120 mg,0.14 mmol,1 eq)溶解在20mL ODCB中,加入苯甲醚(152 μL,151 mg,1.40 mmol,10 eq)和p-TsOH.H2O(267 mg,1.40 mmol,10 eq)。將混合物處于飽和氧氣的氛圍中(氧氣鼓泡通過溶液10分鐘),然后置于150℃的預熱油浴中攪拌。通過TLC監測反應。12分鐘后原料完全轉化。立即用冰水浴將反應液冷卻至室溫,隨后直接柱色譜純化,以CS2為洗脫劑,最前沿的綠色色帶即為單芳基加合物40a。除去溶劑并從CS2/甲醇中沉淀和真空下干燥后,得到黑色固體2(81 mg,97.6 μmol,70%)。

1H NMR (500 MHz,CS2/CDCl3):δ(ppm)=8.73(d,J=8.6 Hz,2 H,4),7.36(d,J=8.6 Hz,2 H,3),4.01 (s,3 H,1)。

1313C NMR (126 MHz,CS2/CDCl3)(除非指明,所有信號均為2C):δ(ppm)=160.83(1 C),154.61,149.13,148.01 (1 C),147.84,147.81,147.45,147.37,146.82,146.61,146.43,146.07,146.05 (1 C),145.88,145.24 (4 C),144.76,144.51,144.20,143.33,142.95,142.28,142.00,141.74,141.61,141.19,141.08,139.98,137.75,133.60 (1 C),133.14,128.81,124.25,115.39,82.80 (1 C),55.55 (1 C)。

MS (MALDI-TOF,matrix: dctb,CHCl3):m/z = 829.0390 [M]+。

2 結果與討論

2.1 氮雜富勒烯2的優化合成討論及譜學數據分析

通過改變原料p-TsOH和苯甲醚的投料量和反應時間,采用10倍當量的p-TsOH和10倍當量的苯甲醚,并且嚴格控制反應時間和隨后的后處理,從酮內酰胺1出發一步合成單取代芳基化合物2的產率可以達到70%。如果反應時間過頭,會產生較多的多加成芳基氮雜富勒烯產物。優化后的方法不僅提高了單取代氮雜化合物的產率,同時減少了副產物的形成。

化合物2的譜圖數據與文獻基本一致。化合物2的1H NMR中在芳香區有兩組峰,且積分比為2∶2,在4.01 ppm處的單峰對應甲氧基的三個氫。化合物2的13C NMR中,與氮相鄰的富勒烯sp3骨架碳原子的信號峰處于82.80 ppm,甲氧基碳的峰位于55.55 ppm。sp2碳有32個峰,這說明化合物2分子有一個對稱面。質譜也進一步證實了該化合物的結構。

3 結論

本論文主要研究了單取代氮雜富勒烯衍生物的優化合成,通過優化后的方法,可以在不需要分離(C59N)2的情況下仍可獲得較高產率,操作簡單易于放大,解決了氮雜富勒烯的穩定性問題,為進一步研究氮雜富勒烯提供了基礎。