如皋市通皋大道工程初步設計

齊慶祥

(中國市政工程華北設計研究總院有限公司,天津市 300074)

1 項目研究背景

如皋市是江蘇省南通市下轄的縣級市,位于長江經濟帶的核心位置,西距南京230 km,南距上海180 km。2014年,長江經濟帶上升為國家戰略,其目標是提升長江黃金水道功能,建設立體交通走廊,促進產業轉型升級,全面推進新型城鎮化,創新區域協調發展體制。為響應國家戰略,促進城市發展的“產業轉型、城市轉型、交通轉型”,同時也為了完善區域路網,深化區域互聯互通,如皋市政府決定建設連接南通市的通皋大道工程。圖1為工程地理位置圖。

2 工程概況

通皋大道位于如皋市中東部地區,沿線分別經過如皋市高新區、下原鎮、九華鎮和通州區平湖鎮,整體路線呈南北走向。本次初步設計標段為如皋市九華段,樁號范圍為K15+235.04~K22+024.5,道路工程路線起點順接北段,向南跨越白李河、群力河、大寨河、龍舌河,上跨龍舌線、龍新線,上跨規劃錫通高速后進入通州區,終點順接通州段。該項目通皋大道工程初步設計為如皋市九華鎮段,路線全長約為7 km。

3 道路功能定位

依據《南通市城市總體規劃(2011~2020)》,南通市將構建“一主三副多點”的空間發展格局。通皋大道作為城市快速路,正好位于“三副”中的“如皋—海安”城鎮群發展軸帶上,路線向南進入南通濱江新區、通州平湖鎮區的北部地區,建設后可加強如皋和南通的縱向聯系,促進區域一體化發展。

4 交通量預測

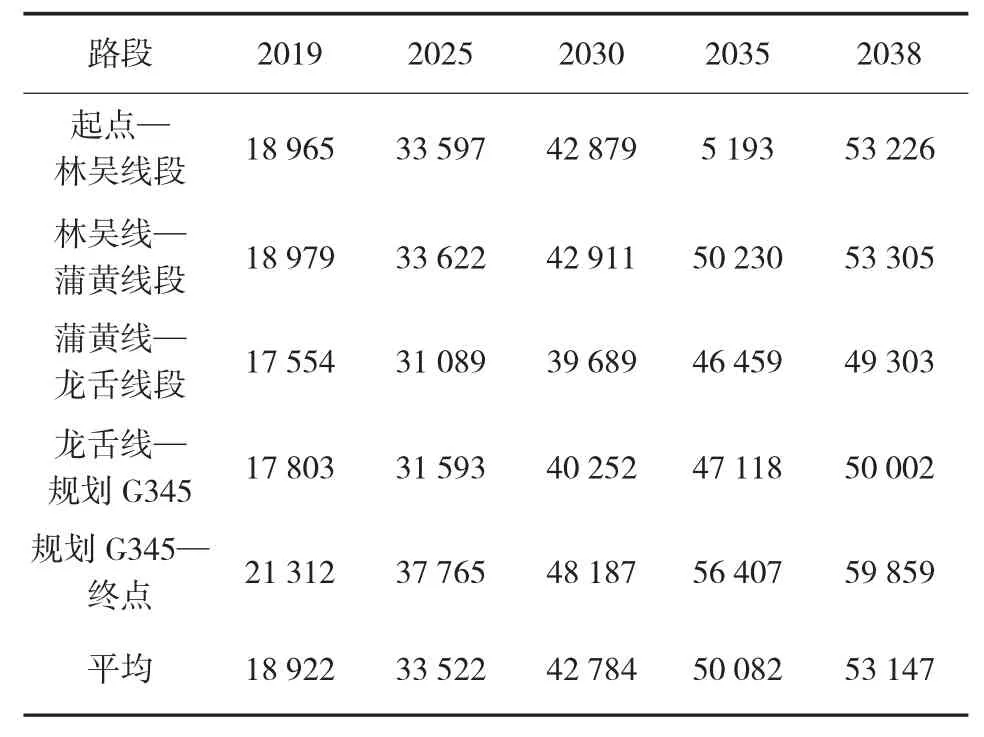

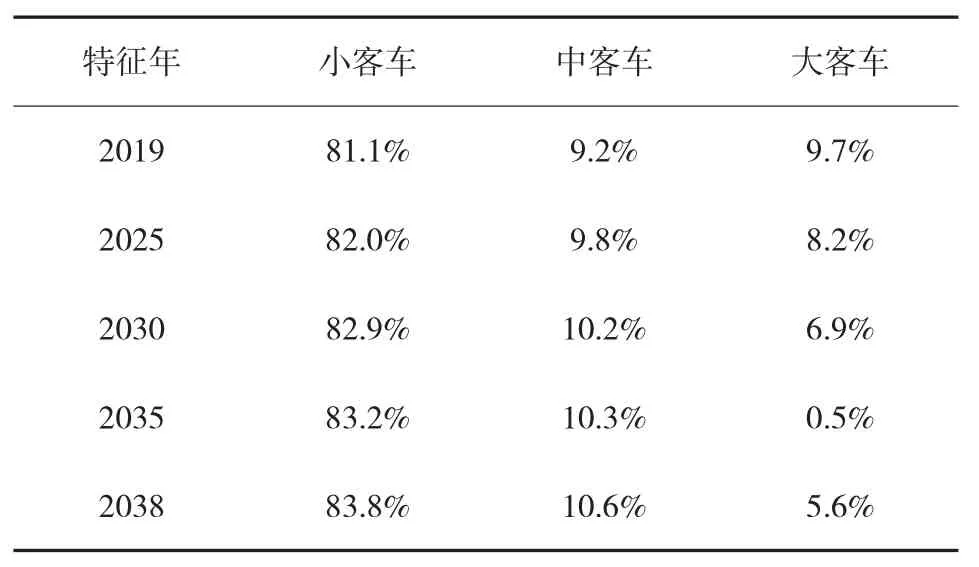

該項目建成后主要連接了南通快速路網南通客運西站及過江通道。根據“四階段”交通量預測方法,各路段預測交通量見表1,車型比例預測結果見表2。

由表1和表2中的相關數據可知,2038年平均斷面流量為6 378 pcu/h。

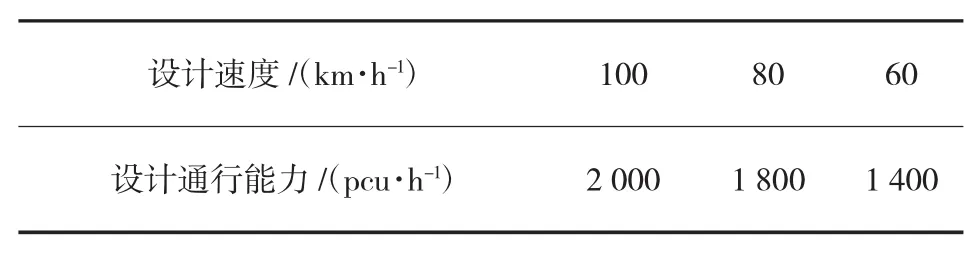

根據《城市快速路設計規程》(CJJ 129—2009)[1]中的相關要求,快速路設計應采用三級服務水平,不同設計車速的一條車道設計通行能力見表3。

表1項目路各斷面交通量預測表 pcu/d

表2 交通量車型比例預測結果

表3快速路不同設計車速的一條車道最大服務交通量表

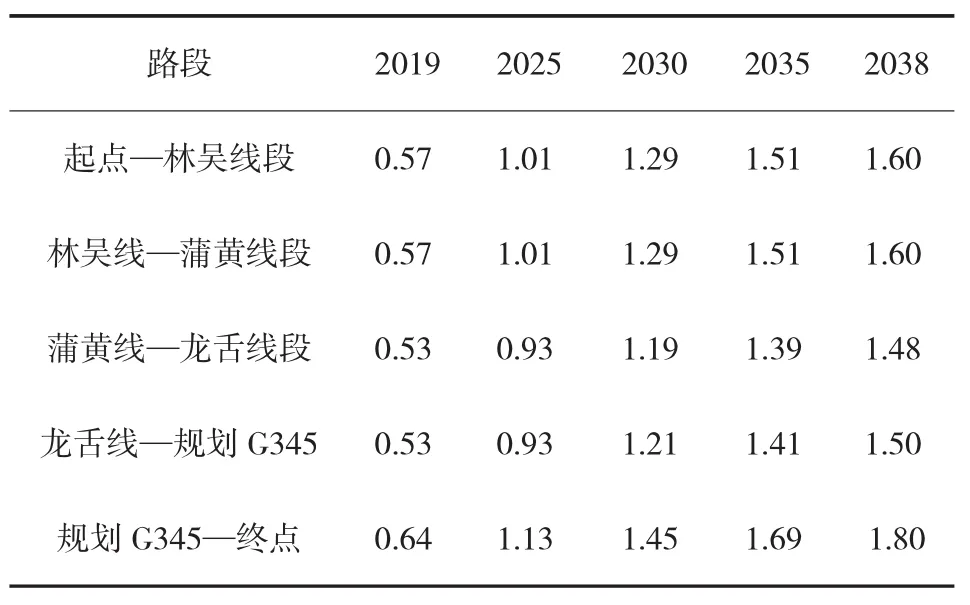

根據《城市道路工程設計規范》(CJJ 37—2012)[2]計算對應交通量所需的單向車道見表4。

表4 項目路各斷面單向車道計算表

該項目按照相應服務水平,所需車道數為4車道。從近期的交通量預測來看,雙向4車道基本能滿足要求,但隨著區域的發展,遠期交通量目前還不可準確估量,交通量的增長率也可能遠遠超過近期水平,因此推薦項目主斷面寬度按照雙向6車道考慮布設,道路外側車道可作為緊急停車帶。項目路的主要功能是城市之間的快速路,路線宜盡量選擇較高的設計速度,因此如皋主路設計速度采用100 km/h,終點與通州銜接段設計速度采用80 km/h。

5 道路工程設計

5.1 道路橫斷面設置

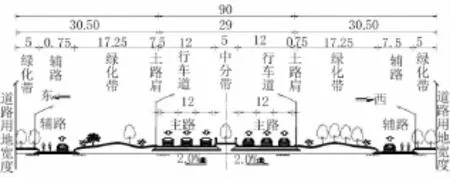

根據對該項目功能定位的分析,道路服務對象主要為大、中、小型客車,全線禁止貨車通行。結合通州段斷面布置,主路車道采用3.5 m寬,外側兩個車道采用3.75 m寬。該項目近期不考慮設置輔路,道路預留控制寬度為90 m,遠期設置輔路采用雙側設置。道路近期橫斷面布置為:2×30.5 m綠化帶+2×12 m主路+5 m中分帶=90 m(見圖2);道路遠期橫斷面布置為:2×5 m綠化帶+2×7.5 m輔道+2×18 m側分帶+2×12 m主路+5 m中分帶 =90 m(見圖 3)。

圖2道路近期標準橫斷面圖(單位:m)

圖3 道路遠期標準橫斷面圖(單位:m)

5.2 道路路線設計

項目整體路線起點順接已建海陽南路與老丁磨線交叉口,距老G204東側約2.6 km向南前行,走向基本平行老G204,緊鄰司馬港和新建河交叉口東側跨越司馬港(Ⅷ級航道)、新建河后,在下原鎮利園山莊東側約330 m、花園老街區轉盤西側約600 m設置跨線橋主線上跨X314林吳線,向南跨越躍進河(等外級航道)后,在山珀小學東約200 m設置跨線主橋上跨X303蒲黃線,距下駕原路東側約300 m沿下駕原路向南前行,從老李橋接區東側430 m左右向南跨越白李河(等外級航道)進入九華鎮范圍,在龍舌河東側約1 km處設置跨線橋主線上跨龍舌線,然后向南約1.3 km進入通州區平潮鎮,在如皋境內上跨錫通高速后順接通州段。

本次初步設計標段路線起點跨越白李河,順接通皋大道下原段,避讓沿線拆遷,路線向南分別跨越群力河、大寨河、龍舌河,上跨龍舌線、龍新線后,在終點上跨規劃錫通高速后進入通州平潮境內順接通州段。本段路線全長約7 km。

5.3 縱斷面設計

考慮到沿線居民的出行方便,沿線通道盡量下穿。本段主路全線共設豎曲線22個,匝道全長約2 km,共設豎曲線8個。主路扣除大橋部分路基平均填土約2.2 m,通道處平均下挖約50 cm。

5.4 路線交叉設計

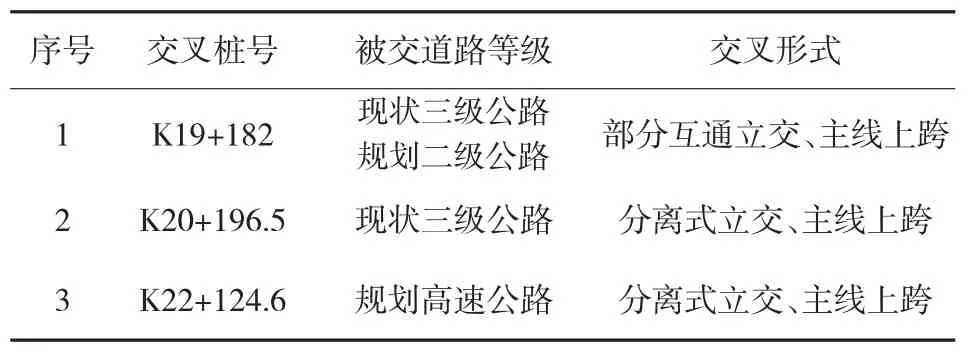

該項目為城市快速路,道路等級高,與同等級的城市快速路、高速公路交叉需要進行交通流轉換時應采用全互通的形式。本次設計在龍舌線交叉處設置互通式立交,在與龍新線、錫通高速以及其他農村公路交叉處采用分離式交叉。本次初步設計沿線交叉見表5。

表5初步設計沿線交叉

5.4.1 跨龍舌線互通立交設計

目前已建成的城市快速路和公路大量使用的是菱形立交布置。其優點是能保證主線直行車輛快速通暢,轉彎車輛繞行距離較短等。本次初步設計推薦采用主線上跨龍舌線,雙側設置菱形匝道的互通形式(見圖4、圖5).

圖4 菱形互通平面布置效果圖

圖5主線上跨龍舌線平面示意圖

5.4.2 分離式立交設計

該項目在龍新線、錫通高速公路處采用主線上跨,在K15+678.25與農村公路交叉時采用支線上跨,其余與農村公路交叉的地方,設置被交道路下穿通道或利用橋孔下穿。

5.5 路基路面設計

根據初步地勘報告,該項目場地穩定,無不良地質作用,對全線20 m范圍內的飽和粉土、粉砂進行液化判別,判別結果為輕微液化。根據《中國地震動參數區劃圖》(GB 18306—2015)[3]附錄和《建筑抗震設計規范》(GB 50011—2010)[4]附錄《我國主要城鎮抗震設防烈度、設計基本地震加速度和設計地震分組》的相關要求,該項目所屬地區地震動峰值加速度南部如皋區域等于0.05g,相當于地震基本烈度為6度。

5.5.1 路基設計

該項目主要位于長江三角洲平原區,地表起伏甚微,高程一般在4.0 m左右。水網密布是其顯著特征。對于主路路堤邊坡高度小于等于路面結構厚度+1 m的路段,清耕后開挖至路床以下100 cm,翻拌、碾壓20 cm 6%石灰土,壓實度不小于90%;其上填筑一層20 cm 6%石灰土,壓實度不小于94%;路床下層40 cm采用6%石灰土填筑,路床上層40 cm采用8%石灰土填筑,壓實度不小于96%。對于主路路堤邊坡高度大于路面結構厚度+1 m的路段,清耕后翻拌、碾壓20 cm 6%石灰土,壓實度不小于90%;其上填筑一層20 cm 6%石灰土,壓實度不小于93%;填筑路基中部填料至下路床底,壓實度不小于94%,路床下層40 cm采用6%石灰土填筑,路床上層40 cm采用8%石灰土填筑,壓實度不小于96%。

5.5.2 路面設計

經相關比選論證,該項目路面結構為:底基層為20 cm水泥石灰土,基層為36 cm水泥穩定碎石,面層為4 cm改性細粒式瀝青混凝土(SUP-13)+8 cm中粒式瀝青混凝土(SUP-20)。

5.6 排水設計

該項目路基綜合排水設計,從保證路基穩定、減少水土流失以及盡量減少對沿線環境影響的角度出發,充分考慮了工程建設的實際情況及環境的特殊要求,對路基路面綜合排水進行了系統設計。近期通過設置路側排水溝以及線外涵洞、急流槽等連通排水溝,以確保排水順暢、路基穩定。

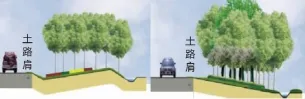

考慮到本地區土質特性,在路面邊緣設置收水帶,減緩路面水對土路肩的沖刷。收水帶中間低,兩側與道路邊緣齊平,在雨量較多的時候,自然溢流至外側綠化帶。為避免收水帶內積水,每隔50 m在縱斷面最低點處設置集水井,通過PVC塑料管將收水帶內積水排至綠化帶外側(見圖6)。

圖6 排水設計示意圖

5.7 道路綠化景觀設計

該項目為一條景觀大道,途經如皋市。如皋市具有地區獨特的地域文化,因此設計時在注重綠色、生態理念的同時,應將獨具特色的江海文化融入到全線的景觀設計中,使工程建設尊重自然、融入自然,做到路景相容,將通皋大道打造成一條高品質的生態、文化廊道。

中分帶的景觀設計主要優化省內成熟方案,選擇能夠滿足調節視覺疲勞的防眩樹種。地表綠化方面,從美化路容和改善小氣候出發,滿鋪鑲邊灌木,使地表得以有效覆蓋,防止土層污染地面,增強美化效果;路側綠化方面,通過配置不同的低矮常綠灌木組團,豐富植物季相景觀,大喬木成組序列布置,視線通透,駕乘人員可欣賞到美好的路外景觀。

6 結 語

目前,如皋城區至南通滬通樞紐的主要南北向通道有沈海高速公路、G204和老G204,最快通行時間都在1 h左右。沈海高速需要從如皋城區向東部繞行,且高速通行增加了群眾出行成本;G204在如皋城區西側,距城區較遠,主要承擔大部分的過境交通;老204目前道路兩側集鎮化嚴重,通行效率低,行車安全性差。在這一背景下打通如皋主城區進入南通地區的通皋大道,對融入南通快速路網,融入蘇南,融入長江三角洲城市群落發展有舉足輕重的作用。