我們的工作時間為什么越來越長?

聶輝

1930年,經濟學家凱恩斯為一百年后的人們擔憂,到2030年,人們每天只需要工作三個小時,每周工作五天,人們該如何打發這大把的閑暇時光啊?這會不會引起普遍的“精神崩潰”?

如果他穿越到2019年,肯定會大惑不解:在技術進步、效率提高的今天,人們的工作時間不僅沒有減少,還延長了,連來之不易的八小時工作制都被打破了,996工作制甚至成了一些公司的常態。這個世界到底發生了什么?

來之不易的八小時工作制

1866年,馬克思領導的國際勞動者協會在日內瓦召開第一次大會,在會上做出了以下決議:“我們宣布以限制勞動日(一天的工作時間)為先決條件,若無這一條件,所有改善及解放的嘗試都會以失敗告終。我們倡議以八小時工作制為勞動日工作時間的法定最高限度。”并決定將八小時工作制作為世界工人運動的目標。

但任何權利都不會自動到來。1877年,美國工人第一次大罷工,抗議高強度低工資。在輿論壓力下,美國國會被迫推出8小時工作制的法案,規定企業實行8小時工作制。但在法案推出后,美國工廠開始推出“計件工資”制度。工人如果每天只工作8小時工,能得到的工資就無法生活,“8小時工作制”成了一紙空文。

于是,1886年5月1日,以美國芝加哥工人為主力,全美35萬人再次大罷工,逼迫工廠主真正執行8小時工作制度。罷工遭到軍警武裝鎮壓,但為后世爭取到8小時工作制、社會養老金和保險制度,八小時工作制也在19世紀末得到各工業國家認可。

8小時工作制被視為全球勞工運動的一次偉大勝利。因此,1889的第二國際成立大會上,恩格斯提議將每年的5月1日定為勞動節。

中國實行五天工作制的歷史要短得多。1980年代,中國還實行每周六天工作制,每天工作8小時。但企事業單位工作效率并不高,遲到早退,上班時間看報紙、織毛衣、溜出去買菜、接孩子都是常事。據當時在北京、天津、上海三大城市調查,職工的有效工時只占制度工時的一半左右。

原國家科委科技促進發展研究中心主任胡平發現,很多國家實行每周五天工作制,工作效率卻并沒有降低,反而推動了旅游等第三產業的發展。胡平便開始研究我國是否可以實行五天工作制,并在100人的研究中心先行試驗,只留兩位工作人員周末在辦公室值班,等待處理有可能來自外單位的聯絡。

1994年3月1日,我國試行了“隔一周五天工作制”。次年3月25日,時任國務院總理李鵬簽署國務院第174號令,自1995年5月1日起,實行五天工作制。同年7月,《中華人民共和國勞動法》正式出臺,規定:國家實行勞動者每日工作時間不超過8小時、平均每周工作時間不超過36小時的工時制度。

然而,在24年后,又一個五一勞動節來臨之前,這一工作制卻受到了公開的挑戰。馬云、劉強東等互聯網大佬紛紛為“996”工作制站臺。

對此,中國勞動關系學院法學院院長姜穎感慨道:“一百多年前,工人通過大罷工才爭取到八小時工作制。一百多年后,部分企業卻在鼓吹996工作制。損害勞動者健康,追求企業利益,這是歷史的倒退。”

有一天,我們會閑得無聊嗎?

據倫敦大學教授羅納爾多·多爾統計,很多發達國家過去一直在緩慢而切實地縮短著工時,但自20世紀80年代以后,這種趨勢卻發生了逆轉,工作時間開始變長了。美國學者朱麗葉· B ·斯格爾也曾出版《過度勞累的美國人——業余時間出人意料地減少》,她在書中指出:“專家普遍預測,隨著生產效率的提高,工作時間會減少,但這一預測是錯誤的。”

在20世紀80年代末,美國的勞動者只需一半時間就能生產出40年代末人們擁有的全部財富和服務。因此,從單純數學運算的角度來說,每天工作4小時是有可能的。1967年,在美國參議院小委員會上,有的議員甚至勾勒出了這樣一幅藍圖:到20世紀90年代,實現每周4天工作制(每周休息3天),每周工作22小時,每年只工作6個月,或者將標準退休年齡提前至38歲。還有大量論文和專著討論過多的自由時間和閑暇時光的威脅。

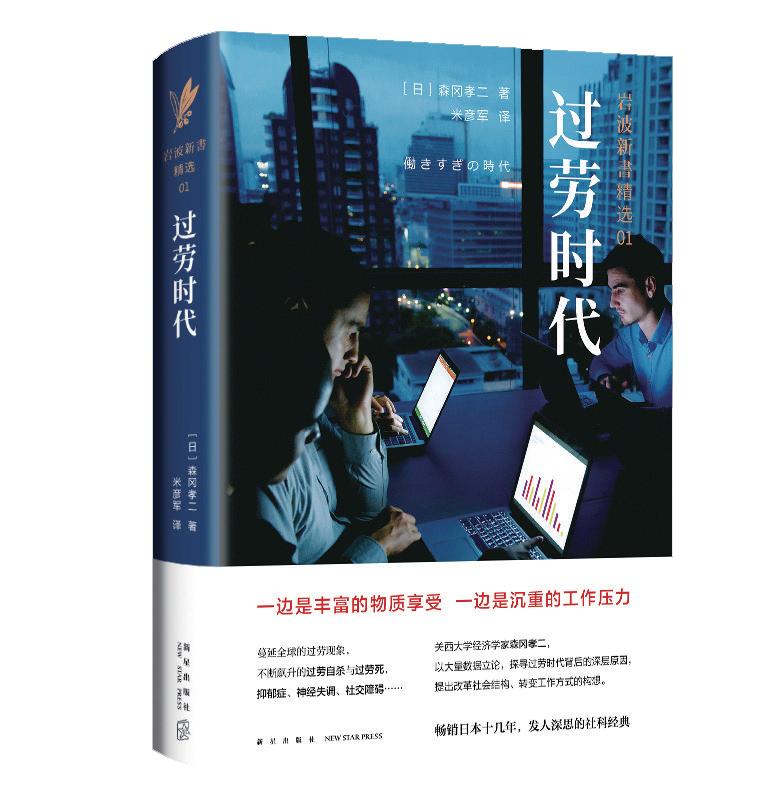

這時候,看上去凱恩斯的預測終將實現。然而,事實恰恰相反。從20世紀80年代開始,形勢急轉直下,到20世紀90年代初,輿論上開始熱議過勞問題。2002年1月,《牛津英語詞典》在線版增加了一個來自日語的“karoshi”(過勞死)。關西大學名譽教授、“大阪過勞死問題聯絡會”會長森岡孝二長期關注這個問題,2006年,他在日本出版了專著《 過 勞 時 代 》,分析其成因。

首都經貿大學教授、中國適度勞動研究會會長楊河清覺得凱恩斯的預測已經很難實現。如果社會需求是固定的,隨著技術的發展,需要的工人勞動力會相應減少。但社會的需求是不斷增加的,“原來社會只需要做一個6寸大小的蛋糕,現在卻需要做一個12寸的蛋糕。技術發展了,社會需要的勞動力并不會減少”。

而且網絡化程度越高的企業,工作量越大,對于工作效率也有更多的要求。休息時間也難以和工作脫離,很多企業要求員工信息及時回復、及時處理,“24小時不關機”,只要能聯系到都是工作時間。

據美國《信息周刊》雜志的調查報告稱,84%使用手機辦公的人在規定的工作時間以外也在工作,“很多人因為手機和網絡的存在而被工作拴住,一周要工作60個小時”。

隨著郵件系統的發展,微信群等交流平臺進入工作領域。

森岡孝二在歷史上看到相似的情景。18世紀后半期到19世紀前半期,英國發生了工業革命,工廠引進并普及了大機器生產,每小時的產量有了飛躍性的提高,但工人的工作時間卻并未減少,生活狀態也未得到改善。由于機器的威力,一天的工作時間不再受自然或者習慣的限制,工人們自然而然地被迫一天工作12小時,每周的工作時間甚至達到70小時。隨著電腦的出現,越來越多的工作變得程序化,人像機器人一樣地工作。

而如今消費者對商品和服務便利性的追求,也導致工作時間延長。森岡孝二覺得最典型的就是日本24小時營業的便利店和各地翌日達的上門送貨服務。

2004年,楊河清在英國利物浦大學交流訪問時了解到,在英國,領導在非工作時間給員工打電話處理工作事務,必須要和員工說明,“我要跟你談的是工作內容,現在是下班時間,如果你能接受,現在開始給你算加班費。”

楊河清感慨,自己當時都震驚了,國內至今也沒有做到這樣處理加班問題,反而出現了大肆宣揚996工作制的現象。

難以界定的過勞死

“企業采用延長員工工作時間追求經濟效益,是將自己應負的社會責任甩鍋給了國家和員工個人。”楊河清表示八小時工作制是經過歷史驗證,實現國家、企業和員工共贏的模式,“員工工作時間超過一定的界限,雖然會提升企業的短期經濟效益,但員工身心健康會受到很大的影響,國家就需要承擔這一后果。”

全球最權威醫學雜志《柳葉刀》2015年發表論文,對來自歐洲、美國、澳大利亞50萬人以上樣本進行的研究就發現,與每周工作35—40小時以內的人相比,每周工作超過55小時的人,冠心病的發病風險平均要高出13%,中風的風險平均高出33%!還有大量的證據表明,過勞會擴大“睡眠赤字”,增加對咖啡因、酒精和不健康食品的依賴,提高患2型糖尿病的概率。

2006年,楊河清看到韓國媒體報道中國有60萬人屬于“過勞死”,十分吃驚。雖然對于這個數字,他強烈質疑,但他意識到中國的過勞問題已經不容忽視了。他查詢資料發現,國內相關研究也很少,“知網一共有12篇論文,只有10名作者,其中大部分都是論文綜述,只有一篇研究性論文”。

于是,他帶著自己的學生開始了相關研究。他們在2007年、2009年、2010年、2015年,對政府機關、科研院校、醫院、媒體、企業等單位的工作人員做了調查。按照日本過勞死預防協會的標準,各項結果均表明,每周工作超過50個小時的人超過30%,甚至有近10%的人超過了60個小時。“在一些職業和行業里,嚴重過勞的人是比較多的,例如醫生、高校教師、警察、演藝人員、基層公務員、IT研發人員等,如果用日本的量表測量的話,他們中40%在過勞死的邊緣,隨時可能猝死。”

楊河清說,中國過去一直關注怎樣發展的問題,對過勞的關注只不過是近10年的事情,目前法律層面尚沒有關于過勞死明確的概念和規范。發生過度勞動致病、致殘、致死,用人單位到底是不是侵權,是不是需要承擔責任,也成為無法進行法律界定的問題。

根據中國現行《勞動法》,“過勞死”主要是以“工傷”的形式討論。“只有在工作時間、工作崗位突發疾病死亡或48小時內搶救無效死亡的情形才被視為工傷。員工離開加班崗位后死亡,或者加班嚴重但并不致死的情況,都很難被認定工傷。”

在書里,森岡孝二援引了多個過勞死的案例。為此,他推動了日本《過勞死等防治對策推進法》等相關法律的建立。然而,令人惋惜的是,2018年8月1日,在為《過勞時代》中文版寫完序言一個月之后,患有嚴重心臟病的森岡孝二卻因過度勞累而英年早逝。