《告臺灣同胞書》:打動臺灣民眾的一封“家書”

王建柱

40年前的1979年1月1日,全國人民代表大會常務委員會發表了《告臺灣同胞書》,鄭重宣示了爭取祖國和平統一的大政方針。40年后的今天,習近平總書記指出,“和平統一、一國兩制”是實現國家統一的最佳方式,祖國必須統一,也必然統一。

讓對方聽得進去的《告臺灣同胞書》

1978年12月17日,鄧小平指示時任中國社會科學院院長、國務院研究室主任的胡喬木起草一份《告臺灣同胞書》。鄧小平特意強調,在這份文件中,要表明我們和平統一祖國的意愿和政策;不再用“解放臺灣”的口號,宣布停止炮擊金門等沿海島嶼;提出兩岸通航、通郵、通商;內容既要面向臺灣人民,也要面向臺灣當局,措辭語氣要委婉平易些,不要用報紙社論那種文體。總之,要讓對方聽得進去。

據當時負責執筆起草的人民日報國際新聞部副主任譚文瑞回憶,這個文件的起草工作僅用4天就完成了,胡喬木看后對稿子的框架沒有大動,只是對文字作了精心潤色。12月24日,胡喬木和譚文瑞帶著打印好的修改稿到鄧小平家里匯報,請他審定。鄧小平看完后當場拍板說:“我看可以了,馬上分送政治局的各位同志。”

這份《告臺灣同胞書》語調懇摯親切,極富感情,不再重彈“我們一定要解放臺灣”的舊調子,而是反復強調實現祖國統一是所有中華兒女的共同愿望和責任。即便是談到解決統一問題,字里行間亦是款款深情:“尊重臺灣現狀和臺灣各界人士的意見,采取合情合理的政策和辦法,不使臺灣人民蒙受損失。”“我們寄希望于一千七百萬臺灣人民,也寄希望于臺灣當局。”

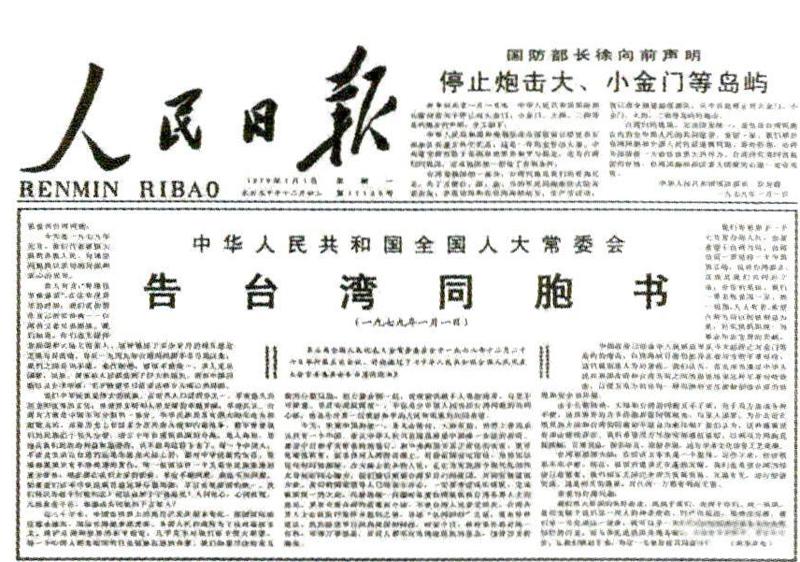

12月26日,第五屆全國人大常委會第五次會議討論通過了《告臺灣同胞書》。 1979年元旦,全國人大常委會通過新華社公開發表了這份歷史性文件。

細心的讀者發現,在當年的《人民日報》上,這條以“中華人民共和國全國人大常委會”的名義發出的《告臺灣同胞書》的右上方,還有另一篇配文《國防部長徐向前聲明:停止炮擊大、小金門等島嶼》。

炮擊金門是那個年代兩岸青年人的共同記憶。從1949年開始到1978年,大陸一心要“解放臺灣”,臺灣則一心要“反攻大陸”。臺灣女作家張典婉記得,當時在臺灣,“保密防諜、人人有責”的標語滿天飛,甚至連演講比賽最后都得加上“反攻大陸”的口號……

在文件末尾,《告臺灣同胞書》期望兩岸早日結束軍事對峙,并首次提出“三通”的構想。30年后的2008年,“三通”成真,這也是譚文瑞當時完全沒有料到的。

“提心吊膽的炮擊終于結束了”

《告臺灣同胞書》發布的當天下午,國民黨當局發言人回應:決不派任何人去大陸,不允許大陸代表來臺灣,不在任何第三地舉行會談。

在社會上,臺灣當局對信息采取嚴密封鎖手段,直到1979年1月11日,才由“行政院長”孫運璇發表聲明,透露了全國人大常委會在《告臺灣同胞書》中的兩黨談判,停止炮擊,實現“三通”等主張。

據臺灣《中時電子報》(1995年創辦)撰文回顧,此時,對于剛就任“中華民國總統”的蔣經國而言可謂“風雨欲來”。

1978年12月16日凌晨,美國駐臺“大使”安克志叫醒了熟睡中的蔣經國,當面宣讀了美國政府的斷交聲明。那段時間,臺灣島內也極不平靜,要求廢除國民黨當局戒嚴令的呼聲越來越激烈。內外交困的局面,讓蔣經國對“中共凌厲的統戰攻勢”充滿戒備。

1979年1月6日,蔣經國召見時任“中國國民黨中央文化工作會主任”的楚崧秋,要他負責立即成立臺灣對大陸的第一個“反統戰”組織,并命名為“固國小組”,試圖通過結合臺灣的“黨、政、軍、情”各方力量來“反制大陸的和平統一”。

盡管臺灣當局將《告臺灣同胞書》視為“統戰工具”而極力抵制和防范,但楚崧秋在后來的回憶錄里承認,這份聲明(《告臺灣同胞書》)通過對臺廣播、空飄出版物、“心戰喊話”等各種途徑傳遞到島內,“固國小組”已經無力應對大陸的“宣傳攻勢”。

對金門的民眾而言,最直觀的感受是“提心吊膽的炮擊終于結束了”。從1958年的“八二三”炮戰算起,延續了21年的金門炮戰終于隨著《告臺灣同胞書》的發布而正式結束。細心的金門民眾注意到,從1979年1月1日開始,大陸對臺播音的稱呼前加了一個“親愛的”,變成了“親愛的臺灣同胞們,親愛的國民黨軍官兵弟兄,親愛的金門同胞們……”

被《告臺灣同胞書》深深打動的還有那些大陸籍國民黨退伍老兵。20世紀80年代,在臺灣的大陸籍退伍老兵約有12萬人,這些人是退伍軍人中生活最貧寒的一族。《告臺灣同胞書》讓他們看到了回家的希望,島內要求開放回大陸探親的熱潮空前高漲。

與島內洶涌的民意呼應,大陸也加強了對蔣經國的“溫情攻勢”。

1980年12月31日,著名旅美華人華僑領袖陳香梅攜帶時任美國總統里根寫給鄧小平的親筆信來到北京。蔣經國早年同學、時任中央對臺工作領導小組副組長的廖承志(1908-1983)委托她將修繕后的蔣家祖墳照片轉交給蔣經國,并說:“給經國捎個話,告訴他,奉化溪口蔣家祖墳已經修葺一新。經國如想派人回來掃墓,我們歡迎。”陳香梅在隨后的臺灣之行中向蔣經國當面轉達了廖承志的問候。據她后來回憶:“蔣經國看了以后,他有一陣子沒有講話,然后說:‘好,我曉得了。

1981年,時任中共中央主席的胡耀邦在紀念辛亥革命70周年大會上宣布,“溪口塋墓修復一新,廬山美廬保養如故”,向蔣經國發出回大陸和故鄉訪問的邀請。

1982年,時任中央對臺工作領導小組組長的鄧穎超敏銳捕捉到蔣經國悼念父親文章背后的契機,授意與蔣經國淵源頗深的廖承志寫信給蔣經國,這是新時期對臺工作的一個大動作。1982年7月,廖承志發表致蔣經國的公開信,期望臺當局以國家民族利益為重,實現祖國統一大業。這篇信函發表在香港的《星島日報》上。信函曉以大義,陳以利害,動之以情,其中“寥廓海天,不歸何待”(周恩來語)、“度盡劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”“愿弟慎思,望弟再思,尚望三思”也凸顯了祖國大陸對臺灣一而再的真情呼喚。

時為國民黨中常委的宋美齡寫了回信,表明兩岸的互動逐漸增加。

“當廣播員后聽到的都是炮聲”

原福建前線廣播電臺播音員陳菲菲回憶,20世紀40年代末。國民黨軍退據臺澎金馬(指臺灣、澎湖、金門、馬祖地區),海峽兩岸形成隔海對峙局面,廈門、金門成為最前線。“有一次半夜我正在播音,突然一發炮彈打過來,落在窗戶下面,還好有2公分的鋼板擋著。當時窗戶被打了好多個洞,濃煙立即漫了進來……”

1953年,5個大喇叭有線廣播站在廈門何厝、白石等靠近金門列島的海岸突出部設立。很快,臺灣方面也在馬山、大擔等地設立了5個對大陸廣播站,隔空唱起“對臺戲”。

出生于泉州晉江的陳菲菲,原是解放軍文工團團員,1955年她被組織安排到“福建前線廣播電臺”,成為一名廣播員。“原來文工團演出聽到的都是鼓掌聲,當廣播員后聽到的都是炮聲。”陳菲菲說。

在陳菲菲家里,墻上掛著一張老照片。照片上,陳菲菲右手拿著刊有《告臺灣同胞書》的報紙,左手調試著話筒,面帶微笑。

陳菲菲回憶,1979年以后,上級規定,播音開頭語要加上“親愛的”,廣播內容也隨著兩岸交流“融冰”悄然改變。

1979年元旦,剛剛經歷大轉折的中華大地萬象更新,軍事對峙30年之久的臺灣海峽也嗅到了春天的氣息——“中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會告臺灣同胞書:親愛的臺灣同胞,今天是1979年元旦,我們代表祖國大陸的各族人民,向各位同胞致以親切的問候和衷心的祝賀……”這是一個令人激動的時刻。

時任中國人民解放軍福建前線廣播電臺臺長的周柏生回憶說,1978年的最后一天他接到通知,緊急趕往北京,憑著經驗,周柏生意識到國家可能要出臺重大的對臺政策了。

周柏生說,當時他們火速乘飛機趕到了北京,領導以及有關的同志向他們傳達上級指示,同時把《告臺灣同胞書》文件交給他們,并指示第二天早上全文播出。

就這樣,1979年的元旦,《告臺灣同胞書》史無前例地用了“親愛的臺灣同胞”這個稱謂,伴隨著大陸改革開放拉開序幕,兩岸關系翻開了新的歷史性的一頁。

到2008年,經過兩岸同胞30年的苦苦等待,直接“三通”最終成了現實。

40年來海峽兩岸關系的發展演變說明。《告臺灣同胞書》所蘊含的精神要旨,不僅有力維護了中國國家主權與領土的完整,開創了兩岸關系發展嶄新的局面,也為世界和平以及人類共同進步繁榮做出了特殊的貢獻。

(責任編輯:楚文)