金屬礦水土流失特點探析

孔東蓮,郭孟霞,潘玉娟

(北京水保生態工程咨詢有限公司,北京 100055)

1 金屬礦項目特點

1.1 選址和開采方式具有唯一性

金屬礦一般是根據地下是否有可開發利用價值的礦藏來選址(相關法律法規禁止開采的范圍不包括在內),沒有選址的比選方案。開采方式主要根據礦床地質賦存條件、生產安全和經濟效益來確定,礦床埋藏較淺則采用露天開采,埋藏較深則采用地下開采。

1.2 剝離巖土(廢石)量大

金屬礦露天開采工程在開采過程中礦石上部的巖土均須全部剝離排棄,除了在基建期大量開挖,在生產運行期也要持續不斷開挖。據統計,我國冶金露天礦每年排棄廢石量約5億t[1]。通過對收集到的2000年以來水利部批復的55個金屬礦項目水土保持方案和水土保持設施驗收資料進行統計分析,得知其中的露天礦生產期年排土量最大的達1 575萬m3,平均為1 000萬m3。由此可見,露天金屬礦在開采過程中產生了大量的廢石。

1.3 排棄尾礦量巨大

受技術條件的限制,目前國內在開采加工金屬礦產資源過程中,有用礦物的回收率比較低,綜合利用水平也較差,導致產生的尾礦量比較大。一般而言,在黑色金屬礦山中,尾礦量要占到入選礦石量的 50% ~80% ;有色金屬礦山中,有用礦物的回收率僅為50%~60% ,伴生有色金屬回收率也只有40% 左右,尾礦量占入選礦石量的 70% ~95% ;黃金、鉬、鉭、鈮等稀有金屬礦山中,尾礦量更是占到 99% 以上[2],尾礦量巨大。所收集資料中,年最大排尾礦量9 775萬m3,平均為979萬m3,可見金屬礦在開采過程中要排放大量的尾礦。

1.4 形成大范圍采空區

地下開采在礦區范圍內采掘地下資源,形成大量采空區,進而引發地面的沉降、塌陷,一般塌陷區面積是礦區范圍的110%~120%[3]。地表塌陷極易造成地下水位下降、土壤干化、生態環境變化等,降低土地的水土保持功能,影響當地群眾生產生活。

1.5 存在巨大的安全與生態隱患

尾礦的大量堆存,存在著巨大的安全與生態隱患。一方面,由于尾礦的大量堆存,占用了大量的土地資源,堆存的尾礦還易產生次生危害[2];同時,尾礦的堆存也容易產生大量的揚塵,污染礦山及周邊的生態環境;此外,尾礦的堆存還會破壞礦山的環境與生態系統,尤其在黃金及有色金屬礦山,在尾礦堆放過程中有些重金屬元素會隨著噴淋水或雨水,流入到江河湖泊中或滲透到土壤中,造成重金屬污染。

2 水土流失特點

2.1 造成的水土流失面廣量大

金屬礦尤其是露天金屬礦在基建過程及生產過程中將會產生大量的廢石棄渣及尾礦,須設置專門的廢石場和尾礦庫進行堆存。隨著金屬礦工程建成投產,剝離礦山面積增加,排土棄渣量增大,擾動的土地和植被面積持續增大,產生水土流失的面積也逐年增加。金屬礦露天開采工程是各行業中單項工程土石方挖填量、地表擾動強度和面積最大的行業。例如,首鋼水廠鐵礦是首鋼總公司的主要原料基地,自1968年建成投產至今,累計采出礦石量3.50億t,累計剝巖量達到10.31億 t;包鋼公司白云鄂博鐵礦西礦采選工程(1 000萬t/a)建設期擾動地表面積達2 060.96 hm2;陜西大西溝鐵礦工程在施工期間可能造成的水土流失面積為219.174 hm2,可能產生的土壤流失量為21.34萬t,新增土壤流失量20.01萬t,生產運行期的前7年可能產生的土壤流失量為10.67萬t,新增土壤流失量7.57萬t。

2.2 產生水土流失時間長

金屬礦通常為采、選一體化的生產建設類項目,不同于其他類型的建設項目,水土流失不僅發生在建設期,在試運行期和運行期仍會產生大量的水土流失。金屬礦的露天采場、排土場(廢石場)和尾礦庫均有持續排棄和破壞的特點,開挖面松散,堆積體裸露時間相對較長。金屬礦在開采過程中露天采場不斷持續推進,排土場和尾礦庫持續增高堆放,水土流失防護措施難以及時布設,而且金屬礦的服務年限相對較長。據統計,大型金屬礦排土場和尾礦庫使用年限最少為3年,最長達60年,平均服務年限為21.3年,由此可見金屬礦水土流失時間較其他行業的更長。

2.3 易誘發劇烈的水蝕、風蝕和重力侵蝕

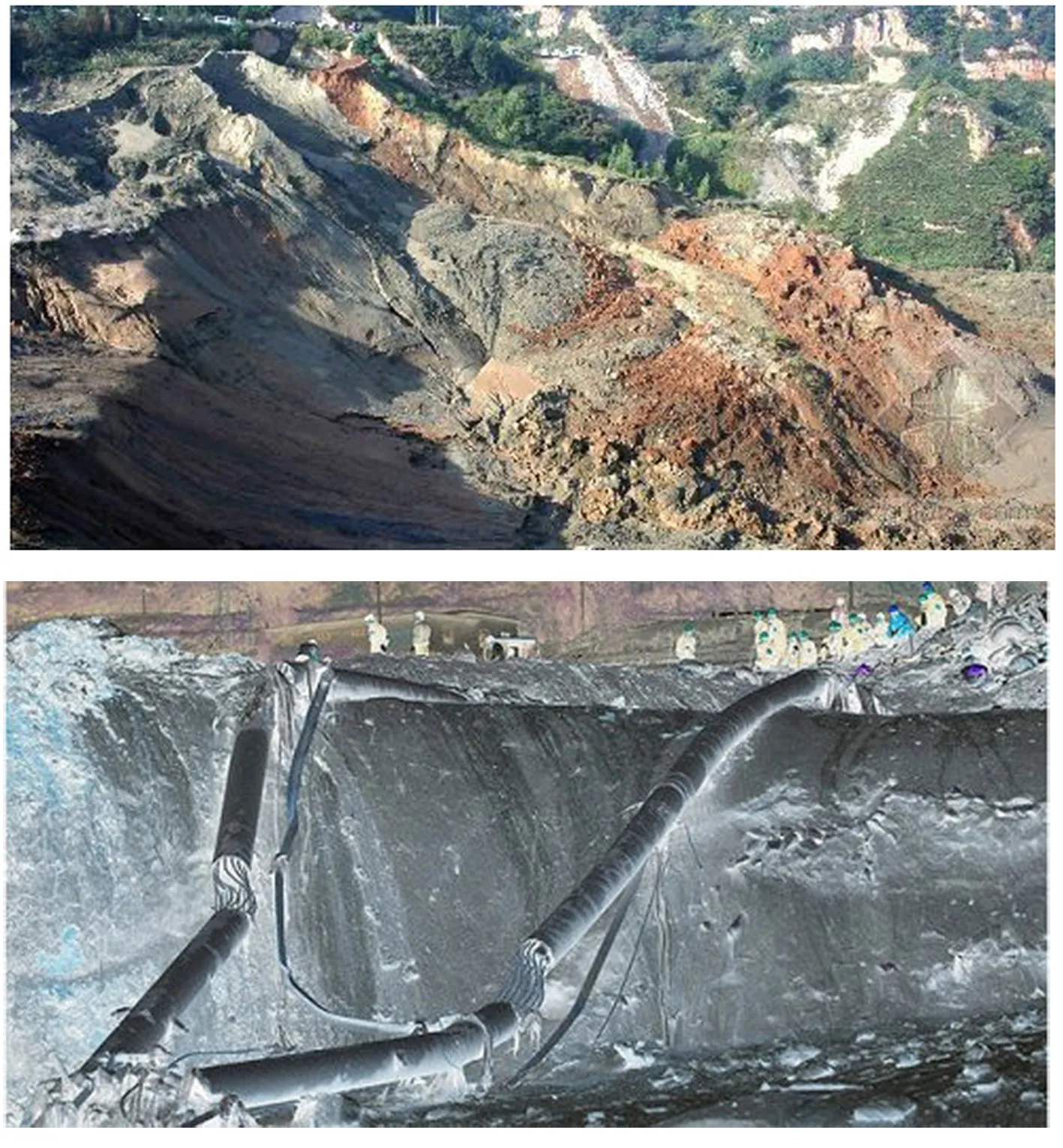

金屬礦開采活動在地面和地下大幅度地擾動表土和巖層, 使地面植被和土壤受到嚴重破壞, 地面變得松散、裸露, 新的地貌取代了原有的地貌形態, 地面坡度的變化和松散物的增加使得侵蝕加劇,誘發性的水土流失普遍發生。在山區、丘陵區、風沙區的采礦活動一般分布在溝岸、河岸或山坡上, 開挖、爆破、剝離、堆墊等極易導致山坡、岸坡失穩[4], 誘發嚴重的水蝕和重力侵蝕。尤其是大量金屬礦巖土和尾礦表面松散,堆積體不穩定和抗蝕力極差,在降雨條件下易產生水土流失,造成滑坡、泥石流,極端情況下發生潰壩,威脅下游人民群眾及公共設施安全。如山西襄汾縣新塔礦業有限公司塔兒山鐵礦,因其尾礦庫防護措施不當,違規超量堆放等,于2008年發生了特別重大的潰壩事故,造成277人死亡、34人受傷,尾沙沖毀耕地、道路、車輛、民宅等,受災群眾達1 047人,造成直接經濟損失1 000余萬元,以及無法估量的環境損失。圖1為山西襄汾潰壩事故現場。

3 水土流失防治分區與防治重點

3.1 水土流失防治分區

為了科學合理地布設防治措施,根據項目主體工程布局、施工擾動特點、建設時序及時間、地形地貌特征、自然屬性和水土流失影響因子等因素進行水土流失分區。露天開采的金屬礦通常劃分為露天采場區、工業場地區(含露天采礦工業場地、選礦廠和附屬設施區)、排土場區(廢石場)、尾礦庫區、礦內外道路區、礦內外管線區、供電線路區和施工生產生活區8個區,地下開采的金屬礦通常劃分為工業場地區(含地下采礦工業場地、選礦廠、充填站和附屬設施區)、排土場區(廢石場)、尾礦庫區、礦內外道路區、礦內外管線區、供電線路區和施工生產生活區7個區。無論是露天開采還是地下開采,金屬礦采礦工業場地、選礦廠、生活辦公區、其他輔助設施區和地下開采工程的充填站,其施工工藝、水土流失類型、水土流失主導因子相似,布設的水土保持措施比較相近,因此統一劃歸為工業場地區。

圖1 山西襄汾潰壩事故現場

3.2 水土流失防治重點

結合金屬礦的特點和水土流失特點,在基建期水土流失主要發生于工業場地等各場地的平整、表土剝離和道路修建,生產運行期水土流失主要發生在露天采場、排土場(廢石場)和尾礦庫。因此,金屬礦建設期防治重點為工業場地,運行期防治重點為露天采場、排土場(廢石場)和尾礦庫。

3.2.1 露天采場

露天采場在開采過程中需要對采礦范圍內的地表進行開挖,將地表附著的植被、表土全部剝離,分層分臺階自上而下開采,如圖2、圖3所示。露天采場在剝離作業過程中,對地表破壞極其嚴重,地表破壞面積隨著采礦的向下深入而逐年擴大,產生水土流失的面積也逐年增加,直到礦山開采進入封閉圈。露天采場破壞面積大、開采面坡度陡、基巖裸露,造成了嚴重的水土流失,且恢復治理難,水土流失主要發生在生產運行期。

圖2 黑龍江多寶山銅礦露天采場剝離作業

3.2.2 排土場(廢石場)

排土場是人為形成的臺階狀巖土松散堆積體(見圖4),其土壤結構、植被、地貌形態和組成物質同原地貌迥然不同,土巖體裸露時間長,易造成水土流失。排土場邊坡受降雨影響形成的侵蝕溝,如防護不當,在降雨條件下極易造成滑坡、泥石流等災害,是露天礦水土流失的主要發生地(圖5)。據統計,我國排土場占地為礦山總占地面積的 35%~50%[1],排土場的容量也越來越大大。根據收集的資料,單個排土場最大容量為3.4億m3,平均達9 282萬m3。金屬礦的排土量逐年持續增加,擾動土地面積逐年增加,產生的水土流失量也在逐年增加,因此排土場是金屬礦水土流失防治的重點區域。

圖3 鳳城翁泉溝硼鐵礦露天采場施工現場

圖4 鳳城翁泉溝硼鐵礦排土場

圖5 畢力赫金礦區排土場邊坡侵蝕溝

3.2.3 尾礦庫

尾礦庫是金屬礦山采選建設項目工程建設內容的重要組成部分,用以貯存金屬礦山進行礦石選別后排出的尾礦。該類尾礦多由散離體自然沉積形成, 具有非均質、各向異性及壩體復雜多樣性等特點[5],不僅數量大,而且礦物成分復雜,部分尾礦還含有有毒物質,植物難以生長,在降雨條件下極易產生水土流失(圖6);尾礦渣或以礦漿形式由選礦廠排出,或以干沙狀態排出,極易形成風蝕(圖7),會對周圍環境造成嚴重污染,破壞當地生態,威脅下游安全。

圖6 山東臨沂會寶嶺鐵礦尾礦庫施工現場

圖7 山東臨沂會寶嶺鐵礦尾礦庫排放現場

4 結 語

針對金屬礦項目造成水土流失量大、產生水土流失時間長等特點,在對金屬礦工程進行水土流失防治中應結合項目特點和水土流失特點,對金屬礦工業場地、露天采場、排土場和尾礦庫等防治區進行合理的水土保持措施配置,做好水土流失防治工作。

(本文中水土保持方案和水土保持設施驗收資料收集工作由水利部水土保持監測中心協助完成,在此深表感謝。)