層次分析法在通海縣地質災害易發性分區中的應用

韋祖鵬,眭華生,賀建濤,閆鼎熠

(中國有色金屬工業昆明勘察設計研究院有限公司,云南 昆明 650051)

通海縣位于云南省西南部,隸屬于云南省玉溪市,轄4鎮、3鄉、2個街道,土地總面積721 km2,地質環境脆弱,尤其是近年來隨著云南經濟的迅速發展,地質災害多發。為查明縣內地質災害及其隱患點發育特征、分布規律、形成條件,建立地質災害數據庫,為省級和國家層面決策管理提供支持,2015年云南省開展了通海縣地質災害詳細調查工作,基本查明了通海縣地質災害類型、規模、分布規律等,共發現各類地質災害隱患點107個,其中滑坡47個、崩塌51個、泥石流6條、地面塌陷2個、地裂縫1條。通過調查分析了地質災害的形成條件、誘發因素、基本特征,進行了地質災害易發性分區評價,為下一步地質災害治理打下了基礎。考慮到采用傳統定性劃分方法人為主觀性較大,劃分依據不充分,往往與實際情況有所出入,本研究運用層次分析法,結合現場實際情況,采用定量與傳統定性分析相結合的方式,對通海縣地質災害進行易發性分區,取得了較好的效果。

1 研究區概況

通海縣位于云南省中部,整體地勢平坦,平面形狀具南尖、東西闊、北微凸的特點,地勢北高南低,杞麓湖鑲嵌于中部,300多座山主要為西北—東南走向,最高點海拔2 441 m,最低點海拔1 350 m;主要地貌類型為構造剝蝕堆積地貌、溶蝕地貌、構造剝蝕低山丘陵地貌、溶蝕剝夷面;地處亞熱帶半濕潤高原季風氣候區,在低緯度、高海拔地理條件的綜合影響下形成了垂直差異顯著的低緯度高原季風氣候特點,每年5—10月為雨季,陰雨天氣多,期間降雨量占年降雨量的83%,每年11月至次年4月為旱季,期間降雨量占年降雨量的17%;出露地層以沉積巖為主,由老至新依次有元古界昆陽群和震旦系變質巖,古生界的泥盆系碳酸鹽及碎屑巖、石炭系和二疊系碳酸鹽,中生界的三疊系和侏羅系砂巖及頁巖,新生界的第三系和第四系黏土及砂礫石地層,火成巖小面積出露于研究區北側,巖性為玄武巖;大地構造屬亞一級的揚子準地臺,處于昆明—石屏斷塊差異隆起區的云南山字型構造體系前弧通海弧段,與構造體系外側的藏、滇、緬、印尼歹字型構造體系東支中段復合作用,各種應力交替,構造形跡多變,斷裂褶皺發育,地質構造復雜,新構造運動形跡顯著,總體呈斷塊上升型發育。

2 研究方法

2.1 建立遞階層次結構

層次分析法是將決策問題按總目標、各層子目標、評價準則直至具體的備擇方案的順序分解為不同的層次結構,然后用求解判斷矩陣特征向量的辦法,求得每一層次的各元素對上一層次某元素的優先權重,最后再用加權和的方法遞階歸并各備擇方案對總目標的最終權重,此最終權重最大者即為最優方案[1-2]。

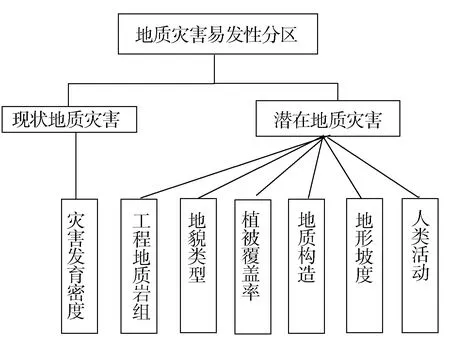

本研究中影響地質災害易發性分區的主要因素有現狀地質災害強度、潛在地質災害強度。要得到最終目標,先要將目標進行分解,再逐層剖析,確定影響目標的因素,并進行層次劃分[3]。根據研究區特點,本研究選擇災害發育密度、工程地質巖組、地貌類型、植被覆蓋率、地質構造、地形坡度、人類活動等7個因素作為易發性分區的影響因子,這些因子對地質災害發育起主導作用,在較大程度上控制了災害的分布、發育特征。建立的層次結構模型見圖1。

圖1 通海縣地質災害易發性分區層次結構模型

2.2 影響因子權值劃分

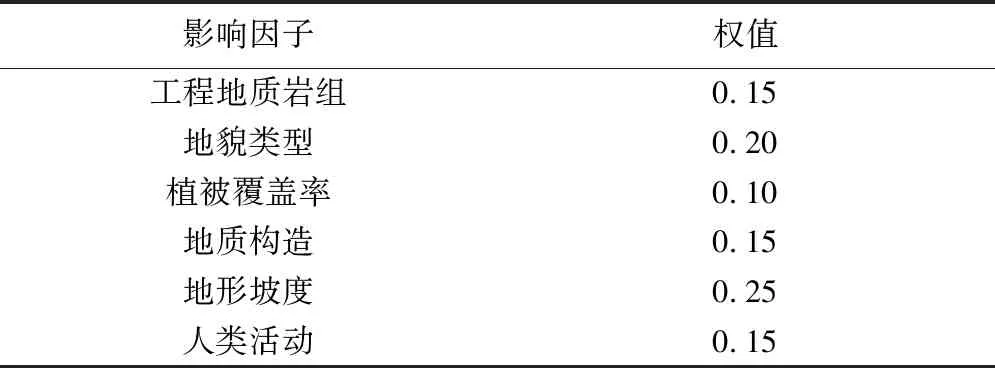

地質災害形成的影響因素眾多,各種影響因素之間不同程度的相互作用、影響和疊加,形成了不同的災害種類、規模及分布[4]。選取的影響因子中,現狀地質災害強度指數的影響因子僅為災害發育密度,因此災害發育密度在現狀地質災害強度指數中的權值為1;潛在地質災害強度指數由多個影響因子構成,因此需要對構成的影響因子進行權值劃分。結合實地調查和專家經驗,對研究區潛在地質災害強度指數的影響因子進行權值劃分,結果見表1。

表1 潛在地質災害影響因子權值

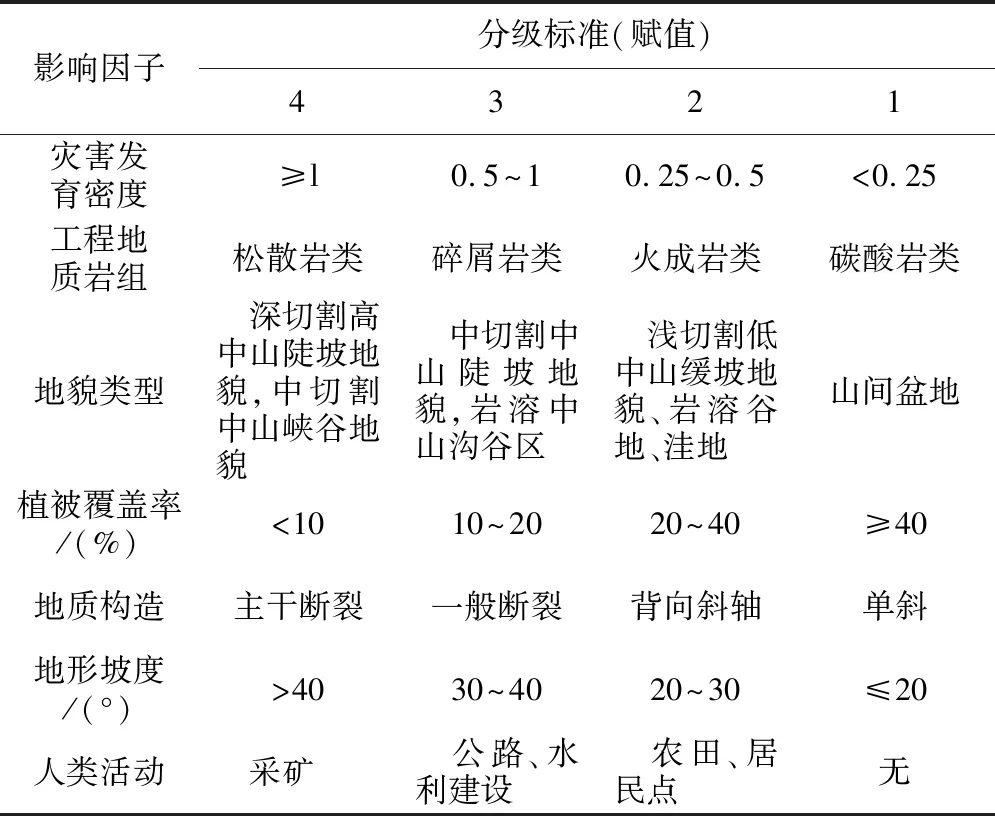

2.3 影響因子量化分級標準

確定了影響因子權值之后,需要對各影響因子進行標準量化,并進行分級賦值[5]。通過制定各影響因子評價標準,綜合打分數值化,進一步劃分各影響因子對地質災害易發程度的影響比例。評價依據相關規范、專家經驗及調查情況綜合確定,研究區地質災害影響因子量化分級標準見表2。

表2 地質災害影響因子量化分級標準

2.4 地質災害易發性分區指標計算

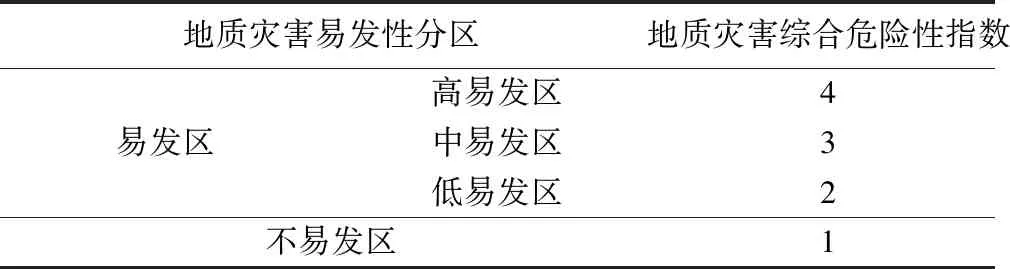

地質災害易發性分區的主要依據是地質災害綜合危險性指數,劃分標準見表3。地質災害綜合危險性指數計算公式為

Z=Zqr1+Zxr2

其中

Zq=∑TiAi

式中:Z為地質災害綜合危險性指數;Zq為潛在地質災害強度指數;r1為潛在地質災害強度權值;Zx為現狀地質災害強度指數;r2為現狀地質災害強度權值;a為歸一化處理后的災害數量密度系數;b為歸一化處理后的災害面積密度系數;c為歸一化處理后的災害體積密度系數;Ti為潛在地質災害影響因子,i=1,2,…,6,分別為工程地質巖組、地貌類型、植被覆蓋率、地質構造、地形坡度、人類活動的表度分值,各影響因子的選取與評判標準依據影響因子量化分級標準確定;Ai為各影

表3 地質災害易發性分區劃分依據

響因子的權值。

地質災害發生后,地質體所積蓄的能量得到釋放,地質體逐步向穩定的方向發展。研究區地質條件脆弱,潛在地質災害隱患點發生地質災害的可能性較大,因此在地質災害易發性分區評價時,設置潛在地質災害強度權值高于現狀地質災害強度權值,兩者分別取值0.6與0.4。

對研究區進行柵格數據處理,將研究區逐層分解成多個單元格,將7個影響因子按其評價標準分別在各單元格中進行綜合打分,并對每個單元格進行數值賦值,得到不同影響因子與地質災害易發程度關系圖。根據地形特點,將研究區劃分為226個單元格[1],每個單元格面積為4 km2(2 km×2 km)。

2.5 地質災害易發性分區

根據各單元格的各個影響因子對地質災害的影響程度,在地質災害易發性分區評價時需評判各影響因子權值。主要分為3個步驟:

(1)對各個影響因子進行分級量化賦值,在劃分出的226個單元格內進行分級量化打分,分級量化標準取值按表2確定,最終得出各個影響因子在研究區內的分級量化圖。

(2)將各單元格內的各個影響因子按現狀地質災害強度指數、潛在地質災害強度指數計算公式按權值進行疊加、歸一化處理,影響因子權值按表1確定,求取評價單元格的潛在地質災害強度指數與現狀地質災害強度指數。

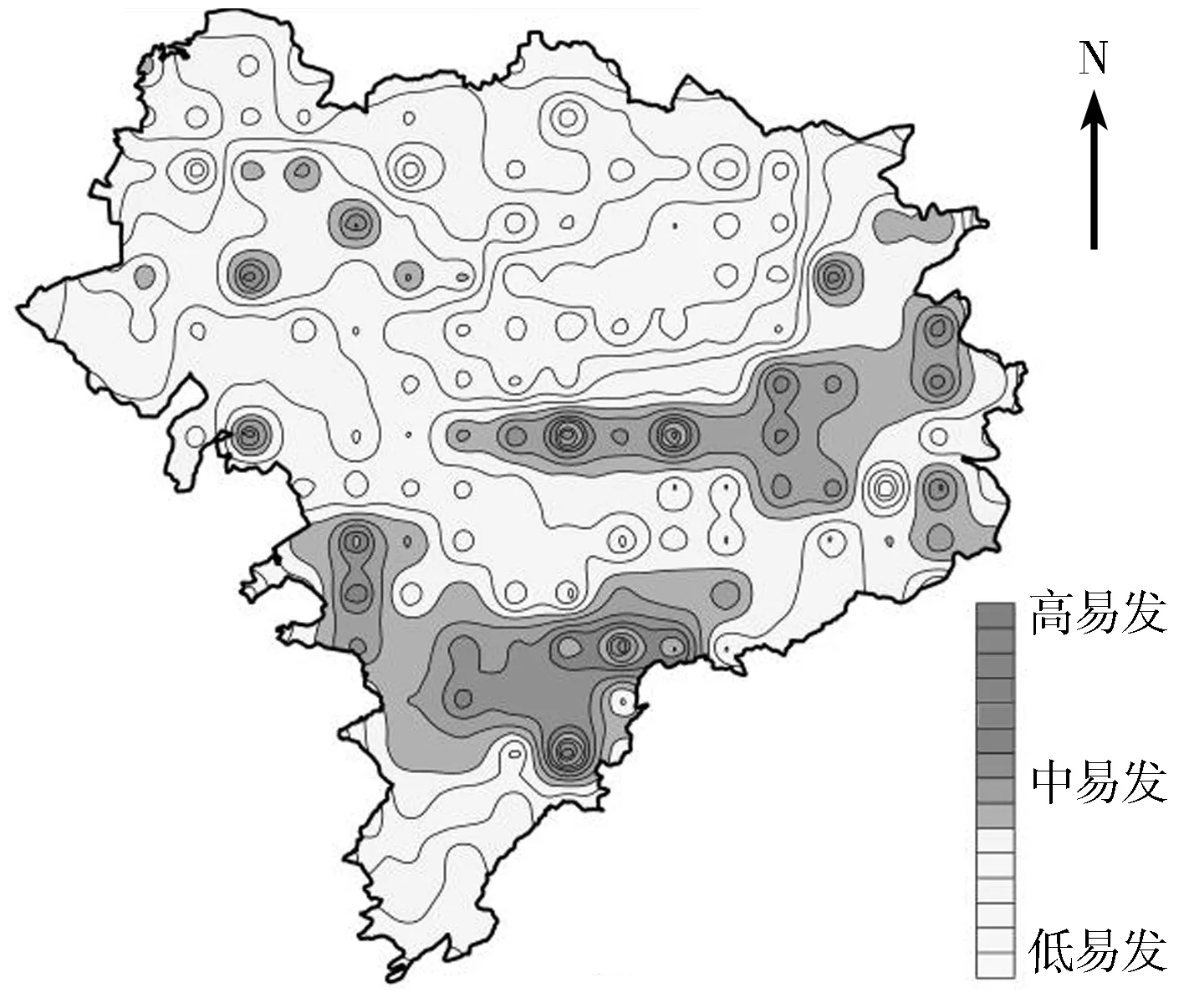

(3)依據地質災害綜合危險性指數的計算方法將數據進行疊加、歸一化處理,合并相同單元格,求得評價單元格的地質災害綜合危險性指數,利用GIS空間分析中的DTM分析功能,進行離散數據網格化處理后生成地質災害綜合危險性指數分區圖(圖2)。

圖2 地質災害綜合危險性指數分區

3 地質災害易發性分區評價

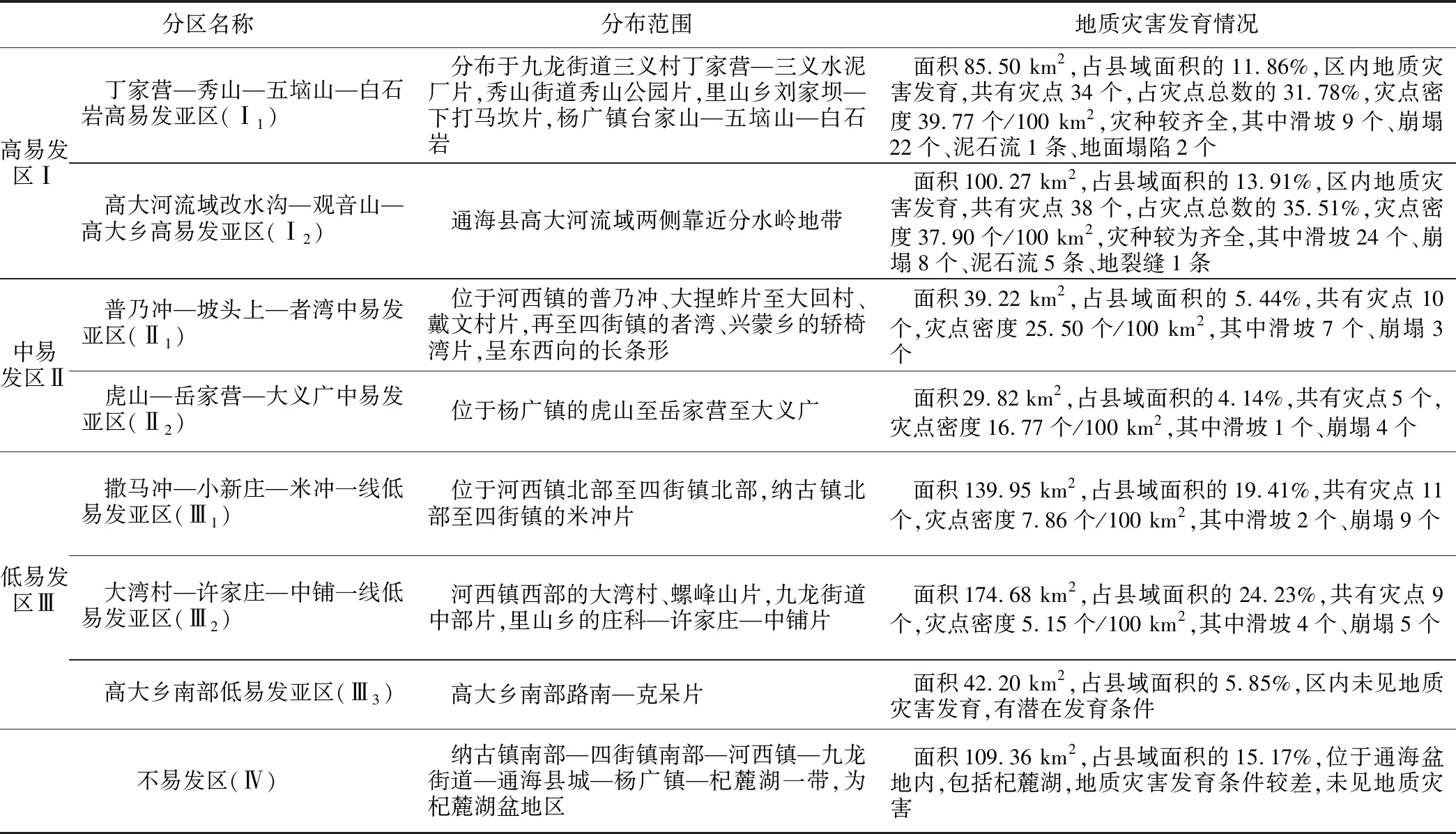

以表3為依據,通過地質災害綜合危險性指數分區圖得到地質災害易發性初步分區圖,再結合實地調查,綜合考慮災點的實際分布范圍、地質構造、地貌、坡度、降雨、水文地質、河流侵蝕、地震、人類活動等控災因素的邊界條件,對劃定結果進行修正,修正后將研究區劃分為2個高易發區、2個中易發區、3個低易發區、1個不易發區,結果見表4。

表4 研究區地質災害易發性分區結果

4 結 語

影響地質災害發育的因素眾多,通過層次分析法對通海縣地質災害進行易發性分區,劃分成果與實際調查情況相符。本研究采用定量與定性相結合的方法,將地質災害易發性分區細化到每個單元格,對各單元格中的影響因子按照制定的評判標準進行評分,減少了主觀原因造成的誤判,因此劃分結果更細致,更具有說服力。實際工作中,采用層次分析法進行地質災害易發性分區具有一定的指導意義,并且影響因子選擇越多,因子權值和評價標準劃分越合理,單元網格劃分越密,地質災害易發性分區結果越準確。