不息的生命

□祝君波

黎魯同志是我的老領導,今年99 歲了,春節前我去給他拜年,意外的是黎老依然行動自如,思維敏捷。墻上掛著他新繪的山水畫,細筆山水那一路,繪得一絲不茍,桌上則放著一疊文稿,包括他新作在內共60篇的一本書稿。房間依然樸素,雖是冬日,也未開空調,他就坐在朝北的書房修改他的稿件。春節他與我們幾位老部下有一次餐敘,席間黎魯很少動筷,他在抓緊時間與我們交流,說他的書稿,談他參加革命的經歷,進城后目睹新的變化與曲折。看得出,他在不停地思考。春節以后,他讓人把這些書稿中他認為比較滿意的《思而不學散記》帶給我,在電話中問我能不能看一看,征求意見,更希望幫他擴大些影響。這不為別的,只是出于“該擔當”。

作為黎魯同志的后輩、下級,能為他的書推薦為文當然是莫大的榮幸。

黎魯同志于1938 年參加革命,正宗的“三八式”老八路。記得80年代某年國慶節,碰巧我們兩人在康平路83號值班,就有了一次神侃,問起他的革命經歷,他跟我談了很久。他是1938年在上海入黨的,以后擔任過大夏大學地下黨的支部書記,經歷過腥風血雨的斗爭。1942 年到了江北抗日根據地從事部隊的文教工作,當過教員、宣傳干部,我看過他刻的紅色木刻畫、編輯的報刊,粗糙但很有生活氣息。

許多參加革命的人是“逼上梁山”,家里窮得揭不開鍋,或遭受什么迫害與不幸。而黎魯是另一種情況,家境良好,有錢供他讀上海美專、大學,原本可以畢業求職,過順順當當的人生。但黎魯是讀書人,看了進步書刊走上了要推翻國民黨統治的道路,并且不惜拋頭顱灑熱血。他屬革命部隊中的知識階層。這部分人不是沒吃沒喝來革命的,他是讀了書知道了蘇聯,知道了馬克思,知道還有更美好的社會,于是就懷著理想來革命了。因此,黎魯同志以及很多類似黎魯的老同志有一個特點,愛思考,今天,對革命中的曲折更敏感。他們忠于黨,但絕不會愚忠,他們總是要想問題,要上下求索。當年,他坦誠地告訴我,從地下黨到了根據地以后,對部隊的一些現象不習慣。在他原來的腦海中,根據地是無限美好的。這與我讀到一些知識型干部到延安時的有些不適應是差不多的。大約十年前,我讀他的《穿越南北中》一書,內有一部分“車輪上的思考”,寫他80年代單騎行萬里,騎自行車游歷祖國山山水水途中的思考,涉及政治、經濟、社會和文化的方方面面,讀了知道他退休以后的心一直不平靜。這正是由于遇上了風雷激蕩的大時代,親身經歷于斗爭的漩渦,這也是他們這一代人的幸運。

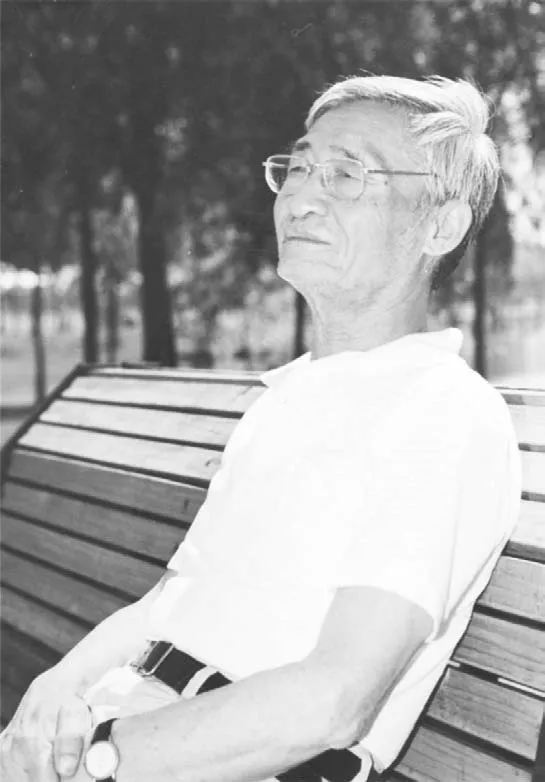

黎魯

黎魯博覽群書,記憶超凡,古今中外,無不通曉。我任他秘書的幾年,深知這一點。這次讀他的這本新書稿內的《思而不學散記》,從中可見他在結合自己所經歷的革命生涯,認真地讀書,尤其重讀了馬克思、恩格斯、列寧的很多著作,甚至上溯黑格爾、費爾巴哈。文章的字里行間,呈現出他對革命的忠誠,對歷史的深刻反思。他的態度極為嚴肅、極為虔誠。他是革命功臣、是勝利者,而勝利者是不受譴責的。也就是沒有人要求他這么做,而他自己在求索,在尋找很多問題的答案,試圖理出一個頭緒。黎魯同志是一個堅定的革命者,他對自己經歷的事業從不動搖,但我又佩服他思考得很深入、很嚴肅。一個應該安享晚年的人在思考一些沉重的話題,是多么的難能可貴。認真地說,一個民族停止了思考,就會陷入僵化,就會停止自己前進的步伐。我也是深信這一點。

從這次出版的《走出碎片化》,看出他找出了自己深思后的答案。就是全面地、歷史地分析問題,而不是碎片化。從而才得以對中國的近代歷史有一個重要的認識。我只是重點讀了其中主要的《思而不學散記十二篇》這篇長文,才知道他的思考以大量閱讀為基礎,有思考的高度、明晰的選擇和結論。涉及的專題極為廣泛。如對世界的哲學認識、從資本運作到商品交換、中國革命、建設與革命、戰爭與和平、全球化等等,行文天馬行空,旁征博引,充滿了激情和氣勢,也跳出了我們常見的那些理論文章。“學而不思則罔,思而不學則殆”,黎魯同志以及他的這本書,為我們樹立了思學統一的光彩樣板。最近,他告知我,已把交給我看的一整篇《思而不學散記》分成十二篇文章,于今年六月上旬起,在“新浪博客”陸續發表。他這些發自內心的“思”而又關乎世界、國家、人生的見解,使我閱后感嘆再三。這也啟發我們:人的軀體會老去,而精神可以不朽。

全書60 篇文章,有好多是為別人寫的序言,有藝術評論,有發言稿和通信,文體并不統一,但它確是一位老革命的繁雜而又和諧的內心記錄,折射出時代發展的某些過程。希望有幸見到的讀者認真地讀一讀。

時光在流淌,革命的一代將離我們遠去。記得黎魯同志到上海書畫出版社(朵云軒)任總編輯時才50多歲,年富力強,精力充沛,為撥亂反正、改革開放而奮斗。如今他也年屆百歲了。黎魯同志這樣的高齡依然勤于學、敏于思,并且親筆寫下這么多的新文章,一如他在位時大多親自動手寫文章、不勞秘書的風范。這些文字和他的風格是寶貴的財富,值得后人珍視。