林曉英談歌劇《白蛇傳》

文:方 博

采訪時間/地點:2019年1月19日,美國波士頓

受訪者:林曉英(Cerise Lim Jacobs),歌劇作家,歌劇《白蛇傳》發起人兼劇作家,白蛇項目公司(White Snake Projects)執行制作人

采訪者/翻譯:方博,香港中文大學音樂系民族音樂學博士候選人,《歌劇》雜志特約撰稿人

歌劇創作及演出背景:歌劇《白蛇傳》(Madame White Snake)由波士頓歌劇院和北京國際音樂節聯合制作,2010年2月在波士頓卡特拉莊嚴劇院(Cutler Majestic Theater)全球首演,同年10月在北京國際音樂節期間舉行亞洲首演。該作品由歌劇作家林曉英發起創作,并由她本人根據中國歷史上的經典傳奇故事《白蛇傳》改編而成。美籍華裔作曲家周龍譜曲,并因此作獲得2011年普利策音樂獎。這是華人作曲家首次獲得該項國際殊榮。林曉英于2016年制作了該劇新的版本,并成為“烏洛波洛斯三部曲”(Ouroboros Trilogy)的其中一部(編者注:烏洛波洛斯是一個古老的符號,代表著一條蛇或龍咬著自己的尾巴,象征著宇宙的統一和永遠)。該作品于2019年3月8日-9日在香港藝術節再次上演。

方博(以下簡稱方):請談談《白蛇傳》這部歌劇的創作緣起和委約經歷。

林曉英(以下簡稱林):我之前的職業是律師。而在我成為律師之前,我還曾經是一名作家。當我從法律行業退休之后,我希望可以做一些將我的身心、時間和資源都投入其中的事情。有一年(2005年)我的丈夫查爾斯將要迎來他重要的生日(75歲生日)。他不是一個物質的人,然而他熱愛歌劇,于是我想到,可以為他委約一部聲樂套曲作為禮物。然而萌生此念許久之后,我和創作聲樂套曲的團隊成員一直沒有想好一個特別的主題。有一天早晨,《白蛇傳》的故事突然出現在我的腦海里。

我出生并成長于新加坡,粵劇改編版本的《白蛇傳》是我們成長年代常常觀看的戲曲,因此我從小就非常熟悉這個故事。我在《白蛇傳》故事的啟發下,寫了第一稿劇本。完成后我便拿給我的丈夫看,告訴他這就是他的生日禮物。其后,經過反復的修改完善,這個受中國民間愛情傳說啟發而創作出的聲樂套曲,一步步發展成了歌劇腳本。在查爾斯的建議下,我們將它拿給許多在美國活躍的作曲家看,其中有西方作曲家,也有美籍華人作曲家,而周龍就是其中一位。當周龍對我說,他(從劇本的文字中)聽到了它的音樂。我當下就感覺到,周龍就是最合適的作曲家人選。

此后,當北京國際音樂節聽聞我們將要創作歌劇版本的《白蛇傳》,他們立刻和我取得聯系,并表示他們希望聯合委約和制作這部作品。于是,波士頓歌劇院和北京國際音樂節展開了合作。歌劇2010年初(2月)在波士頓世界首演,同年10月在北京音樂節又進行了亞洲首演。很遺憾我的丈夫沒能看到北京的演出,他在北京演出的前兩天病逝了。次年,我們得知作曲家周龍憑借歌劇《白蛇傳》這部作品獲得了普利策的最佳音樂獎。在此之后,我本人同樣獲得了歌劇界的認可,并正式開啟了我的歌劇創作生涯。

方:您是怎樣創作《白蛇傳》這部作品的?另外,作為一位女性歌劇作家,您的性別對創作《白蛇傳》中的人物形象,是否會有著特殊的影響?換言之,您對劇中人物形象的創作,與男性藝術家筆下的人物形象,有沒有明顯的區別?

下:《白蛇傳》劇照

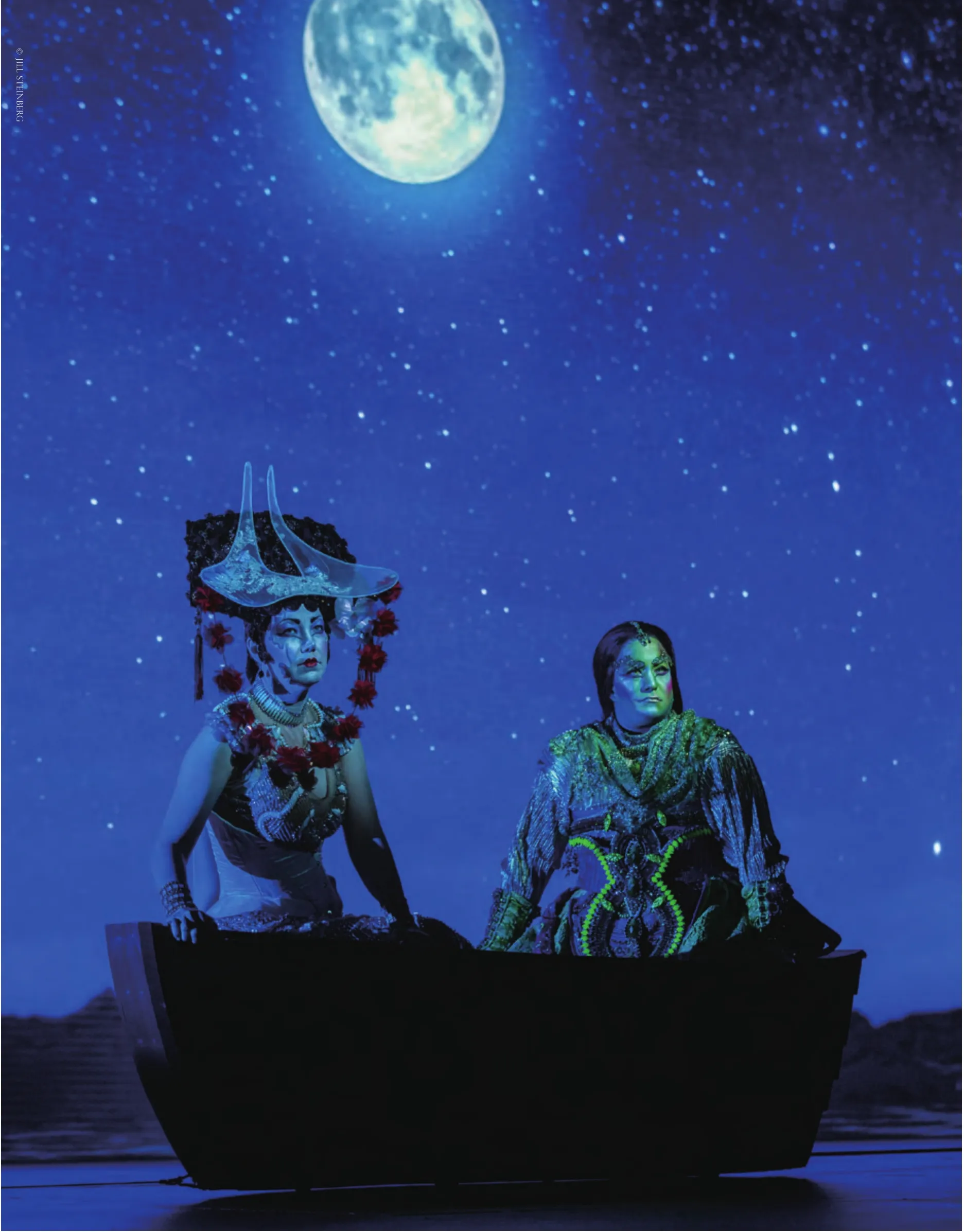

上:《白蛇傳》中的白蛇與小青

林:我在創作《白蛇傳》之前,做了大量的文案工作和歷史研究。我記得在我的童年看過一部電影版本的《白蛇傳》(1962年邵氏兄弟公司制作的黃梅調版電影《白蛇傳》),我特別喜愛電影中的白蛇扮演者——著名香港女演員林黛。我那時反復觀看,非常喜愛這部電影。因此,我在創作之初的研究過程中,找到了這部電影的DVD并重新觀看。當時的我非常驚愕于自己孩童時代為何會喜歡這個電影。我并不是說演員的表演方式不對,也不是在說電影的藝術水準不高,我是指劇中角色的人物性格塑造。電影中的白蛇和青蛇都那樣無助,她們被浪漫化處理成了脆弱而無助的對象,無法掌握也無心尋找自己的命運,也不曾與霸權勢力對抗。她們如同木偶,屈服于社會中有頭有臉的人物,比如許仙。我無法理解自己當初為何會認為這是世界上最好的電影。這部電影高度浪漫化、也刻板化地塑造了固化的傳統中國女性形象,因此我決定自己絕不能復刻這樣的人物形象。

隨著對作品歷史研究的深入,我發現早期人們對白蛇的塑造和認知都是“一個美麗的妖精”。而伴隨著歷史發展的腳步,《白蛇傳》的故事越來越受歡迎,故事發生地杭州的老百姓尤其熱愛,所以改編創作的版本會更浪漫化地處理這個角色——白蛇從邪惡的妖精演變成受害者的形象。直到如今,我們才完全改觀了對白蛇的印象。封建社會的傳統觀念中,女性被分為兩類,天使(賢良淑德的女子)或者淫婦(壞女人),而白蛇就是從邪惡的壞女人逐漸變成了善良的形象。現在,白蛇成了無助的弱者,卻被法海刻意妖魔化,但她實際上是一個天使般的受害者。我覺得電影在這樣的意識下塑造出的白蛇很瘋狂。而我希望塑造一個完整的女性人格,她有著邪惡的、妖魔化的一面——其實我們普通人也一樣有這一面;同時她也有著關愛和憐憫之心,追求刻骨銘心的愛情,并勇敢地做自己,發掘個人的所有潛能。

我很開心自己能用西方歌劇的形式創作了不一樣的白蛇。我對于歌劇世界里,一群男性藝術家們塑造的瘋女人形象非常厭倦。她們大多要么瘋狂、要么邪惡,而她們最后的下場或者被殺害,或者自殺,結局都是死亡——她們從未被賦予完整的人格;她們一方面能有力量,但同時也可以很脆弱,或者陰險惡毒,這才是真實的人類心理。近年來,美國的歌劇常常會探索女性的心理,這些作品中有一大堆各類型女性的形象,而她們大多數的形象仍然是男性藝術家塑造出來的那種瘋癲的樣子。

方:您的成長過程、歷史和文化背景是怎么樣的?您是如何塑造白蛇這樣一個追尋自我價值的女性形象的?她與傳統版本的《白蛇傳》中塑造的性格如此不同,您是否覺得自己和您塑造的白蛇形象有所關聯?

林:我在新加坡的童年時光,家里沒有電視,那時候我們會去看“街戲”(編者注:Wayang,“哇央”,原為馬來語,廣義指戲劇表演,狹義為街戲,指通常在露天舞臺表演的傳統戲劇)。當時有很多巡演的劇團和各種戲曲表演。當電視最初進入市場,我的父母并沒有能力購買,但是我的祖父母家里有一臺黑白電視。每個周末我都會去他們家拜訪,一家人圍坐在電視機前。周末的下午,電視臺總會播放粵劇節目。20世紀六七十年代電視臺的節目內容非常有限,所以它們就一直重復播放相同的節目。

右頁:《白蛇傳》中的法海

我的家族祖上是華人移民,我們在文化生活上還是保留了中國的大部分習俗,慶祝各類中國的節日。而我的家族很早就移居東南亞,我的祖母來自印度尼西亞,吸收了很多馬來西亞的習俗,在印尼當地(這種跨文化融合)又形成了獨立的文化傳統,被稱為峇峇娘惹(Peranakan),因此我們也同樣會慶祝其他民族的節日,比如印度和穆斯林的節日。這便是我個人成長的家族和社會環境,所以從文化上來說我們家是非常多元的。而我的文化背景也很多元,最初我在中文學校學習,但是我的父親后來將我送到了美國人創辦的浸信會基督教學校就讀,因此我們學習和閱讀的所有內容都是用英文。但是新加坡的法律要求我們另外學習兩門語言,所以我選擇了中文(普通話)和馬來語。然而,學校和家庭是完全兩回事。我們家人在一起就說粵語,看粵語的電視節目。所以在我閱讀英文翻譯版本的《白蛇傳》之前,我最初先接觸的是電影和粵劇的版本。

我覺得自己的身份和白蛇完全一樣,這也是為何我的歌劇制作公司取名為“白蛇項目”(White Snake Projects)。我認為白蛇是一個徹徹底底的外來者,就如同我自己的一生。作為一個外來者(局外人)、一名女性、一個黃皮膚的少數民族、一個外來移民,在沒有文化根源的新環境里,始終要為自己有一席立身之地而拼搏。因此,我創作的白蛇有她善良和邪惡的兩面——既有強大的法力,又是個脆弱的異類,“它”一直渴望轉化成人,然而“她”終未真正成人,這是她命里的悲劇。

方:歌劇《白蛇傳》中青蛇雖然是配角,但是她的角色同樣與眾不同。與絕大多數中國地方戲曲版本《白蛇傳》中的青蛇身份有很大的不同,您塑造的小青是由前世愛戀白蛇的男性轉化為今生伴其左右的姐妹。這個角色在性別建構上接近川劇版本《白蛇傳》中的青蛇角色,在男性和女性(或者雄性和雌性)之間轉換。您是如何理解和建構劇中青蛇跨性別的角色,以及為何選擇由男性女高音來飾演青蛇?

《白蛇傳》劇照

林:陳怡(作曲家,周龍的夫人)告訴我,川劇《白蛇傳》的序言中提及關于青蛇前世是男性的故事。當她告訴我的那一刻,我就覺得我的青蛇也要借鑒這個男女同體的設定。我想起古希臘神話中關于泰瑞西亞斯(Tiresias)的故事。他是唯一一位同時體驗過身為男性和女性的人物(他受到蛇的詛咒,從男性變成女性,最后又變回男性)。當我聽到陳怡對川劇中青蛇身份的描述,我就決定采用這個故事人物的藍本。我保留了青蛇從男性轉變成女性的設定,隨后又改編了故事細節。

此時我就開始思考,要去哪里尋找這樣一位歌劇演員,同時具有男性和女性的聲音。在我愛上邁克爾·馬尼亞奇(Michael Maniaci,男性女高音,歌劇《白蛇傳》中青蛇的扮演者)的聲音之前,我就聽聞其名。他的聲音太優美了,有著超凡脫俗的氣質。他的音色并不是女高音,也不是男高音或者假聲男高音。①歌劇作曲家周龍在青蛇的選角過程中曾考慮過用中國戲曲男旦來扮演該角,也前往北京進行選角。由于作品旋律中的高音音區超出戲曲男旦的音域,男旦演員的試唱并不能實現作曲家對角色的音高設定,因此周龍放棄了這一構想。

方:馬尼亞奇所飾演青蛇的聲音,同時也對整部作品中的戲劇情節建構起了重要作用,讓劇情中的變化發展可以被直觀地看見,并增加了跨性別角色的戲劇張力。

林:青蛇對白蛇無條件、無索求的愛戀,同時也為故事情節增添了另一層戲劇性。突然之間,他生命中第一次感受到了愛的滋味,他一生都想要體會愛的感受,而那卻并不是他宿命中的愛情。這讓他,或者說她,成了真正悲劇性的人物。

方:關于這部由您最初發起、經多方聯合委約和制作的歌劇作品,最初是如何籌資的?

林:波士頓歌劇院有自己獨立的籌資系統。我的丈夫是一位非常有社會關懷的紳士。我們成立了查爾斯和希瑞斯慈善基金會,致力于推廣人權平等和社會公正。我們都認為音樂、教育和法律是最能促進人權平等和社會公正的途徑。因此我們的基金會支持教育、法律和藝術領域的許多相關活動,促進來自不同社會背景的人們更好地理解文化(差異和交融)。《白蛇傳》的故事主題設定也非常符合基金會的價值和目標,因此我們也籌集了啟動資金。

近期我本人和我們的基金會與美國歌劇協會達成合作關系。我設立了一個IDEA歌劇項目基金[Inclusion(包容),Diversity(多樣性),Equity(平等)and Access(可接近)]。我們近期將會資助兩組少數族裔的作曲家/劇作家團隊,宣傳和推廣他們的作品在美國主流歌劇院登上舞臺。

后記:歷史資料顯示,為了歌劇《白蛇傳》的制作上演,查爾斯和林曉英夫婦私人贊助了25萬美元,波士頓歌劇院和查爾斯夫婦又通過基金會和眾多渠道,一共為2010年該劇的制作和世界首演募集了150萬美元經費。林曉英和她的歌劇制作公司如今正在制作一系列新作。2019年秋天將要首演的歌劇“I Am A Dreamer Who No Longer Dreams”是林曉英和墨西哥作曲家豪爾赫·索薩(Jorge Sosa)合作的作品,講述的是美國總統特朗普上臺后簽署的移民法案造成兩個移民家庭命運轉變的故事。此外,二人還合作了一部源于中國四大名著之一《西游記》的歌劇作品“Monkey, A Kung Fu Puppet Parable”,預計于2020年或2021年首演。她希望以歌劇為媒介,擴大中國文化在海外社會的傳播和認知,并以藝術家的身份發聲以及促進不同文化之間的交流和理解。