路基施工中巖溶土洞塌陷的原因分析與防治

蔡全輝

(中國市政工程西北設計研究院有限公司,甘肅 蘭州 730000)

0 引言

巖溶土洞是巖溶地區特有的不良地質之一。近年來,隨著道路建設規模的不斷擴大,道路密度的不斷增大,巖溶土洞塌陷造成的路基施工安全事故越來越多,其危害性也越來越大。

巖溶土洞塌陷的危害性主要體現在兩個方面。一是其具有隱蔽性,巖溶土洞常隱藏于可溶巖上覆蓋土體中,其體積一般較小,常規的地質勘察工作一般不易發現。二是其具有突發性,由巖溶土洞引起的地表塌陷,其過程往往很短,甚至在幾分鐘之內發生,施工機械和人員很難撤離。巖溶土洞塌陷的這種隱蔽性和突發性往往產生極大的危害,也使其成為道路路基施工中最不想遇到的不良地質之一。而如何有效的減少或避免巖溶土洞塌陷已成為巖溶地區路基施工的重點和難點之一。

本文以銅仁市松桃至玉屏城際快速道路K83-K84段巖溶土洞塌陷為例,介紹了巖溶土洞塌陷形成的條件和塌陷的原因,分析了路基施工對土洞塌陷的影響,提出了路基施工中土洞塌陷的治理與防治措施。

1 巖溶土洞的形成條件和塌陷原因分析

要防治路基施工中的巖溶土洞塌陷,首先要了解巖溶土洞形成的條件和引起其塌陷的原因。

1.1 巖溶土洞形成的條件

目前,國內外對巖溶土洞塌陷的成因機制提出了較多的理論和觀點。主要的成因機制有“潛蝕論”、“真空吸蝕論”、“機械貫穿致塌機制”、“共振論”、“脹縮-崩解效應”等,也有觀點認為巖溶土洞塌陷是多機制疊加的結果。盡管對巖溶土洞塌陷的成因目前還未形成統一,但對巖溶土洞塌陷形成的基本條件達成了共識。

巖溶土洞塌陷形成的基本條件有三條[1]。第一,有可溶鹽巖分布,且可溶巖中有溶蝕的相互連通的空洞(溶洞、溶隙等),可溶巖中相互連通的空洞為土體的塌落提供了空間,也為水帶走土顆粒提供了通道;第二,有覆蓋土層,覆蓋土層是土洞存在的基礎,土洞一般形成于覆蓋土層和巖石的分界面上或覆蓋土層中裂隙較為發育的地方;第三,有產生塌陷的作用力(包括自然產生和人工施加),可溶巖上覆蓋層土體是經過長時間的沉積和固結而成的,經歷了長期的地質作用,巖溶的通道大多處于堵塞狀態,巖溶作用與覆蓋層土體之間處于一種平衡狀態。在無外界因素影響的情況下,土洞塌陷在極為短暫的工程壽命期內(與地質歷史比)很難發生。而在外界因素的作用下,土洞塌陷可能在幾分鐘或十幾分鐘內發生。因此,外界產生的作用力是巖溶土洞塌陷的重要因素,也是路基施工中重點關注的對象。

1.2 巖溶土洞塌陷的原因

導致巖溶土洞塌陷的原因(作用力)有很多,如地表水的侵蝕、地下水的潛蝕、施工機械的震動、地震等。有學者將其歸納為三個方面[2],分別為地下水作用、外加荷載和土洞頂板抗力降低。

地下水作用包括垂直滲流、水平滲流和地下水位頻繁波動。其中地下水位的頻繁波動為土洞的形成和發展提供了動力條件,最終可能觸發塌陷。

外加荷載包括動荷載和靜荷載兩類。動荷載指各類振動荷載,有地震荷載、車輛荷載、施工機械震動荷載等。靜荷載包括堆載、地表積水、靜止的車輛等。

土洞頂板抗力降低可分為土洞頂板土體強度降低、頂板厚度變薄及土體結構破壞等。導致頂板土體強度降低的原因有地表水下滲、污水中有害物質的侵蝕等。導致土體結構破壞的原因有動物的洞穴、植物根系造成的孔洞、鉆孔造成的空洞等。

1.3 路基施工對巖溶土洞塌陷的影響

根據巖溶土洞塌陷的原因,路基施工對巖溶土洞塌陷的影響可以分為以下三個方面。

(1)路基施工會影響地下水的水位

路基施工中由于開挖、回填等改變地表水的流向和匯集區域,從而造成施工區域內地下水補給的變化,在地表水匯集區域內垂直滲流作用增大,促進土洞的擴張。路基施工中采取的抽水、排水等措施,會造成區域內地下水水位短期內快速下降,使土洞內的塌落物被帶走,使原來充滿水的土洞變成干洞,從而由于失去水浮力使土洞內原本平衡的拱效應失效,觸發土洞塌陷。

(2)路基施工會產生外加荷載

路基施工中對土洞可能會產生的外加荷載如下:

a.沖擊碾壓、振動碾壓、強夯等產生振動荷載;

b.運土車、挖掘機等施工機械行走產生的震動荷載;

c.巖石爆破產生的震動荷載;

d.材料、預制構件、施工機械、臨時棄土等產生的靜載。

(3)路基施工對土洞頂板抗力的影響

a.路基施工中由于開挖、回填等改變地表水的流向和匯集區域,從而造成施工區域地表水匯集區域內侵蝕作用增大,使土洞頂板土體強度降低,減小了頂板的抗力;

b.路基開挖使土洞頂板厚度變薄,抗力降低;

c.路基施工鉆孔使土洞結構破壞,土洞頂板抗力降低。

2 路基施工中巖溶土洞塌陷的工程案例分析

銅仁市松桃至玉屏城際快速路K83-K84段路基在施工過程中于2017年7月和2018年6月發生兩次路基塌陷,見圖1。第一次塌陷未造成車輛與人員傷亡,第二次塌陷導致一輛水泥罐車側翻,駕駛員輕傷。

圖1 路基塌陷現場照片

通過對兩處路基塌陷開挖后發現,塌陷處下方土體中明顯有土洞存在的跡象,開挖后的情況見圖2。

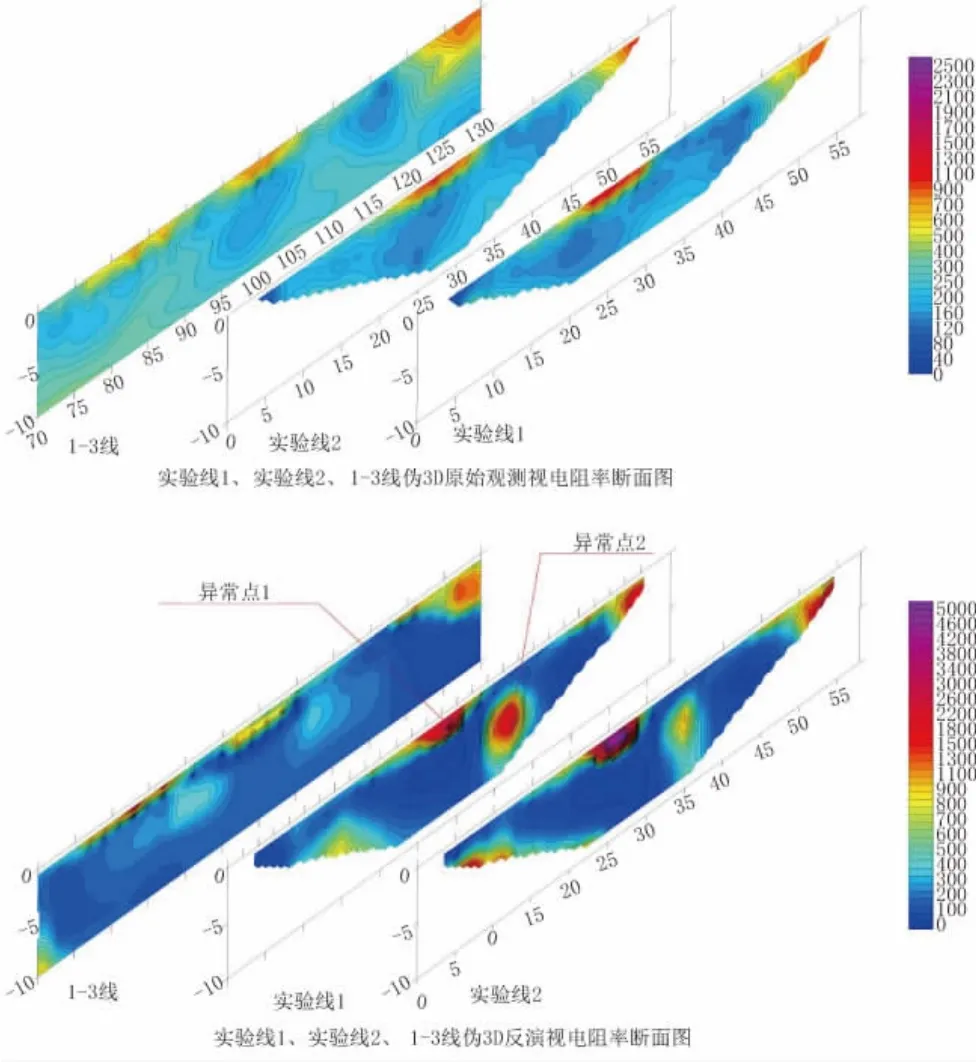

經過初步判斷,兩處路基塌陷可能為巖溶土洞塌陷。為驗證初步判斷結果和避免此段路基再發生塌陷造成事故,對與兩處塌陷處工程地質情況相似的K83-K84段路基進行了物探。巖溶土洞常用的物探方法有三種,包括探地雷達、高密度電阻率法和淺層地震反射法。此次物探采用了高密度電阻率法,電極的布置間隔為5 m×5 m。通過對原始觀測視電阻率斷面的反演視電阻率斷面分析,本段內共發現9處疑似土洞。部分疑似土洞點的高密度電阻率法觀測結果見圖3。

圖3 高密度電阻率法觀測結果

為了驗證高密度電阻率法的探測結果和更好分析土洞塌陷的原因,對9處疑似土洞進行了鉆孔取樣。通過鉆孔取樣其中有5處確認有土洞存在,有1處有軟塑狀紅黏土存在,其他3處未發現。

通過分析物探報告和鉆孔取樣報告,結合現場調查,本工程K83-K84段路基巖溶土洞塌陷的原因主要有三點。第一、本路段地層巖性有利于巖溶土洞的形成和發育。地層構成上層為殘坡積層(Qel+dl)紅黏土,下伏基巖為寒武系中統敖溪組(∈2a)泥質灰巖。紅黏土呈網狀結構,網狀裂隙發育。泥質灰巖中有溶隙發育。紅黏土覆蓋層和灰巖溶隙為土洞的形成和發育創造了條件。第二點,雨季大量降水加速了巖溶土洞的擴張。第三點,路基施工產生的作用力觸發了土洞的塌陷。主要作用力包括:

(1)開挖造成土洞頂板變薄,是土洞頂板抗力降低;

(2)路基紅黏土換填時振動碾壓施加的振動荷載;

(3)施工車輛運行時施加的動荷載;

(4)路基開挖后未及時做好臨時排水,由于路基較寬(60 m),造成大量地表水匯集,地表水的垂直滲流降低了土洞頂板土體的強度,使頂板抗力降低。

由本工程中巖溶土洞塌陷的原因分析可知,要防治路基施工造成巖溶土洞塌陷,控制路基施工產生的觸發土洞塌陷的作用力是關鍵。

3 路基施工中巖溶土洞塌陷的預防與治理

3.1 巖溶土洞塌陷的預防

路基工程作為一個線性工程,其長度一般達十幾公里或幾十公里,甚至幾百公里,在路基施工中對巖溶土洞塌陷進行全段落防治既不符合工程實際,也不經濟。因此,建議對巖溶地區路基施工中土洞塌陷的防治采用分段落分措施的方法,具體方法如下。

(1)根據地勘資料和現場調查,分析道路沿線符合巖溶土洞塌陷形成條件的段落。

(2)將符合巖溶土洞塌陷形成條件的段落劃分為重點防治段落和一般段落。重點防治段落根據巖溶土洞塌陷的分布規律和現場調查結果確定。每個地區巖溶土洞塌陷的分布規律不盡一致,但根據對貴州、徐州、桂林、郴州、重慶市銅鑼山區等省市地區巖溶土洞塌陷分布規律的分析可得出以下幾條共性規律[1,3-6]:

a.分布密度隨下伏可溶鹽巖巖溶發育程度的強弱而增減;

b.塌陷多沿構造斷裂帶分布;

c.塌陷多分布于峰叢洼地、谷地等地勢低洼、地表水淺或集中徑流帶地段;

d.塌陷多分布于覆蓋土層較薄弱的地段,多發于土層厚度小于15 m的地段(土層厚度指開挖或換填后的厚度)。

除滿足以上規律的段落外,再加上道路沿線已發生過土洞塌陷的段落構成重點防治段落。

(3)對重點防治段落,建議采用高密度電阻率法、地質雷達、淺層地震反射法等物探方法探明土洞,并進行治理。

(4)對一般段落,路基施工時要注意以下事項:

a.避免將辦公區、預制場、拌合站、堆料場等場站設置在此段落上。

b.避免在此段落內設置抽水井、取水井等降排水井點。

c.在此段落上進行沖擊碾壓、振動碾壓、強夯等作業時,禁止工程車輛和無關人員在影響區域內行走或停留。

d.在相鄰段落進行爆破施工時,禁止在此段落內進行施工或停留。爆破后對此段落進行檢查后方可進行施工。

e.禁止將此段落作為臨時保通道路使用。f.禁止社會車輛和閑雜人等在此段落停留。g.對開挖后路基范圍內要做好臨時排水,避免積水。

h.注意其他可能觸發土洞塌陷的因素。

3.2 巖溶土洞塌陷的治理

目前,國內對巖溶土洞塌陷的治理措施主要為灌漿和開挖兩類。

對于埋置深度較大的土洞,采用鉆孔壓漿的方法。通過直接向土洞及其下的擾動土洞中灌注水泥砂漿,使水泥砂漿填充土洞中的空洞,并形成水泥結石,防治土洞的進一步擴張和塌陷。

對于埋置深度較淺的土洞和已經發生塌陷的土洞,采用開挖回填的方法。此方法主要分為三個步驟,首先將土洞或塌陷處的土體挖除,清理出基巖面;然后,根據溶隙或溶槽的大小設置反濾層,即回填粒徑合適的塊石或片石;最后,在反濾層的頂部和四周設置土工布,防治土體流失。

4 結 語

巖溶土洞的存在對路基施工帶來了安全隱患,而路基施工加速了土洞的擴張和塌陷。路基施工中的巖溶土洞塌陷的防治須分段落分措施進行。段落的劃分根據巖溶土洞塌陷形成的原因、分布的規律及有無塌陷歷史確定。不同段落采取不同的預防措施,避免或盡可能減少巖溶土洞塌陷對路基施工造成的安全風險,確保路基施工的質量和安全。