羅振玉等人早期甲骨文研究學術史新探

任 光 宇

(國際版權交易中心,北京 100007)

甲骨學在中國的萌芽和建立興起,應從劉鶚、孫詒讓、羅振玉和王國維為主的中國學人算起,至今已近120年。這段歷史在中國學術史上成就輝煌,但其實際過程堪稱篳路藍縷,艱苦卓絕。由于它完成于中國傳統學術向現代科學脫胎換骨的轉型之中,故其中既包含了大量可歌可泣的人物和事跡,也難免遺留著不少歷史疑案和學術誤說。在急需重建民族文化自信的今天,對涉及中華文化根基之一的甲骨文早期研究學術史的清理和更正,不但能夠進一步還原歷史真相、公平評價前人的學術得失功過,還可為今日和未來的中國學術研究提供借鑒和指導。

在本人先前的研究中,已運用較為嚴謹的“預設前提條件”的論證方法,提出了百年甲骨文發現之爭中只有“王懿榮—劉鶚聯合發現說”既符合現代學術規范又合情合理;提出了甲骨文發現過程新表述并建議“吃藥發現說”不宜入正史;認為1904年《時報》上的劉鶚《鐵云藏龜》公告具有重大歷史意義,《鐵云藏龜·自序》應確立為最早正確鑒定和考釋甲骨文的學術論文;考辨了羅振玉“慫恿—墨拓—編輯《鐵云藏龜》說”和“1901年初見甲骨說”皆難以成立;最后提出了對甲骨學史階段劃分的新建議[1]。在本文中,筆者將聚焦有關孫詒讓、羅振玉和王國維的甲骨文早期研究學術史,繼續探尋孫詒讓及《契文舉例》的相關情況,嘗試以新創計算方法應用于劉鶚、孫詒讓、羅振玉的考釋成果對比,考辨羅振玉研究甲骨文緣起真相,并論述日本學者的早期促進作用和羅振玉、王國維以“兩劍封喉”確立“二騎絕塵”的過程,以及羅振玉主要的歷史性功績。

一、孫詒讓及《契文舉例》成書背景

1903年末出版《鐵云藏龜》對甲骨文進行鑒定和初步考釋之后,劉鶚(1857—1909)自己并沒有再接再厲,羅振玉(1866—1940)也沒能給予及時的學術跟進。除了風雨飄搖、烽煙四起的環境及個人事業、仕途、謀生等因素造成的干擾,另一個重要原因是兩人都頗具自知之明,他們在期待有著幾千年文化傳承、科舉制度培養的傳統中國學者中,有臥虎藏龍之“四方君子……有心得釋文、以說稿惠教,皆禱祀以求,不勝感激者也”[2];相信“區宇之大……必將有嗣予而闡明之者”[3]127。清朝科舉大約三年一科,全國平均每次只能考出滿腹經綸的幾百個舉人、一百來名進士。而劉鶚和羅振玉的出身僅是秀才級的監生、附生,沒能中舉,遑論進士。雖然晚清時的科舉出身已不能代表真學問的高低,甚至對新學還有消極影響,但在學術領域里,傳統的出身觀念給劉鶚、羅振玉的無形壓力仍是不容忽視的。回望當年,即使身為新學領軍人物的嚴復(1854—1921),在畢業于福建船政學堂和英國皇家海軍學院以后甚至在就任北洋水師學堂總辦的前后,仍執著回鄉四次趕考(皆落第),就是一個頗具代表性的佐證。

況且甲骨文發現之初,即被名噪一時的大學者如章太炎、康有為等斷然否定;日本漢學界的主力東京學者群、古玩家趙汝珍等也都認為甲骨文是逐利之徒的偽造。章太炎不但有諸如“國土可賣,何有文字”的冷嘲熱諷,更有諸如“《周禮》有釁龜之典,未聞銘勒”“骸骨入土,未有千年不壞”等學術否定,并貶斥劉鶚、羅振玉為“非貞信之人”[4]。

多方面因素疊加造成的嚴酷歷史環境,將包括新萌芽的甲骨學在內的中國學術,摧殘得奄奄一息,同時也使得《契文舉例》作為《鐵云藏龜》面世多年后的僅存碩果,成為極小學術圈內一閃而過的流星,迄今資料顯示,三個可能及時見到該書的學者中僅羅振玉讀過,且他的處置是未予回應、僅存于心。羅振玉1913年初在《殷墟書契前編·序》中所回憶的,應是當時情況和內心的真實寫照:

彼時年力壯盛,謂歲月方久長,又所學未遂,且三千年之奇跡,當與海內方聞碩學之士共論定之。意斯書(《鐵云藏龜》——筆者注)既出,必有博識如束廣微者為之考釋闡明之,故非曾曾小子所敢任也。顧先后數年間,僅孫仲容徵君(詒讓)作《契文舉例》,此外無聞焉。予至是始有自任意。[5]125

而在“羅王之學”確立之前,孫詒讓(1848—1908)才是當年公認的頂級樸學大家、古文字學宗師。他的《周禮正義》被公認為經學的高峰之作,《契文舉例》亦是當時考釋甲骨文水平最高的專著。陳夢家評曰“有清一代,關于禮儀注疏與文字考釋兩事甚為發達,孫氏最后出而貢獻最大”[6];顧頡剛說“詒讓為晚清最有成績的學者”[7];梁啟超稱贊他“有醇無疵,得此后殿,清學有光”[8]。但在清末民初的大變局中,孫詒讓的光芒幾乎全被章太炎、康有為遮掩。對這一特定歷史現象,自認章氏門生的魯迅以尖銳眼光做過精彩注腳:“廣東舉人多得很,為什么康有為獨獨那么有名呢,因為他是公車上書的頭兒,戊戌政變的主角,趨時(意近“時髦”,筆者注)……清末,治樸學的不止太炎先生一個人,而他的聲名,遠在孫詒讓之上者,其實是為了他提倡種族革命,趨時,而且還‘造反’。后來‘時’也‘趨’了過來,他們就成了活的純正的先賢。”[9]此外,孫詒讓的成就后來還有被羅振玉、王國維言論遮掩的一面,對此筆者將在后文中論述。

與以往“學究遺老”的印象不同,筆者近年方知孫詒讓在甲午戰爭后疾呼并致力維新,晚年勉力創辦的都是新校、新學,大力鼓吹的是極前衛的雙管齊下的學術政治思想:“殷周國粹,法美民權。”在這點上孫氏與劉鶚同屬特立獨行的“畸人”:學術上嗜好都很舊,政治上行為都很新——故人未相見卻有犀通奇緣。《鐵云藏龜》出版后不到一年,就被孫詒讓看到且驚喜異常:“蒙治古文大篆之學四十年,所見彝器款識逾二千種,大抵皆出周以后……每憾未獲見真商時文字。頃始得此冊,不意衰季睹茲奇跡,愛玩不已。”[10]遂奮筆疾書,僅用時兩月于1904年底即寫就《契文舉例》。

趙誠在其《二十世紀甲骨文研究述要(上)》中,綜合前人研究較完整地介紹了《契文舉例》的抄本流傳及出版:1904年孫氏初成《契文舉例》后,“由李店堂等抄寫了幾個副本。正本自留,副本分寄他人。陳夢家《殷墟卜辭綜述》(第55頁)說孫氏‘曾以手稿寄羅氏,又曾寄劉鐵云、端方’。羅振玉于宣統二年(1910)所寫的《殷商貞卜文字考》說:‘亡友孫仲容徵君詒讓亦考其文字,以手稿見寄。’1916年12月24日,王國維寫給羅振玉的信中說:‘見孫仲容比部《契文舉例》手稿……以五元從蟫隱得之’……寄給了羅氏……后來,羅振玉將《契文舉例》印于《吉石庵叢書》,用的是王國維寄的那個稿本。孫氏曾寄給端方一抄本。端方死于蜀中,‘其家藏書散出,乃入滬肆’(孫孟晉語,轉引自樓學禮《契文舉例·校點記》)。則端方藏本似即王國維所購而寄給羅氏之本……孫詒讓曾在自留的底本上做過‘大幅度的修訂’(樓學禮《契文舉例·校點記》),即現藏杭州大學圖書館的《孫仲容先生〈契文舉例〉稿本》,經樓學禮整理校點,1993年由齊魯書社影印出版,書名仍稱‘契文舉例’”[11]。

由此可見,孫詒讓對于《舉例》初稿不滿意,想看到更多甲骨新資料和同仁的反饋但是未遂心愿,只能面對現在看來十分可憐的一千余片拓片印記(劉氏初收的甲骨既小且碎,與其后羅氏等收藏研究的甲骨在數量和質量上都不可同日而語),一再揣摩、修改,直到去世。由此也可見孫氏對甲骨文之器重,對這部著作之鐘愛,但也因這部著作沒能及時出版,這部甲骨文研究初期水平最高的專著幾遭湮滅的命運。博覽群書的梁啟超在1920年所作《清代學術概論》中對孫氏有很高評價(見前述),但講到當時新發現的甲骨文研究只能列出四部著作:羅振玉的三部,孫詒讓的只有一部《名原》。這是因為孫詒讓辭世后,其家人勉力出版了包含甲骨文在內的古文字研究綜合性遺著《名原》,而沒有選擇更專業的《契文舉例》。

二、《契文舉例》手寫本流轉新探

研讀這些關于《契文舉例》寫作的文字時,筆者產生至少四個疑問。

第一個疑問,應是高度質疑:羅振玉1917年在日本初印《契文舉例》的稿本究竟來自何方?此事在學術界早有推斷(見上文趙誠之說),中國社會科學院歷史研究所研究員、羅振玉孫女羅琨也認同此說:“1904年《契文舉例》成書后,曾以稿本寄羅振玉、劉鐵云、端方,1916年王國維在上海所獲,原是寄給端方的一本……羅氏刊印后,1928年,稿本與部分藏書一起售予燕京大學,今藏北京大學圖書館。”[12]23但這些說法,都是建立在《契文舉例》三個抄本全部下落不明的基礎上,而根據下述王國維致羅振玉信,王氏得購那本《契文舉例》是因為他碰巧目擊了“劉彝仲攜來……適在彼處售書”。王國維給羅振玉信(1916年12月14日)的相關原文是:

茲有一事堪告者:旁晚出蟫隱,見孫仲容比部《契文舉例》手稿,乃劉彝仲攜來者,以五元從蟫隱得之(今日出甚得機會。劉彝仲適在彼處售書,否則蟫隱畏其為人,未必購之)。書連序共九十六頁,每半頁十二行,行二十三字,其所釋之字雖多誤,考證亦不盡然,大輅椎輪,此為其始,其用心亦勤矣(□釋為貞始于仲老,林博士與其暗合耳)。此書明年如接辦《學術叢編》,擬加刪節,錄其可存者為之一卷,何如?想公知此稿尚存,當為欣喜。[13]208

以往學術界之所以做出“羅印本”來自“端方藏本”的推斷,是因為羅振玉、王國維之外無人知道“劉彝仲”是何人,連羅氏長孫羅繼祖在2000年審定的《羅振玉王國維往來書信》都錯注為:“劉彝仲:上海書商。”而據劉鶚曾孫劉德隆先生揭示:劉彝仲(扆仲的變寫)就是劉大黼,劉鶚的第二子,其人游手好閑,因“吸食鴉片,不檢行止,不為家中人和親戚朋友所韙”[14]。這個難言之隱也正是王國維說“蟫隱畏其為人”的緣由。所以,就算《契文舉例》的“端方藏本”真的能從端方存書地點流入上海,先一步識貨入手的也不會是不著調的劉二公子,而明顯更為合理的推斷,是劉彝仲在父親劉鶚去世(1909)多年后的1916年末、生活窘迫之時,拿出劉鶚藏書去親家的舊書店換幾元錢花(蟫隱廬為羅振玉之胞弟羅振常主持開辦的上海著名古籍書店)。

故筆者認為,此抄本應可確定是來自劉鶚遺存,即孫詒讓1904年寄贈劉鶚的那個抄本(如果陳夢家所說無誤)。這也可以反過來作為劉家確曾收到過《契文舉例》抄本的一個參證。

第二個疑問,劉鶚是否及時收到了孫詒讓的抄本?如是,有無互動?查其年譜和劉鶚的《乙巳日記》《戊申日記》,劉鶚在1905—1908年間雖然忙于在浦口買地、在上海辦織布廠、去日韓運作鹽業順道游覽等,在實業經營屢敗屢戰之余,也進行了不少如續寫《老殘游記》及其二集、與羅振玉等一起賞帖題跋、拜訪收藏大家、刊刻題序琴譜等相關活動(尤以1905年為甚)。在《鐵云藏龜》提供了原始資料和作者初步考釋之后(理由見筆者前述另文),劉鶚無疑是大旱之望云霓般期待如孫詒讓這樣的大家、《契文舉例》這樣的專著,如得見、哪怕聽說都應記錄,但迄今卻沒有發現任何相關信息。劉鶚可能根本沒能見到,或見到了、有過回應但相關記錄遺失,只能作為待解之謎。

第三個疑問,是羅振玉何時收到孫詒讓的抄本?為何沒有互動?查其年譜,1905—1910年間羅氏雖然忙于興辦江蘇教育及江蘇師范學堂、葬父守制、售賣上海房屋、舉家入京出任學部官員、京師大學堂農科監督、再度赴日考察等公事,但也從事了諸如購藏校勘古籍、編撰多部碑錄、搶救和研究敦煌遺書等許多收藏及考古等相關活動,且在1905年和喪父期間時間更充裕一些。但在1910年夏季之前未見羅氏提及《契文舉例》,該年較明確的也只有一句話“孫仲容徵君詒讓亦考其文字,以手稿見寄,惜亦未能洞析奧隱”[15]。羅琨研究員在其《羅振玉評傳》一書中,說到羅振玉在早年第一次讀過《契文舉例》之后,“很快就將原稿奉還了”[16],但無年代,也沒有給出根據來源。而在六年后的《甲骨文解謎》一書中,羅琨再次談到了這個問題,相關說法是:孫詒讓“將副本分別寄給端方、劉鐵云、羅振玉,顯然是希望聽到批評,但當時幾乎還沒有人對甲骨文進行系統研究,是否得了反饋,我們不得而知……羅氏刊行的稿本與1904年所見孫詒讓寄示的稿本,無疑是一個版本,無須比較異同,也無法比較異同,因為從王國維書信看,孫氏寄示的稿本早已不在手中了”[12]17-23。如此看來,羅、端、劉手中稿本之謎并沒解開,值得繼續搜求。

第四個疑問,孫氏為何選擇劉鶚、端方、羅振玉三人看初稿?是否還寄送了其他學者?可惜陳夢家沒有交代。筆者推測,劉鶚是甲骨文的發現和最早研究者,端方是當年名氣最大的學者型高官,此二人入選的理由較為顯見;而羅振玉的入選理由,其一可能因為羅振玉、孫詒讓有早期的人際或文字交往(筆者未見相關佐證),其二可能就是孫氏在看到《鐵云藏龜》及劉鶚序的同時,也看到了羅振玉序,但這個推測在孫詒讓的書中未見佐證(且與筆者在另文中“羅序可能為后加”的存疑抵牾[17]),也只能存疑。陳夢家說初版《藏龜》除附有劉鶚、羅振玉序外還有吳昌綬序,吳氏當時的水準、名氣應不在羅氏之下許多,那么孫氏是否還有抄本送吳氏或其他更多學者?也是待解之謎。

還有一個令人好奇的題外疑問,是孫詒讓從哪里知道又如何得到一部《鐵云藏龜》的?他自己在《契》序中僅說了“丹徒劉君鐵云集得五千版,甄其略明晰者千版,依西法拓印,始傳于世……每憾未獲見真商時文字。頃始得此冊,不意衰年睹茲奇跡,愛玩不已。輒窮兩月力校讀之”,沒說是怎么知道、如何得來,其后也沒見后人文章對此有所提及。筆者從傳播因素推斷,孫氏晚年主要活動于家鄉浙江瑞安、溫州一帶,且正在大力興辦新式學堂,關注報章時事理所應當;而刊載劉鶚《鐵云藏龜》告白的上海《時報》覆蓋最密的正是江浙兩省[注]其經銷商列表中至少明列溫州,參見筆者另文《“王劉聯合發現說”與甲骨文發現研究新論》(載《廣西師范大學學報》,2018年第6期)第三節。。故合理的推測是:孫詒讓從《時報》上看到了劉鶚的公告很為所動,親自或托人專門去寄售處買到了《鐵云藏龜》;完成《契文舉例》后,他也可能經過相同的途徑,將一個抄本轉交劉鶚。

筆者看到一個相關說法也值得一提,是在名為《末代大儒孫詒讓》的傳記中,特意翻找孫氏撰寫《契文舉例》章節所看到的情節:英國牧師、中國通蘇慧廉(確有其人,1861—1935,居溫州傳教26年的著名傳教士,回國后曾任牛津大學漢學教授。筆者注)在溫州向孫詒讓請教時,故作神秘拿出一本“線裝拓本天書”,“詒讓一看,驚道‘這不是《鐵云藏龜》嗎?終于可以一見這本奇書了’”[18]!然如此筆法屬明顯戲說,不知是否有可靠的根據。

三、試析羅振玉、王國維對孫詒讓及《契文舉例》的前后評價

因《契文舉例》面世太晚,更因為羅振玉、王國維對其的評價,一定程度上主導了學術界長久以來對《契文舉例》的偏低評價,降低了孫詒讓的學術地位。但筆者細看羅振玉早期的相關文字,卻顯示出他對孫氏的高度尊重。

其一,羅振玉對《契文舉例》的最早記錄,也是出現在孫詒讓過世之后,那篇1910年《殷商貞卜文字考》自序中:“亡友孫仲容徵君詒讓亦考其文字,以手稿見寄,惜亦未能洞析奧隱。嗣南朔奔走五六年來,都不復寓目。”隨后自述他“以三閱月之力為考一卷…以詒當世考古之士”后,特以緬懷孫氏作為該序結尾:“惜仲容墓已宿草,不及相與討論,為憾事也!宣統二年夏。”羅振玉在用自己第一部甲骨文研究專著回敬日本學者、震動學界之時,感到抱憾的是不能與孫氏切磋,可見當初孫詒讓在他心中的地位。其二,筆者發現一個更有力的證明,是羅振玉在其唯一自傳《集蓼編》中提到,在他1907年初入學部任二等諮議官時,曾建議清朝“優獎海內宿學、經術文章夙著聲譽者數人,以示學子俾知國學重要,并非偏重西學。相國首肯,令予略舉其人”,于是羅振玉推舉了三人,第一個就是孫詒讓[19]32。雖然因為羅振玉當時人微言輕,三人中后來只有一人獲獎(王闿運),但已足見羅振玉當年對孫詒讓的格外推崇。其三,一個細微處是羅振玉一直以“徵君”這一古人對具有風骨學識、并獲皇家征召不仕的高人來尊稱孫氏。很少見羅振玉用此尊稱,只在后期將此稱呼用在他十分看重的王國維身上。由這些根據筆者推斷,羅振玉在1905—1907年間及時看到《契文舉例》時,其最初感受不是“惜未能洞析”,而是頗感震驚,只是因當年“所學未遂”[5]125,尚無靈犀,而且預期還有“博識”的更大學者出手(孫氏雖很有實力,卻五考未能中進士),于是耐下性子繼續當觀眾再等等看。這樣一放,就是幾年過去。

然而當羅振玉、王國維在研究甲骨文聲名鵲起之后,1916年底當見到《契文舉例》時,卻對孫氏做出了不實的偏低評價。如羅氏在日記中所記“得者十一而失者十九,蓋此事之難非微君之疏” ;王國維也在給羅氏信中云:“惟其書實無可取”;“其書卻無可采,不如《古籀拾遺》遠甚……上卷考殷人制度,亦絕無條理,又多因誤釋之字立說,遂覺全無是處”[13]217,221。1917年10月羅振玉在與王國維書中,又有“昨見孫徵君《名原》,訛誤甚多”[13]305。

羅振玉、王國維之后的晚輩學者如唐蘭、陳夢家、裘錫圭等均曾為孫氏打抱不平,近年更有華東師范大學博導詹鄞鑫教授在其《孫詒讓甲骨文研究的貢獻》論文中詳加論證,在《契文舉例》問世90年后指出:“孫氏著作本身是否真的‘謬誤居十之八九’‘得者十一而失者十九’?……孫氏在《契文舉例》中對甲骨文字的考釋,其正確與錯誤的比例究竟是多少,這是評價《契文舉例》的關鍵問題,為此筆者特意對全書作了一個調查……我們統計的結果如下:基本正確有137字,占總數比例41%;基本錯誤有156字,占總數比例47%;得失參半有24字,占總數比例7%;考釋未定有14字,占總數比例4%;釋字總數有331字。按照這個統計,如果我們從整體上說《契文舉例》的甲骨文字考釋‘得失參半,大致是不錯的’[20]52。”詹教授的逐字分析結果表明,羅振玉、王國維對孫書的評價確實有明顯貶低。此文隨后進一步公允指出:

學術發展的基本規律表明,任何科學研究,后人總是在前人的基礎上前進的,所以,作為甲骨研究開創者的孫氏,其研究成果所包含的錯誤比后來多,這是理所當然的。如果不是這樣,倒是不可思議的……羅氏的文字考釋的確參考了孫氏的研究成果,不論采用了多少……羅氏的甲骨文字考釋成果,當然是非常豐富的,這不僅由于羅氏本人具有不凡的古文字研究功底,同時還參考了孫氏的研究成果,還由于作為文物收藏家的羅氏掌握了比孫氏多得多的甲骨文拓本資料,可以見到大量孫氏沒有見到的資料。[20]52

筆者分析,羅振玉、王國維對《契文舉例》作出偏低評價,主要應有三方面原因:1.經過幾年時間的發奮鉆研,羅氏的自身學力已由“曾曾小子”大幅提升至超越孫氏的水平,再看孫氏自然前高而后低;2.“羅王之學”在1916年初震學界,兩人在剛得到學術界推崇之時,不想讓尚無外人知道的《契文舉例》有所干擾影響,也屬人之常情;3.王國維當時剛被羅振玉引入甲骨學領域不久,高峰之作《先公先王考》還未寫出,身為初有所成的后進,對恩師羅振玉的尊敬和揣測迎合,也應是一個合情理的因素,王國維的這方面性格弱點,在他與另一大名家、忘年交沈增植的交往上,也可以看到他內心雖有不以為然、但不得不尊重奉承的相似情況。

羅琨研究員對此過程有一個反向的說法及解釋。她指出羅振玉對《契文舉例》評價是前低而后高,且事出有因:

1904年羅振玉見到初稿也感到很不滿足,后來他在《殷墟書契前編序》中……他說孫氏精通《倉頡》《爾雅》《周禮》等古文字學和經學典籍,但他的著作對甲骨文卻未能‘洞悉奧隱’‘闡發宏旨’。顯然這種‘苛求’,緣于過高的期盼……有比較才有鑒別,1909年羅氏收到日本學者林泰輔《清國河南湯陰發現了龜甲獸骨》一書后,對比之下方才感到孫詒讓《契文舉例》‘秩然有條理’……待到1914年撰寫《殷墟書契考釋》,體會到考釋甲骨文的艱辛后,更有了進一步的轉變。[12]21-22

對此說法筆者難以認同。其一,時間上,羅振玉評價較低的“前編序”雖然說的是早年看到孫書的印象,但此序寫于較晚的1913年;1910年對孫評價較好(這點與本人相同),但這是迄今所見羅氏對《契文舉例》的最早評價,不是較晚的評價;1914年的“進一步的轉變”在哪里?羅琨沒有明示;羅、王在1916年的評價(失九得一)是低評而不是高評。其二,所舉例證“‘秩然有條理’”雖語出羅氏,但根據原前后文“東友林君(泰輔)寄其所為考至,則視孫徵君《舉例》秩然有條理,并投書質疑”[5]125,“秩然有條理”說的應不是羅自己的看法,而是林泰輔的看法。其三,筆者又找到一個證明,是羅振玉在晚年的1931年寫的自傳《集蓼編》中,對《契文舉例》的評價更低,只有一句話:“瑞安孫仲容徵君據以做《契文舉例》,于此學尚未能有所發明。”[19]42

羅振玉既然對《契文舉例》如此評價,為何在日本得書僅兩三天內就迅速決定代為出版?筆者分析有兩方面原因:一則羅振玉之前很可能告訴王國維只有他見過此書,但至此才知道至少尚有另一本存世,這就帶來更多稿本流傳、更多人看到的可能;二則他已在之前著作自序中曾提到看過該書,以孫氏生前聲望難免引起讀者關聯揣測,而現在他已有足夠自信,主動將其公開讓世人去做內容比較。西南大學的鄒淵在2015年的一篇文章中給出了一個更明確的推斷:

羅振玉在收到后三日,不顧王國維的反對,將稿本印于吉石盦叢書中。“這固然是由于他對學術具有高度負責精神,但是可能也有表明個人心跡的用意在內。”因為羅振玉在寫《殷商貞卜文字考》和《殷墟書契》時看到過孫氏原稿,而且孫氏“所認的對的以及和羅氏水平相等的共185 字”(引陳夢家《殷虛卜辭綜述》語),倘若羅氏不公開孫氏書稿,恐有抄襲之嫌。這也許是早年羅氏沒有印孫書,而在寫成《殷商貞卜文字考》和《殷墟書契》后二次得到書稿又馬上影印孫書的原因。[21]

學術界近些年本著實事求是原則,正在逐漸恢復孫詒讓的歷史地位和功績,較有代表性的即如詹鄭鑫教授所言:“孫詒讓是中國20世紀古文字研究的開創者,其金文成果代表了乾嘉至晚清金文研究的最高峰,同時又是歷史上甲骨文研究的第一人”;“對孫氏著作的調查發現,盡管孫氏難免開創者的局限,但在甲骨文研究方面不僅有價值的成果比例較大,而且有很多精辟的見解至今還被甲骨學界所沿用; 更有甚者,孫氏的考釋又有后人所不及者”;“孫詒讓對甲骨文考釋的精彩之處很多,絕不是‘今天看來,基本已無可取’的狀況”[20]50-53。

四、劉鶚、孫詒讓、羅振玉早期考釋成果的數據對比

如何評判劉鶚、孫詒讓、羅振玉在早期考釋甲骨文上學術水平的高下,對專家來講也應是一大難題,也許還是不可能完成的任務。但理工出身的筆者想到,對此可以做一個較為科學的數據統計及推算,將有益于建立一個大致推斷。其基本思路與邏輯是,應將所見資料多少、借鑒前人成果多少等數據引入比較,近似計算,才能得出既簡明又比較準確、公正的結果。

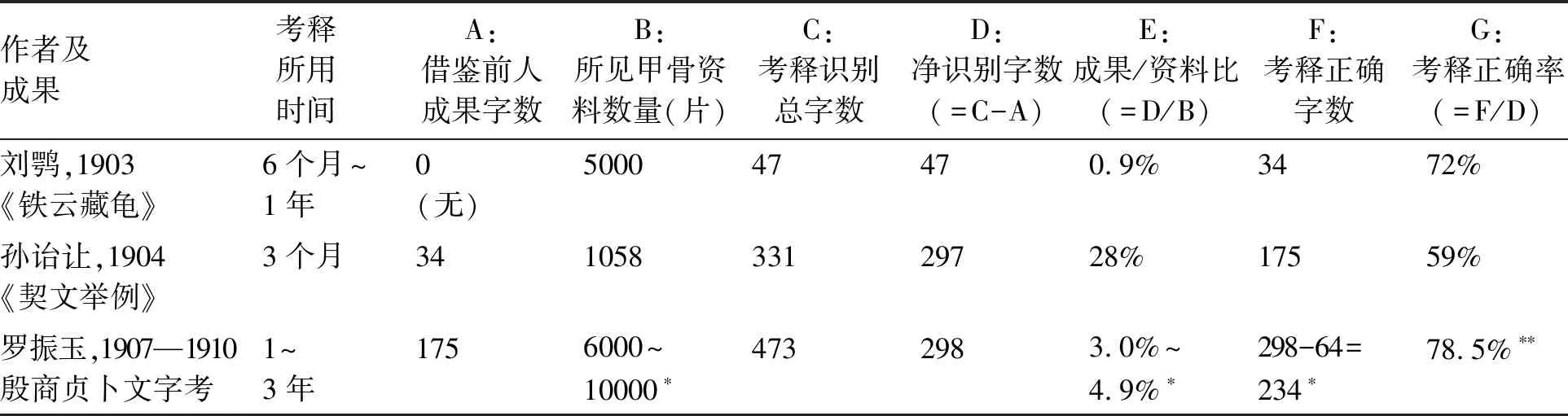

劉鶚在1903年最早看到了5000片龜甲,獨自考釋出47字,其中正確的有34字[注]劉德隆《試論劉鶚對甲骨學的貢獻》,1987年11月向“首屆劉鶚與《老殘游記》研討會”提交,后刊于《天津師范大學學報》1989年第3期;后又收入劉德隆《劉鶚散論》文集,云南人民出版社1998年版,第14頁。(據屈萬里、羅琨、劉德隆[22]等);孫詒讓于1904年參考了劉的成果,僅見到1058片龜甲拓片(初版《鐵云藏龜》),即考釋出331字,其中正確和待定的達175字[20]52;羅振玉于1910年參考了前兩人的成果,研究了新舊發現的甲骨“數千枚”(估用6000—10000片;據《殷商貞卜文字考·自序》),作《殷商貞卜文字考》考釋出473字,其后自認有誤字數為64,但有幾字實為正確[6]57[23]47。將這些數據列表,再增加筆者以簡化演算添加的新項“凈識別”“成果/資料比”“正確率”等(具體計算公式在表1中給出),對比結果如下(見表1):

表1 劉鶚、孫詒讓、羅振玉早期甲骨文考釋成果簡明推算對比表

(其中標“*”是估算數字,“**”為估值的再計算結果)

根據表1中的簡明設定(即“凈識別字數”定義為“識別總字數”減去“借鑒前人成果字數”等),推算出兩項最重要的比率結果“成果/資料比”和“正確率”,由此可以看出以下結論。1.劉鶚對比孫詒讓:孫詒讓看到的資料比劉鶚少很多(1058vs5000),而認出的卻多得多(175vs34),表現為孫的“成果/資料比”高出很多(28%vs 0.9%),是劉的約30倍;“正確率”劉僅略高(72%vs59%,約1.2倍);綜合參考差距(可簡單表示為兩個倍數差)是30-1=29,表明孫詒讓考釋水平遠在劉鶚之上(實際隱含原因:孫的考釋資料少很多,而難度、成就相對大了很多)。2.孫詒讓對比羅振玉:就指標“成果/資料比”來看,孫詒讓也高出羅氏很多(28%vs4.9%,至少5.7倍);“正確率”羅氏略高(79%vs59%,約1.3倍);綜合參考差距5.7-1.3=4.4,孫詒讓也明顯高于羅振玉(隱含因素:羅振玉的借鑒及資料較多的影響,大于羅振玉考證的字的難度效應)。故筆者據此可推斷,孫詒讓的古文字學問功力,在1904—1910年階段仍屬首屈一指。而羅振玉在1915年坐實“小屯”為甲骨文出土地、寫作出版《殷墟書契考釋》后,能力和成就才全面超越孫氏。

可見這個計算比較方法應可在一定程度上說明問題,結果也可作為對唐蘭和裘錫圭等專家相關評判的一個數據支持。早年曾請教于羅振玉、王國維但以“孤學”(王國維語)自成一派的唐蘭最早(1939)說過,孫氏考釋“頗有精到之說,為羅、王之后所不及者”[24];裘錫圭教授的看法(1992)更加明確:“《舉例》釋字勝過羅氏之處并不少見……這些例子可以說明孫氏的文字水平高于羅氏……”“孫氏在古文字和古文獻方面的學力,決不在羅、王之下。”[25]近年還有論文對羅振玉和孫詒讓的甲骨文考釋專門做了比較研究,也有著相似的考慮和結論,“相對而言,羅氏的研究條件要優越得多……無可諱言,羅氏古音方面的知識是不及孫氏的”[26],只是沒有數字化。

另外還應一提的是,繼吳昌綬在其《鐵云藏龜·序》中懷疑古書中“文龜”背負的古字即是甲骨文之后,孫詒讓還以其博學和敏銳,在《契文舉例》中明確揭開了中國歷史上流傳久遠的“神龜馱洛書”之謎。他在該書自序中指出:“以相推例,洛水龜書殆亦猶是。蓋本邃古之遺文,賢達寶傳,刻箸龜甲,用代簡畢。大禹浮洛,適爾得之,要其事實不過如此。自緯候詭托,以為神龜負書,文瑑天成。后儒矜飾符瑞,若天璽神讖,祥符天書,同茲誣誕。實則契龜削甲,古所恒覯,不足異也。”[10]139所謂傳說中的神龜馱出天書,其實就是3000年前古人一筆一劃刻出的甲骨文。

五、羅振玉研究甲骨文緣起考辨

至此還很有必要回過頭來,探尋一下羅振玉開始發力研究甲骨文的緣起。頗為流行的說法是當年有日本人寫信向羅氏請教甲骨文,羅振玉作答時著手研究,于是一發不可收。究此“請教說”源頭,筆者發現它同樣發源于羅振玉的自述。但筆者又注意到,羅振玉20年前后相關自述的情節有所不同。加上后來日本人提供的另一說,使得此一事過程出現了至少三種版本。

早先,羅振玉在1910年的《殷商貞卜文字考》自序中,不免要交代這部著作的寫作緣起。羅氏當時談到的起因,是上一年(1909)日本學士林泰輔在日本《史學雜志》率先發表了一篇甲骨文研究論文后,寄送通報于他:“去歲東友林學士泰輔始為詳考,揭之《史學雜志》,且遠道郵示,援據賅博,足補正予囊序之疏略。”在1912年的《殷墟書契前編》自序中,羅振玉又重復了相似說法:“宣統改元之二年,東友林君泰輔寄其所為考至……投書質疑。”[5]125此兩次說法相隔兩年,內容大致相同,可稱為“郵示交流說”。

近二十年后,羅振玉在晚年自傳《集蓼編》(1931)中的相關說法是:“宣統初元(1909),予至海東調查農學,東友林博士(泰輔)方考甲骨,作一文揭之雜志,以所懷疑不能決者質之予。予歸,草《殷商貞卜文字考》答之,于此學乃略得門徑。”[19]30相隔二十來年,此描述與舊說相比差別頗大,變為“面呈咨詢請教說”。

當年甲骨宗師出言,今日學界則善而信,遂使“郵示+請教說”流行。但在此事上,說者和聽者都很可能有意無意地又一次落入“以后度前”的陷阱:具體在這里是“以同一人多年后之成就和地位,度其之前的言行”。歷史研究常識和通則,是同一人多次描述同一歷史事件的情況下,一般以事件發生較近的描述可信度更高。顧頡剛“古史辨”總結出的核心“卓識”(胡適語),即是時間越晚,演繹成分越多。故筆者推斷,羅振玉早年描述的“郵示交流說”應該更接近歷史真實。

但筆者后來又見到了一個新說法。此說來自東瀛學者成家徹郎為1999年在安陽舉辦的“紀念殷墟甲骨文發現一百周年國際學術研討會”提交的論文《日本人研究甲骨的先驅——林泰輔》。文中一處提道:林泰輔的“《關于清國河南省湯陰縣發現的龜甲獸骨》在甲骨學的發展史上,占有重要的學術地位。他把該文發表于《史學雜志》,請當時居住在北京的田中慶太郎介紹給羅振玉。這對日本人來說,恐怕誰也難以理解。羅振玉見其著文而為之震驚,并受刺激而寫成《殷商貞卜文字考》”[27]。此“田中介紹說”既別于郵示更非自呈,雖未提出自何據,但人物和地點言之鑿鑿。

最后看到北大教授嚴紹璗所著《日本中國學史稿》一書及其更早的論文《甲骨文字與敦煌文獻東傳紀事》[28],這一串謎團才得以完全解開。嚴教授提供了一封非常重要的羅振玉致林泰輔原始信件,作于并附加于1910年羅振玉完成的新作之后,其中寫道:“去歲在東京,得聆大教,歡慰平生。別后之思,與時具積……前田中君轉到賜書并大著,拜讀一通,深佩贍核。覺往者率爾操極,見嗤都雅,愧赧無似。”[29]176羅振玉在后面介紹并附上了自己的新作《殷商貞卜文字考》。此信足以說明羅振玉確曾于1909年在日本與林泰輔有過面談,而且林泰輔的新作確是經田中轉交而非郵寄。只是羅振玉在其后所寫的相關序文中,覺得沒必要將這些交往細節都交代給局外的讀者,故“田中君轉交”不妨化簡為“郵示”,“率爾操極,見嗤都雅,愧赧無似”的貌似謙辭也就更不必提及了。而《集蓼編》中“作一文揭之雜志,以所懷疑不能決者質之予”的說法,應是羅振玉在多年后回憶時,一方面將早年林泰輔面呈的文章與后一年林泰輔的“雜志論文”混為一談,另一方面因羅振玉晚年已功成名就,當初的“交流”也就成為“咨詢”。

綜上所述可基本判定,林泰輔在其甲骨論文發表后,才請內行的田中慶太郎(1880—1951,日本學者型中國古籍書商[注]羅振玉致林泰鋪信,載《漢學》1910年第6期,轉引自嚴紹璗《日本中國學史稿》,學苑出版社2009年版,第176頁。)轉送,與其說是報告、請教學問,不如說是通知加炫耀其領先成果——以日本當年人文、科技、學術無不領先的地位,甲午戰勝國的自豪,這種意味順理成章。論新學、西學,中國當時的全面落后自不待言,但在祖宗文字源頭研究上也讓日本人領先,這在即使是親日派羅振玉看來,也幾近胯下之辱,頗受刺激。無奈那時羅氏學問并無大的優勢,還不得不承認對方“援據賅博,足補正予囊序之疏略”。但緊隨其后,就有了“予乃以退食余晷,盡發所藏拓墨,又從估人之來自中州者,博觀龜甲、獸骨數千枚,選其尤殊者七百,并詢知發見之地乃在安陽縣西五里之小屯……正史家之違失,考小學之源流,求古代之卜法。爰本是三者,以三閱月之力為考一卷,凡林君之所未達,至是一一剖析明白,乃亟寫寄林君,且以詒當世考古之士”[15]160。羅振玉以此力作,不但一舉超越日本先驅學者[注]據錢婉約《學者型書店老板:田中慶太郎》:“1908年至1911年這三四年間,田中在北京購置了房產,住守北京,一面向當時的中國學者、版本學家請教漢文化知識,研修漢籍版本知識,一面全力發掘、購進善本珍籍。在這一階段中,通過公開的和不公開的方式,田中購買了包括甲骨片、敦煌經卷、《四庫全書》散本在內的眾多珍貴古籍……高羅佩則稱贊說:‘(他在版本學上的)博識卓見,足夠得上大學教授的資格。’”載《中華讀書報》2011年06月01日18 版。,以及最早出版英文甲骨學著作的美國赴山東傳教士方法斂,而且一發不可收,其后更上層樓的系列著作隨之井噴而出。

六、林泰輔的早期挑戰與羅振玉之“一劍封喉”

說林泰輔刺激了羅振玉是否夸張?林氏的漢學是何等水平?南京大學童嶺副教授在“那珂通世、林泰輔與清末民初的中國學界”[30]一文中,對林氏給出了生動的介紹:

林泰輔(HAYASHI Taisuke,1854—1922),東京大學古典講習科畢業(據筆者所查資料,還應加上:字浩卿,博士)。清末民初,當時中國一流學者對林泰輔大都贊賞有加。對于林泰輔獲得“帝國學士院恩賜賞”的名著《周公と其時代》,不輕許人的王國維說道:“《周公及其時代》一書,深佩研鉆之博與論斷之精。”錢穆在感佩之余,取其中第一部分《周公事跡》譯為《周公》,并在譯序中說此書:“排比明備,尤為學人所需。”亡命日本的郭沫若,亦根據林泰輔所編《龜甲獸骨文字》等書而陸續寫成《甲骨文字研究》《卜辭通纂》,從而奠定了他“甲骨四堂”的地位……痛恨日本人的章太炎先生,在給羅振玉的一封信中一路橫掃,例數痛罵近代日本學者,唯獨對于林泰輔筆下稍微留情,且以為羅振玉學問遠不及林泰輔:“足下學術雖未周挾,自視過于林泰輔輩,固當絕遠。”那珂通世的高足白鳥庫吉提出“堯舜禹抹殺論”一說,驚世駭俗,一時日本學界皆從其風。然而,林泰輔這位向來與世無爭的老儒生忽然于此時拍案而起,與白鳥展開了連續四次大論戰,翼護儒家學說。日本傳統漢學界對于這件事情評價極高:“(林泰輔)以專門考證之學,一舉摧破白鳥氏學說。以經學家而言,其氣概凜然,不容侵犯。”

(1)站位要高。要把老干部工作放在黨的建設的“三個高度”去站位:從本質上講,老干部工作就是黨建工作,加強黨建必須加強老干部工作。黨的十九大報告,把認真做好離退休干部工作放在黨的建設部分加以部署,是很有深意的。黨組織是老干部的精神家園。

這里還應該順帶一提,童嶺此文還質疑了中國20世紀20年代轟動一時的“疑古派”領袖們有抄襲日本白鳥氏之嫌:

“古史辨”派的某些做法似乎應該打上問號。如上文所述,國內學者或以為“古史辨”派未見白鳥庫吉等人之書,乃師心自造。然從文字學考證“禹”為蟲等說,均由那珂弟子白鳥氏先提出,天下斷然有此等巧合乎?《古史辨序》洋洋萬言鮮有提及那珂通世及白鳥庫吉處。而對于那珂通世這一學術體系中故意貶低中國文明的隱含意圖(這也是章太炎先生《與羅振玉書》痛罵日本學者的原委之一),“古史辨”派未能讀出。無怪乎深察福澤一派學說企圖抹殺漢文明隱義的魯迅一生痛恨鳥頭先生。

然童文沒有說到的是,這位令人起敬的漢學家研究甲骨文既早且精。根據前述成家徹郎《日本入研究甲骨的先驅——林泰輔》一文,“1900年前后……林泰輔自然也研究了金文、《說文解字》。恰好在這一時期,以往全然不可知的甲骨文字被發現了。當時,對這一新資料持懷疑態度的學者,在中國和日本都存在。然而,林氏一見其實物,立即給予了公正的評價……1909年,《史學雜志》登載了《關于清國河南省湯陰縣發現的龜甲獸骨》。此乃日本人有關甲骨方面的最早著述,甚為有名”[注]另根據該文日本文獻索引,“獸骨”似應為“牛骨”。中國學術界有將其譯為《清國河南湯陰發現了龜甲獸骨》,幾字之差使之聽起來像是一篇報道介紹性文章,應屬誤譯。筆者近日又見北大博導嚴紹璗教授將其譯為《論清國河南省湯陰縣發現之龜甲牛骨》,當最為準確。。更重要的是,成家氏在此文中接著說道:“但該文其中一節里有如下的表述:‘余于二三年前看到此書(《鐵云藏龜》),知有關支那古代文字考究方面,獲有極為貴重的材料,想試作一些考證,然而尚未見到其實物,因之今權且不敢發表……’幾年前,我有機會發現了林氏于1907年寫的《關于支那古代史上文字的源流》。此稿是用毛筆所書,外表絹裝,計全5冊的巨作……該著作尚幾乎無人所知……才知道他所說‘試作一些考證’指得就是這一篇……第4冊中有《第六 古文的變遷》一節,在該節中,他對《鐵云藏龜》所見有關甲骨文試作了考證。”[27]

據此可知,林泰輔居然很早看到了《鐵云藏龜》,并與孫詒讓不約而同做了類似的研究,時間上僅比孫氏晚了兩三年,卻比羅振玉早了兩三年。所以,羅振玉在1909年6月赴日考察農學與林泰輔會面時,他給羅氏看的很可能就是自己的早期著作《關于支那古代史上文字的源流》的一部分。由于此手稿沒有發表后來便“無人所知”。成家徹郎在文中給了一個線索,說林氏當年經濟窘迫,為了能到中國安陽進行實地考察,厚著臉傍了一回名叫諸橋轍次的同僚,成行之后,此稿就“歸于諸橋轍次”。但筆者推斷這應該只是部分原因,如果沒有羅振玉及時、凌厲、幾近“一劍封喉”的回馬槍,這部書晚一些也應會由諸橋或林泰輔發表。

筆者還查到,《史學雜志》確為日本政府資助、日本史學會編輯出版的一本權威雜志,1889年創刊,基本每月出一號,每年合為一編,至今已出113編(至2004年)[31]。根據成家徹郎此文的文獻資料注釋,林氏論文的發表信息為“《史學雜志》20—8、9、10,1909”,含義應該是“總第20編,1909年第8、9、10月號連載”。此文還轉引了神田喜一郎的話,指出由于早期日本學界對中國發現甲骨文普遍質疑,林泰輔該文其實是發表在該雜志的“雜錄欄”而非正式論說欄目,這樣被截斷三連載也就順理成章。

如此就可斷定,當林泰輔的論文剛開始連載之時,根據羅振玉年譜他已經在日本考察完畢,于當年六月二十六日(公歷1909年8月11日)回到了上海[32],故羅振玉在日本會見林泰輔之時,看到的只能是“5冊巨作”《關于支那古代史上文字的源流》的部分手稿,或論文《論清國河南省湯陰縣發現之龜甲牛骨》的草稿,而不可能是連載后的該論文全文。而且,由于羅振玉在初次會見時對林泰輔有所輕視,或者是林泰輔有所戒備、保留,沒有盡述其正在發表的論文精華,這樣才能合理解釋這個曲折過程:前有羅振玉會面時“率爾操極,見嗤都雅”地低看林泰輔,后有林泰輔以“轉交發表的論文”回敬,再有羅氏看到正式論文后“深佩贍核”“援據賅博”的震驚,最后才有他的全力以赴,“一劍封喉”。

不論林泰輔在面見羅振玉時是否成心保留,羅振玉在看到林泰輔論文后的震撼和之后以力作一雪前恥的得意,都應是真實的感覺。于是才有上述信中后部“近日沉溺于此考將匝月”的重視,和“凡尊考之疑竇,一一得以瞭然判決……茲約略敬陳,先生聞之當為稱快也”的釋懷,言外之意是也讓對方嘗嘗被震驚之囧、被超越之痛。而林氏和日本學術界也因為看到《殷商貞卜文字考》和附信,才真正對羅振玉刮目相看,不但將此信鄭重迅速發表于學術刊物,還在標題上錯報了羅氏的頭銜,稱該信為《北京大學校長羅振玉關于殷代遺物新發掘的通信》。而羅振玉當時的職銜,僅是北京大學前身——京師大學堂的農科監督兼學部參事,日后也未能獲得提拔。

這封信還引起了一個意外——惹惱了避難日本的章太炎,并給他提供了一個指桑罵槐、掃蕩中、日學林的揚名機會,即前面提及的《與羅振玉書》公開信(同年發表于章氏自辦的《學林》第一期)。“革命學術大師”章炳麟以此檄文不但痛貶保皇派羅振玉的學術水平“固當絕遠”“延緣遠人以為聲譽”,捎帶表示了對“孫仲容大儒”的不滿,更將日本漢學界的新老學者幾乎逐個點名訓斥、嘲弄[29]177,可謂睥睨群雄,氣勢如虹。

七、王國維“再劍封喉”確立“二騎絕塵”

羅振玉的另一歷史功績,是還以持續稱許和殷切重托,將王國維(1877—1927)帶入了甲骨學研究陣營,并促成王氏的更上層樓。今日學界對羅氏相關作為和在《王忠愨公遺書序》《海寧王忠愨公傳》中的一些文字不能全以為然,但至少沒有理由否認羅、王遺存書信這樣的原始資料。羅振玉在1916年初的信中明白寫道:“國朝三百年之學術不絕如線,環顧海內能繼往哲開來學者,舍公而誰?此不但弟以次望先生,亦先生所當以此自認者。若能如前此海外四年余,則再十年后,公之成就必逾于亭林、戴、段,此固非弟之私言也。”[13]33

尤其當日本學者、羅振玉和王國維共同的好友內藤湖南(1866—1934)借鑒羅振玉新出版的甲骨著作,參考王國維《三代地理小記》及關于商王卜辭的討論見解[注]王國維在《殷卜辭中所見先公先王考》所說:“余讀《山海經》、《竹書紀年》,乃知王亥為殷之先公,并與……之垓,實系一人。嘗以此語言參事及日本內藤博士……博士亦采余說,旁加考證,做《王亥》一篇。”載《觀堂集林》卷第九《史林一》,河北教育出版社2003年版,第209頁。,寫出并發表了甲骨文考證論文《王亥》(1916),敏銳的羅振玉看到后馬上寄交已回國的王國維,再次激勵王氏,以精湛的考證寫出名篇《殷卜辭中所見先公先王考》。隨即回寄羅振玉,羅氏接到書稿大喜過望,立即回信:“燈下讀一過,忻快無似”,“固知繼我有作者,必在先生,不謂捷悟遂至此也”;并及時給予學術肯定、探討意見及出版打算:“上甲之釋,無可疑者……”“異日當以大著別寫印,與拙著同帙”[13]254。王國維在出版論文的后記中云:“丁巳二月,參事聞余考卜辭中殷先公先王,索稿甚亟。既寫定,即以草稿寄之。復書兩通,為余證成‘上甲’二字之釋……余適以展墓返浙,至滬讀此二書,開緘狂喜。”[33]224

在《殷卜辭中所見先公先王考》(下文簡稱《先王考》)和《殷卜辭中所見先公先王續考》中,王國維首開以人腦記憶“綴合”兩片關鍵甲骨并導出重大研究成果之先河:“疑本一骨折為二者。乃以二拓本合之,其斷痕若合符節,文辭亦連續可誦,凡殷先公先王自上甲至于大甲,其名皆在焉。”[注]論文第二段寫道:“前考據《書契后編》上第八葉一條,證□、□即報丙、報丁。又據此知卜辭以報丙、報丁為次,與《史記·殷本紀》及《三代世表》不同。比觀哈氏拓本中有一片,有□、□、示癸等字,而彼片有□、□等字,疑本一骨折為二者。乃以二拓本合之,其斷痕若合符節,文辭亦連續可誦,凡殷先公先王自上甲至于大甲,其名皆在焉。”[33]224王國維在此一研究中,憑借深厚的國學功底、天才的想象力及邏輯縝密的考據功夫,展現了難得的多方面綜合能力。“卜辭之學,至此文出,如漆室忽見明燈”(趙萬里語),此篇論文經過學界和歷史歲月檢驗,遂成為中國新史學“二重證據法”的里程碑之作。繼林泰輔再次形成挑戰的內藤湖南,在讀過之后也只能“感嘆至極”[注]此事另見錢婉約在《羅振玉與內藤湖南的交誼》一文中所說:“1916年、1917年,內藤湖南先后發表《王亥》、《續王亥》等論文,即是在羅王考釋甲骨文的基礎上,作出的利用甲骨文研究殷商歷史的杰作。王國維又在內藤湖南這二文的基礎上,進而寫出更為精湛的古史論文《殷卜辭中所見先公先王考》,這是甲骨文研究史上中日學者交流的一段佳話。”載《中華讀書報》 2012年06月06日。[29]184;其后的其他外國學者,在這個領域更只能望洋興嘆,再無趕超機會。至此,羅振玉、王國維以先后出手的“兩劍封喉”,穩固確立了二人在甲骨學界“二騎絕塵”的領先格局,同時也為自身奠定了“羅王之學”獨領風騷于一時的學術地位和國際聲譽。

今日學人可以想象,中國現代考古學建立前夕的考據學、古文字學已是窮途末路,加之清朝覆滅后的兵荒馬亂,更成為一條近乎絕望的艱辛之路。王國維自身也是在異國漂泊、前途渺茫之時,才決然踏入。這從王氏在日后為其子輩擇業安排的取向上,也可見一斑:長子潛明及三、四子從業海關,次子高明從業郵政。這篇《先王考》的內容,在后世研究者面前并非無懈可擊,但從當年的歷史環境和學術意義上來看,其分量和功績仍然不容小覷。

近年有學者指出,對于“二重證據法”和王國維的學術成就,學術界存在著盲目夸大的現象。如南開大學史學史專家喬治忠教授,在其《王國維“二重證據法”蘊意與影響的再審視》一文中,提出“必須對‘二重證據法’予以嚴格的剖析”。其著重質疑是“在方法論上這根本算不得‘二重證據法’,因為他實際運用的乃是甲骨片上的文字記錄……既是文字記載,就與古籍記載實際屬于同一性質,不過更加可信而已。如果從圖書館、檔案館的角落發現可靠的文件,在史料性質上與地下出土的甲骨的文字記載一樣,這是很明白的道理。考訂清朝歷史,若利用清內閣檔案算不算‘二重證據法’?如果再加以滿文資料,算不算‘三重證據法’”[34]133?對此筆者不能茍同,因為依據同樣“很明白的道理”,所謂“二重性”信息的關鍵并不在于是否屬于文字,而在于封存地下:甲骨文在被埋藏的千百年間,完全沒有被篡改的可能;而典藏古籍無論來自何處,恰無法避免這一點。中國典籍既有立言嚴謹、秉筆直書的傳統,還有美祖譽君、藏拙隱丑的專制弊病;而且史書越是重要、古老,被改動的次數和幅度就可能越多、越大。“二重證據法”雖非王國維所創,但因其在關鍵時期的劃時代成就——即以東西合璧的研究方法,及時阻擊了西學東漸對中國傳統史籍的過分否定,使中國的豐富古籍與現代考古學相輔相成、相得益彰,成為“中國新史學之開山”。

然如喬治忠在其著作《中國史學史》中所指出,后世甲骨學家丁山、陳夢家、周鴻翔等先后都曾指出了王國維《先王考》中的錯誤部分,這也是現代學術遞進發展的事實。本人也基本贊同喬教授作出的如下結論:“王國維之‘而由殷周世系之確實,因之推想夏后氏世系之確實’,已屬于錯誤的邏輯……正確的學術態度,應當是以客觀的求真、求是態度對待新發現的史料,能夠印證原有史料和結論者,固當印證之,而若可以否定原有材料和結論,亦當予以否定之。”[34]134其實,這也正是胡適之名言所強調的、科學考證的基本原則:“有八九分證據,不要說十分話。”

八、羅振玉歷史成就的關鍵性

傳統金石學起源于宋,到清代與樸學中的考據訓詁結合后異軍漸起,逐步發展成為中國現代考古學的前身。不幸的是,在晚清中國瀕臨亡國滅種、民不聊生的大背景下,真正有功底、有心力、又具國際眼界的學人精英,實際上已寥若晨星。而幸運的是,承載著三千年前古文明信息的甲骨文得以重見天日,發現、傳布的大任降落在了王懿榮和劉鶚的頭上,而繼續揭示其秘密、創建甲骨學的使命,也在徘徊多年后有幸回到了羅振玉的肩頭。

今日看來,羅振玉歷史貢獻的重要性和關鍵性,至少可歸納為以下幾點。

1.無論當年是“炫耀”還是“請教”,林泰輔那篇“援據賅博”的論文形成的挑戰,畢竟在1910年及時放到了羅振玉面前。這個事實本身,就是中國甲骨學界乃至整體學術界的一大幸:因為當時的國學大師中,如孫詒讓已逝,章太炎等又熱衷革命且在學術上故步自封,故如果羅氏晚幾年看到林泰輔的文章,中國甲骨學的突破和起飛就很可能推遲幾年;更糟糕的是假如當年災難深重的中國沒有羅振玉這樣一個關鍵人物站出來,能夠面對并贏得林泰輔挑戰的勝利,后果會更加不堪設想——《鐵云藏龜》《契文舉例》都只能長久陷入塵封,其他“甲骨三堂”的研究與1928年的殷墟科學發掘都將無從談起,甲骨學將會被漢學修養深厚的日本學者長期把持、領先,結果可能比諸如敦煌學、“北京人”研究的境遇還慘,最終與埃及和瑪雅象形文字的遭遇相當。還好歷史不能假設重來,甲骨學已真正成為中國近代唯一的、從發現創立到發展壯大都由中國人主導并持續領先的、有世界影響的綜合性現代學術領域。

2.很多學人已指出,“羅王之學”中甲骨學的首戰告捷,激勵開啟了羅、王在其他三個“顯學”領域中的一系列異軍突起和后來居上:敦煌遺書、流沙墜簡的及時介入研究、明清檔案的挽救和研究,以及對殷周史、古器物、明器、西北地理和民族史學等多項學科的開創并深入研究。一系列的相關成就以其“內容之豐富、甄別之謹嚴、成績之浩瀚、方法之嶄新”,使得子孫后代“欲論中國古學,欲清算中國的古代社會,我們是不能不以羅、王二家之業績為其出發點了”[35]。

3.梁啟超把“清之考證學”列為中國文化后秦“四大思潮”之一,并總結說“其治學根本方法,在‘實事求是’‘無征不信’”;“清考證學”以“樸學”為特色,“其學問之中堅,則經學也,經學之附庸則小學”[8]131,135,174。王國維也指出:“我朝學術所以超絕前代者,小學而已……竊謂我朝三百年之小學,開之者顧(炎武)先生,而成之者(羅振玉)先生也。”[36]“小學”的突破升華了中國古文字學,打造了甲骨學的核心,加固了中華文明基石,成為人類早期文明研究領域中的重要成就之一。

4.王國維更有言評價羅振玉的難能可貴:“先生獨以學術為性命……國家與群力之所不能為者,竟以一流人之力成之。”[37]回眸1900年以降的幾十年間,全球發生了兩次規模空前的世界大戰,中國進行著愈演愈烈的內外殘酷戰爭:在各國、各屆、各級政府都很難集中人力財力來搶救、建設本民族文化之際,更凸顯出羅振玉以“一人之力成之”的難能可貴。當年風雨飄搖中的踽踽獨行、卓絕苦撐,今日看來可謂是力挽狂瀾、砥柱中流。

5.更應看到的是,梁啟超進一步所指出:“凡襲有遺產之國民,必先將其遺產整理一番,再圖向上,此乃一定步驟,歐洲文藝復興之價值,即在此。故當其時,科學亦并未發達也,不過引其機以待將來……故清儒所尊之途徑,實為科學發達之先驅。”[8]224中國今日的科技、經濟、文化的再次崛起和復興于現代文明,印證了任公所言“遺產整理”(亦即胡適所言的“整理國故,再造文明”)作為“中國之文藝復興”的啟蒙奠基作用的重要性;而羅振玉、王國維及稍早的劉鶚、孫詒讓等,在此民族復興大業中所起的關鍵歷史作用,不言而喻。

人類歷史證明,真正能讓一個民族屹立不倒的,不是王侯,不是軍隊,不是人口,而是文明,是文化,是學術。

九、結語

一方面,大發現、大學問的造就,需要若干杰出學者相繼發力,相輔相成。沒有宋元明清千百年“金石學”和“考證學”的積累,就不可能有王懿榮的慧眼識珠;沒有王懿榮“厚值留之”,就沒有劉鐵云的“予數得之”;沒有劉鶚“拓付石印、禱祀以求”,就沒有孫詒讓的“衰年睹茲奇跡”;沒有孫氏的“略通其文字”及林泰輔的“始為詳考、援據賅博”,也難有羅振玉的“詢知發見之地、以三閱月之力為考一卷”和“發憤為之考釋、嘗念言學術傳布之責……今乃幸得之”[3]127;沒有羅振玉長年的關照引導,更難有王國維再上層樓的《先公先王考》《古史新證》、“二重證據法”,以及“獨立之精神,自由之思想,歷千萬祀,與天壤而同久,共三光而永光”的身后榮耀(陳寅恪語)。

另一方面,如筆者在前文《“王劉聯合發現說”和甲骨文的發現鑒定新論》中所說,凡涉及學術和尋求歷史真相,就應掃除一切師承門派、人情避諱等因素干擾,以一碼歸一碼的科學原則,將國故整理清楚。天下沒有完人,微瑕決不掩瑜,先驅們的歷史功績和學術地位不會因存在任何錯誤、瑕疵而稍減。在民族復興必需文化自信和軟實力支撐的今日,學術界對于劉鶚、孫詒讓、羅振玉等人的歷史評價還沒有達到他們實際應得的高度。

自北宋以降,中國傳統知識分子精英就將自身的最高使命歸結為“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平”(張載語)。在筆者看來,王懿榮、劉鶚、孫詒讓、羅振玉、王國維無疑都為“往圣繼絕學”建立了不朽的歷史功勛,不論過去、現在和將來,他們都是中華民族面對西方和世界文明拿得出手的佼佼者。在當年戰火硝煙之外的文化學術疆場,他們成為中華文化繼往開來的中流砥柱,為百年后的民族復興奠定了基礎。

人類發展史已經證明,科學發現和學術成就有如燈塔,引領著文明不斷進步,“為萬世開太平”也隨之潛默移化孕育其中,成為無數學人精神與靈魂歸宿。