腎透明細胞癌64排多層螺旋CT直接征象與病理學分級的對比研究

程蟄承,李志堅,徐 驥,方 威. 安徽省黃山市人民醫院CT/MRI室,安徽 黃山 45000;. 安徽省黃山市人民醫院病理科,安徽 黃山 45000

腎細胞癌(renal cell carcinoma,RCC)起源于腎小管上皮細胞,是最常見的腎惡性腫瘤,占90%以上。腎透明細胞癌(clear cell renal cell carcinoma,CCRCC)是腎細胞癌的最常見類型,占75%以上[1]。CCRCC預后主要與病理學分級相關,病理學分級越高,預后越差,相關治療方案(保留腎組織的腎癌切除術、腎癌根治術、普通化療及生物靶向治療等)也有所不同。因此,早期判斷CCRCC病理學分級對臨床治療方案的選擇及預后判斷有重要價值[2]。隨著腎癌檢查手段不斷豐富,檢查技術不斷發展,腎癌檢出率大大提高。目前診斷腎癌的最主要方法仍為CT,但僅有少量研究報道CCRCC的64排多層螺旋CT表現與Furhman病理學分級之間的相關性[3]。1982年發布的Furhman分級系統是目前應用最廣的腎癌病理學分級系統,但其未考慮組織學分型,在實際應用中存在判讀困難、可重復性差等問題,在2016版世界衛生組織(World Health Organization,WHO)腎臟腫瘤新分類的腎臟腫瘤中的應用價值還未獲得完全驗證,因此被WHO/國際泌尿病理學會(International Society of Urological Pathology,ISUP)推出的4級分級系統所代替。新的分級體系根據核仁明顯程度、形態及分化程度將腎癌分為Ⅰ~Ⅳ級,已成為很好的CCRCC和腎乳頭狀細胞癌預后指標[4]。目前,國內尚未見CCRCC的64排多層螺旋CT表現與WHO/ISUP病理學分級之間相關性的研究報道。本研究旨在通過對不同WHO/ISUP病理學分級的CCRCC的64排多層螺旋CT直接征象進行分析,尋找CT直接征象與病理學分級之間的相關性,探討是否能根據CT直接征象判斷CCRCC病理學分級,幫助臨床醫師在術前確定治療方案。

1 資料和方法

1.1 一般資料

收集2015年2月—2018年5月期間安徽省黃山市人民醫院經手術及病理學檢查證實的34例CCRCC患者,按WHO/ISUP病理學分級標準分為Ⅰ~Ⅳ級,其中Ⅰ級2例(5.9%)、Ⅱ級26例(76.5%)、Ⅲ級5例(14.7%)、Ⅳ級1例(2.9%),并將Ⅰ~Ⅱ級定義為低級別組(n=28),Ⅲ~Ⅳ級定義為高級別組(n=6)。其中男性23例,女性11例,年齡38~75歲,平均年齡(60.7±8.6)歲。右腎病灶17例(50.0%),左腎病灶17例(50.0%),均為單發病灶。病灶最大徑為2.03~12.82 cm,平均(5.80±2.48)cm。

1.2 腎臟64排多層螺旋CT檢查

使用SIEMENS SOMATOM Definition AS+64排128層4D螺旋CT行平掃及增強掃描。患者常規禁食6~8 h,檢查前30 min內飲純凈水600~800 mL。掃描范圍由膈面至雙腎下極,行平掃及皮髓交界期、實質期增強掃描。掃描參數:管電壓120 kV,管電流120~300 mA,層厚5.0~8.0 mm,螺距0.6。采用高壓注射器經肘靜脈注射非離子型造影劑碘佛醇100 mL,濃度為320 mgI/mL,流速為3 mL/s,25~35 s行皮髓交界期掃描,80~100 s行實質期掃描。

1.3 圖像分析

由2名不知臨床資料和病理學檢查結果的高年資主治醫師進行圖像分析,測定病灶的最大直徑、平掃時的密度(與對側腎實質比較),觀察腫瘤的形態、強化是否均勻及是否存在假包膜,測量增強掃描皮髓交界期及實質期病灶的CT值,計算皮髓交界期腫瘤實質與同側正常腎皮質的CT值差、實質期腫瘤實質與皮髓交界期腫瘤實質的CT值差,從而判斷腫瘤強化程度及強化方式。

1.4 統計學處理

2 結 果

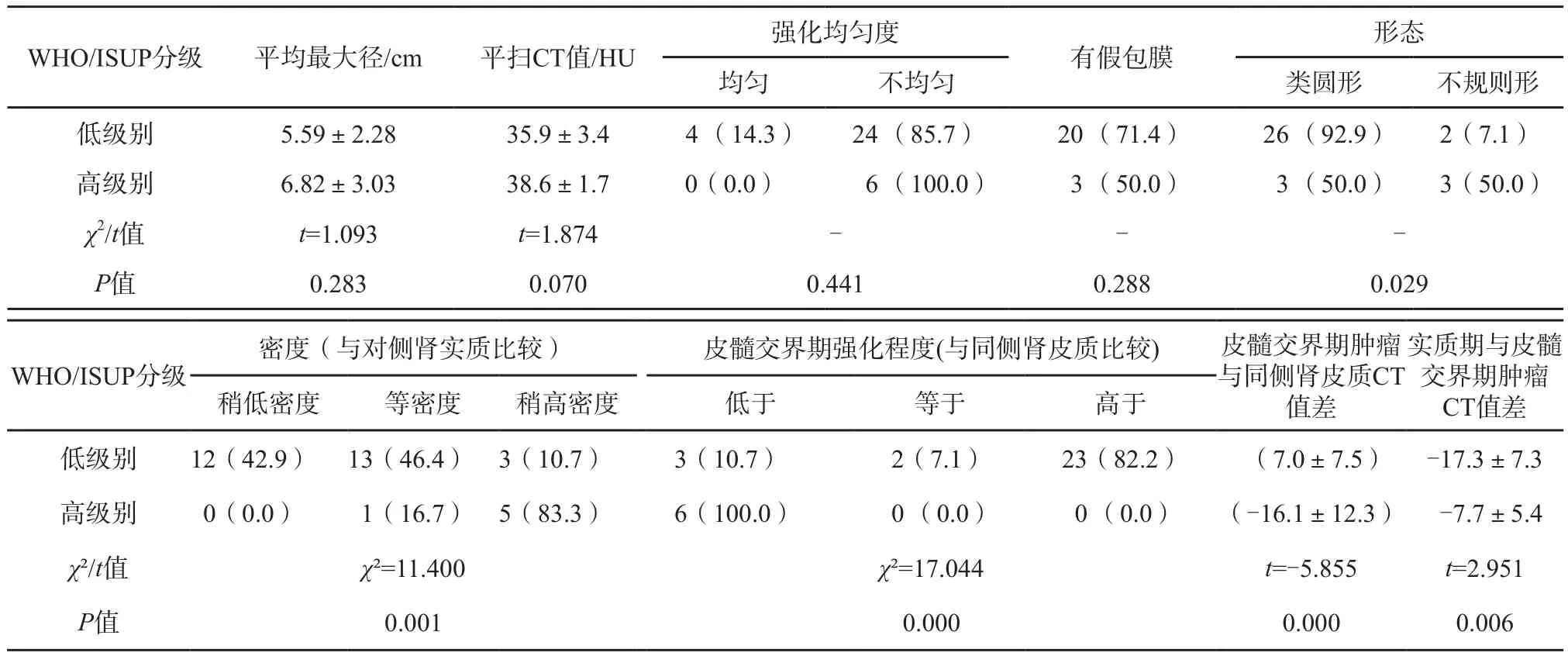

經手術證實的34例CCRCC中,低級別組(Ⅰ~Ⅱ級)28例,高級別組(Ⅲ~Ⅳ級)6例。低級別組病灶最大徑2.03~11.15 cm,平均(5.59±2.28)cm;高級別組病灶最大徑2.97~12.82 cm,平均(6.82±3.03)cm。兩組之間腫瘤大小差異無統計學意義(t=1.093,P=0.283)。低級別組腫瘤外形呈類圓形26例,占92.9%,不規則形2例,僅占7.1%;高級別組腫瘤外形呈類圓形3例,不規則形3例,各占50.0%。兩組之間腫瘤外形差異有統計學意義(P=0.029,表1)。

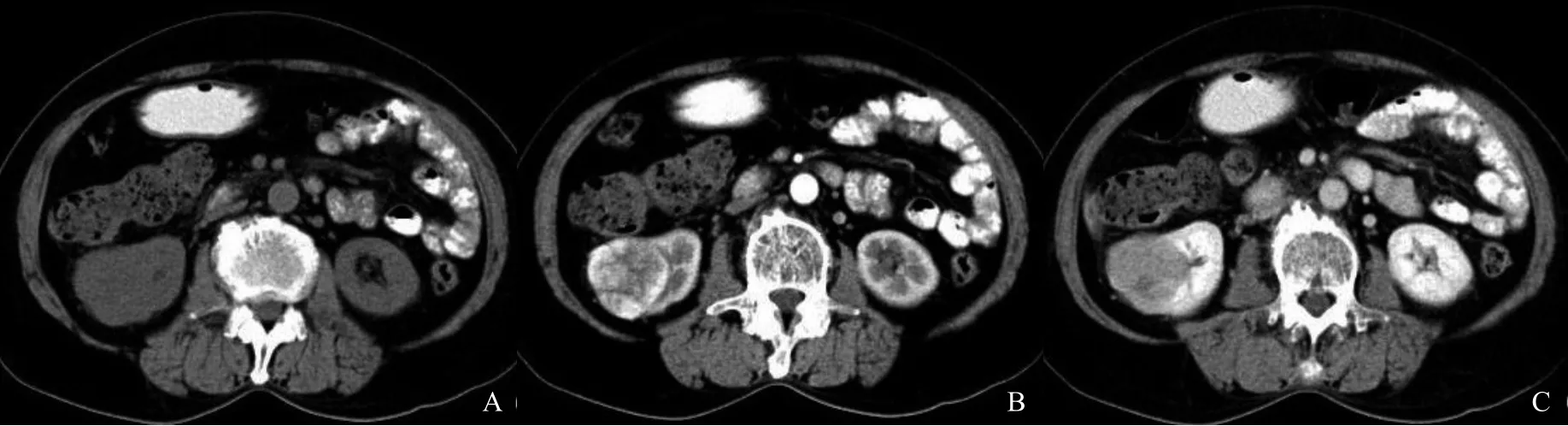

平掃結果顯示,與對側腎實質[(36.4±3.4)HU]比,低級別組腫瘤中12例呈稍低密度[(34.3±3.5)HU,占42.9%],13例呈等密度[(36.4±2.7)HU,占4 6.4%(圖1 A)],3例呈稍高密度[(39.8±0.9)HU,占10.7%];高級別組腫瘤中僅1例呈稍低密度(37.1 HU),其余5例均呈稍高密度[(38.9±1.8)HU]或等密度內伴局灶稍高密度(圖2A)。兩組之間差異有統計學意義(χ2=11.400,P=0.001,表1)。

增強掃描結果顯示,皮髓交界期腫瘤與同側腎皮質[(72.0±18.2)HU]相比,低級別組3例(10.7%)腫瘤實質強化程度略低于腎皮質,2例(7.1%)接近腎皮質,23例(82.2%)略高于腎皮質(圖1B);高級別組6例腫瘤實質強化程度均略低于腎皮質(100.0%)(圖2B)。兩組之間差異有統計學意義(χ2=17.044,t=-5.855,P=0.000)。實質期低級別組腫瘤強化減退更迅速[平均相對強化值(-17.3±7.3)HU](圖1C),高級別組腫瘤強化減退相對緩慢[平均相對強化值(-7.7±5.4)HU](圖2C),差異有統計學意義(t=2.951,P=0.006)。低級別組有24例腫瘤強化不均勻,占85.7%,高級別組6例腫瘤均表現為不均勻強化,兩組之間差異無統計學意義(P=0.441)。低級別組腫瘤中發現假包膜20例,占71.4%;高級別組腫瘤中發現假包膜3例,占50.0%。兩組之間差異無統計學意義(P=0.288,表1)。

表1 CCRCC病理高低級別MSCT直接征象對比分析[n (%)]

圖1 右腎透明細胞癌(WHO/ISUP Ⅰ級)患者CT圖像

圖2 右腎透明細胞癌(WHO/ISUP Ⅳ級)患者CT圖像

3 討 論

CCRCC的預后和術后病理學分級關系密切,病理學分級越高,預后越差,相關的治療方案也有所不同。因此,早期判斷CCRCC的病理學分級對臨床治療方案選擇及預后判斷有重要價值。

以往有關CCRCC的64排多層螺旋CT表現與Furhman病理學分級之間的相關性研究中[5-6]認為,CCRCC的CT直接征象與病理學分級之間無明顯相關性,而病理學分級與間接征象中的腫瘤周圍侵犯、腎靜脈及下腔靜脈瘤栓、淋巴結遠處轉移等有一定關系。本研究對比分析CCRCC的64排多層螺旋CT直接征象時發現,在腫瘤形態、密度、皮髓交界期腫瘤強化程度(與同側正常腎皮質相比)及實質期腫瘤強化減退程度方面與WHO/ISUP病理學分級具有相關性,具體分析如下:

(1)腫瘤形態:惡性腫瘤具有浸潤性生長、癌細胞生長速度不一致的生物學行為特點,分化程度越低,病理學級別越高的惡性腫瘤表現更明顯,所以高級別組CCRCC也更易呈現不規則外形。本研究中,高級別組50%的腫瘤呈不規則形,而低級別組僅7.1%的腫瘤呈不規則形。

(2)密度:Yamashita等[7]認為腫瘤的密度與細胞排列方式有關,另外出血會導致腫瘤密度增高,而高級別CCRCC腫瘤細胞更豐富,排列致密,腫瘤級別越高,惡性程度越高,更易出血。本研究中,高級別組83.3%的腫瘤呈稍高密度或伴有稍高密度,低級別組僅10.7%的腫瘤呈稍高密度。

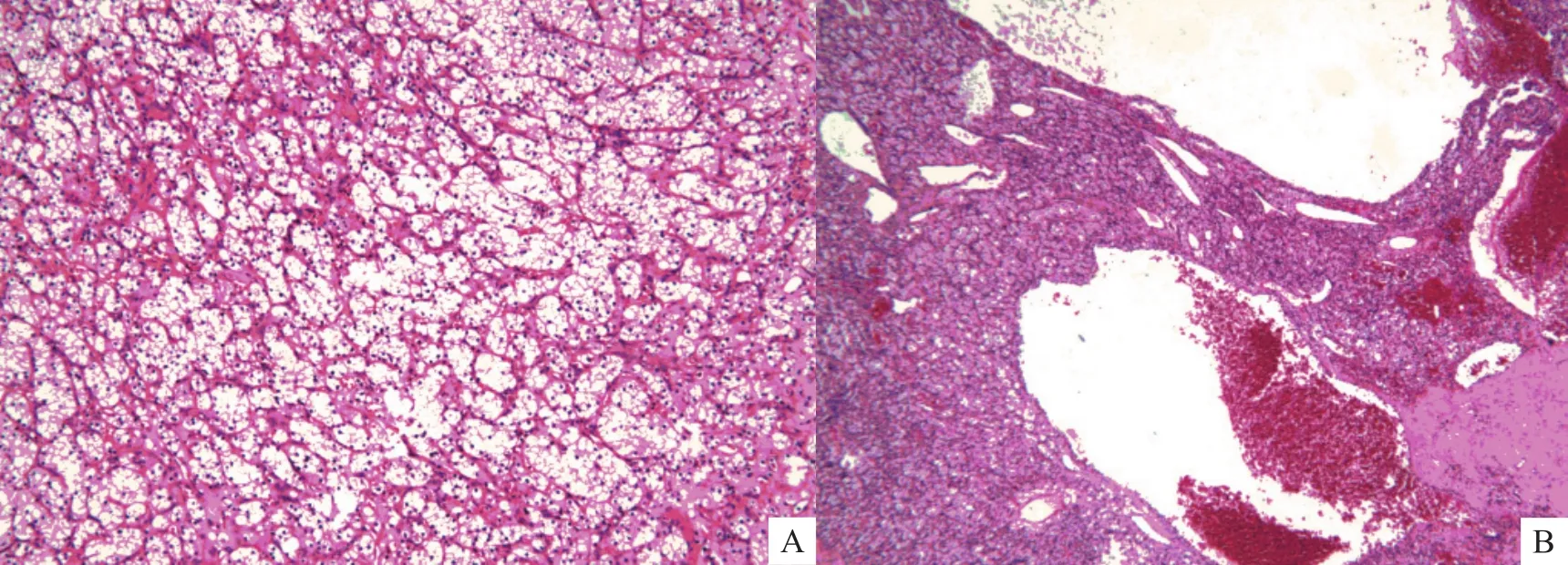

(3)皮髓交界期腫瘤強化程度(與同側正常腎皮質相比)及實質期腫瘤強化減退程度:本研究中,高級別組CCRCC腫瘤實質部分在增強掃描皮髓交界期強化程度及實質期強化減退程度均低于低級別組;這與以往相關報道[2,5,8-9]的觀點一致。原因可能為:① 根據WHO/ISUP分級,CCRCC級別越高,分化越差,腫瘤新生血管分布不均,并伴有動靜脈短路,因此腫瘤內的血流量也分布不均;腫瘤細胞易堆積并浸潤血管壁,致使管腔狹窄。這些因素均可減弱腫瘤的灌注速度及通透性。而級別低、分化好的CCRCC腎組織支架相對完整,微血管密度高,供血動脈相對成熟(圖3),管徑粗,血液流速快,血流量大,造影劑更容易進出病灶,導致增強掃描早期強化更顯著,后期減退更明顯。② 高級別CCRCC生長迅速,細胞排列致密,微血管密度相對低(圖4),腫瘤組織易因血供不足而發生壞死,也可能表現為強化程度相對較低。③ 腫瘤級別越高,血管通透性越高,腫瘤血管高滲透性導致血液黏度和間質滲透壓增高,使其血流速度和滲漏性降低[10]。

有研究[11-12]表明,腫瘤的強化程度與瘤內微血管的多少呈正相關,因此增強掃描時腫瘤強化程度可直接反映瘤內血管生成情況。有學者[13-14]發現CCRCC瘤內微血管密度隨病理學級別的增高而減低,且微血管密度低的腫瘤預后較差,進一步證明不同級別CCRCC的64排多層螺旋CT增強掃描強化方式與病理分級之間存在一定的相關性。

Chen等[15]也發現,隨著腫瘤病理學級別升高,其內惡性成分更多,侵襲性更強,生長速度更快,腫瘤的體積也更大。李剛等[16]的研究表明,腫瘤浸潤和穿透假包膜與病理學分級以及腫瘤直徑相關。但本研究中以上兩項直接征象高低級別組間差異無統計學意義,可能與樣本數較少有關。

圖3 右腎透明細胞癌(WHO/ISUP Ⅰ級)病理學表現

圖4 右腎透明細胞癌(WHO/ISUP Ⅳ級)病理學表現

本研究主要針對CCRCC的64排多層螺旋CT腫瘤直接征象進行分析,而對腫瘤周圍侵犯、靜脈癌栓、淋巴結遠處轉移等間接表現未涉及,聯合間接征象等指標判斷CCRCC術前病理學分級的準確性是否更高,是下一步探究的方向和重點。另外本研究系回顧性研究,樣本量較少,應收集足夠的各病理學級別樣本,以提高研究的準確性。

綜上所述,本研究初步分析了CCRCC的64排多層螺旋CT直接征象與WHO/ISUP病理學分級之間的相關性,認為CT直接征象中的腫瘤形態、平掃密度、皮髓交界期腫瘤強化程度及實質期腫瘤強化減退程度等可以作為判斷其WHO/ISUP病理學分級的依據,能為術前制定治療方案提供幫助。