3億人參與冰雪運動 上海成2022冬奧會“補給站”

吳雪

2012 年國際滑聯短道速滑世界錦標賽開幕式。

以往,由于氣候的地域局限性,中國冬季運動的發展,常常以黃河為界,上海這座南方城市,常年濕潤、少見冰雪,冬季運動一度是個陌生的體育名詞。但隨著2011年國際頂級賽事舉辦、2015年“3億人參與冰雪運動”目標提出、2018年上海雪車舵手成國家隊主力、2022年冬奧會進入“北京時間”,在經驗中成長的“上海冰雪”迎來了發展的黃金期。

“一方面運動員應參與所有項目,未來4年達到世界水平;另一方面,優勢項目在家門口勇創佳績,是所有運動員的夢想。” 北京冬奧會和冬殘奧會運動員委員會主席楊揚在談及冬奧會兩個小目標時表示,從人才輸出、場地建設到產業引導,“上海力量”不能缺席。而從普通大眾的直觀層面看,去什剎海溜冰,去紫竹院打冰球,去頤和園玩冰車,這些“老北京人”酷愛的冬季運動,已經拆掉了地域壁壘,平移到上海。

上海,怎樣成為2022年北京冬奧會“補給站”,助力“3億人參與冰雪運動”的目標,作為“南方冰雪橋頭堡”的上海,給出的答卷,令人刮目相看。

冰雪運動的“海派土壤”

八年前,國際滑聯短道速滑世界杯中國站在上海開戰,作為東方體育中心承接的首個冰上大型賽事,90后中國小將們在首個比賽日表現不俗,紛紛通過預選賽,順利晉級下一輪。那時,17歲的武大靖尚未獲得冠軍,楊揚還未著手冰上飛揚俱樂部的“上海探索”。

隨著頂級賽事粉墨登場,“北冰南展”計劃也在上海落地生根,從2011年起,三年時間,冰壺、冰球、短道速滑、花樣滑冰等國際國內冰上賽事紛紛來滬,越來越多的高標準冰場、日漸增多的愛好者,逐漸確立了上海作為黃河以南冰上運動中心的金字招牌。

“每次舉辦大型冰上賽事前后,我們都會舉辦體驗活動,參與的市民很多,最大70多歲,最小才四五歲。”上海市冰雪協會主席嚴家棟告訴《新民周刊》,與冰上運動的零距離接觸,不僅激活了市場,更提速發展。雖尚處在“萌芽”階段,但上海冰雪另辟蹊徑:拋開了以往傳統體制內的培養模式,而是依托社會化俱樂部與校園的“體教結合”創新路徑。

2012 年3 月11 日, 在上海舉行的國際滑聯短道速滑世錦賽女子3000 米接力比賽中, 由劉秋宏、范可新、孔雪和李堅柔組成的中國隊以4 分16 秒303 的成績獲得冠軍。

從那之后,冰雪運動在上海的大眾普及逐漸呈現:2014年上海市第十五屆運動會,將冰壺和花樣滑冰首次列為正式比賽項目,64支隊伍報名冰壺比賽,100多名運動員角逐花樣滑冰比賽,主辦方始料未及;同一年,上海市冰雪協會(時為上海市滑冰協會)和上海市冰壺協會受政府委托,通過政府購買服務的方式,組建第十三屆全國冬運會參賽隊伍;2015年,上海市青少年冰球聯賽和上海市花樣滑冰比賽列入市民體育大聯賽比賽項目。

冰球,作為傳統冰上“老三項”之一,見證了海派土壤的聚集成長。2005年從國家隊退役、轉戰上海繼續事業的前中國女子冰球隊隊長馬曉軍告訴《新民周刊》,“當時上海幾乎沒有冰場,唯一一塊還是位于人民廣場商業圈的商業冰場,由于場地稀缺的限制,南方人根本不知道冰球為何物”。

正是在這樣零基礎的情況下,上海冰球隊作為唯一一支由飛揚俱樂部組建的體制外代表隊,緊跟上海釋放的紅利政策,逐漸有了一席之地。“經濟基礎很重要,北方有5個月的冰期,現在在南方可以365天都上冰。”馬曉軍說,只用了三年,人們對冰球的認知,從“不知所云”“沒接觸過”,到迅速覆蓋了15所學校近5000名學生。

2016年1月,第十三屆全國冬季運動會,上海冰球隊作為南方地區唯一一支參賽隊參與角逐;同年4月,來自上海的沈尚晏入選U16國家青少年隊,成為首個入選冰球國字號球隊的上海選手……

隨著辦賽經驗的增多,上海開始嘗試賽事創新,2016年國際滑聯“上海超級杯”大獎賽開幕,同樣在東方體育中心,首次將奧運項目和非奧項目安排在一起呈現,并實現了短道速滑與花樣滑冰在同一場地切換自如的可能性,為冰上賽事建立了上海標準。

上海是一座海納百川的城市,更是一個辦賽經驗經過打磨的城市,從精心辦賽到賽事創新,上海的信心與底氣促進了冰雪運動的良性發展。嚴家棟說,過去五年,上海市冰雪協會由短道速滑、花樣滑冰和冰球3個項目發展到6個項目,新增了雪車、滑雪和速度滑冰,目前全市已有15塊冰場、11個室內滑雪場所。這也是2018年11月,上海市滑冰協會更名為上海市冰雪協會的重要原因,而這一更名也預示著冰雪運動將在上海更有力地融合。

2018年12月7日,國家體育總局與上海市人民政府簽署了關于冰雪運動項目合作協議書,指出上海作為冰雪運動“南展西擴東進”戰略銜接北方、覆蓋我國其他地域的樞紐,將在優質人才培養、頂級賽事舉辦、集訓基地保障上,提供多元化的“上海新樣本”。

跨界選才 雪車舵手煉成記

如同夏季奧運會“得田徑者得天下”,冬奧會則是“得雪上者得天下”。申城冰上運動的普及發展歷史還不到10年,雪上運動則更短。但上海卻成為了冬奧會人才的“能量補給站”。

上海市體育局競技體育處處長王勵勤表示,上海冬季運動項目運動員,主要來自跨界、跨項選才,目前,已組織300多名運動員報名參加,60多名運動員參加了國家集訓隊。

在閔行莘莊訓練基地田徑場,走出過劉翔、謝文駿等一批優秀的田徑名將,但在一旁有一塊不起眼的鉛球訓練場,今年25歲的國家隊雪車舵手邵奕俊,正是從這里走向了冬奧會。

2015年,北京申辦冬奧會成功,國家雪車隊開始組建,由于后備人才稀缺,不少田徑、舉重、摔跤等運動員參加了全國“人才海選”,苦練鉛球七年的邵奕俊,原本的發展軌跡是,如果鉛球投出好成績,便入選國家隊參加國際大賽甚至奧運會,如果不行就早早退役當教練。但當時,身材高大、速度靈敏、超強爆發力的邵奕俊,被中國雪車隊教練馬哈特一眼看中,并留下委以核心重任——擔當四人雪車中的舵手。

有著“雪上F1”美譽的雪車運動,起源于瑞士,風靡于歐美,從第一屆冬奧會開始,就被定為正式比賽項目,一臺四人雪車的重量通常在210公斤左右,最快時速能達到150公里,堪稱驚險刺激。邵奕俊說:“駕馭雪車跟普通開車完全不同,你必須會在墻上開,在重力、離心力和壓力的作用下,舵手的職責是去感覺它們,控制住雪車,不要翻車。”

中國雪車隊組建兩年多,雖然受到場地條件、比賽經驗的限制,但大家硬是一點點提升了上來,從練鉛球到開雪車,從初學者到站在領獎臺,25歲的上海小伙兒邵奕俊,實現了中國雪車項目奧運會參賽“零的突破”。

如果說跨項是華麗轉身,那跨界就是大膽創新。嚴家棟告訴記者,目前他們正在與上海戲劇學院附屬舞蹈學校商議開設花樣滑冰實驗班事宜,彌補之前花滑缺乏舞蹈基礎等短板問題,重點培養一批職業化、高水平的花滑運動員,為國家隊輸送后備力量。

當然,邵奕俊并非申城普及冰雪運動后收獲的獨苗,冰雪項目拓荒的舉措也不止雪車一個。2016年第十三屆全國冬運會,上海組隊征戰冰壺、冰球、短道速滑和花樣滑冰等4個項目的比賽,成為唯一派隊參賽的南方城市。

2013年7月,上海市體育局組建第一支由8男8女組成的冰壺隊,和東北三省少體校培養人才的模式不同,上海隊選手在校園中成長,在專業場地訓練。經過五年臥薪嘗膽,不僅奪得了全國青年比賽第四、成人比賽第五的成績,20歲不到的上海冰壺選手瞿航還成功獲得了國家青年隊的集訓資格。

不過,冰壺隊教練盛杰說,作為絕對年輕的新生力量,中國隊員平均16歲上冰的年齡,相比加拿大、北歐等冰雪強國的6歲,偏差較大。記者從上海市體育局了解到,目前他們正多措并舉推進申城冰壺運動發展。一方面,今年1月,協會牽頭成立了40人的上海冰壺集訓隊,并聘請韓國冰壺隊前隊長、四壘手金智善任上海冰壺隊總教練;另一方面,“體教結合”搭建培訓體系,組織冰壺初級裁判員等培訓班,覆蓋高等院校、體育俱樂部及普通大眾。

上海市冰壺協會負責人說,隨著政策的不斷推進,上海更多冰壺選手不斷涌現。今年年初,上海市向明中學等57所中小學被確定為“冰雪運動特色學校”;今年2月,上海對外經貿大學和上海海事大學也獲批成立上海冰雪高水平運動隊,將于2020年開展招生工作,完成了上海市冰壺運動“大、中、小學一條龍”的最后一塊拼圖。

此外,黃浦、靜安、閔行和松江等區都開始組建冰壺隊,目前,上海注冊冰壺運動員數量共287人,各區各校全年參與冰壺運動人數不少于8000人。從無到有,從有到多,從數量到質量,冰壺運動正在上海呈現出更多可能性。教練盛杰說,2022年北京冬奧會時,冰壺隊的孩子正值23歲左右,希望他們能走向冬奧會賽場,綻放光彩。

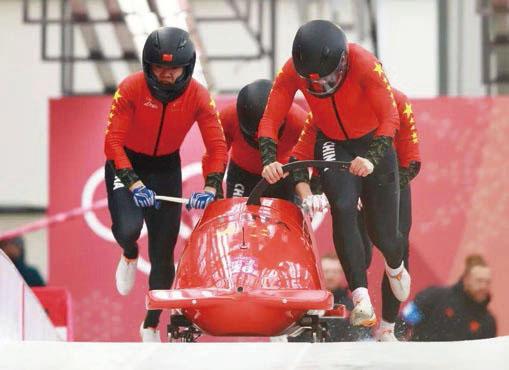

田徑跨項運動員邵奕俊作為舵手參加了2018 年平昌冬奧會男子四人雪車項目比寒,這也是上海選手第一次出現在冬奧會的賽場上。

上海飛揚短道俱樂部教練、短道速滑世界冠軍王偉(左)在訓練中糾正小隊員的動作。

冰壺運動正在上海呈現出更多可能性。攝影/李一平

南方城市里的“冰雪王國”

“從長期規劃看,目前上海冰雪運動不僅要助力冬奧會,更要達成‘3億人參與冰雪運動的目標。”嚴家棟告訴《新民周刊》,申城“冰雪王國”的氛圍越來越濃,恰恰說明了冰雪運動,走上了從群眾體育進階到競技體育,再從競技體育反哺到大眾的創新路徑。

2018年平昌冬奧會后,進入2022年北京冬奧會周期。2018年12月,第五屆大眾冰雪季開幕式首次走出北方,來到上海。正是看中了上海作為南方冰雪運動的“橋頭堡”,近年來開展冰雪運動的氛圍,以及冰雪運動“南展西擴東進”戰略的體現。

開幕式突破以冰場為主舞臺,鋪設雪道,形成線與面結合,打破以往四屆現場無雪的難點,在室內搭建高度達19.3米的仿真雪道,首次實現冰與雪的融合,而開幕式上的冰球、冰壺、滑雪等運動員,99%來自于上海本土,開場曲《冰雪彩虹》中,33名自由式滑雪隊員,用720度轉身劃下完美弧度。開幕式導演章瀚表示,以往開幕式會邀請東北三省運動員來幫忙,這次她走訪了滬上幾個俱樂部,發現人才濟濟,根本無需外援。

大眾冰雪季的召開,成為上海各類群眾性活動與比賽發展的契機,僅冰球聯賽就有450場,參與人數一直很穩定,歷時也比較久。而在過去八年,上海逐步培養出一批鐵桿冰迷。他們看得懂比賽,說得出門道,還有更多愛好者每個周末帶孩子親自上冰實踐。申城冰場的“人滿為患”,似乎成為了體育迎新年的新潮流。

2019年1月,東方明珠腳下出現了滬上首個戶外真冰冰場——“冰飛揚”上海東方明珠冰上嘉年華,而這個冰場的牽頭人,正是中國冬奧會首金獲得者楊揚,冰場上有教練全程指導的零基礎家庭,也有每周末晚安排的花滑、速滑、冰球等專業運動特別展示。

楊揚告訴《新民周刊》,開始推廣時壓力很大,但她一直堅信,冰雪運動的魅力,只有打動自己,才能打動別人。而楊揚2013年一手創辦的冰上飛揚運動中心,也是營造冰雪氛圍的優秀標桿。俱樂部從青少年入手,嘗試在周邊20多所學校推行冰上體育課,遇到好苗子,直接加入校隊深度培養。

首個戶外真冰冰場是一次成功的嘗試,但大眾普及還需完善的系統支撐。記者從上海市冰雪協會獲悉,在冰雪運動發展的可喜勢頭下,總面積22.7萬平方米,以阿爾卑斯山為主題的9萬平方米室內滑雪場“冰雪之星”,正在臨港緊鑼密鼓地建設中,計劃于北京冬奧會開幕的2022年對外開放。上海正是秉承著“南展西擴東進”的戰略重點,在場地建設、氛圍營造、人才輸送等方面,一步步帶動全民參與并支持冰雪運動。

國際滑聯一位官員曾寄語上海:“總有一天,上海的孩子也能參加冬奧會。”如今,寄語變成現實,未來,將會有更多“阿拉”小伙子、小姑娘脫穎而出,申城這座“冰雪王國”也有責任以整裝待發的昂揚姿態,為三年后家門口的冬奧會,貢獻更多力量。