基于“深度思維”的高中生物學課堂教學模式構建*

張 偉 (江蘇省如東高級中學 江蘇如東 226400)

思維能力、 思維品質和創新精神的培養是素質教育的核心, 思維品質提升和思維能力訓練的主陣地毫無疑問在課堂, 教師在課堂教學中應將深度思維貫穿于教學的每一個環節。

1 基于深度思維的課堂教學模式探索的緣起

觀察當下部分課堂, 教師過于注重教學方法的新穎和現代教育手段的推陳出新, 一味追求課堂流程的順暢和學生的參與率,重形式而輕效果。甚至一些比賽課, 教師刻意回避學生的深度思維訓練,課堂看似一帆風順,但是這樣的課學生的能力得到真正發展了嗎?是真正的好課嗎?與當下核心素養培養的理念吻合嗎?由此,開始探索構建基于“深度思維”的課堂教學模式。

2 基于深度思維的課堂教學模式探索的意義

通過問卷調查部分教師和學生, 發現生物學應以記憶為主的觀念仍然大有市場, 這與當下高中生物學核心素養培養的理念大相徑庭。 培養學生的深度思維是落實核心素養的有效途徑, 科學探究需要深度思維, 例如觀察類實驗需要關注細節探究, 探究類實驗需要遵循科學發現的過程完成實驗。生命觀念的形成需要深度思維,例如神經調節需從靜息電位產生的離子基礎、 動作電位產生的原因等角度分析; 內環境與穩態應該從物質的角度、平衡的角度來深入解讀。社會責任的培養需要深度思維, 例如酒后駕車的危害需要從神經調節入手; 焚燒秸稈的危害需要從物質循環的角度展開。科學思維的形成需要深度思維,例如基因工程需要深入知識內部,對各種情況進行辨析,學生才能真正領悟基因工程的精髓; 細胞工程和胚胎工程,需要深入分析原理和操作要點,才能掌握科學技術的本質屬性。

3 高中生物學課堂教學中激發深度思維的策略

3.1 通過深度對話激發深度思維 多維的互動對話是激發學生深度思維的有效手段, 主要策略有:①合作學習和展示過程中的生生深度對話,通常使用在重、難點突破上,在科學分組的前提下,精心設計討論題,然后進行質疑互動,最終達到突破難點的效果;②展示和總結階段的師生對話,通常使用在習題講評、 小組展示或在小組活動后的總結階段, 教師根據學生的典型錯誤或者小組活動中出現的問題,進行設問或追問激發深度思維,師生對話時允許其他學生進行補充和再次提問。

3.2 通過問題導學激發深度思維 問題導學是激發學生深度思維的有效措施, 可在課前編制導學案, 以問題的形式設計活動內容, 可編制問題串,問題的內容可以是基礎問題的綜合,可以是日常生活問題的解決, 也可以是知識與最新科技成果的關聯。 課堂上首先讓學生圍繞問題在自主學習的基礎之上進行合作攻關, 展示環節可根據學生問題解決的情況提出新的問題進行思維拓展,最后可設計有一定難度的問題進行拓展延伸等。

3.3 通過合作探究激發深度思維 合作探究能讓學生像科研人員一樣, 在學習過程中主動地發現問題和解決問題,還能培養學生的創新能力。首先營造情境激發學生的探究欲望, 接著按照探究的一般步驟使學生沿著科學家探究的足跡經歷探究過程,并體悟科學家的思維過程,最后得出探究結論。 例如,在光合作用的發現過程、生長素的發現過程,以及DNA 是主要的遺傳物質等內容的教學中,使用合作探究會取得意想不到的效果。

3.4 通過展示交流激發深度思維 展示交流分為組內展示和班級展示2 種。 組內展示由學習組長組織,主要解決基礎性問題,通過小組討論可形成一些含金量較高、 代表學生深度思維水平的生成性問題,有利于教師把握教學方向,對于組內展示未能解決的問題則進行班級展示。 班級展示由教師組織, 各小組選派代表展示小組學習成果并提出小組困惑,其他小組進行解惑或質疑,對于班級展示仍然無法解決的問題, 教師應及時進行恰當的引導并調整思維方向。

4 基于深度思維的課堂教學模式在生物學教學中的運用

基于深度思維的課堂教學模式以發展學生思維為目的,課堂以學生為主體,遵循學生的發展規律,尊重學生差異,以自主學習、小組活動、自主展示、問題導學和拓展延伸為手段,注重課堂氛圍的營造,以多元評價為保障,以學生全面發展為終極目標。

以人教版高中生物學必修3 第4 章第2 節“種群數量的變化”新授課為例,基于深度思維的課堂教學模式的教學流程如圖1 所示。

圖1 基于深度思維的課堂教學框架圖

4.1 情境導入,引發思考 高質量的情境能激發學生的思考, 引發情感共鳴, 是深度思維的誘發劑。情境的選取一般就學生的最近發展區而定,可以是新聞、故事、生活熱點或最新科技等,使學生意識到學習本節課的必要性, 進而調動其學習積極性。情境也要有一定的思維量,使學生帶著問題和求知欲進入下一階段的學習。

在“種群數量的變化”一課中,設計了2 個問題情境,通過短片的形式展示。

情境1:互花米草曾被認為是保護沙灘和河堤的最佳植物, 但是因為互花米草的超強繁殖能力危害了其他物種的生存, 許多國家將其列為入侵物種。

情境2:長江江豚是淡水豚類,被稱為微笑天使, 目前僅存1 000 余頭。 2014年農業部將其升級為國家一級保護動物。

提出問題: 怎樣從種群數量角度進行有害物種的防治和瀕危物種的保護? 筆者所在的地區濱江臨海,學生對互花米草和長江江豚很熟悉,但對于它們的危害和瀕危并不清楚, 通過情境強烈激發了學生的探究欲望。

4.2 分塊活動, 知識完善 該環節以學生為主體,使學生在小組合作探究中完善知識,產生新的困惑并逐漸將思維引向深入。 教師將知識歸類并制定導學案,在課前發給學生,讓學生明確學習目標和重難點,自主思考導學案,并帶著問題進入課堂參與討論, 自主學習內容的設計要源于教材而高于教材, 使學生意識到要認真看書并積極思考才能在分塊活動時參與討論。

在“種群數量的變化”一課中,設計了3 個活動。

活動1:構建種群數量變化的數學模型。 設計了1 個情境和4 個問題。

情境3:營養和生存空間沒有限制的情況下,某種細菌每20 min 通過分裂繁殖1 代,將1 個細菌接種在該條件下培養。問題串如下:①描述細菌種群數量的變化規律。 ②構建細菌種群數量變化的數學方程式。 ③構建細菌種群數量變化的曲線圖。 ④總結數學模型構建的一般方法。

活動2:分析種群數量變化的“J”型和“S”型數學模型。 設計了2 個情境和5 個問題。

情境4:1859年,一位英國人來澳大利亞定居時帶來了24 只野兔。一個世紀之后,這24 只野兔的后代竟達6 億多只。問題如下:①根據模型構建的一般方法構建模型。

情境5:生態學家高斯在0.5 mL 培養液中放入5 個草履蟲, 發現第5 天后草履蟲基本維持在375 個左右。 問題串如下:①根據模型構建的一般方法構建模型。 ②構建種群增長速率變化的數學模型。 ③從種群數量增長規律等角度對海洋捕撈提出合理化的建議。 ④種群數量將永遠維持相對穩定嗎?

活動3:運用種群數量增長的模型分析問題。設計了2 個問題: ①請運用種群數量增長模型分析互花米草的防控舉措。 ②請運用種群數量增長模型分析長江江豚的保護舉措。

4.3 自主展示,網絡構建 該環節是活動后的成果展示,經過環節2,小組成員都帶著自己的思考進入該環節。在小組展示時,允許本組成員進行補充,也鼓勵其他小組的學生不斷追問甚至爭論,教師要適時地提醒,并判斷問題的價值,引導學生思維的方向。 通過該環節, 學生的思維真正走向深入,不斷產生新的問題,構建知識網絡。

在“種群數量的變化”一課中,每個活動結束后都及時進行自主展示, 學生會有激烈的思維碰撞, 尤其活動2 和活動3 之后的展示。 針對活動2,學生提出了下述問題:①如果進行害蟲的防治和瀕危物種的保護,應將它們保持在“S”型曲線的哪一點? ②如果在K 值怎樣進行捕撈? 針對活動3,學生提出了下述問題:①如果是家鼠和大熊貓怎樣進行防治和保護? ②怎么知道長江江豚的種群數量的大小? ③如果將互花米草全部去除對海岸線會有影響嗎?在思考同伴所提問題的同時,課堂教學也達到高潮,學生都沉浸在深度思維中,這時教師可將學生感興趣的問題通過師生、 生生互動逐一解決。

4.4 問題導學, 思維深入 通過上述3 個環節,學生已掌握絕大多數的知識, 但畢竟學生能力有限,這時教師可在學生已掌握知識的基礎上,針對學生的學習情況編制新的深層次問題, 可以是問題串,也可以是已有知識的拓展或變式。

在“種群數量的變化”一課中,針對活動2 設計了如下2 個問題串:

問題串1:①當λ>1、λ=1 時,種群的數量變化都呈“J”型嗎?②“J”型和“S”型曲線的增長率和增長速率曲線分別應如何畫?

圖2 小球藻種群增長速率隨時間變化的曲線

問題串2: ①圖2 是某實驗小組測得的一定體積培養液中小球藻種群增長速率隨時間變化的曲線。 請將該模型轉換成小球藻種群數量變化的數學模型。②某細菌種群隨時間延續營養物耗盡,由于突變的原因出現了新菌株, 它們能利用原來菌種產生的有害代謝廢物。 請構建該細菌種群數量變化的數學模型。

學生對以上2 個問題串產生了濃厚的興趣,課堂氣氛再次活躍。 通過合作探究、小組展示、組間爭論和師生互動,這些問題得到了圓滿的解決,學生對問題的認識也達到了新的高度。

4.5 拓展延伸,聯系生活 拓展延伸是對本節課知識的升華, 可以通過問題的形式與日常生活聯系,激發學生課后探究的欲望。可以是教材知識的拓展, 使學生的思維走向深入; 也可以是習題鞏固,使學生在訓練中鞏固知識。避免使用陳舊的習題,采用改編或者原創習題,鼓勵學生在黑板上作答,在學生自主講解和互評后教師進行精析,可即時進行變式或根據學生的錯誤設計二次訓練。

在“種群數量的變化”一課中,拓展延伸了如下問題:釀酒時酵母菌的種群數量是怎樣變化的?能用曲線的形式表示嗎?

教師原創了5 道課堂即時訓練題和15 道課后訓練題,即時訓練題如下:

原創題1:下列有關種群“J”型增長的敘述,正確的是(C)。

A.“J”型增長的種群生存條件是有限的

B.“J”型增長的種群都有K 值

C.“J”型增長的種群個體數一定不斷增加

D.自然界中絕大多數種群呈“J”型增長

原創題2:下列有關種群“S”型增長的敘述,錯誤的是(D)。

A.種群生存的資源和空間是有限的

B.達到K 值時種群的出生率與死亡率相等

C.K/2 值時種群的增長速率達到最大

D.同一種群的K 值是固定不變的

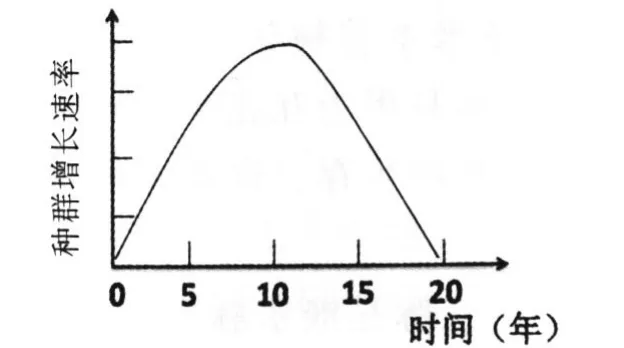

原創題3:圖3 表示某物種遷入新環境后,種群增長速率隨時間變化的曲線。 經調查,在第10年時該種群數量為200 只, 估算該種群在此環境中的環境容納量約為(D)。

圖3 某物種種群增長速率隨時間變化曲線

A.100 只 B.200 只 C.300 只 D.400 只

原創題4:近年來,我國在許多海域實行“伏季休漁制度”,其目的是(B)。

A.定期檢修漁船和捕魚機械,節省漁船所用燃料

B.控制被捕魚的大小和數量,實現漁業可持續發展

C.實施分區管理,避免漁事糾紛,平衡各方利益

D.防止海洋出現“赤潮”或降低海水污染的程度

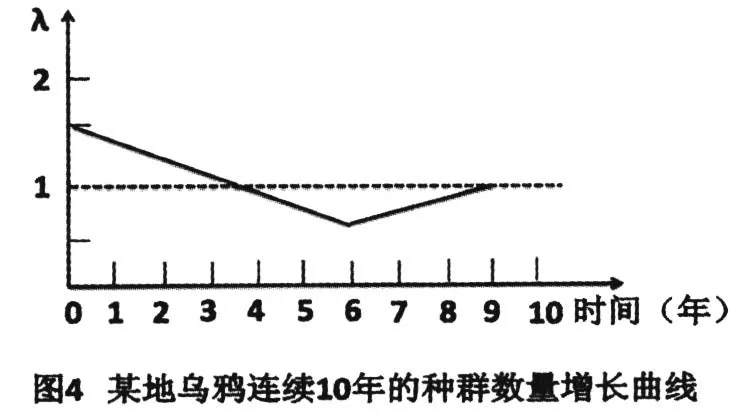

原創題5:(多選)某地烏鴉連續10年的種群數量增長情況如圖4 所示, 后一年的種群數量是前一年的λ 倍,下列分析正確的是(B、C)。

A.第6年以前烏鴉種群數量呈“S”型曲線增長

B.第3年的烏鴉種群數量最大

C.第5年的烏鴉種群數量多于第7年

D.第3年的烏鴉種群增長速率最大

5 基于深度思維的課堂教學模式的實踐反思

5.1 準確定位師生關系是前提 深度思維的前提是確立合理的師生關系,營造良好的課堂氛圍,開拓學生的思維從而實現思維的碰撞。 還要確立學生的主體地位, 使學生在自主和合作學習中構建知識網絡。教師是課堂的組織者、引導者和促進者,調控課堂對教師提出了更高的要求,對于一些“偏”和“怪”的問題要及時糾正并引導正確的方向。 例如在“種群數量的變化”一課中,當學生提出“家鼠為什么不在K/2 時防治”“‘J’型為什么一直增長”等討論價值不大的問題時,教師應迅速答疑后引入新的問題。

5.2 學生思維品質的培養是關鍵 在課堂中,要培養學生的辯證思維, 培養學生用發展的眼光看問題,對具體問題要一分為二地看。例如生物技術的安全性和倫理問題、 運用現代生物進化理論解釋某些現象,以及環境污染的治理,都需要學生有這樣的思維品質。要培養學生的創造性思維,鼓勵學生質疑問難,肯定學生挑戰權威的精神,例如在課堂中多安排合作探究、自主展示等環節,鼓勵組內互助和組間評價。還要培養學生的發散思維,在問題導學時,鼓勵學生從不同的角度分析問題,教師要多引導,多使用“怎么樣”“為什么”等語言,激發學生的深度思維。

5.3 多種教學手段的合理運用是保證 傳統課堂中“教師講學生聽、教師寫學生記”的模式無法激發深度思維, 要給學生充足的預習和準備時間去思考。課堂教學中運用小組合作探究的方式,經過團體互補,學生的思維會更加開闊,教師對于學生的靈光一現要及時追問并正確引導, 使學生的思維不斷走向深入。多運用知識網絡的構建方式,讓學生的思維在互動中不斷的碰撞, 在組間辯論中進一步深化。注重知識的歸納,更要關注知識演繹的過程, 使學生沿著科學發現的過程完成知識的演繹,同時采取問題導向,根據學生的最近發展區設置路障,使學生始終處于深度思維中。

5.4 多元評價機制是根本 教師要尊重學生的個體差異, 通過多元的評價促進每一位學生的全面發展,要注重過程性評價,注重對學生參與度和思維度的評價,對于學生的積極性要給予肯定,表揚勇于展示、樂于合作和善于探究的學生。同時還可以安排學生自評和學生互評, 使學生在評價中不斷地完善自我,在評價中不斷地享受進步。

基于“深度思維”的課堂教學模式使教學走向實效,使學生思維品質提升并走向深入,同時教學模式對教師的要求也更高了。作為一線教師,只有多實踐、多反思,扎根課堂并改革課堂,才能構建充滿思維張力的課堂,為學生的終身發展奠基,落實核心素養的同時開辟出課堂教學新天地。