水稻育種史中國的驕傲

——以人教版“從雜交育種到基因工程”為例

陳 潔 徐 彤

(江蘇省無錫市輔仁高級中學 江蘇無錫 214123)

1 教學設計的可行性思考

中國的科技發展源遠流長, 在很長的一段歷史時期都居于世界領先地位。 尤其是農學、 天文學、數學和中醫學,構成了世界文明的重要組成部分,水稻就是一個典型的例子。作為糧食的重要來源,水稻種植起源于1 萬多年前我國的長江流域,我們的祖先汰劣留良,馴化野生稻。新中國的科學家通過對水稻增產的研究, 為世界糧食安全作出巨大貢獻。育種研究代代傳承創新,繪制出一部完美的育種科學史。因此,筆者期望以中國水稻育種科學史為主線,實現“遺傳育種”的專題教學。

2 教學內容的表里性編排

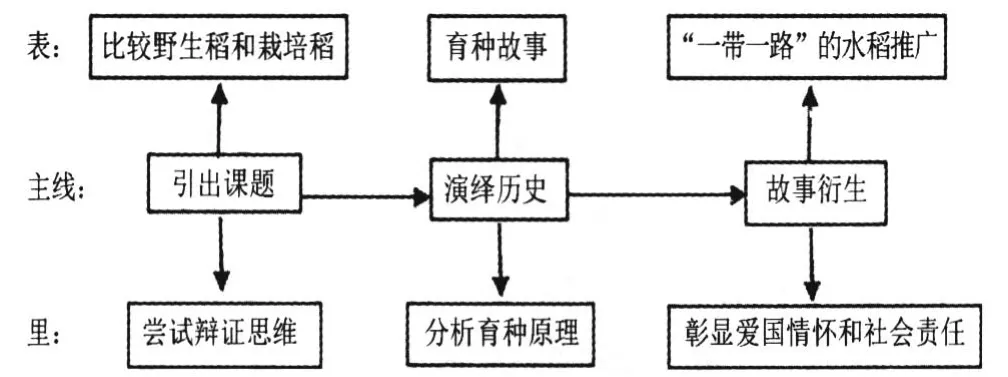

教學內容的編排從故事開始,以故事收尾。課堂留下的不僅是一個個動人故事,更有理性思維、愛國情懷和社會責任的激蕩回旋。 通過比較野生稻和栽培稻引出課題, 以獨特視角觀察水稻的遺傳特征,啟發學生的辯證思維;通過講述水稻培育的感人故事,演繹歷史的曲折與精彩,引導學生認知育種原理;通過展示水稻在“一帶一路”的推廣,激發民族自豪感, 彰顯當代中國人的愛國情懷和社會責任(圖1)。

圖1 教學內容的表里性編排

2.1 辯證的思維引出課題 經過長期馴化的栽培稻,具有矮稈抗倒、籽粒大、不易落粒、無休眠期等優點,但抗病蟲害的能力較差。野生稻高稈易倒伏、籽粒小、易落粒、存在休眠期,這些所謂的“缺點”, 卻可能是它們在野外生存立于不敗之地的優勢。比如野生稻的高稈性狀,利于籽粒入土繁殖;落粒性狀,增加繁衍后代的機會;休眠可以避免種子在劣境中萌發,免于幼苗受損。在課堂教學伊始,即以辯證的思維牢牢吸引學生的眼球,用發展的眼光引領學生理解物種演化和人工育種。

2.2 曲折的故事演繹歷史

史實1: 古代水稻的馴化 在浙江浦江上山新石器遺址, 科學家利用植硅體14C 測年的方法揭示, 距今約1 萬年前水稻在長江下游地區開始馴化。 這確立了我國早期水稻馴化在世界農業起源中的地位。 在浙江余姚河姆渡遺址, 出土了約7 000年前的炭化稻谷遺存, 進一步佐證了中國稻種的獨立起源。水稻經歷了漫長的馴化過程,五千年文明的歷史階段使馴化水平得到快速發展,依據某些指標, 唐宋時期馴化水平已很大程度接近 現 代水 平[1]。

史實2: 矮化稻的培育 自1956年發現株高70 cm 的自然矮稈突變體后,我國育種專家用了3年時間成功培育出抗倒、耐肥、高產的秈稻“廣場矮”品種,畝產由250 kg 提高到300~400 kg。 矮化稻的培育實現了我國水稻的首次大幅增產, 開啟了我國水稻育種新紀元, 也引發了世界水稻育種方向的轉變。

史實3:袁隆平雜交稻的推廣 早在18 世紀,德國學者就在煙草等植物中發現雜種優勢。 水稻是風媒自花授粉植物, 經典遺傳學認為其難以實現大規模雜交,且不存在雜種優勢。 1970年,袁隆平和學生千辛萬苦找到一株天然雄花不育的野生稻,水稻雜交技術的最后一道難關被攻克。然而雜種水稻穗大、粒多、飽滿的優良性狀不能穩定地遺傳,這令袁隆平陷入了深深的思考。袁隆平大膽假設,最終利用雄花不育證實水稻也存在雜種優勢。中國成為世界首個在水稻生產上利用雜種優勢的國家, 這極大地豐富了經典遺傳育種的理論和技術。 從1976年到1998年,隨著雜交稻的推廣、種植面積和畝產量的提高,糧食累計增產3.5 億噸,平均每年多解決6 000 萬人的糧食問題, 實現了我國水稻的第2 次大幅增產[2]。

史實4:超級稻的走紅 超級稻是指在抗性和米質與現有高產水稻品種相仿的基礎上,產量潛力再提高15%~20%的新品種,即超高產水稻,畝產要達到800~1 000 kg。 秈稻和粳稻是水稻的2 個亞種,由于親緣關系較遠,秈粳雜交稻就像混血兒一樣,雜種優勢更明顯。自20 世紀90年代,秈粳稻雜交已成為新一代超級稻研究的主要方向。目前我國已基本攻克亞種雜交的主要難題,超級秈粳稻再增產20%以上[3]。

史實5:太空稻的異軍突起 黑龍江的五常大米素有“貢米”之稱。 其中的“五工稻1 號”更因曾搭載航天衛星遨游太空的“太空稻”身份而身價倍增。 其顆粒飽滿、質地堅硬、色澤清透、香味濃郁、口感綿軟,成為餐桌大米的首選。太空稻的培育方式屬于誘變育種,就是將萌發的種子帶入太空,接受高真空、微重力、強輻射處理,較高頻率地誘導遺傳物質發生改變,回到地球后再進行篩選。此育種方式可在較短時間內獲得更多、 全新的優良品種[4]。

史實6: 轉基因稻和多倍體稻的展望 隨著“中國超級雜交水稻基因組計劃”的啟動,中國科學家僅用2年多時間就破譯了秈稻基因組序列。在此基礎上,袁隆平團隊致力于C4 水稻的研究,即通過基因重組的方式, 將C4 植物相關基因引入水稻,以提高水稻的抗旱力和產量。由于轉基因食品的安全問題至今未被證實或證偽, 所以仍存爭議。也許未來的某一天,轉基因育種會對提高產量和品質產生積極的影響[5]。

自然界中存在許多天然多倍體,例如小麥、棉花、花生、煙草、香蕉等。 多倍體植株具有莖稈粗壯,葉、果實、種子較大,營養物質含量高等優點。2015年,我國培育的多倍體水稻成功突破結實率低的技術瓶頸, 使多倍體水稻育種成為新世紀綠色革命的助推器[6]。

3 水稻故事的衍生

3.1 夯實學科基礎知識 在故事的背景中學生走進水稻實驗田,跟隨袁隆平雜交育種的思緒,感受技術背后基因重組的原理, 解決性狀分離帶來的困惑。從發現射線能誘導基因突變,到了解基因突變的原理, 誘變育種水稻成功地彌補了雜交育種的某些不足。基因工程的興起,進一步拓展了人類育種的視野, 開辟了超級水稻育種技術發展的新紀元。在演繹中國水稻育種史的過程中,各項育種方法的原理、優點和缺點都能一一呈現。

3.2 感受育種技術進步 人口的激增對水稻產量和質量的需求, 有力地推動了育種技術的快速進步。隨著人類對水稻遺傳本質認識的提升,育種技術逐漸從宏觀的性狀水平轉向微觀的基因水平,從單一的雜交育種向誘變育種、轉基因育種、多倍體育種等多方向延伸。通過本章節的學習,學生感受到科技發展的迅猛, 感悟到技術創新的魅力。 這將激發學生對于前沿生物科技的追求和向往, 為學生進一步學習選修3 《現代生物科技專題》埋下伏筆。

3.3 滲透愛國價值認同 水稻育種史是中華文明史的一方縮影,融合了中國幾千年的文化,匯聚了無數勞動者的辛勞, 凝結了眾多育種工作者的智慧。 從雜交稻到超級稻,從太空稻到轉基因稻,一項項科研成果令國人振奮。 通過水稻育種史的演繹, 使學生身臨其境地體會中國科學家們研究征途上的坎坷和曲折, 感受他們為國家和民族的奉獻與執著,在情感上產生共鳴和價值認同。

3.4 承擔大國社會責任 堪稱中國驕傲的水稻育種技術在世界上處于領先地位。 作為農耕大國,中國的水稻品種,因其高產和穩產而聞名,中國水稻栽培技術已經為亞洲國家解決溫飽問題作出了重大貢獻。 未來中國將抓住發展機遇,將水稻技術的推廣融入“一帶一路”的國家戰略。 為“一帶一路”沿線的發展中國家送去技術和服務,有效地緩解這些國家的糧食缺口,維護其國家安定。 中國在亞洲乃至世界經濟的繁榮穩定中,表現出了大國應有的風范。 在感受這些鮮活事例的過程中,學生心目中對大國社會責任的認識又增添了新的內容。