不系之舟 虛而遨游

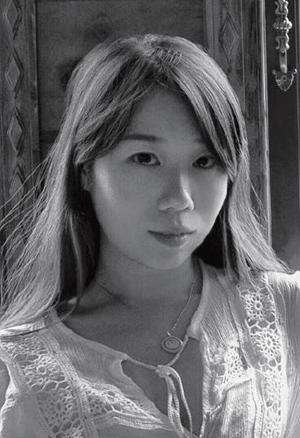

孔超 Konq Chao

先后畢業于中央美術學院、中國藝術研究院、清華大學。現為東華大學講師、中國美術家協會會員。201 7年,作品《蜀南之東》獲得中國藝術研究院2017屆畢業作品優秀獎;2017年,作品《蜀南之東》入選萬年浦江——2017年全國人物畫作品展;2018年,作品《大涼山組畫》獲“國家藝術基金2018年度青年藝術創作人才資助項目”立項資助;2018年,作品《麗日艷裝》入選江海門戶通天下——全國中國畫作品展;2018年,作品《城市協奏曲》入選國風盛典——首屆全國中國畫作品展。

歷代中國文人多愛“游”。其作詩論畫、雅集博古,大多是在山水園林的游歷之中完成。進一步講,中國文化思想中的“游”指向深刻的精神取向和審美內涵。莊子執于“游”,有“游乎塵垢之外”“游其樊而無感其名”的無為放達,有“北冥之鯤”翱翔天際的浪漫宏闊。西晉陸機講“游”: “精騖八極,心游萬仞…-觀古今于須臾,撫四海于一瞬。”其跨越時間與空間的思緒之通達昭然若揭。曹魏嵇康在《贈秀才入軍》中亦寫到“游”: “目送歸鴻,手揮五弦。俯仰自得,游心太玄。”這則是指在廣闊的觀照視域中獲礙心胸的自由。莊、陸、嵇的哲人之“游”,是指完全摒棄有形、打破物我的界限而遨游于自我精神世界,這是內心對萬物之精魂的感知,是超脫于人世欲望的、塵垢以外的自由精神之呈現。

無獨有偶。畫家們更善于從靜態的畫面中悟道,心靈馳騁于無邊的想象空間以體驗“游”之暢然。南朝畫家宗炳曾在《畫山水序》中慨嘆暮年身患疾病,不能臨山川,于是將山水繪于墻壁上,“澄懷觀道,臥以游之”。又有郭熙提出山水畫須講究“可居”“可游”,身雖未動,觀畫中仍可身臨其境地體驗山水的致廣致遠。宗炳的“臥游”、郭熙的“可居可游”都強調精神層面的“游”,追求個人心性與自然合一的境界,這種審美意象初現于魏晉,成熟于北宋,后貫穿于中國繪畫乃至整個傳統文化體系之中。

在呈現方式上,中國畫也傾向以“游”為理念構建一種開放式的格局:一方面,作者在游覽中目識心記,以彼時所經所見為線索,將不同時空的景致和事件串聯、整合而獲得多層次的呈現,類似于“游記”;另一方面,畫面中“移動”的景致邀請觀者深入其中而穿行、徘徊,給人以可居、可游的審美情趣。畫面的空間范式和觀者的欣賞過程都體現出移步換景的審美內涵,這與“游”的繪畫觀照方式可謂殊方同致。

如此看來,畫家“游”不僅為簡單的物理上的移動,也不囿于視覺所見,乃是人深處造化之中與宇宙萬物的溝通、與自我內心的溝通——“游”中暗含著藝術家對生命、自然以心度物的思考與觀照,以及對內心世界的形象化呈現,從而求得對造化之規律的把握。抑或說,中國畫的“游”在審美意蘊中強調了精神上的宏觀體驗和超脫于物象的主觀情境表達。

此外,無論是在古代還是當下的畫理畫藝中, “游”都有了溝通藝術創作與生活的作用——以游的心態應物象形,以游的方式師法造化,以游的經歷感受藝術的蒙養。古有北宋蘇軾視作畫為“墨戲”,崇尚“意似” “游于物之外”的文入畫理念;唐代李公麟開創以線造型的寫意風格典范,《宣和畫譜》則評價他為“從仕三十年,未嘗一日忘山林”;清人蔣和有“游觀山水,見造化真景”之句。至近現代,黃賓虹多年游走于山水之間,而作大量紀游畫作、詩詞,讀其詩句“清游日日臥煙巒,桂嶺環城水繞山”,與宗炳之“臥游”似有同工之妙;張大干因一次敦煌之行而改變余生的藝術軌跡,他在《題莫高窟仿古圖》的題跋中發出“雁塔榆林一葦航,更傳星火到敦煌。平生低首閻丞相,刮眼莊嚴此道場”的感嘆,自此數年潛心研磨敦煌藝術,飽受風沙之苦而不悔;更有自20世紀初起相繼赴西.東洋游學的徐悲鴻、林風眠、龐薰琴、陳之佛等藝術家,由此而接觸到不同民族以及不同思潮影響下的藝術形式,從而提升自身藝術修養,并推動了中西繪畫的融合發展。

值得一提的是,將繪畫中“游”之概念等同于“寫生”實是—種誤解。“游”是通達的藝術態度和精神狀態,心曠之人可游于山川,游于方寸紙面,游于詩書韻腳,游于至微至宏的想象穹宇。

私以為,作畫何必執念于形式化外觀的效果呈現,藝術也不僅是賴以為生的技藝或怡情的消遣,而旨在對生命的體驗和闡述。奈何自嘆才疏計拙,又總不能做到恬淡無欲,于是更加敬慕莊子之“游”的虛空與放逸,如其所言:“巧者勞而知者憂,無能者無所求。飽食而遨游,泛若不系之舟,虛而遨游者也。”

2019年秋月草擬于滬上

約稿、責編:徐琳祺

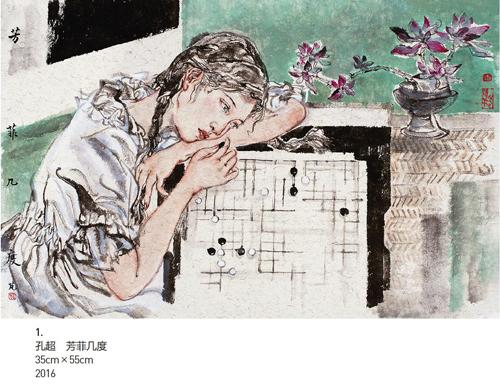

1.孔超芳菲幾度 35cm×55cm 2016

2.孔超新妝 138cm×68cm 2108

3. 孔超棲-游 55cm×55cm 2018

4.? ? 孔超涼山晚風 ? ? 180cm×370cm? ? 2018

5? ??? ? 孔超蜀南之冬? ? 180cm×370cm? ? 2017

6? ?? ? 孔超城市變奏曲? ? 240cm×200cm? ? 2018

7.? ? 孔超麗日艷裝? ? 360cm×200cm? ? 2018