中亞區(qū)域樹木年輪氣候?qū)W研究進展

劉蕊 張同文 陳峰 尚華明 喻樹龍 張瑞波 王勇輝

(1 中國氣象局烏魯木齊沙漠氣象研究所,烏魯木齊 830002;2 中國氣象局樹木年輪理化研究重點實驗室,烏魯木齊830002;3 新疆師范大學地理科學與旅游學院,烏魯木齊 830054)

0 引言

中亞泛指亞洲中部內(nèi)陸地區(qū),有廣義和狹義之分。本文研究區(qū)域為狹義上的中亞干旱區(qū),包括哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦等5個國家。該地區(qū)不僅深居歐亞大陸腹地,遠離海洋,還是“絲綢之路經(jīng)濟帶”倡議向西走出國門的第一站,其地理位置十分重要。由于該地區(qū)東南緣高山阻隔了印度洋、太平洋暖濕氣流,因此形成了中亞地區(qū)干旱少雨的大陸性山地氣候特征,主要受西風環(huán)流和北大西洋濤動的影響。研究區(qū)氣候波動大,生態(tài)環(huán)境脆弱,在全球變化研究中具有特殊地位。但由于氣象站點稀少,儀器設(shè)備陳舊,數(shù)據(jù)精準度不高,觀測數(shù)據(jù)不連續(xù)等原因,嚴重阻礙了中亞地區(qū)長期氣候變化研究的順利開展。因此,研究人員需要尋找記錄著過去氣候變化信息的高分辨率替代資料。

樹木年輪作為研究過去氣候變化的重要代用資料之一,由于其具有分辨率高、定年準確、空間分布廣、時間序列長、環(huán)境變化指示意義明確、可定量等特點,在揭示氣候變化規(guī)律及機理研究中擁有著獨特優(yōu)勢[1-4]。隨著科學技術(shù)的發(fā)展,樹木年輪研究對象在國際上已從過去僅針對氣象觀測要素,發(fā)展到了對徑流量[5]、干旱指數(shù)[6]、植被指數(shù)[7]、沙塵天氣[8]等的重建研究;研究區(qū)域已從過去的單個采樣點針對較小區(qū)域的氣候重建,發(fā)展為使用多采樣點、大樣本量的較大區(qū)域氣候重建[9-10];在將重建結(jié)果放入過去千年全球氣候背景下考察的同時,也已開始考慮大氣-海洋-陸面耦合作用[11]、導致短期降溫的氣候擾動因子——火山爆發(fā)[12]以及過去100年氣溫的“超常”上升——人類溫室氣體排放對研究區(qū)域氣象要素的影響[13]。目前世界上有少量的樹輪年表超過千年,最長的年表序列超過7000 a[14]。我國建立的最長樹輪年表達3585 a[15-16],重建的最長氣候序列為3500 a[17]。在中亞山區(qū)分布著大量的西伯利亞云杉(Picea obovata)、西伯利亞落葉松(Larix sibirica Ledeb.)、西伯利亞冷杉(Abies sibirica)、雪嶺云杉(Picea Schrenkiana)、樟子松(Pinus sylvestris L.)、土耳其斯坦圓柏(Juniperus turkestanica)及天山圓柏(Juniperus semiglobosa)等對氣候響應(yīng)敏感的針葉樹種原始森林,這為科研人員開展樹木年輪學研究提供了機會。

中亞區(qū)域的樹木樣本系統(tǒng)采集起始于20世紀90年代,相關(guān)研究主要在歐美科研人員主導下開展完成[18-21]。自2012年起,新疆氣象局研究人員組織團隊共17次赴中亞哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦等國開展學術(shù)交流和聯(lián)合科考工作。研究成果涉及樹輪年表的建立[22]、樹木生長的氣候響應(yīng)[23]、歷史時期氣候水文重建[24]等方面。但國內(nèi)在這一地區(qū)的研究起步較晚,現(xiàn)階段在區(qū)域范圍、年表長度、成果數(shù)量、研究深度以及影響力等方面與歐美還存在差距。本文通過整理目前已發(fā)表的文獻資料,綜述國內(nèi)外在中亞地區(qū)開展樹輪氣候研究的現(xiàn)狀,總結(jié)了近500年基于樹輪資料的中亞地區(qū)較為一致的氣候變化規(guī)律,提出了這一地區(qū)樹輪氣候?qū)W薄弱環(huán)節(jié)和未來研究的重點發(fā)展方向,以期為進一步開展中亞地區(qū)樹輪氣候研究提供指導意見和建議。

1 中亞樹輪采樣點分布情況

中亞山區(qū)分布有大面積的原始針葉林,這為開展樹輪研究提供了巨大的潛力。目前,這一地區(qū)樹木年輪氣候研究內(nèi)容相對較少,研究區(qū)域主要集中在哈薩克斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦這三個國家,而烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦則較少涉及。各國研究人員在哈薩克斯坦天山山區(qū)及阿爾泰山東南部的研究成果有14篇論文,研究樹種主要有雪嶺云杉、西伯利亞落葉松和樟子松等,其樹齡一般均在100~500年。在塔吉克斯坦西北部的帕米爾-阿萊山脈的研究成果有10篇論文。主要研究樹種為長齡針葉樹種天山圓柏和土耳其斯坦圓柏。目前,所采樹木樹齡最大超過1400年。在吉爾吉斯斯坦西天山山區(qū)的研究成果有14篇論文。主要研究樹種為土耳其斯坦圓柏和雪嶺云杉,目前在該地區(qū)所采集云杉的樹齡一般在200~400年;而圓柏樹齡則一般在400~500年。圖1顯示了中亞已發(fā)表的樹輪氣候?qū)W研究相關(guān)論文所涉及的采樣點空間位置。本文統(tǒng)計了在文獻中明確給出采樣點位置的樹輪研究成果。對于文獻中只給出采樣范圍或采點較多,且位置較近的研究,采取采樣范圍的中心位置來表示這項研究所在的位置。

圖1 中亞區(qū)域樹輪氣候?qū)W研究成果涉及采樣點空間位置分布圖Fig. 1 Map of the spatial distribution of sampling points of the dendroclimatological research results in the Central Asia

2 中亞樹輪生長對氣候的響應(yīng)研究

在中亞地區(qū),利用樹木年輪資料指示或重建的氣候要素主要有溫度、徑流、降水和干旱指數(shù)(PDSI),其中,PDSI、降水和徑流同屬于濕度變化的范疇,因此我們將這三者歸為同一類進行討論。此外,也有少量利用樹木年輪資料指示或重建植被指數(shù)[25]、樹木生產(chǎn)力和碳封存潛力[26]等的研究。但這些研究相對較少,并且用于指示或重建植被指數(shù)等變化的樹輪資料一般為之前已經(jīng)被用于重建過PDSI、降水或徑流等變化的樹輪資料。本文則重點討論了中亞地區(qū)樹輪記錄的溫度和濕度變化研究。以上研究所采用的樹輪指標主要為樹輪寬度,少量為樹輪密度。

相關(guān)文獻顯示,中亞區(qū)域樹輪年代學和樹木千年年輪記錄潛力的研究較少,并多集中在塔吉克斯坦。其研究工作一般是將當?shù)赝粯浞N的死樹與活樹交叉定年,確定每一樹輪形成的準確年份。Opa?a-Owczarek等[27]的研究是將在兩座舊建筑中采集30個死樹樣本與在帕米爾-阿萊西部采集的活樹(圓柏)樣本進行交叉定年,最老的木頭可以追溯到公元11世紀和12世紀。其研究結(jié)果為帕米爾-阿萊地區(qū)和亞洲高海拔地區(qū)未來氣候重建提供了時間序列超過千年的年表,年表序列長達1070a;Opa?a-Owczarek等[28]研究發(fā)現(xiàn),塔吉克斯坦帕米爾-阿萊山脈的灌木具有樹輪氣候?qū)W研究的潛力;Opa?a-Owczarek等[29]研究表明,塔吉克斯坦帕米爾-阿萊地區(qū)具有重建過去一千年氣候的應(yīng)用潛力。此外,中亞地區(qū)已發(fā)表的樹輪氣候研究工作還包括NDVI、PDSI、SPEI、降水、徑流、溫度等重建工作,其中的大部分是利用樹輪寬度開展氣候響應(yīng)的研究,且相對集中分布在哈薩克斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦這三國,烏茲別克斯坦僅存有極少數(shù)的樹木氣候?qū)W應(yīng)用潛力的研究[20],而土庫曼斯坦則僅發(fā)現(xiàn)了阿姆河流域胡楊(Populus euphratica Oliv.)生產(chǎn)力和碳封存潛力的研究[26]。

大量研究表明[22,30-31],中亞山區(qū)樹木年輪徑向生長對降水的響應(yīng)要好于氣溫,尤其是在接近森林下線的區(qū)域。樹輪寬度對生長季和生長季前期的降水響應(yīng)均較好,生長季和生長季前期的降水量是樹木徑向生長的主要限制因子。吉爾吉斯坦西天山雪嶺云杉樹輪寬度對氣候的響應(yīng)表明,位于森林下線的樹輪徑向生長對6月和7月的氣溫響應(yīng)較好,而森林上線樹輪徑向生長則對4月和5月的氣溫響應(yīng)較好,且溫度對樹木徑向生長的影響主要表現(xiàn)為隨海拔升高而增強的水分應(yīng)力;在樹輪對降水響應(yīng)方面,較低樹線的年輪寬度與水分的相關(guān)性最強,樹輪寬度年表與上年7月到當年6月的降水相關(guān)最好。以上結(jié)果表明,降水可能是吉爾吉斯斯坦西天山北坡森林下線樹木徑向生長的主要限制性因子,降水對森林下線樹輪徑向生長起決定性作用。這與張瑞波等發(fā)現(xiàn)的天山山區(qū)雪嶺云杉樹輪寬度對降水,尤其是生長季及生長季前期降水響應(yīng)最為敏感的研究結(jié)果一致[31]。

在哈薩克斯坦天山北坡森林下線的研究發(fā)現(xiàn)[32],云杉幼齡樹樹輪寬度與標準化降水-蒸散發(fā)指數(shù)(SPEI)相關(guān)性最強,而老齡樹樹輪寬度與降水量相關(guān)性最強。中上層林帶的云杉也可能會根據(jù)不同樹齡而顯示出樹木與氣候間不同的生長關(guān)系。在哈薩克斯坦東北部布拉拜(Burabai)地區(qū)[33],樟子松與降水呈正相關(guān),與5月和6月的氣溫呈顯著負相關(guān)。夏季降水和溫度對樹輪寬度影響明顯。夏季降水增加,氣溫下降,年輪寬度增加。反之,夏季降水減少,氣溫升高,年輪寬度減小。這是由于5月和6月的高溫對樹木早材生長起主要限制作用,晚材生長則主要取決于當前生長期的降水量。20世紀40年代以后,該地區(qū)氣溫和降水量均呈上升趨勢,樟子松樹輪寬度對氣候因子的敏感性也隨之增加。在阿爾泰山南坡的森林上線,樹輪寬度對氣候的響應(yīng)表明[34],樹輪寬度與當年6月溫度呈顯著正相關(guān);與5—6月的降水呈負相關(guān),而與生長季前期的降水沒有較明顯的相關(guān)關(guān)系。這表明,在阿爾泰山南坡西伯利亞落葉松分布的上線,制約樹木徑向生長最主要的氣候因子為生長季初期的溫度。由于6月為西伯利亞落葉松生長的關(guān)鍵階段,且這一時段也是阿爾泰山南坡冰雪融水補給河流的主要時期,河流最大徑流量出現(xiàn)在5—6月,同時山區(qū)降水相對于平原區(qū)域也較為豐沛。在水分條件充足的情況下,較高的溫度有利于植物的光合作用,從而延長生長期,形成較寬的年輪;反之低溫會降低光合作用效率,強冷空氣甚至會凍死剛開始生長的幼枝嫩葉,從而形成窄輪。據(jù)此可以推斷,樹輪寬度指數(shù)與5—6月的降水呈負相關(guān)是因為降水通常會伴隨冷空氣入侵、云量增多和太陽輻射減少,導致溫度較低。

陳峰等研究發(fā)現(xiàn)[35],在塔吉克斯坦Kuramenian山脈下線,樹輪寬度與當年6—7月PDSI相關(guān)性較高,說明了在干旱半干旱地區(qū),圓柏徑向生長需水量大,水分有效性是樹木生長的主要決定因素。塔吉克斯坦帕米爾-阿萊山區(qū)森林上線樹輪寬度對氣候的響應(yīng)分析表明[36],圓柏樹輪寬度指數(shù)對上年8月到當年7月PDSI的變化非常敏感,并與當年6—9月最低溫度呈正相關(guān);Opa?a-Owczarek等研究表明[21],在塔吉克斯坦帕米爾-阿萊山區(qū)森林中上線,圓柏樹輪寬度與上年12月到當年2月的降水相關(guān)性最高(r=0.73,p<0.01),與3月最高溫正響應(yīng),與夏季溫度正相關(guān),與6—7月最低溫度呈顯著相關(guān)。這表明在塔吉克斯坦西北部山區(qū)的森林上線,冬季降水為限制因子,溫度起到間接作用,通過融雪和蒸發(fā)來調(diào)節(jié)土壤含水量,而制約樹木徑向生長最主要的氣候要素為生長季初期的溫度。

在烏茲別克斯坦高海拔地區(qū)[20],圓柏樹木年輪徑向生長與降水之間存在正相關(guān)關(guān)系,溫暖的冬季對樹木生長有積極的影響,春季溫度的升高則對樹木生長有消極影響,但其具體的響應(yīng)機制尚未在相關(guān)文獻中出現(xiàn),有待深入研究。土庫曼斯坦樹木生長對氣候的響應(yīng)關(guān)系尚不清晰,還有待進行大量基礎(chǔ)研究工作。

隨著科學技術(shù)的發(fā)展,國際樹木年輪研究手段已從過去單一的樹輪寬度,發(fā)展到目前利用樹輪密度[37-38]、灰度[39-40]、同位素[41]等多種手段綜合分析研究。但在中亞地區(qū),以往開展的樹木年輪氣候?qū)W研究大多基于樹輪寬度參數(shù),較少考慮和運用其他樹輪參數(shù)。

3 中亞地區(qū)樹輪氣候重建研究

本文采用統(tǒng)計中亞干旱區(qū)已發(fā)表的樹輪氣候?qū)W相關(guān)文獻中注明的干濕、冷暖時期的方法來提取該區(qū)域的氣候變化特征[42]。干濕、冷暖時期的統(tǒng)計嚴格按照相關(guān)文獻中提及的溫度變化中的冷暖時段以及濕度變化中的干濕時段來進行統(tǒng)計,由于已發(fā)表的中亞五國樹輪氣候重建文獻還未出現(xiàn)烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦兩個地區(qū)的研究內(nèi)容,且樹輪記錄的不同區(qū)域氣候要素存在一定差異,為了方便比較區(qū)域間的一致性和差異,本文將屬于同一國家的樹輪數(shù)據(jù)排列在一起,分別總結(jié)了吉爾吉斯斯坦,哈薩克斯坦和塔吉克斯坦這三個國家樹輪記錄的溫度和濕度變化特征,考慮到研究區(qū)基于樹輪的重建較少,其樹輪記錄的溫度和濕度變化特征在大尺度范圍上的準確度并不高。

3.1 溫度變化

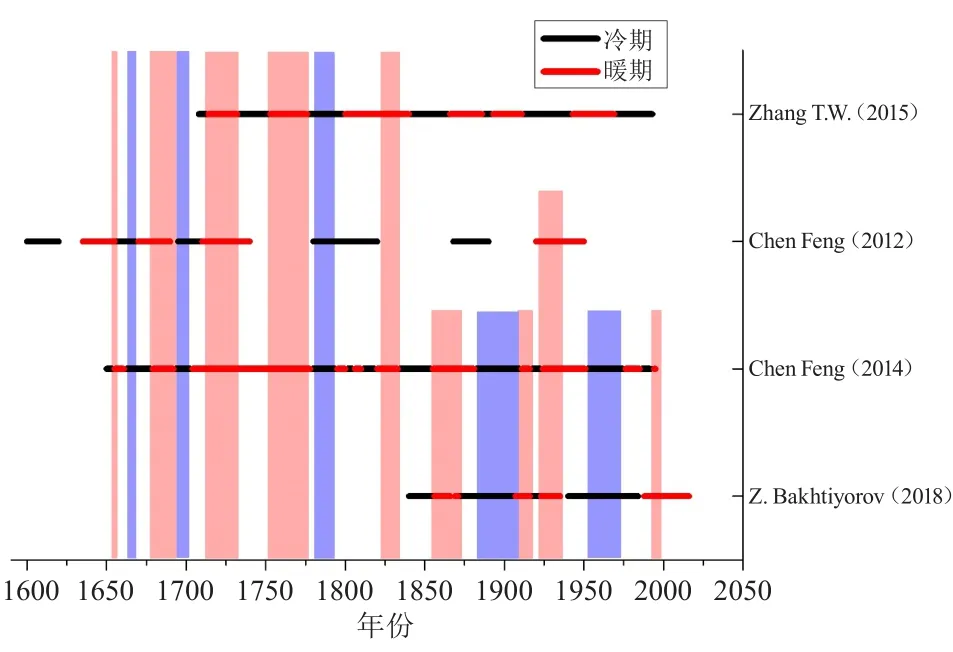

圖2 中亞地區(qū)樹輪記錄的溫度冷暖變化時期Fig. 2 Warm and cold periods recorded by tree rings in Central Asia

圖2顯示,中亞地區(qū)樹輪記錄的公元1600年以來溫度冷暖變化時段的統(tǒng)計序列較少,但其樹輪記錄的冷暖變化較為一致。如,哈薩克斯坦2條樹輪記錄的溫度冷暖變化表現(xiàn)出幾個比較一致的冷暖時段:1714—1732年,1780—1794年,1887—1890年,1943—1950年。此外,塔吉克斯坦公元1840—2016年夏季最低溫度的重建研究表明[43],其表現(xiàn)出來最冷的年代有:1850年代,1860年代,1880年代,1890年代,1900年代,1910年代,1950年代,1960年代,1970年代和1980年代;最溫暖的年代有:1870年代,1920年代,1930年代,1940年代,2000年代和2010年代。該重建序列具有84.7年(p<0.001)的周期變化,同時,發(fā)現(xiàn)了2.9年(p<0.001)、2.6年(p<0.001)、2.5年(p<0.001)、2.4年(p<0.001)和2.2年(p<0.001)的高頻變化。這表明,該區(qū)域溫度變化與印度洋—海洋氣候系統(tǒng)之間存在很強的聯(lián)系。陳峰等[44]利用最大密度標準化年表重建的吉爾吉斯坦天山山區(qū)公元1650—1995年7—8月平均溫度結(jié)果顯示,其最長的暖期為1704—1778年,出現(xiàn)了75年的夏季高溫;最長的冷期為1882—1910年,顯示出29年的夏季低溫。吉爾吉斯坦天山山區(qū)7—8月平均溫度在1707年、1777年、1818年、1835年、1856年、1882年、1912年、1923年和1951年,而且突變幅度較大,與干旱半干旱地區(qū)氣候變化較劇烈的特征相符。利用晚材密度標準化年表重建了哈薩克斯坦東部齋桑湖地區(qū)近400年夏季(6—8月)平均最高溫度[45],重建序列揭示了1650—1680年這30年顯著偏暖。10個最冷年則均勻分布于近400年。張同文等[46]利用四種基于樹輪寬度重建的較小區(qū)域溫度序列,將中亞東部阿爾泰山脈南部的平均氣溫恢復到1698年。結(jié)果表明,這種溫度重建包含了中亞大部分地區(qū)的氣候信號。新重建的溫度序列與中亞地區(qū)的區(qū)域溫度重建以及哈薩克斯坦東部齋桑湖地區(qū)的局部溫度重建的一致性表明,此溫度重建在低頻域捕獲了廣泛的區(qū)域氣候變化。

3.2 濕度變化

圖3 中亞地區(qū)樹輪記錄的濕度變化干濕時期Fig. 3 Wet and dry periods recorded by tree rings in Central Asia

中亞地區(qū)的樹輪記錄主要以反映濕度變化為主,各國研究人員在此地區(qū)基于樹輪記錄開展了較多的濕度變化研究。圖3總結(jié)了公元1600年以來塔吉克斯坦、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦三個國家的氣候干濕變化。結(jié)果顯示,塔吉克斯坦樹輪記錄的幾個比較一致的氣候干濕變化時段有[29,35-36]:1810—1840年代、1880—1910年代、1930—1950年代和1990—2010年代;哈薩克斯坦樹輪記錄的幾個比較一致的氣候干濕變化時段有[47-50]:1840年代、1860年代、1890—1900年代、1970—1980年代和1990—2000年代;吉爾吉斯斯坦樹輪記錄的幾個比較一致的氣候干濕變化時段有[23,50-54]:1700—1710年代、1730—1760年代、1810—1830年代、1910—1920年代、1950—1960年代、1970—1980年代以及1990—2000年代。從中亞地區(qū)干濕變化的統(tǒng)計結(jié)果可以看出,該區(qū)域研究的干濕變化時段劃分就整體而言較為破碎,使得一些干濕時段很難界定,難以找出較為完整的氣候干濕變化一致時段,且對于界定的干濕時段在本研究中也較難確定不同時段的干濕程度。因此,很難將整個中亞區(qū)域的干濕變化特征進行比較。盡管如此,我們?nèi)哉业搅藥讉€較為一致的氣候干濕變化時段:1900年代、1920年代、1950年代、1970—1980年代、2000—2010年代。說明了整個中亞地區(qū)在某些時段的濕度變化特征較為一致。此外,陳峰等研究發(fā)現(xiàn)[50],重建的近兩百年哈薩克斯坦西天山干濕變化與吉爾吉斯斯坦西天山和中國境內(nèi)西天山山區(qū)降水變化一致;張瑞波等研究表明[51],近百年吉爾吉斯斯坦西天山的干濕變化與中國境內(nèi)天山山區(qū)的降水變化也較為一致,也能較好地代表西天山大部分區(qū)域干濕變化。張同文等[55]研究表明,東天山地區(qū)與其空間距離較近的中天山地區(qū)降水變化最接近,但隨著空間距離的增加,其相似性逐漸減弱。這證明,天山區(qū)域歷史時期降水變化的局地性,不同區(qū)域間存在空間差異。

4 展望

中亞區(qū)域?qū)儆诘湫偷暮祬^(qū)。在干旱半干旱地區(qū),水是發(fā)展和生存的根本條件。自然降水是地表水、地下水和高山積雪冰川等水體的根本補給源,是水分循環(huán)過程中的一個重要分量。降水不僅決定著中亞水資源總量,而且其空間分布隨時間的變化直接影響著中亞的水分布狀況、河川徑流形成等,直接關(guān)系到中亞地區(qū)的生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟社會發(fā)展。此外,中亞作為我國天氣的上游關(guān)鍵地區(qū),和我國西北地區(qū)區(qū)域氣候密切聯(lián)系。研究其過去氣候變化特征和未來氣候變化趨勢,對預測未來氣候和減少干旱損失具有重要意義。中亞國家的自然地理環(huán)境與我國新疆接近。其境內(nèi)的礦產(chǎn)資源、光熱資源和水資源等均很豐沛,而作為塔里木河源頭之一的阿克蘇河也發(fā)源于吉國西部山區(qū)。2013年9月,國家主席習近平在訪問中亞四國時提出共建“絲綢之路經(jīng)濟帶”的構(gòu)想。2014年5月,第二次中央新疆工作座談會在北京舉行,更加明確提出了著力打造新疆絲綢之路經(jīng)濟帶核心區(qū)的總體要求。因此,中亞對于新疆區(qū)域水資源安全具有非常重要的意義。在中亞國家和中國新疆開展氣候變化研究將有助于科學認識中亞干旱區(qū)的歷史氣候變化事實和未來氣候變化趨勢,氣候時空演變規(guī)律及其區(qū)域差異,以及區(qū)域氣候變化對全球變化的響應(yīng)等,并為我國制定涉及中亞區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展及規(guī)劃研究提供數(shù)據(jù)參考和理論依據(jù)。開展未來氣候變化預估,尤其是降水和溫度等關(guān)鍵氣候要素的變化,可增進我國在國際氣候變化談判中的話語權(quán)和主動權(quán),為維護國家利益、促進我國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展做出貢獻。

在充分發(fā)揮各自優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,我國新疆氣象局已與吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和哈薩克斯坦科研單位共簽訂了4份項目合作意向書,共建了西天山森林生態(tài)氣象監(jiān)測站,建立了穩(wěn)定的合作交流機制,實現(xiàn)了人員定期互訪和項目組內(nèi)相關(guān)資料共享。近年來,科研人員多次赴中亞哈吉塔三國進行樹芯樣本采集和樹木年輪研究工作,特別是2017年和2018年,在中亞山區(qū)獲取了多棵樹齡超過千年的樹芯樣本。在與中亞國家科研人員進行聯(lián)合野外科考的同時,積極開展學術(shù)研究,與中亞合作單位學者聯(lián)合發(fā)表論文9篇、出版專著《中亞氣候變化調(diào)查研究》和《新疆北部及周邊地區(qū)過去一萬年的氣候與水文變化》2部,培養(yǎng)博士2名,碩士2名,引進博士1名,項目組成員獲世界氣象組織青年科學家研究獎,取得了初步的研究成果。

依托獲批的國家自然科學基金、國家國際科技合作項目、亞洲區(qū)域合作專項、上海合作組織科技伙伴計劃、中國氣象局氣候變化專項等項目的支持,聯(lián)合中亞多國研究人員共同開展中亞氣候變化研究,并開展基于歷史氣候序列的未來氣候變化趨勢預估工作,所撰寫的咨詢報告也積極響應(yīng)科研成果業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化的迫切需求,為國家相關(guān)政策的制定和國際談判提供了數(shù)據(jù)參考和理論依據(jù)。

本文通過總結(jié)分析中亞已有的樹輪氣候研究工作發(fā)現(xiàn),中亞干旱區(qū)由于其特殊的地理環(huán)境和干旱的氣候特征,為樹輪長年表的建立提供了良好的場所。目前中亞長年表所采用的樹種均為土耳其圓柏和天山圓柏,最長的樹輪年表長度達千年,說明了中亞地區(qū)具有建立樹輪長年表的潛力和開展千年歷史氣候重建的可行性。且我國新疆氣象局樹輪學研究團隊已獲取了多個樹齡達千年以上的樹芯樣本,也證實了在中亞區(qū)域開展千年歷史氣候重建和研究這一區(qū)域較長時間尺度氣候變化的可行性。過去,該地區(qū)樹輪年表的建立大多是基于活樹樣本,而未來樹輪長年表建立則可以通過活樹和古木交叉定年的方法來延長樹輪年表長度,并且可以考慮借鑒歐洲北美等地建立樹輪常年表序列的方法,結(jié)合樹輪考古學,在古湖泊或古建筑等考古樣點中尋找能夠定年的古木后,采用交叉定年等方法,建立浮動年表來延長此地區(qū)樹輪年表的長度。此外,以往在中亞地區(qū)樹輪氣候研究工作中,主要以樹輪寬度記錄為主,利用其他樹輪指標開展的研究工作則很少。而我國新疆氣象局樹輪學研究團隊骨干曾多次完成在我國西北地區(qū)進行的樹輪密度、灰度、同位素參數(shù)獲取及其相關(guān)分析研究工作,現(xiàn)已熟練掌握基于X射線分析法的樹輪密度測定技術(shù)和利用樹輪圖像分析軟件獲取樹輪灰度數(shù)據(jù)等研究技術(shù)。這使得我國研究人員在中亞區(qū)域獲取多種樹輪參數(shù),特別是利用多種樹輪數(shù)據(jù)開展研究成為可能。因此,在中亞地區(qū),樹木年輪作為一種高分辨率的氣候代用指標,需要通過聯(lián)合中亞多國研究人員在該區(qū)域擴大采樣范圍,改進數(shù)據(jù)分析手段,通過結(jié)合森林氣象站、樹木徑向生長監(jiān)測、樹木形成層活動監(jiān)測、木材解剖、模型模擬等研究方法深入探討中亞樹木年輪對氣候要素的響應(yīng)機理,更好地區(qū)分樹輪記錄中的溫度和降水信號,提取樹輪中包含的共同氣候信號,重建更多可靠的、大范圍的降水、溫度、濕度等長時間尺度序列,從而進一步理解中亞乃至全球氣候變化和歷史氣候變化機制。

Advances in Meteorological Science and Technology2019年2期

Advances in Meteorological Science and Technology2019年2期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 媒體掃描

- 新書架

- 靠近迭代法獲取濕球溫度初探

- 甘肅省風能太陽能氣象服務(wù)業(yè)務(wù)平臺開發(fā)及應(yīng)用

- 實際環(huán)境下光儲離網(wǎng)型發(fā)電系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計研究

- 中關(guān)村高企協(xié)氣象科技專業(yè)委員會正式運行