荊門市近十年氣象災害特征分析以及防御對策

王培 王佳麗 李康麗 陳艷梅 王露

(荊門市氣象局,荊門 448000)

0 引言

在全球氣候變暖的大背景下,各類極端天氣氣候事件呈現(xiàn)出增多增強的趨勢,造成的損失也不斷加重,對人民生產(chǎn)生活造成嚴重影響。鄧婷等利用高分辨率氣候模式對湖北未來氣溫的模擬與預估,結(jié)果表明2006—2050年湖北日平均氣溫(T),日最低氣溫(Tmin)和日最高氣溫(Tmax)呈上升趨勢,夏季中部平原區(qū)T、Tmin、Tmax相較于其他區(qū)域增幅較大[1];荊門市位于湖北省中部,地處山區(qū)、丘陵和平原接合帶,氣候多樣,在氣候變暖這一背景下,氣象災害防范形勢更為嚴峻。

2000—2006年在所有災害造成的直接經(jīng)濟損失中,干旱災害的直接經(jīng)濟損失高達11.4億元,占直接經(jīng)濟損失總值的60.1%;但是2007年之后暴雨災害變成對荊門影響最大的氣象災害。因此為更好的向相關部門災害風險管理提供決策參考,本文選取2007—2016年的氣象災情進行分析。本文利用氣象災害數(shù)據(jù)統(tǒng)計,分析研究荊門市近十年來的氣象災害次數(shù)、災情特征,以期對災害的強度、造成的損失和影響程度等有進一步的認識,為更好的開展氣象災害風險預警及氣象防災減災工作提供科學依據(jù)和技術支持[2-3]。

1 災情總況

本文以荊門市2007—2016年氣象災情普查為基礎數(shù)據(jù),結(jié)合荊門市氣候影響評價資料等進行數(shù)據(jù)控制,包括逐條數(shù)據(jù)核對、除重等,得到荊門市氣象災害數(shù)據(jù)序列。據(jù)統(tǒng)計,荊門市2007—2016年共有暴雨、干旱、大風、冰雹、低溫雪凍、高溫、大霧和我霾8種氣象災害,從表1中可以看出2007—2016年有9年出現(xiàn)暴雨,7年出現(xiàn)干旱、大風,6年出現(xiàn)高溫,3年出現(xiàn)冰雹、低溫雪凍,10年均有大霧和霾。

2 氣象災害災次特征

2.1 年分布

2007—2016年荊門市發(fā)生暴雨42次、干旱29次(月尺度標準)、高溫13次、大風12次、冰雹4次、低溫雪凍3次、大霧205次、霾412次。除去大霧和霾,災害次數(shù)最多的是暴雨和干旱,平均4.2次/a和2.9次/a;高溫和大風是另外兩種出現(xiàn)次數(shù)較多的氣象災害,平均災次為1.3次/a和1.2次/a。

表1 2007—2016年荊門氣象災害Table 1 Jingmen meteorological disasters from 2007 to 2016

圖1為2007—2016年荊門市氣象站災害災次的月變化圖,為有較好的圖示效果,圖中霧和霾取的是10年平均值。總體來看,荊門全年各月均有氣象災害發(fā)生,并且每月災害出現(xiàn)的種類在3種或以上;霧和霾多集中在秋冬季節(jié),除去霧和霾,無論是災次還是災種,都主要集中出現(xiàn)在主汛期6—8月。災次以7月最多,其次是6月和8月;12月至次年2月次之;最少的為9月,其次是4月。出現(xiàn)災種最多的是6、7、8月,除了低溫雪凍,其余7種災種均有出現(xiàn)。6—8月是荊門的主汛期,是每年災害性天氣頻發(fā)期,暴雨、高溫、干旱、強對流為主要災害,有的年份還出現(xiàn)旱澇并存[4-5]。

圖1 2007—2016年荊門市氣象災害災次月變化圖Fig. 1 The monthlyvariation of meteorological disaster frequency in Jingmen from 2007 to 2016

荊門8種氣象災害的月變化情況差異較大。霧和霾一年中12個月均有發(fā)生,持續(xù)時間最長,但是有季節(jié)性,多發(fā)生在10月至次年3月。暴雨災害出現(xiàn)在4—8月,6和7月最多,分別13次和15次。干旱災害的持續(xù)時間也較長,一年中12個月均有發(fā)生的可能,但7、8月和11月至次年3月出現(xiàn)的可能性最大,也就是常說的伏旱和秋冬連旱。高溫是僅出現(xiàn)在夏季,且集中在7月和8月,均為6次。大風和冰雹災害都屬于強對流天氣造成的氣象災害,在時間分布上較為零散,但多集中在5—8月,出現(xiàn)最早的強對流災害是5月的冰雹災害,6—8月兩種災害均出現(xiàn)過,但大風多一些,冰雹5—8月每月均僅有一次,大風7月有三次。低溫雪凍共出現(xiàn)過三次,分別在1月、2月和11月。

2.2 年際分布

除去大霧和霾,統(tǒng)計顯示,2007—2016年,荊門共發(fā)生各類氣象災害102次,平均每年發(fā)生10.2次;其中2010年出現(xiàn)災次最多,有18次,2015年災次最少,有4次,如圖2所示。

圖2 2007—2016年荊門市氣象災害年總次變化圖Fig. 2 2007 —2016 variation of meteorological disaster frequency in Jingmen

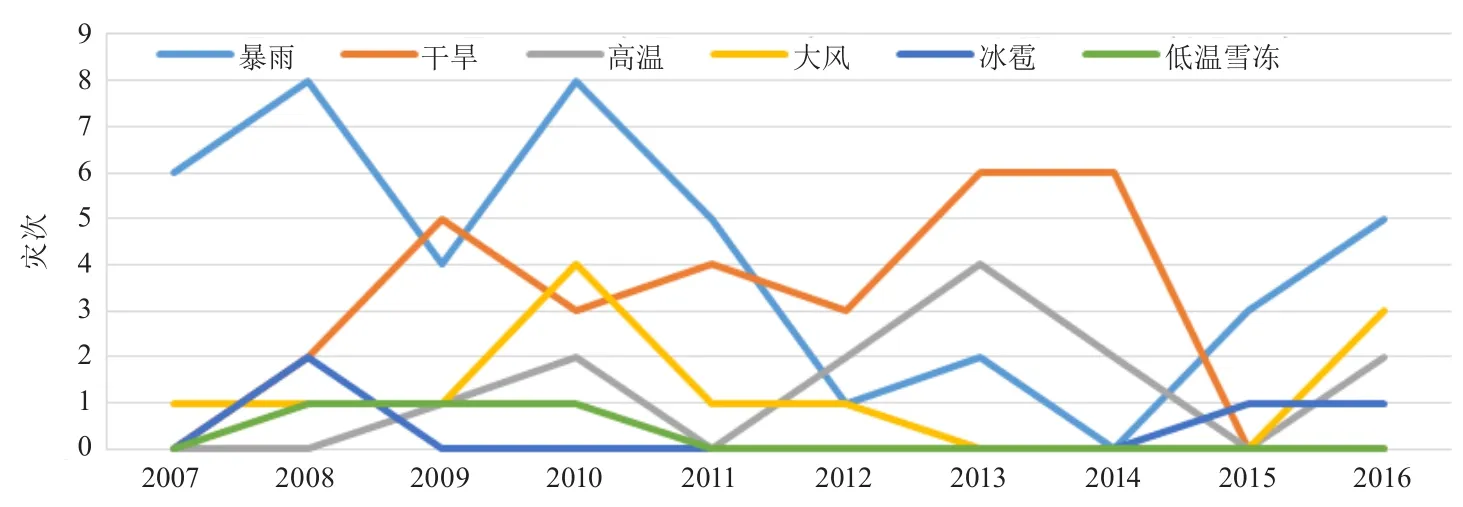

就單一災害而言(圖3),暴雨、大風和冰雹災害總次數(shù)是先減少后增加趨勢,2007—2014年為減少趨勢,2014年暴雨、大風和冰雹災害次數(shù)均為0,2015—2016年又呈增加趨勢。干旱次數(shù)是先增加后減少趨勢,2007—2014年是逐漸增加的,2015—2016年無干旱現(xiàn)象。高溫次數(shù)整體是年際增加趨勢,但是中間也有間歇年。低溫雪凍次數(shù)是年際減少趨勢,2008—2010年出現(xiàn)災害,2011—2016年均無低溫雪凍。

圖3 2007—2016年荊門市暴雨、干旱、高溫、大風、冰雹、低溫雪凍災次年變化圖Fig. 3 2007 — 2016 annual disaster frequency of rainstorm, drought, high wind, hail, snow freezing, high temperature,fog and haze in Jingmen

3 主要氣象災害災情特征

由于高溫、霧和霾無記錄到的災情數(shù)據(jù),本文選取5種主要氣象災害作為災情特征研究對象,分別是暴雨、干旱、大風、冰雹和低溫雪凍。災情損失評估中比較常用的3項指標分別是人口災度、農(nóng)作物災度和經(jīng)濟災度,本文選用荊門市氣象災害災情數(shù)據(jù)中的受災人口和死亡人數(shù)作為人口災度指標,農(nóng)作物受災面積作為農(nóng)作物災度指標,直接經(jīng)濟損失作為經(jīng)濟災度指標,對災情特征進行分析。2007—2016年荊門市氣象災害受災人口有766.693萬,死亡21人,農(nóng)作物受災面積1936.07萬畝,直接經(jīng)濟總損失達72.79億元[6]。

從人口災度指標來看,在所有受災人口中,暴雨造成的受災人口最多,占全部受災人口的66.6%;干旱造成的受災人口第2位,占全部受災人口的18.7%;低溫雪凍造成的受災人口第3位,占全部受災人口的11.3%;冰雹的受災人口為第4位,占2.4%;大風第5位,占1%。在造成的人員傷亡人數(shù)中,因災有人員死亡的氣象災害只有暴雨,死亡人數(shù)一共有21人。從受災人口的逐年變化(圖4a)可以看出,2008—2014年受災人口是減少趨勢,2015—2016年又增加;因災死亡人數(shù)(圖4c)呈明顯下降趨勢。

農(nóng)作物災度指標方面,造成農(nóng)作物損失的主要有暴雨和干旱,各自的農(nóng)作物受災面積占全部農(nóng)作物受災面積分別為46.3%和41.1%;低溫雪凍造成的損失占9.7%。從農(nóng)作物受災面積的逐年變化(圖4b)可以看出,農(nóng)作物受災面積也呈現(xiàn)出先減少后增加趨勢。

從經(jīng)濟災度指標看,在造成的直接經(jīng)濟損失中,暴雨直接經(jīng)濟損失高達61.86億元,占直接經(jīng)濟損失總值的85%;干旱直接經(jīng)濟損失4.53億元,占總損失的6.2%;低溫雪凍直接經(jīng)濟損失4.02億元,占總損失的5.5%;冰雹直接經(jīng)濟損失1.89億元,占總損失的2.6%。從直接經(jīng)濟損失的逐年變化(圖4d)可以看出,2008—2014年直接經(jīng)濟損失呈減少趨勢,2015—2016年為增加趨勢。

2016年的直接經(jīng)濟損失為近十年來最為嚴重的一年,占10年損失的59.1%;這一年的主要氣象災害有暴雨、大風、冰雹,其中暴雨造成的損失占99.1%。2016年汛期荊門共出現(xiàn)5次暴雨洪澇,其中第五次暴雨最為嚴重,7月18—20日,全市連續(xù)兩天出現(xiàn)暴雨到大暴雨、局部特大暴雨天氣,沙洋馬良累計降水量達880.8 mm,6 h降水量519.9 mm、12 h降水量653.1 mm、32 h降水量874.6 mm均創(chuàng)湖北省內(nèi)極值。

4 結(jié)論及建議

綜合氣象災害發(fā)生頻次、災情損失來看,暴雨災害是對荊門影響最大的氣象災害,災次平均4.2次/a;其次是干旱,災次平均2.9次/a;大風、冰雹等強對流天氣造成的災害也占重要比例;低溫雪凍發(fā)生的頻次較低但影響大。暴雨、大風、冰雹多集中在汛期;高溫主要集中在7—8月;干旱主要發(fā)生在盛夏及秋冬季節(jié);低溫雪凍出現(xiàn)在冬季;霧和霾一般在秋冬季節(jié)出現(xiàn)的較多。

荊門市氣象災害死亡人數(shù)呈明顯下降趨勢,從受災人口、農(nóng)作物受災面積、直接經(jīng)濟損失三個方面看,災情損失呈現(xiàn)出先減少后增加趨勢,2016年是氣象災害損失最嚴重的一年,直接經(jīng)濟損失占10年總和的59.1%。

除去2016年,2007—2015年受災人口、農(nóng)作物受災面積、直接經(jīng)濟損失是有下降趨勢的,除去氣象災害嚴重程度外,在一定的程度上是因為災害性天氣監(jiān)測、預報、預警能力明顯提升以及氣象部門重大災害性、關鍵性、轉(zhuǎn)折性天氣預報服務工作帶來的服務效益較為顯著[7]。

結(jié)合以上結(jié)論,建議荊門市未來控制災害風險的方向主要為以下三方面。

1)重點做好主汛期的防汛工作

圖4 2007—2016年荊門市氣象災害損失年變化圖Fig. 4 2007 — 2016 Meteorological disaster losses in Jingmen

荊門境內(nèi)有漢江、天門河、竹皮河、俐河和新埠河等60條重點河流,還有33座大中型水庫。漢江是長江中游最大支流,丹江口以上為上游,丹江口至鐘祥為中游,鐘祥以下為下游,兩岸筑有提防,鐘祥至沙洋段河道逐漸變窄;此外引江濟漢工程地跨荊州、荊門所轄的荊州區(qū)和沙洋縣,所以沙洋縣的防汛形勢尤為嚴峻[8]。

此外,不僅要關注本地降水量預報,還要關注上游水情和預報情況,氣象部門可加強與水務部門合作,實現(xiàn)水庫水位、降水量以及氣象分析預測結(jié)論實時共享,互通汛情、災情,對巡查重點可進行點對點氣象服務,著力加強雨情監(jiān)測及短臨預報。

2)旱期制訂灌溉用水計劃和調(diào)度方案

如果已經(jīng)出現(xiàn)干旱,且根據(jù)氣象部門預報干旱仍將持續(xù),就應科學制訂灌溉用水計劃和調(diào)度方案,統(tǒng)籌過境水、自備水,提高水資源配置能力。采取水庫放水、涵閘引水、泵站提水以及河湖聯(lián)調(diào)、湖庫聯(lián)調(diào)等措施;氣象條件允許時,可實施人工增雨作業(yè)。

3)提高公眾防災減災意識

加強應急管理教育和科普工作,充分發(fā)揮政府、社會、新聞媒體、網(wǎng)絡等力量,向人民群眾加強氣象防災減災知識宣傳,提高全社會風險防范意識和災害應對能力;加強公眾對災害背景、災前征兆、防災準備的宣傳,加強公眾的臨災教育,掌握自救互救措施。

Advances in Meteorological Science and Technology2019年2期

Advances in Meteorological Science and Technology2019年2期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 媒體掃描

- 新書架

- 靠近迭代法獲取濕球溫度初探

- 甘肅省風能太陽能氣象服務業(yè)務平臺開發(fā)及應用

- 實際環(huán)境下光儲離網(wǎng)型發(fā)電系統(tǒng)優(yōu)化設計研究

- 中關村高企協(xié)氣象科技專業(yè)委員會正式運行