《清明上河圖》中潛藏的盛世危機

艾江濤

《清明上河圖》可以說是國人最耳熟能詳的畫作之一。這幅北宋社會的“百科全圖”,主要描繪的是12世紀初北宋都城汴京(今河南開封)東南一隅清明節熱鬧的市井風貌。

長期以來,這幅畫要表現什么,成為人們關注的焦點。宋室南渡之后,北宋耆老舊臣懷念京都之盛,更愿意把此畫視為歌頌北宋宣和年間盛世景象之作。另一方面,這幅畫自問世以來,不斷被臨摹,歷朝統治者著眼于“清明”二字,往往將其用作對自己治下“盛世清明”的頌揚。然而,畫卷的原意究竟為何,張擇端為什么要畫這幅畫,卻逐漸陷于歷史的迷霧中。

有關張擇端的個人資料,僅存有金人張著所留的85字跋語,從中人們只知道他來自山東諸城,曾游學京師,后攻繪畫,供職于北宋翰林圖畫院。在故宮博物院研究室主任余輝看來,《清明上河圖》完全是一幅盛世危機圖,精心選擇的寫實構圖,背后隱藏著作者曲諫諷世的良苦用心。

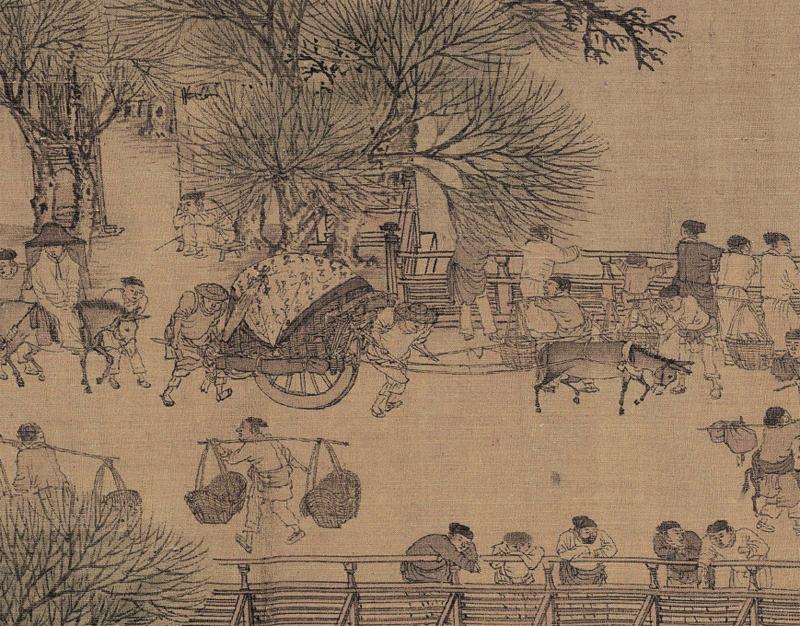

余輝仔細觀察了畫卷中的漕船,發現上面并沒有值守官兵,說明這是私家漕船。而在北宋,無論是在郭忠恕的《雪霽江行圖》,還是另一幅《閘口盤車圖》中描繪的運糧場景,無一例外都有押運官的身影,體現著朝廷對漕糧的掌控力。《清明上河圖》中所描繪的11條運輸糧食的私人漕船,背后所折射的正是當時社會潛在的官糧危機。

在北宋歷史上,官府與商賈曾經為了控制糧食市場展開過激烈的競爭。開寶五年(972年),為了穩定糧價,北宋朝廷接受了限價售糧的建議,定價一斗糧食70文。商賈們聽到這個消息,因為沒有獲利空間,便不再運糧到京城。為了緩解歉收造成的饑饉,同時控制商賈,北宋歷代皇帝都在汴河沿岸設立了許多官倉。

私家漕船

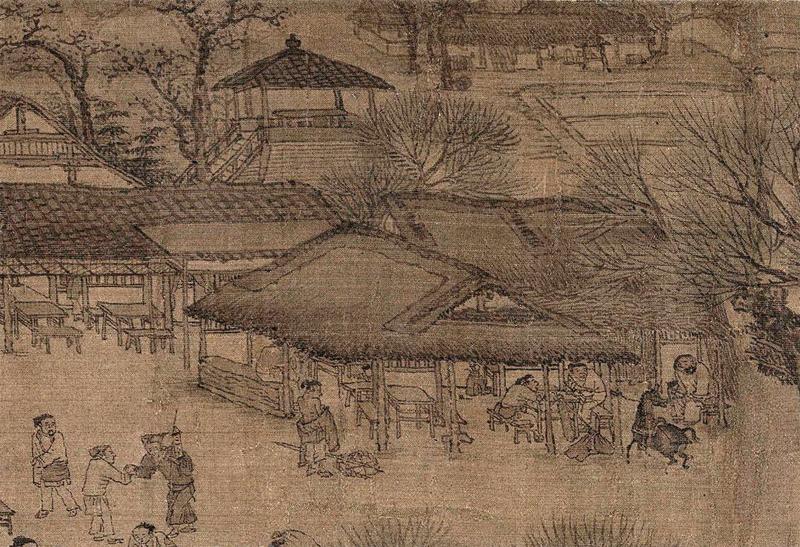

無人的望火樓

遞鋪門口慵懶的官兵

馬上要撞橋的大船

由于聽信蔡京等權奸所謂“豐亨豫大”思想的宣揚,宋徽宗靡費國庫、極盡享樂,更在崇寧三年(1104年)廢除舊制,停止官運漕糧,改運“花石綱”。結果沒過多久,官倉空虛,政府失去了對糧價的控制,導致汴京周圍物價上漲。

此外,余輝從畫卷中沒有看到任何消防和城防官兵,汴京成為一座完全不設防的城市。史載,由于汴京絕大多數建筑都為磚木結構,火禁非常嚴格。除了夜市,居民區任何人不得在半夜時分點燃火燭;夜間用火必須提前申報。此外,每坊均設有一座望火樓,而畫卷里唯一的一座望火樓中已擺上休閑桌凳,顯然無人值守。

消防廢弛是畫卷要表達的社會危機之一。宋徽宗很不重視消防,宣和初年,宮中便發生過一次大火,共計燒毀5000間房屋,幾乎占了整個宮室數量的三分之二,以致很多宮女在雨天沒有地方居住。

此外,遞鋪(朝廷公函送往外地的第一站)門口慵懶的官兵,稅務所門口因重稅發生的爭執,卷末前宮中御醫趙太丞家專治酒傷所反映出的酒患成災,都折射出徽宗時期的北宋社會潛藏的深刻危機。

畫卷中,蒙在車上的一塊寫滿大字的蓋布,在城門外和城郊出現過兩次,一度令人費解,因而被稱為“奇特的蓋布”。考察當時朝野發生的大事,崇寧元年(1102年),徽宗詔令親書黨人碑,廢黜蘇軾舊黨與元祐學術;崇寧二年(1103年),蔡京下令焚毀元祐黨人墨跡文集。余輝據此大膽猜測,畫中那些作為蓋布的書法,可能是從衙署或宅第拆除下來的舊黨墨痕,被拉往郊外處理。嚴酷的黨爭與瀆文悲劇,也隱然藏于圖中。

蒙著蓋布的驢車

從元祐黨人書法蓋布,結合畫卷中婦女的頭飾、制錢的大小、羊肉的價格、私漕開通的時間,以及張著題跋中提及的《向氏評論書畫記》可能的出版時間,余輝比較精準地定位出《清明上河圖》的創作時間為崇寧年間(1102年—1106年)。

“驚馬闖入郊市”是一個焦慮的開場,余輝將船橋幾欲相撞的全卷高潮,視為社會矛盾達到高潮的象征。在乾隆甫一登基即命令5名宮廷畫家繪制的《清明上河圖》清院本中,舟橋變得通暢,清明盛世顯然容不下任何不和諧的雜音。

汴京自東水門外七里至西水門外,共有13座橋,唯有虹橋、上土橋、下土橋是木結構的拱橋。畫卷中描繪的拱橋究竟是哪一座?學者們歷來對此莫衷一是。余輝采用俯視視角,將畫卷還原為城市地圖,結果發現與當時的汴京地圖完全對不上。畫中橋頭并無橋的名字,城樓也刻意略掉名字,只可隱隱見到一個“門”字。另一方面,畫卷中出現的店鋪與酒樓名字,均無法在《東京夢華錄》中查到。顯然,這是張擇端有意為之的選擇,圖中所繪景致風物,是經過提煉概括的實情而非實景。

整個北宋,諫議制度相對開放,除了臣工的進諫,一些小吏的婉諫也可上達天聽。神宗年間,鄭俠派人畫了一幅《流民圖》,直接導致權相王安石的下臺和新法的中止。有前例可循,可以推想,張擇端也想通過這樣的“盛世危圖”,向宋徽宗委婉諫言,他或許相信深諳藝術的徽宗定能解讀畫中深意。然而當時距北宋覆滅只剩20余年,耽于玩樂、嗜好工筆精巧畫風的徽宗,沒空琢磨也不會喜歡《清明上河圖》。沒過多久,他便把這幅畫賞給了向氏一族。