欒曉燕:一個在黑土地種出“金豆”的人

文/本刊記者 鐘春霞 韋斗斗

欒曉燕

Luan Xiaoyan

欒曉燕,1964年12月生,中共黨員,碩士,研究員。黑龍江省政府特殊津貼獲得者,農業農村部大豆種植專家組成員,黑龍江省大豆產業體系崗位專家,第九屆黑龍江省農作物品種審定委員會大豆專業委員會委員。在黑龍江省農業科學院大豆研究所從事大豆遺傳育種、分子育種研究工作34年。曾承擔國家“七五”至“十一五”大豆科技攻關、“十三五”七大作物育種、國家“863”“973”項目;科技部農業科技成果轉化資金項目;轉基因重大專項;黑龍江省自然科學基金項目;黑龍江省科技攻關等近30個科研項目。育成大豆品種40個,有22個獲得國家農作物新品種保護權,近五年品種的累計推廣面積達3000萬畝。增收大豆2.16億kg,創社會效益4.0億元。獲科研成果15項,發表論文50余篇,著作3部,發明專利2項。

黑龍江省是中國的大糧倉,是世界三大黑土地之一。這里有著世界上最大的大豆種植基地,大豆種植面積始終位于全國前列。得天獨厚的地理條件和種植面積讓大豆成為了黑龍江省的一張靚麗名片。

大豆是黑龍江省主要栽培的三大作物之一,也是欒曉燕家鄉寶清縣的主要栽種作物。上世紀80年代中期,黑龍江省作為我國大豆的主要產地,大豆產量上不去,品質不佳,農戶常常因此苦不堪言。年輕的欒曉燕說:“我要利用所學的知識和資源讓父老鄉親種上優質、高產大豆,幫助家鄉脫貧致富。”

幾十年過去了,今天,大豆也成為了欒曉燕的一張名片。有人說,欒曉燕種出的大豆粒粒飽滿,像一顆顆金色豆子在廣袤的黑土地上閃閃發光。欒曉燕從一個黃毛丫頭轉身成為今天黑龍江省農科院里那個在黑土地種出“金豆”的人,與大豆結緣幾十年,這期間又發生了什么?

扎根黑土,情系大豆

時間回到1985年6月,欒曉燕在佳木斯農業學校畢業,作為優秀畢業生的她,來到黑龍江省農業科學院大豆研究所報到。因為寫得一手好字,欒曉燕被選進了育種室抄寫材料,從此她與大豆結下了不解之緣。

我國作為大豆的起源地,已經有3000年的大豆種植歷史。欒曉燕當時所在的大豆研究所育種室也已經有30年的大豆育種資歷,大豆育種室的前輩王彬如、王連錚、翁秀英、陳怡、杜維廣等老師具有豐富的大豆育種經驗,在雜交育種、誘變育種和高光效育種方面都取得過驕人的成績。欒曉燕虛心求教,在前輩的指引下,她從認識大豆、資源整理最基礎的知識開始學習,由淺到深,尋根問底。

不積跬步,無以至千里,不積小流,無以成江海。在借鑒和學習的同時,欒曉燕從田間性狀調查、分類、雜交、田間選擇、室內選擇等工作中,梳理出大豆育種程序;在抄寫項目書、試驗方案、試驗總結、成果報告和工作實踐中,凝練出育種方向和育種方法。

欒曉燕最初的研究方向——大豆抗病育種,曾在大豆花葉病毒病的抗病基因挖掘、種質創新、抗性遺傳、抗性生理機制、抗性分子標記與抗病品種選育等方面進行了較深入的研究。1995年,黑龍江省大豆灰斑病的發生,導致很多品種因此退出了大豆生產市場,欒曉燕預感到單一抗性的大豆品種在未來大豆生產的發展中不會有生命力。因此,她調整了大豆育種方向,在兼顧高產和優質的同時,將黑龍江省的另外兩個大豆主要病害灰斑病和胞囊線蟲病列進了抗病育種目標。之后,欒曉燕利用現代育種手段解決了品種高產、抗病、優質同步的關鍵問題。如今,她培育的品種已成為黑龍江省不同生態區的主栽品種,并推廣至吉林、遼寧、新疆、內蒙等12個省(自治區)100余個市縣。大豆新品種的推廣應用,讓欒曉燕實現了她的育種夢想和致富家鄉的心愿,也為她實現“大豆復興”的中國夢奠定了基礎。

欒曉燕在田間指導生產

欒曉燕在“黑農84”品種實收測產現場

學科創建,品種良多

在傳承與發揚大豆遺傳育種學科的基礎上,欒曉燕作為學科帶頭人,首次創建了“大豆優質抗病育種”學科,為黑龍江省不同生態區優質、抗病、高產大豆品種的選育搭建了平臺,培養了團隊,該學科在2017年被評為黑龍江省農業科學院的重點學科。

“十三五”以來,欒曉燕作為第一完成人在國家和黑龍江省審定了適合北方春大豆區和黑龍江省第一、二、三積溫帶種植的品種13個,其中最具代表性的品種有:超高產、高蛋白、多抗的“黑農84”;高產高油、廣適應性的“黑農87”;優質豆漿豆品種“黑農69”。

“黒農84”是采用分子標記輔助選擇,與常規育種相結合的方法選育而成,品種集高產、優質、多抗性于一體,其多抗性更是填補了黑龍江省大豆兼抗病毒病、灰斑病、胞囊線蟲病品種審定的空白;該品種大豆種植五年以來,平均蛋白質含量42.58%,單年平均蛋白質含量高達44.6%。

“黑農87”是采用雜交與輻射相結合的育種方法選育而成,品種兼具高油、高產、廣適應性品種的特點,脂肪含量約23.6%,比進口大豆脂肪含量高2個百分點,企業每加工1噸“黑農87”大豆,可凈增收益80~100元。

2017年,“黑農84”和“黑農87”分別取得了4公頃平均畝產280公斤和273公斤的產量。2018年,在友誼農場40公頃的大面積生產示范區,經過專家實收測產,“黒農84”和“黑農87”分別獲得了畝產250.2公斤和246.7公斤的產量。

“黑農69”蛋脂雙高,并高異黃酮,其豆漿營養豐富、色香味俱全,在2017至2018連續兩年被評為“豆漿明星品種”,也有畝產300公斤的潛力。

欒曉燕說:“它們是大豆產業發展目標急需的資源和品種,作為食用、油用大豆具有廣闊的發展前景。”這些品種得到了黑龍江省委、省政府及相關媒體——黑龍江電視臺、中央七套節目的持續關注。

2018年11月22日,黑龍江省委書記張慶偉到黑龍江省農業科學院調研。張慶偉對 “黑農84”“黑農87”“黑農69”給予充分肯定,黑龍江省農業農村廳將其列入2019年黑龍江省第一、二積溫帶的主推品種。這些品種的推廣應用將有效提高黑龍江省大豆產量、品質和抗性,滿足國內大豆種植的供給需求,有效促進我國大豆產業的發展。

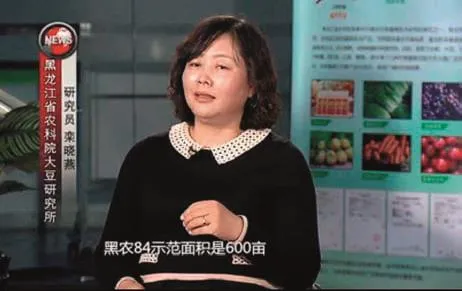

欒曉燕接受黑龍江電視臺記者采訪

成果推廣 ,喜獲增益

大豆新品種推廣應用,加快了科研成果轉化為生產力,促進了大豆增產、農民增收、企業增效,取得了顯著的經濟效益和社會效益,推進了黑龍江省大豆產業的發展。

近五年來,黑農號大豆品種的累計推廣面積達3000萬畝,增收大豆2.16億公斤,創造經濟效益4.0億元。2016至2018年期間,借助黑龍江省農科院成果轉化的平臺,實施了部分大豆品種的轉讓經營權,實現了成果轉化直接效益約1100萬元,推進和實現了“科技創新—成果轉化—推廣應用”鏈的相互支撐和相互促進的良性循環。

欒曉燕表示,黑龍江省農科院大豆研究所的研究團隊一直以科技創新、服務“三農”為己任,“十三五”以來借助項目、媒體宣傳、授課培訓、田間指導等多種形式服務“三農”,總計策劃活動近百場。拿品種、出技術,傳授農業科學知識,幫農民排憂解難,既加快了科技成果轉化,促進了大豆增產,也為農業產業結構調整、農民致富提供了科學技術支撐。

欒曉燕工作期間曾獲科研成果15項,“十三五”新增科技成果3項。其中,“大豆抗SMV3號株系成株抗性機制及抗源創新的研究”2002年獲黑龍江省科技進步三等獎和哈爾濱市科技進步三等獎;“高光效大豆新品種選育及高光效的光合生理基礎”2005年獲黑龍江省科技進步一等獎;“高油高產大豆黑農68創新與示范應用”2016年獲黑龍江省科技進步二等獎;“分子標記基因聚合創制多抗大豆新種質”2017年獲黑龍江省農委一等獎。

欒曉燕很忙,她的同事每次見她也總是行色匆匆,工作占據了她大部分的時間,30余年,一晃如逝。她最喜歡站在北疆這塊黑土地的田壟上望著那一片片的“金豆”。她是黑龍江省農科院里一位名副其實的“金豆娘娘”。