二胎出生對頭胎兒童共情能力的影響:父母教養能力感的調節作用 *

李甜甜 王娟娟 顧吉有 徐鶴文

(1 山東師范大學教育學部,濟南 250000) (2 山東省懿恒心理研究所,濟南 250000)

1 問題提出

共情,既包含認知成分又包含情感成分,指能夠準確地感知和識別他人的情緒狀態,產生與他人相似的情緒體驗和情緒反應的能力(Davis,1983)。共情在人際交往中扮演著積極的作用,它作為人際間情感連接的紐帶,能有效促進個體的道德行為和親社會行為(Decety & Michalska,2010)。良好的共情能力使個體在人際交往中具有更積極的體驗和幸福感,能夠促進個體的社會交往(Grühn, Rebucal, Diehl, Lumley, & Labouvie-Vief,2008)。反之,共情能力的缺失常常與個體的不良結果聯系在一起,如攻擊行為、消極情緒等(De Kemp, Overbeek, De, Engels, & Scholte, 2007; Gini,Albiero, Benelli, & Altoè, 2007)。情緒共享理論認為,共情產生的基礎是個體與他人之間的情緒共享,個體感知到他人的情緒信息時,會自動同步進行模仿,從而產生情緒共享,情緒共享能力強的個體,其共情能力也較強(Decety & Michalska,2010)。隨著我國二孩政策的普遍實施,二胎出生將改變個體的家庭系統,家庭成員會面臨生活的重大改變。對于兒童而言,這既是挑戰,同時也是 加速個體成長和發展的機會(Rutter, 1996)。家庭中二胎出生為兒童提供了“兒童集體”的社會化環境,創造更多情緒共享的機會,能夠促進頭胎兒童共情能力的發展(Kramer & Ramsburg,2002),對頭胎兒童共情能力的發展具有獨特的作用(Harper, Padilla-Walker, & Jensen, 2016)。由于我國二孩政策實施時間不長,關于二胎出生對頭胎兒童共情能力影響的實證研究較少,其作用機制尚不清晰,因此有必要考察二者之間的關系。

生態系統理論將個體生活的環境劃分為不同層次。其中,家庭是兒童社會化的重要場所,是對兒童共情能力影響最大的微系統。家庭中各種因素及其相互作用能夠影響兒童共情能力的發展,因此,需要綜合考慮個體發展情景來研究個體發展的特點(Bronfenbrenner & Morris, 2006)。父母教養能力感作為家庭系統的重要組成部分,是指父母對自身能夠勝任父母角色的信念,即父母對自己的教養能力的自信水平(Coleman &Karraker, 2003)。教養能力感與父母教養方式和教養能力密切相關,是家庭教育的重要因素(葉妍,符明弘, 陳瑤, 2014),也是自我效能感在教養領域的具體體現。依據自我效能感理論(Bandura,1978),自我效能感能夠影響人們的情感反應方式,高自我效能感個體對自己的能力有信心,能夠選擇恰當的方式積極應對挑戰;相反地,低自我效能感個體在面臨挑戰時更可能體驗焦慮,容易情緒化。父母的教養能力感不同,二胎出生對頭胎兒童共情能力發展的作用也可能不同。已有研究表明,父母的教養能力感與二胎出生的交互作用能夠對頭胎兒童共情能力的發展產生影響(陳斌斌, 施澤藝, 2017),并且高教養能力感的父母具有較高的同理心,通過采用寬容和積極的育兒策略促進兒童的移情,有助于提升兒童的共情能力(Christopher, Saunders, Jacobvitz, Burton, &Hazen, 2013; Jones & Prinz, 2005)。因此,有必要進一步分別在父母教養能力感不同的群體中探討二胎出生與兒童共情能力的關系模式,即考察父母教養能力感對二者關系的調節效應。

綜上所述,目前關于二胎出生以及父母教養能力感對兒童共情能力影響的研究還很少,以往實證研究主要基于西方文化背景。由于兩種文化價值取向不同,中西方的二胎觀、父母教養能力感有較大差異,關于二胎出生、父母教養能力感和兒童共情能力關系的普適性有待檢驗。因此,本研究在前人研究的基礎上,采用整群抽樣,通過問卷調查的方式考察二胎出生對頭胎兒童共情能力的影響,并探討父母教養能力感對二胎出生與頭胎兒童共情能力關系的調節作用。研究假設頭胎兒童的共情能力顯著高于獨生兒童的共情能力,且父母教養能力感能夠調節二胎出生與頭胎兒童共情能力的關系。

2 研究方法

2.1 被試

采用整群抽樣的方法從濟南市6 所中小學抽取一些班級的學生參加研究。有513 名三、四、五年級的小學生和137 名七、八年級的初中生,共650 名學生參與了研究。其中,獨生兒童為324 人(男175 人,女149 人),平均年齡為11.05 歲 ±2.09 歲;家庭有二胎的頭胎兒童為326 人(男144 人,女182 人),平均年齡為10.63 歲 ± 1.38歲。父母教養能力感由對學生被試最為熟悉的一方家長進行報告,這樣能夠準確反映父母的教養能力感狀況,保證數據的有效性。共有647 名家長參與研究,其中父親為238 名(36.79%),母親為408 名(63.06%),1 名家長缺失性別信息。

對獨生兒童和頭胎兒童在性別方面進行t 檢驗,結果表明,頭胎兒童中女生比例顯著高于獨生兒童中女生的比例,t(648) =?2.52,p<0.05。對獨生兒童和頭胎兒童在年齡方面進行t 檢驗,結果顯示,頭胎兒童的年齡顯著低于獨生兒童的年齡,t(646) =2.97,p<0.01,差值為0.41 歲。因此本研究的結論在推廣時要謹慎。

2.2 研究程序

由學生報告自己的共情能力,學生填寫的問卷由受過培訓的主試以班級為單位開展,向學生講解問卷填寫要求及注意事項,使其了解調查目的及操作規范。問卷填寫完畢后當場回收。由家長中對學生被試相對更熟悉的一方報告其教養能力感,家長填寫的問卷委托各中小學教師發放,由學生帶回家中,家長填寫完畢后于次日交給教師,再由主試統一回收。共發放694 份問卷,其中有效問卷為650 份。數據收集之前,征得了學生、家長及教師的同意。

2.3 研究工具

2.3.1 人際反應指數量表(修訂版)

Davis(1983)根據共情多維理論編制了人際反應指數量表,該量表從認知與情感兩個維度考察個體的共情能力,后由臺灣學者詹氏修訂了該量表中文版。本研究采用人際反應指數量表(修訂版)施測,量表由22 個題目組成,評分方式為Likert 5 點評分,1 表示“完全不符合”、2 表示“基本不符合”、3 表示“不確定”、4 表示“基本符合”、5 表示“完全符合”。采用量表總分代表個體的共情能力,量表總分越高,表明個體的共情能力越高。該量表被證明在中國兒童群體中具有良好的信效度(寇娟, 劉洋, 宋洪文, 鄒枝玲,2015),其克隆巴赫α 系數為0.70,可以接受。

2.3.2 父母教養能力感量表

父母教養能力感量表由Gibaud-Wallston和Wandersman 于1978 年編制,主要測查父母對自己有能力勝任父母角色的自信水平。該量表包含17 個項目,采用Likert 4 點評分方式,1 表示“非常不同意”、2 表示“不同意”、3 表示“同意”、4 表示“非常同意”。采用量表總分代表父母的教養能力感,得分越高,表明其教養能力感越高。在已有相關研究中,該量表被證明在中國父母群體中具有良好的信效度(張曉, 李龍鳳, 白柳, 陳英和, 2017),其克隆巴赫α 系數為0.66,可以接受。

2.4 數據管理與統計分析

采用SPSS20.0 for Windows 統計軟件對數據進行了描述統計、K-Means 聚類分析、相關分析和層次回歸分析。其中二胎出生采用0、1 賦值(0=無二胎出生, 1=有二胎出生),性別采用0、1 賦值(0=男, 1=女)。首先用SPSS20.0 計算父母教養能力感、兒童共情能力的均值和標準差,同時,采用獨立樣本t 檢驗考察在有無二胎方面個體的共情能力是否表現出顯著差異。然后,計算二胎出生、父母教養能力感與兒童共情能力的兩兩相關。最后,運用層次回歸分析檢驗父母教養能力感在二胎出生與兒童共情能力關系中的調節作用。

3 研究結果

3.1 描述統計與相關分析

各個變量的平均值、標準差及變量間的相關系數見表1。從表1 可以看出,二胎出生與父母教養能力感、兒童共情能力存在顯著正相關,而父母教養能力感與兒童共情能力不存在顯著相關。

3.2 兒童共情能力的性別差異和年齡差異

對兒童共情能力在性別方面的t 檢驗結果表明:方差齊性檢驗F(1, 646)=0.46,p=0.50,可認為方差齊性。進行獨立樣本t 檢驗,得t(646)=?6.45,p<0.001,故男生和女生的共情能力存在顯著差別,具體而言,女生的共情能力顯著高于男生。

對兒童共情能力在年齡方面的單因素方差分析結果表明:方差齊性檢驗F(9, 633)=1.11,p =0.35,可認為方差齊性,分析結果顯示,兒童共情能力的總離差平方和為68278.61,年齡可解釋的變差為1856.63,抽樣誤差引起的變差為66421.98,它們的均方分別為154.72 和104.93,F(12, 633)=1.47,p>0.05,表明兒童共情能力在年齡方面不存在顯著差異。

3.3 父母教養能力感在二胎出生上的差異

對父母教養能力感在二胎出生上的t 檢驗結果表明:方差齊性檢驗F(1, 643)=0.09,p=0.76,可認為方差齊性。進行獨立樣本t 檢驗,得t(643)=?2.75,p<0.01,故二胎家庭中的父母和獨生兒童家庭中的父母的教養能力感存在顯著差別,具體而言,二胎家庭中父母的教養能力感顯著高于獨生兒童家庭的。

3.4 父母教養能力感對二胎出生和兒童共情能力關系的調節作用

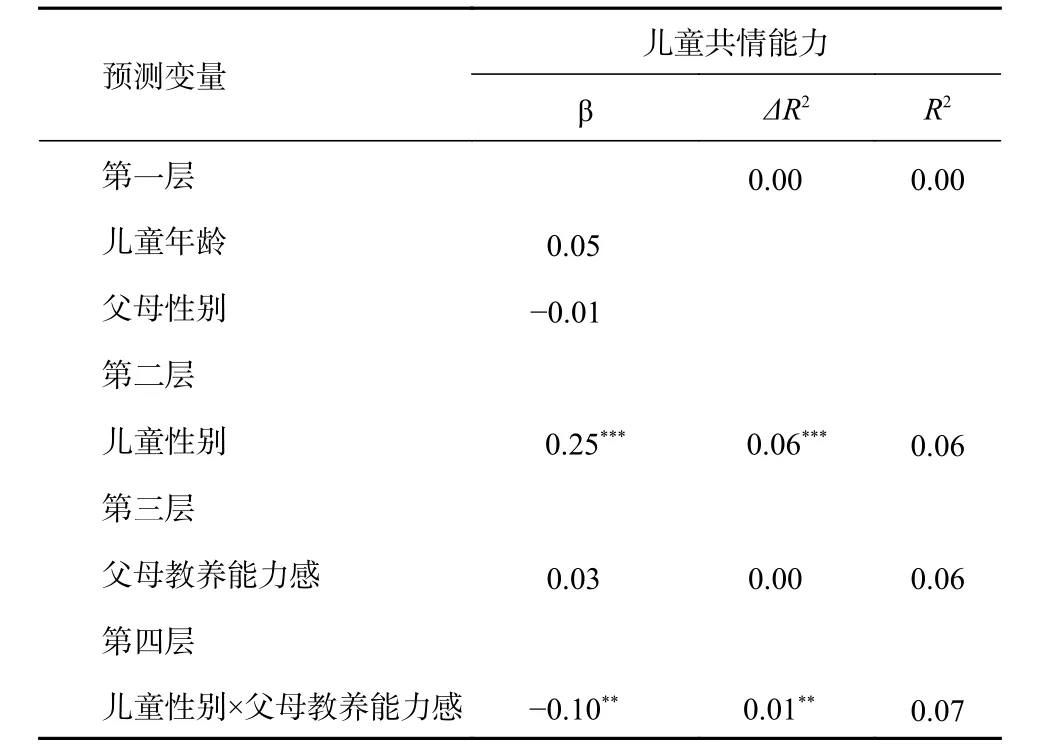

采用層次回歸分析,檢驗父母教養能力感對二胎出生和兒童共情能力關系的調節作用,在進行層次回歸分析之前,已經對調節變量父母教養能力感進行了中心化處理。模型第一層進入兒童性別、年齡以及父母性別,第二層進入二胎出生,第三層進入父母教養能力感,第四層進入二胎出生與父母教養能力感的交互項,預測變量的進入方式全部采取Enter 方式。

由表2 可知,在控制了兒童性別、年齡以及父母性別后,二胎出生對兒童共情能力有顯著的正向預測作用,父母教養能力感對兒童共情能力的預測作用不顯著。二胎出生與父母教養能力感的交互作用能顯著負向預測兒童共情能力,即父母教養能力感對二胎出生與兒童共情能力的調節作用顯著。

為進一步分析和探討父母教養能力感的具體調節作用,采取K-Means 聚類分析將父母教養能力感劃分為高低組,進行簡單斜率檢驗。聚類分析結果顯示,高、低父母教養能力感組人數分別為348、297。對父母教養能力感在高低組上進行t 檢驗,結果表明高父母教養能力感組的得分顯著高于低父母教養能力感組的得分,t(643)= ?24.41,p < 0.001。同時,繪制父母教養能力感在二胎出生與兒童共情能力之間的回歸線,如圖1 所示。

對父母教養能力感調節作用進行的簡單斜率檢驗表明:對于高父母教養能力感組的被試而言,二胎出生無法預測兒童共情能力,B = ?0.01,t = ?0.07,p > 0.05;而對于低父母教養能力感組的被試,二胎出生能顯著正向預測兒童共情能力,B =0.28,t = 5.36,p < 0.001。圖1 用回歸線來表示父母教養能力感調節作用的具體情況:對于高父母教養能力感組的被試而言,二胎出生并不影響兒童共情能力的發展,當被試屬于低父母教養能力感組時,二胎出生能促進兒童共情能力的發展。因此,父母教養能力感在二胎出生和兒童共情能力的關系中起調節作用。

3.5 父母教養能力感對性別和兒童共情能力關系的調節作用

由表2 中層次回歸分析結果可知,性別對兒童共情能力的預測作用顯著,可能存在父母教養能力感對性別和兒童共情能力關系的調節作用。在進行層次回歸分析之前,對調節變量父母教養能力感進行了中心化處理。模型第一層進入兒童年齡以及父母性別,第二層進入兒童性別,第三層進入父母教養能力感,第四層進入兒童性別與父母教養能力感的交互項,預測變量的進入方式全部采取Enter 方式。結果如表3 所示。

由表3 可知,在控制了兒童年齡以及父母性別后,性別對兒童共情能力有顯著的正向預測作用,兒童性別與父母教養能力感的交互作用能顯著負向預測兒童共情能力,即父母教養能力感對性別與兒童共情能力關系的調節作用顯著。

為進一步分析和探討父母教養能力感的具體調節作用,進行簡單斜率檢驗。同時,繪制父母教養能力感在性別與兒童共情能力之間的回歸線,如圖2 所示。對父母教養能力感調節作用進行的簡單斜率檢驗表明:對于高父母教養能力感組的被試而言,性別能顯著正向預測兒童共情能力,B = 0.15,t = 2.63,p < 0.01;對于低父母教養能力感組的被試,性別也能顯著正向預測兒童共情能力,B = 0.32,t = 6.27,p < 0.001。圖2 用回歸線來表示父母教養能力感的調節作用具體情況:性別能顯著正向預測兒童共情能力,但是對低父母教養能力感組的被試而言,性別對兒童共情能力的影響更為顯著,父母教養能力感在性別和兒童共情能力的關系中起調節作用。

表 3 父母教養能力感對性別、兒童共情能力的回歸分析結果

4 討論

4.1 兒童共情能力的性別差異

關于兒童共情能力的性別差異分析顯示,女生的共情能力高于男生,這與以往研究結果一致(陳武英, 盧家楣, 劉連啟, 林文毅, 2014)。這種差別可能與社會文化對不同性別的角色期待有關。性別圖式理論指出,社會強調性別差異,個體會以與自身性別相適應的圖式參與社會活動(Starr &Zurbriggen, 2017)。在我國社會文化背景下,男孩被強調要獨立、勇敢,并不重視共情能力;女孩則被鼓勵理解和照顧他人,需要較高的共情能力,因而兒童的共情能力出現了性別差異。此外,在本研究的被試中女孩的比例偏高,這可能會對研究結果造成偏差,即兒童共情能力存在性別差異可能是由被試性別因素造成的。未來的研究可以在平衡被試性別比例的基礎上來探討二者之間的關系。

4.2 二胎出生與父母教養能力感的關系

t 檢驗結果表明,二胎家庭中的父母和獨生兒童家庭中的父母,其教養能力感存在顯著差別,即二胎家庭中父母的教養能力感顯著高于獨生兒童家庭的。這可能是因為教養能力感較高的父母對有效應對二胎出生帶來的壓力更有信心,從而選擇生育二胎,而教養能力感低的父母更多不選擇生二胎。以往研究發現影響父母教養能力感高低的因素主要是父母個體因素(如父母情緒、父母健康等)和社會因素(如父母職業、朋友支持等)(葉妍等, 2014),并且這些因素同樣影響父母是否生育二胎的意愿。情緒穩定、身體健康、家庭支持力量大的父母,其教養能力感較高,對自己能夠勝任父母角色更有信心,在教養活動中的表現更為積極,這能夠促進父母生育二胎的意愿,反之亦然(石智雷, 楊云彥, 2014),因而二胎家庭中父母的教養能力感顯著高于獨生兒童家庭。

4.3 二胎出生與兒童共情能力的關系

研究結果與研究預期一致,二胎出生對兒童共情能力有顯著的正向預測作用,即二胎家庭中頭胎兒童的共情能力顯著高于獨生兒童的共情能力。轉折點理論認為,二胎出生是個體生活中的重大轉變,改變了個體所處的家庭環境,頭胎兒童共情能力的發展勢必受到影響(Rutter, 1996)。在這一轉變和適應的過程中,一方面,兒童學會理解父母的處境和弟弟/妹妹的需要,甚至承擔部分照顧弟弟/妹妹的責任,通過與父母之間的情緒共享,共情能力得以發展(Harper et al., 2016)。另一方面,在中國傳統觀點中,獨生兒童處在家庭的中心,待人處世可能常以自我為中心,較難從他人角度來體會他人的情緒和情感;而頭胎兒童在與弟弟/妹妹相處的過程中,產生更多的情緒共享,在此基礎上,處理問題時一般會考慮弟弟/妹妹的情緒和情感,共情能力得到了很好的鍛煉(Batson et al., 1996)。因此,較獨生兒童而言,頭胎兒童的共情能力更高。

4.4 父母教養能力感對二胎出生和兒童共情能力關系的調節作用

父母教養能力感在二胎出生和兒童共情能力的關系中起調節作用的假設也得到了驗證,即在高、低父母教養能力感群體中二者的作用關系是不同的。在高父母教養能力感的家庭中,頭胎兒童與獨生兒童的共情能力不存在顯著差異;而在低父母教養能力感的家庭中,頭胎兒童較獨生兒童的共情能力更高。

對高父母教養能力感的群體而言,頭胎兒童與獨生兒童的共情能力不存在顯著差異。根據Bronfenbrenner 和Morris(2006)的家庭系統理論,家庭環境分為軟環境(如親子關系、教養方式、父母教養能力感等)和硬環境(如家庭資源、父母職業狀況等),家庭軟環境的作用比硬環境要大得多。高教養能力感的父母在養育過程中能夠為兒童提供積極的家庭情感氛圍(Jenkins, Rasbash,Leckie, Gass, & Dunn, 2012),即使在獨生兒童家庭中也能夠促進兒童的人際理解,進而有意無意中增加了兒童情緒共享的機會,有助于兒童共情能力發展(Moser & Jacob, 2002; Ross & Lazinski, 2014)。

而對于低父母教養能力感的群體來說,二胎出生能顯著正向預測兒童共情能力,頭胎兒童的共情能力比獨生兒童的高。研究發現,低教養能力感的父母往往存在健康狀況差、情緒不穩定或者家庭支持力量少、經濟基礎薄弱等問題(葉妍等, 2014)。家庭中二胎出生后,頭胎兒童的作用日益凸顯,一方面,根據情緒共享理論,頭胎兒童曾經歷過類似的教養過程,更加深刻理解父母以及弟弟/妹妹的需求和情緒;另一方面,頭胎兒童愿意在照料方面積極主動為家庭提供支持和幫助(Song & Volling, 2015)。因而,頭胎兒童在積極參與家庭活動的過程中,共情能力得以在實踐中發展。

4.5 父母教養能力感對性別和兒童共情能力關系的調節作用

本研究結果顯示父母教養能力感在性別和兒童共情能力關系中起調節作用,相比于高父母教養能力感組的被試,在低父母教養能力感群體中性別對兒童共情能力的影響更為顯著。依據性別圖式理論,女孩和男孩在成長過程中會形成不同的性別角色傾向(Starr & Zurbriggen, 2017)。研究表明女性角色傾向與共情直接相關,而男性角色傾向與共情無關(Karniol, Grosz, & Schorr, 2003)。

在高父母教養能力感群體中,父母會鼓勵孩子關心他人,特別是鼓勵兒童間的情緒共享。無論是男孩女孩,其共情能力均得到較好地發展,且由于男女性別角色傾向不同,女孩的共情能力的發展好于男孩。而在低父母教養能力感群體中,兒童共情能力出現顯著的性別差異,男孩的共情能力顯著低于女孩。這可能是因為低父母教養能力感群體中的男孩一方面缺少父母的共情教養,另一方面在社會化過程中,男孩也較少被鼓勵共情,因而共情能力較低;而女孩則不同,在其社會化的過程中,共情是被接受和鼓勵的,這在低父母教養能力感群體中是極其需要的,同時這種被需要會進一步促進女孩共情能力的發展。

需要指出的是,本研究考察了二胎出生與頭胎兒童共情能力的即時性關系。未來研究需采用追蹤設計,以探討二胎出生后在不同階段個體共情能力的發展特點、影響因素及作用機制。此外,本研究只探討了父母教養能力感在二者關系中的調節作用,而家庭系統也包括其他重要因素,如父母心理狀態、夫妻關系、親子關系等。未來研究可以進一步探討這些因素對個體共情能力發展的影響。

本研究的發現對科學培養兒童共情能力提供了理論支持。在培養兒童共情能力的過程中,一方面,家長要相信兒童的內在成長力,鼓勵兒童在生活中多考慮他人的感受和需要,促進兒童共情能力在實踐中發展;另一方面,父母要主動學習和交流教養兒童的知識和技能,提升教養能力感,努力為兒童創建積極的家庭情感氛圍,助力兒童共情能力的提升。

5 結論

本研究得出以下結論:(1)二胎出生能夠促進頭胎兒童共情能力的發展,二胎家庭中頭胎兒童的共情能力高于獨生兒童的共情能力。(2)父母教養能力感能夠調節二胎出生與頭胎兒童共情能力的關系:對于父母教養能力感高的群體而言,二胎出生對頭胎兒童共情能力的發展沒有影響;對于父母教養能力感低的群體而言,頭胎兒童的共情能力比獨生兒童的高。

參 考 文 獻

陳斌斌, 施澤藝. (2017). 二胎家庭的父母養育. 心理科學進展, 25(7),1172–1181.

陳武英, 盧家楣, 劉連啟, 林文毅. (2014). 共情的性別差異. 心理科學進展, 22(9), 1423–1434.

寇娟, 劉洋, 宋洪文, 鄒枝玲. (2015). 中學生共情能力與人際關系的相關性研究. 心理學進展, 5(3), 134–141.

石智雷, 楊云彥. (2014). 符合“單獨二孩”政策家庭的生育意愿與生育行為. 人口研究, 38(5), 27–40.

葉妍, 符明弘, 陳瑤. (2014). 國內關于父母教養效能感研究的文獻綜述.青年與社會, 1, 296–297.

張曉, 李龍鳳, 白柳, 陳英和. (2017). 父母婚姻質量對青少年行為的影響:父母教養能力感的中介作用. 心理與行為研究, 15(2), 240–249, doi:10.3969/j.issn.1672-0628.2017.02.015.

Bandura, A. (1978). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Advances in Behaviour Research and Therapy, 1(4), 139–161,doi: 10.1016/0146-6402(78)90002-4.

Batson, C. D., Sympson, S. C., Hindman, J. L., Decruz, P., Todd, R. M.,Weeks J. L., … Burns, C. T. (1996). "I've been there, too": Effect on empathy of prior experience with a need. Personality and Social Psychology Bulletin, 22(5), 474–482, doi: 10.1177/0146167296225005.

Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. In N. Eisenberg, R. A. Fabes, & T. L. Spinrad(Eds.), Handbook of child psychology. Washington: John Wiley and Sons, Inc.

Christopher, C., Saunders, R., Jacobvitz, D., Burton, R., & Hazen, N.(2013). Maternal empathy and changes in mothers’ permissiveness as predictors of toddlers’ early social competence with peers: A parenting intervention study. Journal of Child and Family Studies, 22(6),769–778, doi: 10.1007/s10826-012-9631-z.

Coleman, P. K., & Karraker, K. H. (2003). Maternal self-efficacy beliefs,competence in parenting, and toddlers' behavior and developmental status. Infant Mental Health Journal, 24(2), 126–148, doi: 10.1002/(ISSN)1097-0355.

Davis, M. H. (1983). Measuring individual differences in empathy:Evidence for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1), 113–126, doi: 10.1037/0022-3514.44.1.113.

De Kemp, R. A. T., Overbeek, G., De Wied, M., Engels, R. C. M. E., &Scholte, R. H. J. (2007). Early adolescent empathy, parental support,and antisocial behavior. Journal of Genetic Psychology, 168(1), 5–18,doi: 10.3200/GNTP.168.1.5-18.

Decety, J., & Michalska, K. J. (2010). Neurodevelopmental changes in the circuits underlying empathy and sympathy from childhood to adulthood. Developmental Science, 13(6), 886–899, doi: 10.1111/desc.2010.13.issue-6.

Gibaud–Wallston, J., & Wandersman, L. P. (1978). Development and utility of the parenting sense of competence scale. Toronto: The Annual Meeting of the American Psychological Association.

Gini, G., Albiero, P., Benelli, B., & Altoè, G. (2007). Does empathy predict adolescents' bullying and defending behavior? Aggressive Behavior,33(5), 467–476, doi: 10.1002/(ISSN)1098-2337.

Grühn, D., Rebucal, K., Diehl, M., Lumley, M., & Labouvie-Vief, G.(2008). Empathy across the adult lifespan: Longitudinal and experience-sampling findings. Emotion, 8(6), 753–765, doi:10.1037/a0014123.

Harper, J. M., Padilla-Walker, L. M., & Jensen, A. C. (2016). Do siblings matter independent of both parents and friends? Sympathy as a mediator between sibling relationship quality and adolescent outcomes.Journal of Research on Adolescence, 26(1), 101–114, doi: 10.1111/jora.2016.26.issue-1.

Jenkins, J., Rasbash, J., Leckie, G., Gass, K., & Dunn, J. (2012). The role of maternal factors in sibling relationship quality: A multilevel study of multiple dyads per family. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 53(6), 622–629, doi: 10.1111/jcpp.2012.53.issue-6.

Jones, T. L., & Prinz, R. J. (2005). Potential roles of parental self-efficacy in parent and child adjustment: A review. Clinical Psychology Review,25(3), 341–363, doi: 10.1016/j.cpr.2004.12.004.

Karniol, R., Grosz, E., & Schorr, I. (2003). Caring, gender role orientation,and volunteering. Sex Roles, 49(1–2), 11–19.

Kramer, L., & Ramsburg, D. (2002). Advice given to parents on welcoming a second child: A critical review. Family Relations, 51(1), 2–14, doi:10.1111/fare.2002.51.issue-1.

Moser, R. P., & Jacob, T. (2002). Parental and sibling effects in adolescent outcomes. Psychological Reports, 91(2), 463–479, doi: 10.2466/pr0.2002.91.2.463.

Ross, H. S., & Lazinski, M. J. (2014). Parent mediation empowers sibling conflict resolution. Early Education and Development, 25(2), 259–275,doi: 10.1080/10409289.2013.788425.

Rutter, M. (1996). Transitions and turning points in developmental psychopathology: As applied to the age span between childhood and mid-adulthood. International Journal of Behavioral Development,19(3), 603–626, doi: 10.1177/016502549601900309.

Song, J. H., & Volling, B. L. (2015). Coparenting and children's temperament predict firstborns' cooperation in the care of an infant sibling. Journal of Family Psychology, 29(1), 130–135, doi: 10.1037/fam0000052.

Starr, C. R., & Zurbriggen, E. L. (2017). Sandra Bem's gender schema theory after 34 years: A review of its reach and impact. Sex Roles,76(9-10), 566–578, doi: 10.1007/s11199-016-0591-4.