門診兒童飲食行為問題的臨床分析

張桂香 李婧

【摘要】目的 探討對飲食行為出現問題的兒童于門診采用護理干預措施的臨床應用價值。方法 選取46例在2017年2月~2019年10月期間收治的飲食行為問題兒童,將其中接受常規飲食指導服務的23例兒童設為參照組,將另外接受綜合護理干預服務23例兒童設為試驗組,觀察并記錄兩組患者的飲食問題改善情況和不良反應發生率,并進行對比分析。結果 與參照組相比,試驗組飲食問題改善情況較好,不良反應發生率評分較低,兩組數據存在對比差異,P<0.05。結論 對前往門診診治的飲食行為問題兒童采用綜合護理干預服務,可改善兒童飲食問題,降低不良反應發生率,提高臨床效果。

【關鍵詞】門診兒童;飲食行為問題;臨床效果

【中圖分類號】R174 【文獻標識碼】A 【文章編號】ISSN.2095.6681.2019.36..02

隨著社會環境和家庭教育方式的改變,兒童出現不良飲食行為問題的概率逐漸升高,逐漸成為兒童時期常見現象,多發于1~5歲兒童,會對兒童的生長發育和身體健康造成嚴重影響。有研究表明,我國兒童普遍存在挑食、偏食等問題,且隨著兒童年齡的增長,此類問題日益突出,會降低兒童免疫力,誘發各種臨床疾病,不利于兒童的健康成長[1]。因此必須采取有效措施,加強對兒童的飲食指導,糾正兒童飲食行為問題,幫助兒童養成按時吃飯的好習慣,促進兒童的成長發育,減少兒童飲食行為問題對兒童身體的危害,對兒童進行科學喂養。基于此,本院選取部分存在飲食行為問題的兒童,對其采用綜合護理干預方式,分析綜合護理干預方式對飲食行為問題改善效果,并對分析結果進行總結,總結內容如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

參與本次研究的兒童共有46例,均存在飲食行為問題,研究年份為2017年2月~2019年10月。根據隨機分配原則將所有參與本次研究的兒童分為兩組。試驗組共有23例兒童,兒童年齡范圍為1~5歲,平均年齡為(2.8±0.2)歲;其中包括男性兒童7例,女性兒童16例。參照組共有23例兒童,兒童年齡范圍為1~6歲,平均年齡為(3.4±1.4)歲,其中包括男性兒童8例,女性兒童15例。兩組參與本次研究兒童各項資料經對比顯示,組間差異不大,P>0.05。

1.2 方法

參照組給參與本次研究的兒童采用常規飲食指導服務。試驗組給參與本次研究的兒童采用綜合護理干預服務,主要包括:(1)個性化喂養干預:根據每個兒童存在的飲食行為問題,對患者采取有效喂養干預措施。例如:對于胃口較差的兒童就餐前不允許患兒吃零食,使兒童有饑餓感,增加食量。(2)宣傳相關知識:對兒童家屬展開健康教育,通過給家屬發放宣傳手冊或給家屬播放相關視頻等方式,指導家屬對兒童飲食問題進行干預,控制兒童就餐時間和飲食量,并對兒童飲食現象進行分析,讓家屬明確兒童存在飲食問題的根本原因,并采取相應解決措施。(3)糾正患兒不良習慣。兒童在就餐期間,家長應叮囑兒童不可移開食物,杜絕一邊玩一邊進食現象;并嚴格按照就餐時間進食。若患兒存在偏食現象,家長應適當減少該種類食物量,增加兒童對食物的興趣。(4)營造良好的就餐環境,避免在進餐時訓斥教育孩子等行為。(5)規定就餐量,在對兒童進行喂養干預時,需規范每日兒童就餐量,并讓其明確每位兒童就餐量都存在一定差異,不能和其它兒童進行攀比,以免兒童勉強進食增加風險事故的發生概率。

1.3 觀察指標

(1)觀察試驗組和參照組兒童飲食行為問題改善情況。主要從食物恐懼、飲食行為不良、挑食和偏食、厭食等方面進行評估,以上癥狀出現越少,證明兒童飲食行為問題改善情況越佳。(2)觀察試驗組和參照組不良行為發生率。主要從兒童不良飲食習慣和發育不良兩方面進行評估,評估分值與不良行為發生率成負相關。

1.4 數據處理

本次采用的專業統計學軟件為SPSS 19.0,兒童飲食行為問題評分表示方式和檢驗形式分別為(x±s)和t檢驗;不良行為發生率表示方式和檢驗形式分別為(n,%)和卡方檢驗,若P<0.05則代表兩組數據差異較為明顯。

2 結 果

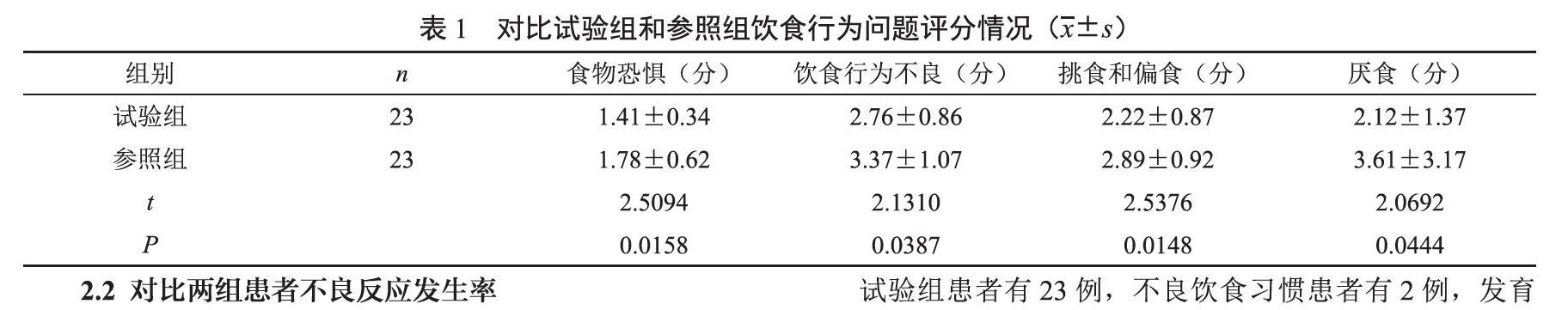

2.1 對比試驗組和參照組飲食行為問題評分情況

試驗組飲食問題評分相對較低,參照組飲食問題評分明顯較高,組間對比差異尤為顯著,P<0.05。見表1。

?

2.2 對比兩組患者不良反應發生率

試驗組患者有23例,不良飲食習慣患者有2例,發育不良患者有1例,不良反應發生率為13.04%(3/23)。

參照組患者有23例,不良飲食習慣患者有5例,發育不良患者有6例,不良反應發生率為47.82%(11/23)。x2=6.5714,P=0.0103。

3 討 論

目前,兒童不良飲食行為問題屬于普遍存在現象,多與家屬喂養方式和喂養環境有關,兒童因缺乏對飲食的認知,所以極易養成挑食、厭食習慣,不利于患者的身體健康。因此護理人員必須對不良飲食行為問題兒童采取積極干預措施,糾正兒童錯誤飲食習慣,培養兒童飲食興趣,保證兒童機體攝入食物量,維持兒童體內營養,降低營養不良的發生概率,改善兒童飲食行為問題,從而使兒童養成按時吃飯、好好吃飯的習慣,促進兒童的身體發育[2]。

臨床比較常見的護理干預方式有常規護理服務和綜合護理服務。常規護理服務雖也能對兒童飲食進行干預,但是無法糾正兒童不良飲食習慣,干預效果較差[3-4]。而綜合護理干預主要通過引導兒童合理飲食,改善兒童飲食習慣,從而糾正兒童飲食不良行為問題。

實驗結果表明,試驗組飲食行為問題評分和不良反應發生概率與參照組相比均處于較低水平,組間存在較為明顯的對比差異,P<0.05。由此可見,對前來就診的存在飲食行為問題兒童采取綜合性護理服務,可改善兒童不良飲食行為問題,減少不良反應,提高兒童的配合度和家屬的滿意度,臨床應用價值較高。

參考文獻

[1] 王 燕,郭 鋒,殷剛柱,et al.合肥市1873名學齡前兒童飲食行為問題及影響因素[J].中國學校衛生,2019(5).

[2] 曾 婧,李永俊,程光文,et al.武漢市流動兒童和本地兒童營養知識態度行為調查[J].中國健康教育,2017(12):1090-1093.

[3] 趙蓉萍,王文志,程改平,et al.成都311例中老年骨質疏松女性綜合營養評價及飲食行為研究[J].中華預防醫學雜志,2017,51(06):551-555.

[4] 王菲菲,李 雪,劉 靖,et al.孤獨癥幼兒的情緒行為問題研究[J].中國全科醫學,2019(18).

本文編輯:董 京