20世紀元歌劇的敘事結構

——以《阿里阿德涅在納克索斯》為例

一、“元歌劇”:20世紀歌劇形態的轉變

科爾曼在《作為戲劇的歌劇》中提出,歌劇的本質在于刻畫人物、引發動作和營造氣氛①〔美〕約瑟夫·科爾曼:《作為戲劇的歌劇》,楊燕迪譯,上海音樂學院出版社,2006年,第238頁。,即音樂承載戲劇。歌劇音樂為腳本故事提供敘事載體,它圍繞相應戲劇動作而產生,其意義需要指向戲劇,這是歌劇與其他音樂體裁的一個基本差異,上述歌劇本質及美學標準是格魯克改革以后歌劇作曲的圭臬。因此,歌劇的結構——根據戲劇文本而配置的音樂元素搭配與安排——如同建筑中的鋼筋,支撐起整體卻不為人所見,它被具體戲劇形象和情節所覆蓋、包裹,在強有力地支撐音樂和戲劇發展的同時隱身存在。歌劇的宏觀結構是一個需要被觀者“遺忘”的部分,如果一部歌劇蓄意降低戲劇的故事性而突出其構建過程,歌劇的本質便被削弱,猶如建筑中的鋼筋暴露出來,影響建筑的整體面貌。如此,歌劇猶如某個中介“講”出的故事,而非“演”出的戲劇,這在傳統歌劇的創作中是一個忌諱,此種寫作方式必然導致歌劇形式的異化和分裂。

然而,正是這種與歌劇本質相異的創作理念滋生了一種新型歌劇,這種歌劇存在兩個敘事層:故事和對故事的敘述,雙層結構“暴露”了戲劇建構的過程和故事虛構的痕跡,敘事框架成為歌劇所要表現的一個部分,歌劇建構過程成為了創作素材,歌劇的立意也隨之改變。20世紀60年代以降,與這種新型歌劇特性相同的小說出現②被文學批評界公認為元小說的作品有巴塞爾姆《巴塞爾姆的白雪公主》(1967),約翰·福爾斯《法國中尉的女人》(1969)、馮內古特《五號屠場》(1969)、約翰·巴斯《迷失在開心館里》(1968)等。,此類創作現象很快被文學批評界所關注,這種“將小說形式當做素材”的小說被稱為元小說(metafiction)③William H.Gass.Fiction and the Figures of Life.NY:Alfred A.Knopf,1970,p.25.,元小說往往運用露跡、戲擬或拼貼手法,建構一種關于小說的小說。我們不妨借用這個術語,將這種關于歌劇、以歌劇建構過程而非戲劇內容作為主要素材的歌劇稱為“元歌劇”。

屬于元歌劇范疇的作品在世紀中廣泛出現。貝里奧的《歌劇》(Opera,1970)將蒙特威爾第《奧菲歐》及其之后歌劇的形式變遷和興衰作為素材,展現了作曲家對歌劇體裁的思考。默里奇奧·卡格爾的《國家劇院》(Staatstheater,1971)則以現代歌劇院歌唱家、管弦樂隊、芭蕾等配置的混仿質疑了傳統歌劇的成規,與之類似的有齊默爾曼的歌劇《士兵們》(Die Soldaten,1964)。此外,約翰·凱奇的《歐洲歌劇I、II》(Europeras I&II,1987)同樣拼貼了諸多著名的歌劇音樂素材,對素材的反諷、重構和布局成為表現中心,歌劇成為音樂技法和觀念的實驗域。由此觀之,這些元歌劇的共有特性是顛覆傳統歌劇中“形式”與“內容”的區分。歌劇作為音樂敘事作品,其腳本結構和故事情節往往被認為是歌劇的內容,對音樂寫作具有指導性的意義,音樂的戲劇性由腳本所賦予。元歌劇中,音樂形式建構的過程由一種隱性動作成為顯性的表達內容,原本的戲劇內容不再是表現主體,戲劇本身所要傳達的主題被置換。

二、《阿里阿德涅在納克索斯》的元歌劇特性

雖然元歌劇廣泛活躍于世紀中以后,但在歌劇大師理查·施特勞斯的作品中已有顯現,其中期歌劇《阿里阿德涅在納克索斯》(Ariadne auf Naxos)便是最佳例證。這部作品創作于1912年,1916年修改后再度上演,當今所見多為第二版。對于創作了十多部歌劇的施特勞斯來說,它并不特別為人關注,史學家和分析學家往往是一筆帶過。①這部歌劇的專論僅有Elizabeth Charlotte.Richard Strauss’ Ariadne auf Naxos:an analysis of musical style based on a study of revison,UMI,1977.期刊專門性論文有Charlotte E.Erwin.Richard Strauss’s Presketch Planning for Ariadne Auf Naxos,The Musical Quarterly,Vol.67,No.3(Jul.,1981),pp.348-365.其他施特勞斯的歌劇整體研究中涉及這部歌劇的論述較少。或許是其復古的風格與新音樂語境背道而馳落得“倒退”之名②研究普遍認為歌劇《玫瑰騎士》是施特勞斯由先鋒轉向保守風格的開端,而《阿里阿德涅在納克索斯》就是這種轉向的直接成果。Charlotte Elizabeth.Richard Strauss’s“Ariadne auf Naxos”an analysis of musical style based on a study of revisions.UMI,1976,p5.,也可能由于室內樂隊的小規模與施特勞斯歌劇慣常的宏大編制格格不入而略顯簡單③施特勞斯對這部歌劇最初的定位是“一部30分鐘由小規模的室內樂樂隊伴奏的歌劇”。Michael Kennedy.Richard Strauss:Man,Musician,Enigma.London:Cambridge University Press,2006,p.174.,然而,正是這些方面體現了這部歌劇的不同尋常,這是施特勞斯在反叛性的《莎樂美》(Salome,1905)、《艾萊克特拉》(Electra,1909)和回歸性的《玫瑰騎士》(Der rosenkavalier,1911)、《阿拉貝拉》(Arabella,1933)之間的一次實驗。查爾斯·羅森敏銳地察覺到了這種特殊性,因而將其與新音樂代表勛伯格和斯特拉文斯基的作品相提并論:“喚起過去的優雅表象是1923年勛伯格音樂的一部分,正如施特勞斯(《阿里阿德涅在納克索斯》)或斯特拉文斯基(《普契涅拉》和《士兵的故事》)的一部分那樣。”④Charles Rosen,Arnold Schoenberg,Chicago:University of Chicago Press,1996,p.78.確實,這部歌劇中傳統的題材和復古的風格只是一種表面現象,其特殊的敘事方法和結構則傳達了深刻的藝術思考和嶄新的藝術理念,它也由此成為元歌劇的早期代表。因此,筆者以這部歌劇為例,詳細展現“元歌劇”的結構方式、敘事機制和藝術理念。

《阿里阿德涅在納克索斯》(以下簡稱《阿里阿德涅》)是一部戲中戲,序幕講述伯爵在府上舉辦宴會,宴會將依次上演兩個節目:委約作曲家譜寫的正歌劇(opera seria)《阿里阿德涅》和即興喜歌劇表演(commedia dell’arte)。正歌劇講述了阿里阿德涅被忒休斯遺棄在納克索斯島而傷心欲絕,在命運女神的安排下,酒神巴克斯從天而降解救阿里阿德涅,歌劇在他們相愛的場景中結束。序幕中,兩個歌劇團臨場備演,然而伯爵突然興起,要求正歌劇與喜歌劇同時穿插演出,這引發了正歌劇作曲家的極度不滿,但他最終選擇了妥協。正幕便是在《阿里阿德涅》劇情框架下展開的正歌劇表演,喜歌劇穿梭于其中插科打諢。實際上正幕才是歌劇標題所示的內容,而核心人物作曲家(Der komponist)只在序幕中出現,正歌劇團的其他人物也從序幕中的劇團演員轉換成了正幕《阿里阿德涅》的故事角色,唯有喜歌劇團的人物保持了前后一致的人物形象。

因此,被稱為獨幕歌劇的《阿里阿德涅》實際由序幕與正幕兩大部分組成,序幕音樂布局和戲劇情節的復雜顯示了它非同一般的意義和作用。這種戲劇結構在歌劇中十分罕見,序幕已經將正幕的故事情節和發展脈絡道出,實際是對正幕的一次預先敘述。正幕完全是序幕內容的“實景”再現,即歌劇之建構過程的具體呈現,序幕與正幕的分離在戲劇行進過程中就已產生了反諷(irony)的效果,戲劇懸念性降至最低,敘事(正幕)和對故事的敘述(序幕)這兩個不同的敘述層也清晰地呈現出來。面對如此之戲劇結構,作曲家在傳統歌劇題材和音樂風格的基礎上,通過主題和動機的發展與布局,實現了兩個相對分離敘事層的連接,形成元歌劇的結構,由此易換了戲劇主題。因此,對音樂主題之發展的解讀成為理解這部歌劇敘事結構的關鍵。

三、元歌劇結構的實現:戲劇角色置換

企圖理解《阿里阿德涅》的元歌劇結構,就需要厘清序幕與正幕之關系,如此則要追問序幕的戲劇作用是什么,難道它僅僅是引發正幕的一個條件,那么為何要編排如此之多的人物并用四十多分鐘來呈現它?音樂在這種敘事結構中發揮了怎樣的作用,音樂如何轉換成了敘事文本?這一系列問題是探尋《阿里阿德涅》敘事手法、戲劇意義及其元歌劇特性的關鍵。實際上,看似分離的序幕與正幕關聯緊密,序幕不僅是引發正幕的一個條件,更是序幕中核心戲劇理念的進一步展開。這種關聯由序幕核心角色作曲家實現,整個序幕都圍繞正歌劇作曲家的心理活動展開,作曲家清楚地闡述了正幕《阿里阿德涅》的劇情,表達了對正歌劇的執著和對喜歌劇的不屑,并通過音樂主題的延續與發展實現其在正幕中的隱性在場,將序幕中闡發的藝術理念在正幕中得以戲劇化的呈現。

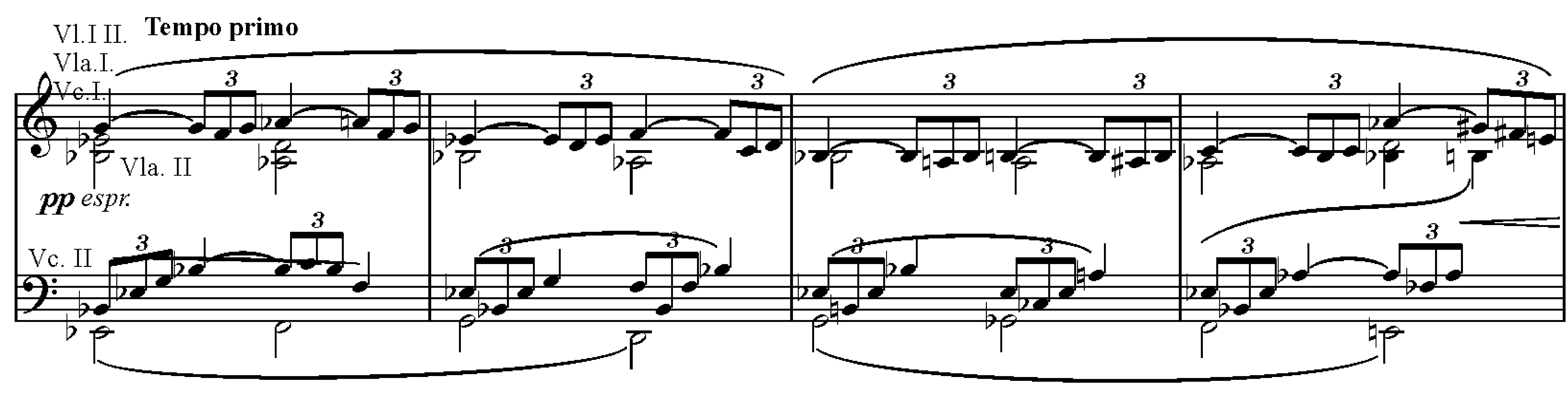

序幕序曲出現的主題(見例1)、動機和音色模式對應不同的角色,這些模式貫穿了整部歌劇,也是理解序幕與正幕關聯的重要符號。

例1 作曲家主題

①作曲家主題I(第3—6小節)

②作曲家主題II(排練號2+4)

例1①本文所有譜例均摘自Richard Strauss.Ariadne auf Naxos in vocal score,London:Boosey&Hawkes Ltd.,1943。為作曲家主題I、II,弦樂組演奏,小提琴為主奏樂器,音域的大幅度轉換與連線的持續使用形成了波瀾起伏的線條,作為作曲家內心情緒激烈轉換的映照,它伴隨了這個角色的每一次亮相。

喜歌劇演員柴碧內塔(Zerbinetta)的兩個主題,主奏樂器分別為大管、鋼琴,與作曲家主題特性相反,柴碧內塔旋律以跳音或斷奏為主,序曲通過主題截然不同的特性先現正喜歌劇的對峙,柴碧內塔主題是唯一以原型形式延續到正幕的主題,這與其戲劇角色前后一致的安排相符。

正幕《阿里阿德涅》故事開始后,序幕中的作曲家退場,正歌劇團的演員化身為正幕故事角色,喜歌劇團演員保持原形象不變,此外,正幕還加入了三位仙女(Echo、Dryade、Najade)的角色間接參與戲劇的進程,她們以三重唱的形式作旁白在正幕頭、中、尾分別出現一次。序曲中的作曲家主題I、II的元素則分解而發展地出現在正幕的仙女三重唱中,劇詞、主導動機、主題音色和調性都證實了兩者之間關聯。

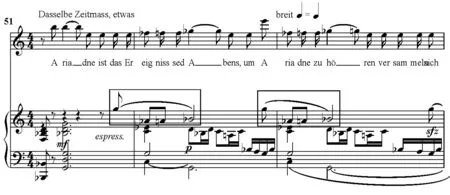

正幕中的三首重唱由三位仙女描述阿里阿德涅所處的境遇,這些唱詞在序幕已由作曲家完整敘述一次。多次伴隨作曲家主題出現的主導動機a在正幕引領了序曲和三重唱I①為便于識別,正幕中三次出現的仙女三重唱分別標記為三重唱I、II、III。的再現(見例2),它們也延續了序幕作曲家主題I的音色模式,以弦樂組或是小提琴獨奏奏出。序幕中作曲家主題I雖為C大調,但多次出現的升F和降E音暗示了G調的色彩,正幕三重唱I和正幕序曲均為g小調,調性也暗示了兩者之間的關聯。由此,正幕一開始出現的三重唱便確立了仙女們與作曲家的戲劇角色關聯,作曲家化身為三位仙女“隱性”地參與到正幕中。

例2 作曲家主題主導動機的使用

①序幕作曲家主導動機a(方框內為主導動機,下同)

②正幕序曲出現的作曲家主導動機a

③正幕仙女三重唱I出現的作曲家主導動機a

例2中,方框畫出的分別是樂曲中所對應的三個主導動機。此后的正幕中部三重唱II中,序幕作曲家主題II的三連音主導動機變化出現在伴奏聲部,它以擴大時值、變連線為跳音的形式出現,并加入對位聲部豐富作曲家主題II的音響層次和伴奏織體。這個動機貫穿了三重唱II,成為伴奏聲部中最重要的構成元素。更為重要的是,三連音主題再現于正幕尾部阿里阿德涅與巴克斯相見終場,成為這個場景的主要伴奏主題。同時,三重唱II中段伴奏聲部出現了一段小提琴獨奏,它是作曲家主題II的變形,特性音色強化了作曲家的在場。正幕終場的三重唱III則是三重唱II最后一部分的重復,它在此作為阿里阿德涅的伴奏聲部出現。

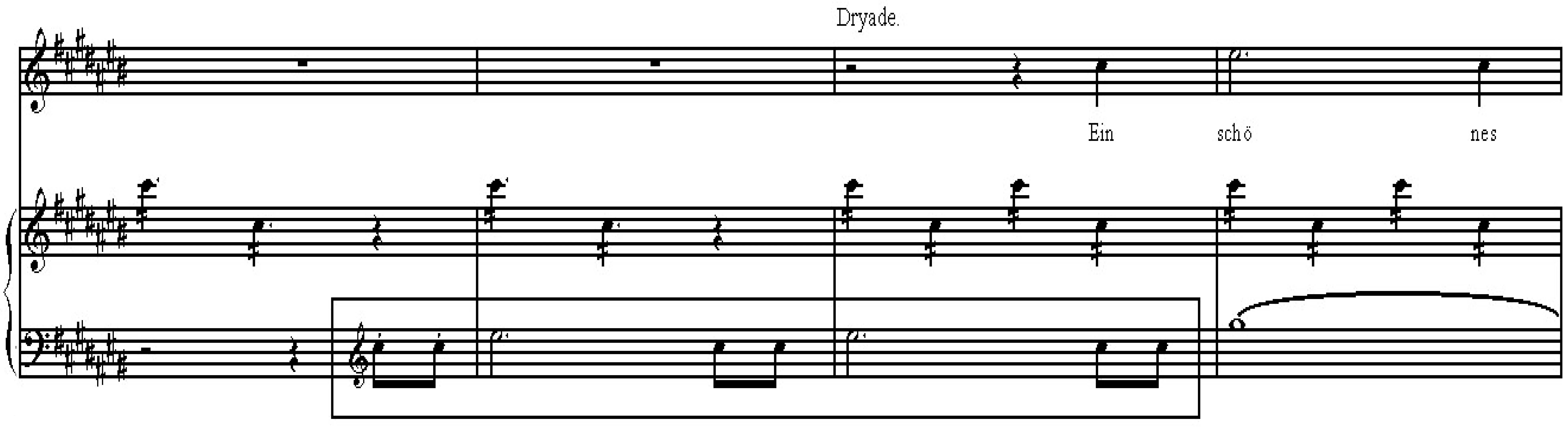

此外,在正幕開始確立了三重唱與作曲家的這種關系之后,三重唱II還衍生出一個新的主導動機(見例3),它代表了男主角巴克斯,在男主角首次現身時再現,并在男女主角相見的場景中持續“發聲”。可見,這個屬于男主角的動機早在其現身之前便先現于三重唱。

例3 正幕三重唱II衍生的新動機

此外,三個角色大部分為前后相繼的交替演唱,共時演唱基本是同唱詞或無唱詞的華彩段。前一種情況下,不同人物的旋律往往是模仿或重復,如正幕三重唱I的開頭很長一段時間是兩位仙女旋律的模仿進行,其最后一部分的共時演唱則是一段篇幅頗長的無詞模仿型旋律對位,三重唱II最后一部分同樣為同唱詞同旋律共時進行。因此,三重唱雖是多聲部音響結構,但綜合其音樂特性、人物形象和戲劇功用觀之,三個人物并非獨立人格,她們實際是一個人物的多聲分化。

可見,序幕中作曲家主題的核心動機均再現于正幕的三重唱中,三重唱的戲劇身份也由此明晰,它們作為作曲家的替身在正幕出現,作曲的形象通過三重唱實現了戲劇角色的置換,將序幕與正幕進一步聯系起來。三重唱中衍生出的新動機又成為關鍵場景的主導音樂元素,而三重唱本身也是戲劇動作的引發點,環環相扣的關系將混亂的戲劇進行整合起來。三重唱作為中介賦予音樂和戲劇以統一性,作曲家角色雖然隱身,但其形象仍在正幕中發揮著核心作用。因此,序幕和正幕看似分離的戲劇設置實則通過音樂的寫作緊密聯系在一起。不僅如此,核心戲劇角色的身份置換還在更大范圍內發揮了一種結構作用,這也為歌劇結構和主題立意的解讀提供了依據。

三、元歌劇的敘述化:作曲家的“露跡”

仙女三重唱處于正幕頭、中、尾的位置,三重唱I是對阿里阿德涅處境的描述,隨后女主角正式亮相,幕中的三重唱II是對男主角巴克斯即將現身的場景描述,幕尾的三重唱III則處于阿里阿德涅和巴克斯相見的最終場景。可見,三首三重唱實際處在重要的戲劇動作展開之前,它們的作用在于導入和誘發關鍵的戲劇動作。三仙女對作曲家身份置換的原因由此顯現,作曲家不僅僅是序幕中的一個角色,更是正幕“隱藏”的創造者和敘述者,其戲劇形象的不在場與音樂形象的在場形成了畫外音的戲劇效果,序幕中源自可見形象主體的故事聲音在正幕中成為外圍空間的結構聲音,它成為延續形象的一種替代或擴充。作曲家在序幕中是直接參與故事情節進程的角色,劇情發展的邏輯決定了這個角色在正幕的隱身,三仙女通過音樂主題和主導動機的再現、變化和發展,替代其形象重新進入正幕,作曲家遂由序幕故事的直接參與者轉變為正幕中主導戲劇進程的、講故事的人——敘述者。

作曲家從角色到敘述者的身份置換引發了歌劇結構的變動。《阿里阿德涅》第二版的成功與其結構上的創新息息相關,1912年第一版由霍夫曼斯塔爾根據莫里哀的原著《貴人迷》(Le Bourgeois gentilhomme)改編而來,而第二版只在很小的程度上與原著相似①施特勞斯最初想將《阿里阿德涅》打造為一部時常為30分鐘左右、由小規模的室內樂樂隊伴奏的歌劇。1916年的改版將原版的第一部分改為序幕(prologue),并刪除了貴族喬爾丹(Jourdain)的角色,同時增添了幾首柴碧內塔的詠嘆調,劇中的場景也從巴黎變為了維也納,所有的舞蹈場景都刪除。最后的樂隊配置也由最初設想的十二個樂手增至三十七名,原作中的一些細節也做了修改,因此第二版只在很小程度上與莫里哀的喜劇相似。Michael Kennedy.Richard Strauss:Man,Musician,Enigma.London:Cambridge University Press,2006,p.174.。第一版失敗的原因在于戲劇形態上存有明顯的斷層,莫里哀的戲劇與阿里阿德涅的故事沒有連接在一起①Charles Osborne.The Complete Operas of Strauss.London:Grange Books,1992,p.182.。可以想見,施特勞斯在修改第一版時必然面臨兩個問題:一是創作一種能夠將兩個戲劇部分相對獨立開來,同時又能找到彼此之邏輯關聯的結構整體;二是如何將一個大家熟知的神話故事用新的歌劇形態表現出來,并由此傳達出新的內涵,這兩個問題的解決方案匯聚于第二版《阿里阿德涅》的音樂和戲劇結構中。將作曲家定位為敘述者介入正幕,由此將兩個獨立的戲劇部分用音樂連接起來,并改變了傳統歌劇的敘事方式,有力地擴展了語言容量,增加了戲劇的層次感。由此帶來的敘述過程的“露跡”則異化了歌劇的本質,使其成為元歌劇。

敘述者的介入使歌劇的結構呈現出“講”而非“演”的面貌,由此挑戰了歌劇作為戲劇藝術的本質,使之與敘事藝術趨近,《阿里阿德涅》的正幕因而成為作曲家“講”出來的一個故事。敘事過程的露跡將歌劇故事的戲劇性降低,也使正幕存在雙向并進的敘事主題,一是由故事文本揭示的正、喜歌劇之爭,作曲家一角作為正歌劇的創作者介入到正幕的行進中,顯示了他在整部歌劇中享有的道德權威和心理優勢,其話語作為元語言控制著戲劇的進程。我們也因此可以通過正幕的音樂布局看到這個隱身人物的態度和觀念。作曲家在序幕中被迫接受正、喜歌劇混演的要求,這已經透露了作曲家無奈與矛盾的心理,序幕序曲的最后一段作曲家主題I和柴碧內塔主題的對位也預示了正幕中正、喜歌劇的對抗。正幕中,喜歌劇演員的唱段夾雜在故事的主線索中作為插段出現,他們的音樂沒有直接參與阿里阿德涅戲劇的進程,戲劇的發展和結局也沒有因為喜歌劇的加入而有所變化,正幕中喜歌劇音樂一直是一種靜態的展示,在戲劇推動上的意義不大,其作用是在音樂風格上與主線故事《阿里阿德涅》的正歌劇風格形成對比,并對整部歌劇的音樂色彩上進行裝飾。作曲家主題和主導動機的優勢地位以及由他掌控的正歌劇音樂部分始終處在音樂和戲劇的發展主線之中,主導了戲劇的走向。正歌劇與喜歌劇之爭一直是歌劇史上經久不衰的論題,這個主題未經人物直接道出,而是經由音樂材料在戲劇進程中的主次地位以及它們引導的戲劇形式得以呈現。

另一個敘事文本是劇中角色作曲家建構《阿里阿德涅》文本的過程,形式建構本身也成為歌劇所要展現的文本之一。也就是說,作曲家的敘述行為使歌劇的自律音樂形式與他律戲劇內容之間的關系成為結構框架,歌劇組織結構的外顯化帶來了非戲劇性的效果,使得歌劇形式建構的過程成為一種素材,元歌劇的本質進一步揭示出來。音樂創作行為的突出也把現實生活中的作曲家置于臺前,引發觀者對這個職業身份的思考。作曲家角色在整部歌劇的主導地位突出和放大了人物的心理活動,表現了一個將幻想轉化為藝術之人的困境,這種心理狀態呈現了一個更為重要主題:藝術家對其身份的反思。歌劇的意義反身指涉(self-reflexive)到真實創作者施特勞斯的身上,他和聽眾的外在關系轉化為內在關系的戲劇性再現,使得復雜的自我意識與觀者反應相結合,真實作者施特勞斯強調了自身作為語言制品的性質,作者持續地、親身地成為作品的一部分。正幕之中作曲家角色對音樂行進的絕對掌控力展現了一個處于行動之中的創作者的心理狀態和藝術理念,序幕以常規歌劇的戲劇化方式呈現出作曲家的態度,正幕敘事型的結構則具體呈現了藝術家將理念和幻想轉變為現實的過程,正是這些帶來了異常豐富的音樂效果,為作曲家所能做到的事情提供了一個范例。傳統歌劇中,結構需為音樂的寫作和故事的呈現提供框架,從《阿里阿德涅》框架本身也傳達出獨立的意義,它的結構表明了一個作曲家的獨白,從而為作曲家自我意識的凸顯提供了載體。劇中的作曲家以敘述者的身份替真實作者施特勞斯傳情達意,表達出對以正歌劇為代表傳統嚴肅藝術的思考,真實作者施特勞斯因而也“親身”地加入到歌劇的建構過程中。這種類型的作品在施特勞斯之后的作品中并不少見,歌劇形式之辯與作曲家職業思考的主題也一直延續到他的最后一部歌劇《隨想曲》(Capriccio,1948),作曲家的角色同樣出現在這部歌劇中,折射出施特勞斯對音樂形態以及藝術家職業的反思。元歌劇一方面擴展了敘述的方式,同時也是真實作者自我意識的凸顯。

四、關于歌劇的歌劇

《阿里阿德涅》先現了世紀中廣泛出現的元歌劇,這也使人聯想到摩根在《二十世紀音樂》里的觀點:“某些受到輕視的二十世紀作品——立刻想到的是理查·施特勞斯的一些后期作品——就可證明,作為新舊音樂之間的鏈接紐帶,它們比現在所呈現的實際情況有著重要得多的歷史意義。”①〔美〕羅伯特·摩根:《二十世紀音樂:現代歐美音樂風格史》,陳鴻鐸、甘芳萌、金毅妮、梁晴譯,上海音樂出版社,2014年,第513頁。實際上,施特勞斯的晚期作品可以被視為中期那些遭受詬病之“保守”創作的延續和完善,以往的研究不同程度地忽視了中期作品中異常且細微之處,正是這些“實驗”孕育了施特勞斯晚期作品的重要技法與觀念。作為元歌劇的《阿里阿德涅》也證實了“勛伯格和施特勞斯的現代主義就像是一個鏡像,前者將新的形式置于舊的美學中,后者則用舊的形式推動了一個嶄新的藝術觀念”②Charles Youmans.Richard Strauss’s Orchestral Music and the German Intellectual Tradition.Indiana University Press,2005,p.216.。通過作者露跡與介入、故事套故事等敘事手段,使歌劇在整體上顯現為故事純屬虛構的現象,元歌劇引導聽眾關注故事的敘述方式,即歌劇形式本身。歌劇的體裁形式在此僅僅如同一個“容器”,它不僅容納了戲劇文本層面的意義,還包含了音樂形式本身的反思和相對獨立的構造,如同一部交響曲的構思和寫作只需顧及音樂自身而非其他,歌劇成為了作曲家雜糅和實驗的園地,它的意義因而也指向了多個方面。因此,“關于歌劇的歌劇”其意義不僅在于建構故事,同時也是為了創造新的敘事形式。形式與內容的交集和互涉,極大地擴充了傳統歌劇容量,豐富了歌劇作為高度綜合性音樂體裁的意義,元歌劇的實踐為十九世紀末至二十世紀初歌劇創作的僵局注入活力。

附:相關外文文獻

1.Charles Rosen,Arnold Schoenberg,Chicago:University of Chicago Press,1996.

2.Charlotte Elizabeth.Richard Strauss’s“Ariadne auf Naxos”an analysis of musical style based on a study of revisions.UMI,1976.

3.Charles Osborne.The Complete Operas of Strauss.London:Grange Books,1992.

4.Elizabeth Charlotte.Richard Strauss’Ariadne auf Naxos:an analysis of musical style based on a study of revison,UMI,1977.

5.Charlotte E.Erwin.Richard Strauss’s Presketch Planning for Ariadne Auf Naxos,The Musical Quarterly,Vol.67,No.3(Jul.,1981).

6.Charles Youmans.Richard Strauss’s Orchestral Music and the German Intellectual Tradition.Indiana University Press,2005.

7.Michael Kennedy.Richard Strauss:Man,Musician,Enigma.London:Cambridge University Press,2006.

8.Richard Strauss.Ariadne auf Naxos in vocal score,London:Boosey&Hawkes Ltd.,1943.

9.William H.Gass.Fiction and the Figures of Life.NY:Alfred A.Knopf,1970.