吃得好、睡得穩、才能考得好

一年一度的高考馬上來臨,許多考生的家長對考生的學業幫不上什么忙,于是,將所有注意力放在考生的衣食住行上來。在關乎孩子未來的大日子里,做好保駕護航和后勤管理工作,確實是父母的責任。但是,有的父母對此過于追求完美,什么都想做的最好,往往把事情搞得太復雜。而事情一復雜,容易出錯的環節就變多,最后反而達不到預期的效果,甚至適得其反。其實,現代高考的安排,經過多年的探索和改革。其日程安排和程序設置,已經相當合理,更兼社會高度重視。并不需要家長太過操心。

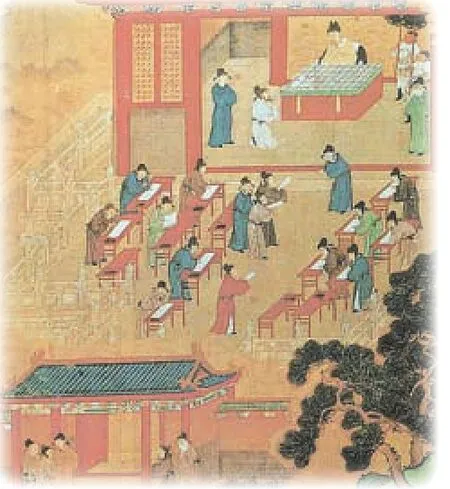

都道是“十年寒窗苦”,與古代科舉制度相比,今天的考試條件真是天壤之別。我們從各個方面對此做個比較。

首先看時間安排和考試強度。古代鄉試開始的日子是農歷八月初九,今天的高考定在公歷6月7日(今年相當于農歷四月二十四),從時間的安排上看,政策制定者都從考試角度出發,選擇全國范圍內天氣條件最佳的日子開始考試。如果看考試強度,今天全國大部分省份一般考 4場,兩天內就結束。每場考試不超過兩個半小時。而古代鄉試是連考3場,每場考試的時間長達3天,在這期間是不允許出考場的。

再說住宿。今天的考生絕大多數考試時是住在家里的,少部分在學校住集體宿舍,部分住宿離考場遠的還會預定賓館。可以說,無論是家庭還是學校,在考試的這幾天都是盡全力保障考生休息好。今天的考生,提前好幾天就養精蓄銳,以逸待勞了。而參加鄉試的士子,則困難得多,因為考試必須在省城,很多人提前月余就長途跋涉去趕考了,到了省城條件好的可以住好點的旅館,而窮的考生只能到普通人家投宿。每場考試的三天里,是不能出考場的,他們只能在考號里打個盹,考號是一個類似佛龕的空間,一排排緊密相連,寬約1米,進深不到1.5米。在里面根本躺不下。時至仲秋,北方晚間氣溫甚至低于10℃,考號連門都沒有,住在里面相當于露宿。且無論貧富貴賤,一律如此。

再說飲食,可以說現代高考很人性化,考試雖然緊張,但是為了讓考生發揮好,考試的安排很合理。考生有充足的時間吃飯,休息。即使在兩個半小時的考試時間,也是允許喝飲料和去衛生間的。而科舉考試就痛苦的多了,以鄉試為例:雖然官府為考生統一提供食物,生火做飯的場所就在考場,其質量之差,可想而知。更關鍵的,因為上廁所非常麻煩,考生幾乎不敢喝水。在這一場考試里,可以說是肯定睡不好,吃不好,喝水很少,還要承受大強度的考試壓力。而這種考試,居然還要連考3場。

如果你認為古代人比現代人身體更加結實耐造,那就大錯特錯了。實際上,過去參加鄉試的讀書人由于生活水平的關系,跟現代人比起來,普遍羸弱。而且年齡也偏大。今天的高考考生大多在18歲左右,幾乎達到了人體生理機能的頂峰。而古代的士子,由于考上秀才,才有參加鄉試的資格。因此二十多歲參加鄉試已經非常年輕幸運了。儒林外史中的兩個老儒生,周進中舉時近60歲,而范進也 54歲了。且這二位未中舉時窮困潦倒,幾乎到了飯都吃不飽的境地。他們以這種年紀,參加鄉試,尚且能高水平發揮。對于今天參加高考的學子來說,更是完全沒有問題。家長其實只要保證他們心態平和就好。對于孩子們的體能和毅力,真沒必要太過緊張。