從戰火中走出來的攝影師

第一次戰爭的洗禮

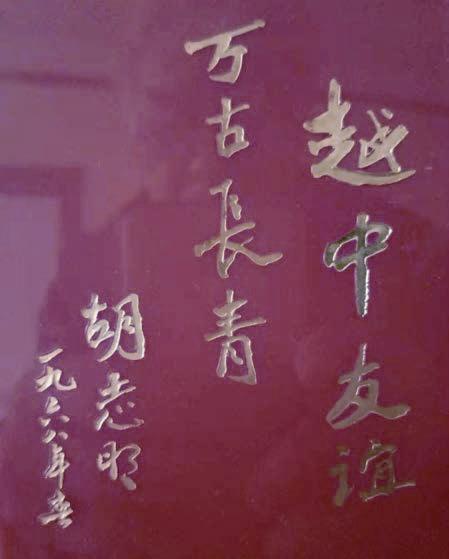

公元1967年的初夏,越南抗擊美國侵略的戰爭進一步升級,應越南總政治局的邀請,中國派遣了多名戰地記者深入戰斗一線,以真實記錄中越軍民共同抗擊侵略者的英雄事跡。那年我剛剛從電影學院畢業,被分配到中國人民解放軍八一電影制片廠故事片室,還是一名新兵。八一廠根據上級的指示,將我們派往越南前線。我們年輕,正是熱血沸騰,能上前線,心情激動得難以形容。當時我的家里雖然有幾個姐妹,男孩子卻只有我一個,父母自然格外珍視,為了不讓老人們擔心,我瞞著家里奔赴了越南。

我們在廣西經過短暫的培訓后就踏上了征程,同行的共8名涉世不深的年輕人,乘坐一輛軍用大卡車,懷著第一次出國的好奇,以及第一次上戰場的興奮,我們一路心潮起伏,既有忐忑不安,也有新鮮刺激,就這樣跨過祖國南大門——友誼關。從友誼關往南7公里是越南小鎮“同登”,由于此鎮離中國邊界很近,所以沒有受到美國飛機的侵擾,茂密的植被掩映下,房屋整齊,村寨安謐,沒有戰爭的影子,一派世外桃源的景象。我們開始感受到的是浪漫獨特的異國情調,特別是越南女子的服裝,線條簡潔修身,透出婀娜嫵媚的韻味,她們頭上的斗笠更是別致,像把縮小的傘,傘下微露著半張面孔,令我們這些處在荷爾蒙最旺盛時期的青年遐想滿滿,并陶醉在這異國異地異性的環境中。然而現實是殘酷的,平靜的后面埋伏著我們從未經歷過的巨大危險。卡車過了諒山,戰爭的痕跡頓顯,殘垣斷壁,滿目瘡痍。當汽車顛簸至58公里處,接近宋化時,一場突如其來的空襲給大家來了個下馬威。

時值下午3時,晴空萬里,陽光明媚,眾人還沉浸在自然美景之中,突然“砰砰砰”,不知從哪里發出三聲清脆槍響!回蕩在空曠原野異常悅耳,緊接著刺耳的防空警報拉響,幾個人都是初上戰場,不免緊張慌亂,隨隊參謀立即命令大家火速隱蔽,我們急忙跳下車,四下疏散。我提醒自己要保持清醒,心里默念著培訓課的內容:防空掩體要上有頂,下有溝。于是我忽而跳到東邊找,忽而又跑到西邊看,折騰半天也沒發現一個課堂上老師講的嚴格意義上的掩體。此時地面的防空炮火已經升空,頭頂上巨彈裂空,震天動地,實在是容不得再猶豫,我一躍而起撲進一條污水溝,溝上斜生著一棵茂盛大樹,得勒,就這里湊合吧。躺在溝里透過斑駁的樹梢,只見一支由5架敵機組成的編隊隆隆逼近,重達幾千磅的炸彈在藍天上撒開一張陰森恐怖的網,耳邊是山崩地裂般的爆炸聲。公路上、水塘里、稻田中,到處都是揚起的塵土、水花和泥漿。我軍防空炮火更加猛烈,無數朵白棉花兒在空中綻放,蔚為壯觀,為敵機編織一個美麗的“陰曹地府”,經過30分鐘的戰斗,敵機倉皇而逃。

初嘗真刀真槍的滋味,既感受到了敵人的兇殘,也領略到了我方炮火的威力。在國內培訓時,曾對誤傷的警示毫不介意,這回可知道不是鬧著玩的。高射炮彈爆炸后會裂出無數塊炮彈皮,旋轉著四下飛開,彈皮最大的也不過一本雜志,它的四周為鋸齒形狀,擊中目標就會狠命地往里切轉,極盡殺傷之能力,然而大部分彈片在炸開后都會以自由落體方式墜向地面,加速度讓它具有極大的重力,彈片四周又鋒利無比,扎到誰身上都受不了,甚至喪命。這場空戰中我親眼瞧著數不清的炮彈皮帶著尖嘯怪聲扎進土里,頓時不見蹤影。

戰斗緊張而又刺激,生活貧乏而又多趣

在越南將近8個多月的生活可以說是很富有戲劇性的,剛剛出國生活在緊張恐懼之中,由于沒有參戰經驗,而且戰斗又會隨時打響,腦中的弦繃得緊緊的,怎么都松弛不下來,吃飯的時候,真是狼吞虎咽,囫圇吞棗,總是三下五除二迅速藍擼到嘴里,揣進肚子,倒不是因為餓,而是生怕吃不完就開戰。中午休息也不敢真睡,豎著耳朵假寐,怕睡昏了頭延誤戰機。但對于我來說這并不是戰爭恐懼癥,實際上是解放后長在和平環境中,沒有經受過什么大的戰爭沖擊,更沒有參加過戰斗,不熟悉戰爭的內涵,沒見過真槍實彈,更聽不到槍聲炮聲炸彈聲,從一名學生,沒有經過任何的培訓,瞬間就置身在炮火之中,必然會有的反應。隨著歲月的流失,也隨著戰斗經驗的增長,我漸漸適應了戰爭中的生活,知道了各種防御方式方法,直到各種戰斗打響后怎樣冷靜處理,知道合理安排時間,知道各種事情的輕重緩急,科學地安排一天的時間表,該戰斗就全力以赴,該吃飯就踏踏實實地吃,該睡覺就安安穩穩地睡,一天生活作息表較為規范。早6點起床,7點開飯,之后就開始做戰斗準備,備好充足的膠片,擦好攝影機及鏡頭,在軍用備用包中裝足壓縮餅干等全天所必需的物品,決定是否攜帶武器等,和作戰部門研究應去的陣地及戰略要地,到達拍攝地點(一般是拍攝空戰),就是分析軍事預報——敵機多少架,機型是什么,起飛地在哪里,從什么方向臨空,攻擊主要目標在哪里。根據分析選擇拍攝點,進入掩體,等待戰斗打響。一般戰斗是在上午9點左右打響,敵機交替進入后投下炸彈及槍彈攻擊目標,我方防空部隊的高射炮和高射機槍組成立體防御網。戰斗一般持續60—90分鐘,然后爆炸聲漸漸稀疏,飛機不見了,炮火也停止了,突然降臨的安靜使四野顯得空蕩蕩的,大約十幾分鐘后,解除警報的嘯聲響起,地面開始復蘇,馬達聲伴著車輛奔跑,人們各自忙碌著自己的工作,日常生活又恢復過來,稻田里甚至可以看到農民耕作的身影。我們也收拾起設備,裝好拍完的膠片,跳出掩體,準備吃午飯。下午的戰斗一般在3點—5點打響,依然是重復上午的過程,在戰爭的常態里,每天的攻防有時有點,我們的生活雖然緊張,但也有序的進行著。

晚飯后,我們的時間多數是用來開總結會或學習,偶然能看到連隊宣傳隊的小節目,這是小娛樂,要是越南的文工團來慰問演出,那就是大娛樂了,因為節目雖然都很簡單,漂亮的越南女孩子卻很吸引眼球。另外的一項娛樂是我們帶給戰士們的,那就是和我們一起洗照片和放照片,和我們生活在一起的戰士都能享受一點小優待,就是留下自己的戰地形象,不過,前線戰士對擊落美軍飛機和活捉美軍飛行員的照片更感興趣。當時的洗放像設備很簡陋,暗房設在防空洞中,光源是太陽和電瓶燈,鏡頭多數用我的相機頭,在戰爭歲月中,這種因陋就簡而又實用的攝影放大手段,還是在學院上課時老院長吳印咸在延安時曾使用過的方法傳授給了我們,沒想到幾年后在越南戰場上真正產生了時效。我也曾用過從美軍飛機的殘骸上收繳來的戰利品,相紙和藥品是從國內運過去的,因為運輸困難,這些物資并不充裕。洗出來的照片分送到戰士們手中的時候,他們真是如獲至寶,百倍珍惜。為了感激我們,有些心靈手巧的戰士回送給我們一些他們自己制作的小紀念品,如用擊落的飛機殘骸澆鑄成的煙嘴、梳子和各種美國飛機模型如f4鬼怪式及f105雷公式飛機,還有用罐頭盒燒制的像木刻版畫的毛主席像,這些作品雖然是手工的,但是都很精美,深受戰士們的喜愛,因此在援越部隊中很流行,戰爭間隙戰士們能陶醉在這些小小的工藝品帶來的美好享受中,生活仿佛添上了一抹絢麗的色彩。

與蛇三次親密接觸

越南地處中印半島東部,屬于亞熱帶季風氣候,溫度高,降雨量大,森林覆蓋面積大,植被茂密,在這里的熱帶雨林中,棲息著許多地爬行動物,如穿山甲、大蟒及到處可見的蛇。我們一到這里就馬上聽說了很多關于蛇的故事,看著戰友們有聲有色地描述著他們的驚險遭遇,確實感到戰栗和恐懼,心里只在祈禱,千萬不要讓我遇見這些神秘可怕的動物。可是,事情往往不能隨人愿,而且是越怕什么就會越要遇到什么,特別是在越南這樣的地理環境中,想不遇見蛇都難,因為太多太普遍了。說說我的幾次經歷:

三蛇陣

在越南我第一次碰到的居然就是三條蛇,那是67年盛夏,我在越南居住的寢室實際上就是一個避風雨的棚,墻是用竹皮編成的,窗戶是竹竿捆綁而成的,頂棚是用芭蕉葉鋪成的,四下通風,而且屋中有一棵樹從房中穿過,根本沒有嚴密性可談。一早睜眼起來打開蚊帳,剛想伸腿找鞋,就看見在我的床下兩條床腿左右開弓,一邊盤著一條蛇,我頓時嚇出一身冷汗,迅速把腿收回來,心臟狂跳,似乎要沖出胸膛。我定定神,趕緊把蚊帳四周壓在床墊下,覺得這樣就可以把蛇檔在蚊帳之外。緩過神來以后,我下意識地抬頭,突然看見蚊帳頂上還盤著一條蛇,這下更慌得不知所措,坐在床上,縮著頭,動也不敢動,怕我一動驚擾了蛇,向我發起進攻。這時候我的心里矛盾極了,眼睜睜地看著這幾條蛇,是又怕它們動,又怕它們不動,它們動起來從不同的方向襲擊,我如何回避;它們不動,我得耗到什么時候才能解脫呀!我和蛇對峙了十幾分鐘后,蚊帳頂上的蛇終于緩緩地動了,它似乎對我沒有興趣,沿著蚊帳桿滑動身體,轉眼不見了蹤影。我大大地噓了口氣,再看床腿上的兩條蛇也沒了痕跡,我簡直像是從噩夢中醒過來,急急地打開蚊帳跳下床,嗷,有驚無險!有驚無險呀!

與蛇戰斗在一起

在一次空襲戰斗中,我與一條蛇緊緊貼在一起,共同戰斗了50分鐘。那是在1967年的盛夏,在克夫轉運站前沿炮陣地上,每個戰士都有自己的掩體和自己的鋼盔和武器,一旦警報拉響全體戰士會立即進入掩體,戴上鋼盔,投入戰斗。時值上午8:40,一聲緊促的警報聲響,全連戰士迅速跑步進入自己的崗位,我和大家一樣也立即抄起攝影機,飛快跳入我的掩體,戴上鋼盔,此時飛機的轟鳴聲已沖入耳際,我只感覺鋼盔的脖繩今日較緊,有點勒,但戰斗已經打響,也顧不上調整,就開始了緊張地拍攝,戰斗進行了大約50分鐘,敵機終于飛離了我們的防區,警報解除了,大家松了一口氣。我放下攝影機,動手摘除鋼盔,今天鋼盔勒得緊,很憋氣,可輕松了,忽然看見鋼盔中心發圈中盤著一條小蛇,我手一抖,小蛇像箭一樣躥了出去,原來是它躲在鋼盔里和我一起參加戰斗,當人與人殘酷搏殺的時候,蛇與人反而能夠和平共處,我很感慨。

公路相遇 各奔東西

一次,我與司機小陳去執行任務,吉普車行駛在山間公路上,戰時的公路車輛及其稀少,一眼望去,四下沒有任何動靜,由于越南多雨水,公路上靠邊際處流淌著清澈的流水,聲音格外地清晰。吉普車轉過一道彎路,前面一條直直的山腰公路。突然,小陳發現從山崖上爬下來一條大蛇,約有1.5米長,這條蛇正準備跨過公路到山澗下邊,當它游走到路中間時,小陳大叫一聲“扶好。”,猛踩油門,汽車突然加速向那條蛇沖過去,一股塵土揚起之后,車子停在前面6、7米遠的地方,小陳跳下車往回看,馬上說“我沒有壓著它,還在路上呢。”我正想,這條蛇可真靈巧,居然就躲過了一劫。小陳又跳回到車上,發動了車快速地倒著向那條蛇沖去,他的駕車技術很好,倒車開的又快又直,轉眼沖過了蛇過路的地方,當車停下來的時候,我玩笑地說:“干嗎這么跟它過不去,是不是想吃蛇肉了?”話沒說完就聽得小陳的驚呼,定睛一看,只見剛才還在車右邊的蛇,這時候卻在車子左前方豎起了身子,搖擺著,吐著舌信,發出嗅嗅的氣息。我們的吉普車是敞篷的,若這條蛇真的撲上來拼命,我們反倒無處可躲了,我忙拉了小陳一把說:“快,快把車子倒回去。”小陳略做猶豫,大概也怕萬一被蛇咬到,半路途中無醫無藥,不是好玩的,就將車子退了幾米,于是那條蛇從容轉身,滑下了山澗。再上路的時候,小陳說可惜了那么大的一條蛇。我說,來越南我已經遇到幾次蛇了,它們都沒有傷害我,真要把它變成我們的食物,我還真過意不去,不能下咽呢。算了吧,放它回家,我們各不相擾。小陳說好,它既命不該絕,愿它多活幾年。戰爭過去了很多年了,可戰爭中這一段小小的插曲卻永遠留在了我的記憶中。

我們的攝影隊在前線同時接受越方和中方雙重領導,越方常要求我們拍攝一些越南人民英勇作戰的場面,而中方的要求比較全面也比較具體。一次我接到上級的命令,捕捉氣浪彈的第一手材料。那時,氣浪彈剛剛在戰場上使用,有關材料很少,我便跑到一支防空部隊了解情況,一打聽可犯了愁,此彈威力太大,根本無法靠近!據戰士們講,氣浪彈炸過之后,直徑200米以內,地面上各式建筑被橫掃一空,大小樹木齊腰折斷,深藏在掩體內的100 巨型高射炮也不能幸免,露出掩體外的一小部分炮筒瞬間扭成了曲線。

我憋了幾天都沒有拍到,后來終于在一座山頂的大樹上拍攝到了氣浪彈肆虐的過程,果然如戰士們所述,炸彈爆響之后,地面上騰起一團銀色大火球,奪人雙目,烤人發膚,所覆地面一片焦土。敵人在越南戰場上窮兇極惡,不僅使用氣浪彈,還使用子母彈、三性彈(延時性、磁性、震動性)、懸空彈等新武器。子母彈爆裂后可“下”出120×120顆彈丸,如此龐多的攻擊點,保不齊就能“蒙”中目標。

在戰友眼里,我簡直就是福星,敵人什么彈也奈何不了我。一次我以半截扎進土里的炸彈為前景拍攝我工兵修橋場面,我拍完后剛離開2分多鐘,炸彈就炸了,后來才知道這是敵人“陰損”的延時彈。最懸的一次是在“河內保衛戰”上,我曾一度失蹤7天,名字都上了烈士簿,可最后我還是毫發無損。

河內保衛戰

1968年春節前后,越南的人民軍部隊成功襲擊了美軍的波萊古機場,平定大捷上百架敵機頃刻土崩瓦解。丟盡顏面的美軍叫囂著要報復,炸平河內,摧毀龍邊大鐵橋。河內是北越的首都,著名的龍邊大橋是連接河內與越南北部的交通命脈。為了協助北越部隊,我援越部隊也派出防空連隊參加了河內保衛戰。戰斗打響的前一天,我在龍邊大橋的東北角物色了一個拍攝點,并挖了掩體,里面放進一個大洋灰管桶,上面加了一個蓋,整個掩體修筑得結結實實,天衣無縫。第二天早上7時,我只身帶著機器、膠片以及壓縮餅干、水等進入掩體。根據以往的經驗判斷,敵人是來者不善,作戰時間短不了。果然,上午8時30分,四五十架敵機黑壓壓地鉆出云際,敵人行動整整早了半個小時。敵機先是機槍掃射,然后瞄準河內周邊建筑猛炸,我當時心頭一緊,糟了,拍攝點進入了炮火區,敵人的攻擊太猛烈,無論是鏡頭還是人頭都無法暴露在外,剛一掀蓋,鏡頭上就是一層土,掩體上的大鐵蓋也幾次被爆炸產生的氣浪掀翻,同時,戰場上塵土飛揚,煙霧彌漫,灰蒙蒙一片,既看不清景物,也看不到敵機,根本拍不到想要的資料,戰斗進行到下午5時,我曾多次試拍,效果均不理想,回來后心情有些沮喪,直到聽了情報分析說,敵機第一天只是試探性進攻,第二天才是重頭戲,我才放心。

還有機會,不能再錯過,當晚,我又上陣地,相中了一處距大鐵橋遠些的制高點,這里俯瞰大鐵橋,對河內城也是一覽無余,真是上佳的拍攝位置,防空連的戰士們幫助修筑了掩體。第二天還是7時,我又整裝出發,為了多埋伏會兒,我帶了件軍大衣初春的北越寒風料峭,長時間呆在掩體里必須做好御寒準備。早上8時,敵機氣勢洶洶地出現了,比昨天又提前了半個小時,看來,古城河內和大鐵橋要經受更長時間的考驗!戰斗打響,敵機轟炸之狂野史無前例,場面之慘烈見者駭容,河內與大鐵橋處在一片火海之中,爆炸后升起的濃煙遮云蔽日,人間似乎成了地獄,世界已臨末日,看到這些,我強忍胸中怒火,冷靜地拍下了令人終生難忘的慘烈場面。敵人近幾十架次的飛機輪番轟炸,讓人感到窒息,激戰到下午5時左右,黔驢技窮的敵機紛紛逃離,戰場恢復了平靜。北方通向河內的唯一通道龍邊大鐵橋被炸成了廢墟,河北岸的村落七零八落,殘垣斷壁目不忍睹。這場戰斗我足足拍了40盒膠片,為河內保衛戰留下了完整而珍貴的記錄。

流落異國村落

趁著夜幕降臨之前,我抱著攝影機,帶著膠片往回撤,路過昨天蹲過的第一個拍攝點時,我不覺得吃了一驚,堅固的掩體已被炸得蕩然無存。趕到臨時駐地,我真傻了,由于戰役的激烈殘酷,防空部隊不得已轉移了駐地,竟然不知去向。我在戰場上耽誤得時間太長了,又是單獨行動,沒法和部隊隨時保持聯系,如今部隊往哪里去了我不知道,而這個地區離我的駐防部隊很遠,有近幾十公里,而且道路又不熟悉,剩下我一個人想走回去太困難了。

迷茫、饑餓和寒冷一起向我襲來,我想,得先找地方歇歇腳,喝點水,問問路。大橋毀了,這里只剩下廢墟,河內轟炸后的情況我無從知曉,大橋已炸毀,想進也進不去了,此時也只能硬著頭皮往前闖,夜色深沉,我給自己定了一個大致的方向,就高一腳底一腳地摸索前進,走了半夜,找到了一戶人家,我的運氣還特別好,這戶男主人的兒子正在學俄語,我也學過點俄語,我們連說帶比劃的交流了一番,我把僅剩的罐頭拿出來送給他們,男主人給我安排了一張床。夜很深,雖然很疲勞,我卻在床上輾轉反側,難以入睡,當時沒有想到自己的生死,只是怕自己好不容易拍攝出的寶貴的戰地資料會出現什么閃失。

后方的部隊也是焦慮萬分,防空連上報的情況是,戰斗結束時曾派人尋找過,第一個掩體被摧毀,第二個掩體空空如也,劉惠中下落不明。連續找了幾天蹤影皆無,戰友們只得懷著悲痛的心情,把劉惠中的名字報到陣亡烈士名單中,雖然也向友鄰部隊發出了協查的通報,可是沒有抱太大的希望,這場戰事異常殘酷和慘烈,大家都是心中有數的,連隊上報了陣亡烈士名單。

我在異國鄉間繼續尋找,身上冷颼颼,心里空落落,我想念戰友,想念部隊,想念祖國,也不免想起我的家鄉,更加想念家中的父母,只有懷里的攝影機和背包中的40盒膠片給我一些安慰和溫暖,終于有一天,我抱著攝影機信步在越南農村的小路上準備捕捉一些新聞素材,突然迎面一輛疾馳而過的吉普車在我的身后戛然而止,一個人民軍跳下來,走到我面前,上下打量了我一番,開口用漢語問道:“你是中國人嗎?”聽見親切的鄉音,我激動地聲音都顫抖了:“是,我是中國人”“你姓劉嗎?是戰地記者嗎?”“是,就是我。”“啊,我們找到你了。”我沖上去,緊緊地抱住了他,心里只有一個念頭,這是我的戰友,我的戰友找到我了,我的部隊找到我了。坐上熟悉的吉普車,和自己的戰友在一起,我歡快得像要飛起來。找到我的是另一支援越部隊,他們接到了協查通報,正好在路上遇到我,看見我身穿解放軍的軍大衣,手里抱著攝影機,馬上想到這可能就是失蹤的戰地攝影師劉惠中,我回到自己的部隊后,戰友們都和我開玩笑說,“你可真成了光榮的活烈士了!”

雖然在越南期間我榮立了戰功,并被授予了共和國保衛獎章及證書。如今戰爭已經遠去,我時生傷感,讓我更想念的是那些沒有我幸運,長眠在異國叢林山崗的戰友,他們才是真正應當受褒獎和被懷念的人。