鋼琴伴奏對原生態民歌音樂形態的若干影響

【摘要】山歌作為民歌中的一個類別,它的演唱方式常常是見物起興、隨性而發的。在傳統的演唱過程中很少出現伴奏。鋼琴是西方音樂文化下的產物,中西音樂文化在碰撞、融合的過程中,必將把西方音樂的一系列特征帶入到中國音樂中,加入了鋼琴伴奏的民歌,從整體上講,讓土生土長的中國民歌在音樂形態上發生了改變。本文以幾首西北山歌與鋼琴伴奏的結合為研究對象,其研究方法主要是傳統音樂形態學的研究與分析,集中體現在和聲、織體、節奏、旋律等等方面。中國原生態民歌與鋼琴伴奏結合是以中國傳統的音樂文化為母語文化,以西方近現代的音樂文化為激發母語文化現代化活力的異體文化,借鑒中西方音樂文化之精華,創造出有中華民族文化特色的新型音樂文化。

【關鍵詞】原生態民歌;西北山歌;鋼琴伴奏;音樂形態

【中圖分類號】J607? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】A

山歌作為民歌中的一個類別,大多用來表達人們自我心聲,常常是見物起興、隨性而發的即興演唱的方式,所以山歌在傳統的演唱過程中是很少出現伴奏的。聲樂伴奏在西方有著悠久的歷史,公元9世紀起歐洲教會允許管風琴用于人聲伴奏。鋼琴問世后,以其多聲性、復調性、和聲性、交響性等特點成為聲樂伴奏的常用樂器[1]。自近代西方音樂傳入中國以來,山歌和許多民歌一旦被擁有西方音樂知識的作曲家和演唱家喜愛并采用,在教室里、在考場上、在舞臺上往往是進行改編后,附以鋼琴伴奏或其它伴奏的形式出現。中國的原生態民歌與西方的鋼琴伴奏發生了碰撞與結合。由于原生態歌手和經過訓練的音樂家對音樂的不同理解,致使原生狀態下和鋼琴伴奏下的同一首民歌出現了音樂形態上的差異。對于這些音樂形態的差異,筆者認為應該寬容理解并加以研究。在全球一體化的這種高速發展的社會環境中,中國民歌走向世界是時代發展的必然趨勢。中國原生態民歌與鋼琴伴奏結合是以中國傳統的音樂文化為母語文化,以西方近現代的音樂文化為激發母語文化現代化活力的異體文化,借鑒中西方音樂文化之精華,創造出有中華民族文化特色的新型音樂文化[2]。筆者選擇了幾首典型的西北山歌來探討鋼琴伴奏把西方音樂的一系列特征帶入到中國音樂中,讓土生土長的中國民歌在音樂形態上出現了明顯變化。

一、由鋼琴伴奏帶來的節奏的變化

大部分民族的民間音樂中民歌的節拍節奏形態會受到民族語言的影響,也會受到因為要自由自在、直截了當的抒發、表現感情的需要而更多的是采用自由的節拍節奏。西北山歌的五大歌種,都以自由節拍為主,即興性強、結構富有彈性、可長可短,沒有明確的帶有周期性的節拍重音循環。但加入了鋼琴伴奏以后,鋼琴伴奏的節奏制約了演唱者對節奏的自由發揮,使原有山歌的風格受到較大的影響。

(一)加入鋼琴伴奏的民歌必須盡量規整原民歌中散板化的節奏

山歌具有節奏自由的特點,然而大量的散板化的節奏,即自由化的延長音在鋼琴伴奏上沒法做,于是只能把原民歌中散板化的節奏盡量規整化。

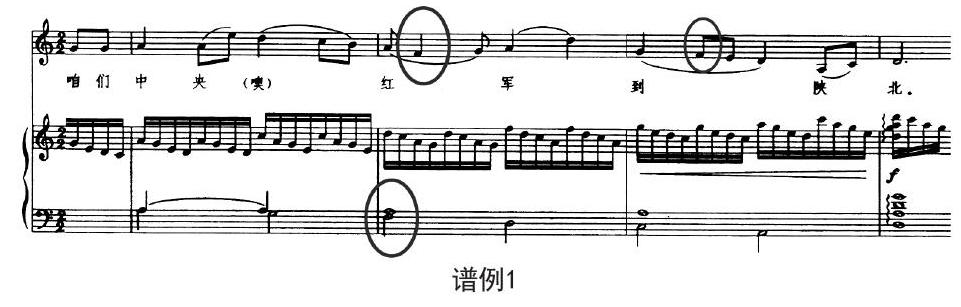

比如《山丹丹開花紅艷艷》A段中的第一遍拖腔,“一道道的山來”的旋律中節奏有變化:(見譜例1)。

在沒有帶鋼琴伴奏時,演唱者可以自由發揮,想唱多長唱多長,因為山歌本身的節奏是極自由的,但是由于鋼琴右手的織體延續了前面re do la sol的分解音型,導致了原來在旋律上可以自由發揮、任意延長或縮短的旋律音在帶有鋼琴伴奏的歌譜中被明確寫為3拍,(按2/2拍來算,在譜子上長音有3拍,)這種固定化的做法實際上是對山歌風格的一種影響,也是對歌手演唱心態的一種影響。

為了要使鋼琴伴奏的織體有延續性,長音被寫定為三拍,原生態民歌是可以自由伸縮的,加入伴奏后由原來的2/2拍改成了3/2拍;在鋼琴伴奏織體的左手中,出現了一個在主旋律下方的四、五度的模仿,為了完成這個完整的模仿,呼應旋律,所以多加了一拍。從整體效果來看,制約了演唱者的發揮,原來是單線思維,現在成了多線條的思維,寫伴奏的工作者原意可能是為了填補這個長音的音長,插空、呼應旋律,讓鋼琴與演唱者融為一體。不過原民歌是自由延長的自由節奏,現在是有固定節拍的、規整節奏,使得自由節拍的效果大打折扣。

(二)原生態民歌中長短不固定的細微處理和變化,難以鋼琴伴奏

一些細微的節奏、節拍處理,長短不固定的細微變化和靈活的處理,是鋼琴這種西洋樂器很難做到的。

這類散板曲子的節奏變化十分細微、多樣、常見,也就是民歌的節奏可以時長時短,在快速的變化過程中時,鋼琴和聲樂之間配合就很難做到兩者合二為一,互相融入其中了。一旦成為聲樂作品,登上舞臺,加入了鋼琴伴奏,那么演唱者就會受到鋼琴伴奏比較大的約束,使得這種靈活的處理能力大大降低,作曲家把這種節奏盡量規整化。或者鋼琴伴奏在此處就不彈了,讓演唱者自己發揮,但這樣又發揮不出鋼琴伴奏應該發揮的作用。

(三)原生態民歌節奏的自由化程度極強時,鋼琴放棄為其配伴奏

在極個別情況下,整曲全是自由化節奏的情況下時,鋼琴伴奏的作用就無法體現,所以在此處就沒有為其配上伴奏。

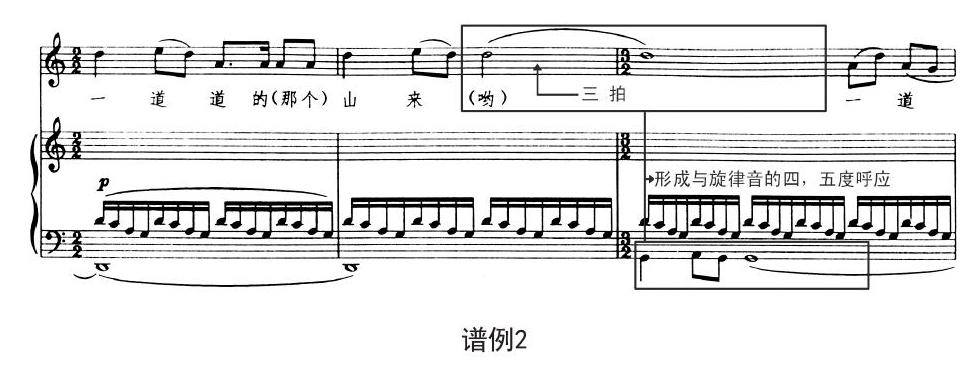

如在花兒《上去高山望平山》(見譜例2)

鋼琴在給它配伴奏時沒有顯現出太大的作用,鋼琴伴奏需要跟著演唱來配合,不可能完整按照鋼琴伴奏譜來彈,當然演唱者更不能把這首山歌的節拍唱得很規整,完全按譜子唱。鋼琴在給類似于《上去高山望平川》這一類極自由的山歌配伴奏時,它的作用就不大了。也就是說中國的山歌與鋼琴西方文化產生極致碰撞時,沒法合作解決,就只好將處于伴奏地位的鋼琴放棄了。比如譜例26中的第一小節旋律,山歌演唱的極為自由,又處于歌曲開始的部位,鋼琴放棄了為這句配伴奏的作用,而在第二小節,盡管看起來好像是配了鋼琴伴奏,但實際上鋼琴給的僅僅是一個和聲背景,并沒有體現出節奏性,歌曲的節奏性仍然由演唱者自由發揮。

(四)加入鋼琴伴奏可以促進民歌的節奏感

鋼琴伴奏的出現雖然制約了民歌演唱時節奏的自由程度,但在某些聲樂作品中增加了民歌的節奏感,它的節奏型促進了民歌的節奏感,比如:《桃花紅,杏花白》中的B部分的“開花調”(見譜例3)。

本曲是3/8拍記譜,3/8拍原本就是舞曲性質的節拍,節奏性極強,民歌若沒有鋼琴伴奏的加入,僅僅是演唱者自己唱,可能音樂的節奏感、律動感不會太明顯。加入了鋼琴伴奏后,3/8拍的強弱拍很明顯,立刻使得音樂活躍起來,增加了音樂的節奏感,此處所描寫的歡快場面就展現在觀眾眼前了,使變成聲樂作品的民歌內部音樂的流動性更強,推動了音樂的發展。這種加入鋼琴伴奏后增加了聲樂作品的節奏律動感的作品同樣也出現在《山丹丹開花紅艷艷》的B部分快板中,使得咱老百姓迎接親人紅軍高興、激動的場面很快映入觀眾的眼簾。

二、鋼琴伴奏的出現帶來的旋律上的變化

“建立在一定的音高,時值和音量構成的,具有邏輯因素的單聲部進行,亦稱旋律,也叫曲調”。[3]在音樂作品中,旋律是表情達意的主要手段,也是反映人們內心感受的藝術語言。是音樂的靈魂和基礎。在旋律進行中存在各種音樂表現因素,但構成旋律卻有兩個必不可少的基本要素,即音高線和節奏。音高線是由一個個的音組成的,在此,筆者僅僅談談鋼琴伴奏加入之后對旋律的影響,最主要的影響如下:

(一)不同律制的碰撞,導致原生態民歌固有的微升微降音在鋼琴上體現不出來

由于律制的問題,原汁原味的民歌很多旋律音及由此帶來的風格都不能在鋼琴上體現出來,如微升微降的音在鋼琴上無法表現。

因為常運用的三分損益律制的民歌和運用的十二平均律調出的鋼琴在一些音高上不相融合,是有細微差別的,但由于鋼琴的琴聲較大,導致了它在與演唱者配合時,演員會受到鋼琴音響的較大影響,如果演唱者不注意,那些細微的音高變化(即微升、微降)就隨之消失了,就會淹沒在十二平均律制的鋼琴聲音中。比如《山丹丹開花紅艷艷》“咱們中央紅軍到陜北。”中“紅軍到陜北”的旋律見譜例6,在原民歌中,第一個4是微升4,鋼琴上沒有微升4,假設鋼琴中的4和民歌中的微升4同時出現的話,就必定要引起矛盾,音色也沒法聽了,還會被誤解成演唱者水平不行,沒唱準音高。另外人聲的微升4是可以上下顫動來加以潤色的,而鋼琴的4是固定的、沒法改變的,演唱者是不固定因素,這導致演唱者不自覺地會往鋼琴上的4上靠,久而久之,旋律就發生了改變。

類似的還有這首《山丹丹開花紅艷艷》的尾聲最后一個位置“毛主席領導咱打江山”的“咱”是偏音4。(同譜例7)燕樂音階的降7不是降7,而是微降7,真正在秦腔中唱的音是苦音音階,7是微降7,4是微升4,而鋼琴上沒有微降7,那只好用降7來代替。換句話講,它既帶來了旋律色彩的變化,但又在細微的地方沒有完全忠實西北地方的燕樂特色,只能做到近似于燕樂色彩。

(二)鋼琴伴奏的加入導致旋律上多聲形態的出現

民歌是單旋律的,鋼琴除了按主調的配法外,編寫鋼琴伴奏曲的工作者也會運用西方創作的復調手法,所以部分地方加入了鋼琴伴奏后,從整體上看,形成了復旋律,如在陜西綏德的信天游《三十里鋪》中,在原民歌主旋律的基礎上,在鋼琴伴奏中,結合主旋律的風格,給它配了一個復旋律,既有同時出現,也有交錯出現,給大家帶來了多重的旋律。

鋼琴上的音響加厚了原民歌單旋律的音響,右手高聲部是優美的主旋律,描繪和贊美了兩位主人公,左手低聲部形成一個對比聲部,是一下行音階,這預示著主人公四妹子和三哥哥兩人的分離事件,帶有悲劇色彩。把兩種音樂的曲調和色彩融合到一起,再加上中聲部為整個旋律配了個和弦,使得這兒的和聲背景也呈現出來。也就是說右手有兩種功能,突出主旋律及加入為旋律聲部配的和聲背景。左手運用另一種旋律,這就很好地把主調性與復調性兩種手法完美結合在一起運用,這同樣體現了中西音樂的交融。

三、結語

終上所述,鋼琴伴奏的加入直接給原生態民歌帶來了節奏、旋律等音樂形態方面的變化。此外在給原生態民歌進行鋼琴伴奏時必然會運用和聲、織體方面的種種手法,由于本文著重探討鋼琴伴奏給原生態民歌帶來的變化,篇幅有限,這里不再展開詳述。

原生態民歌的功能是自娛自樂,抒發自己的感情,音調想唱多高就唱多高,即使唱破音了也沒有關系,加入鋼琴伴奏后的民歌變成了藝術化的表演,成為舞臺上的表演藝術,審美的功能發生了變化,需要達到演出的標準。歸根到底是因為中西文化碰撞的結果。中國音樂與西方音樂是在完全不同文化底蘊中產生的音樂,中國音樂有其自身的特點:以線狀為主的音樂思維方式;繁簡相適、動靜相稱的音樂表達方式,勻稱平衡的節奏安排;均衡對稱的曲式結構原則,逐層遞進的展開手法;以五聲為骨干的調式結構等等[4]。總之,原生態民歌在加入鋼琴伴奏后,出現的種種變化值得我們研究和總結。因為當中國的音樂文化走向世界,與西方音樂文化對話與交流時,東西方音樂文化之間必然有沖突有碰撞,中國民歌在此進程中也會變化發展。正是這些變化和發展才讓中國音樂文化顯露出勃勃生機和獨特的藝術魅力。

參考文獻

[1]連續敏.鋼琴伴奏的歷史沿革[J].樂府新聲,2008(3).

[2]周為民.從文化的視角談當代“中國音樂之路”論辯中的“中西關系”問題[J].天津音樂學報,2002(2).

[3]中國大百科全書(音樂舞蹈)[M].北京:中國大百科全書出版社,537.

[4]江明惇.《中國民族音樂大系》總序[J].人民音樂, 1990(1).

作者簡介:常龍飛(1985—),女,北京市人,國防大學軍事文化學院軍事文藝創演系教員,研究方向:中國傳統音樂。