倪元璐“新理異態”探析

◇ 董水榮

倪元璐對書法的投入遠不如他在政事、文章和詩歌方面多。在他的著述中見不到任何論書法的文章,倒是好友黃道周的文章中常見到對倪元璐書法的品評。他一生揮毫無數,但幾乎都不署年月,也沒有以書傳世之想。他對自己的書法作品并不珍愛,但并不能否認他在晚明書法上的意義。倪元璐無疑是傳統帖學最后高峰上的重要書家。如果將“二王”書法看作傳統帖學的源頭,那么王鐸、倪元璐、傅山等晚明書家共同構成了傳統帖學的最后一座高峰。

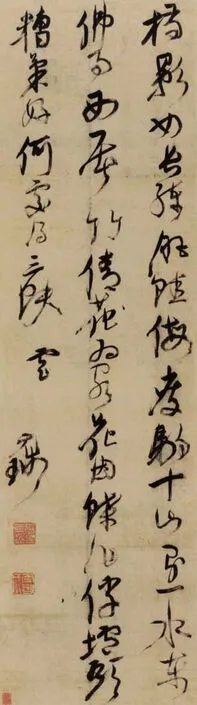

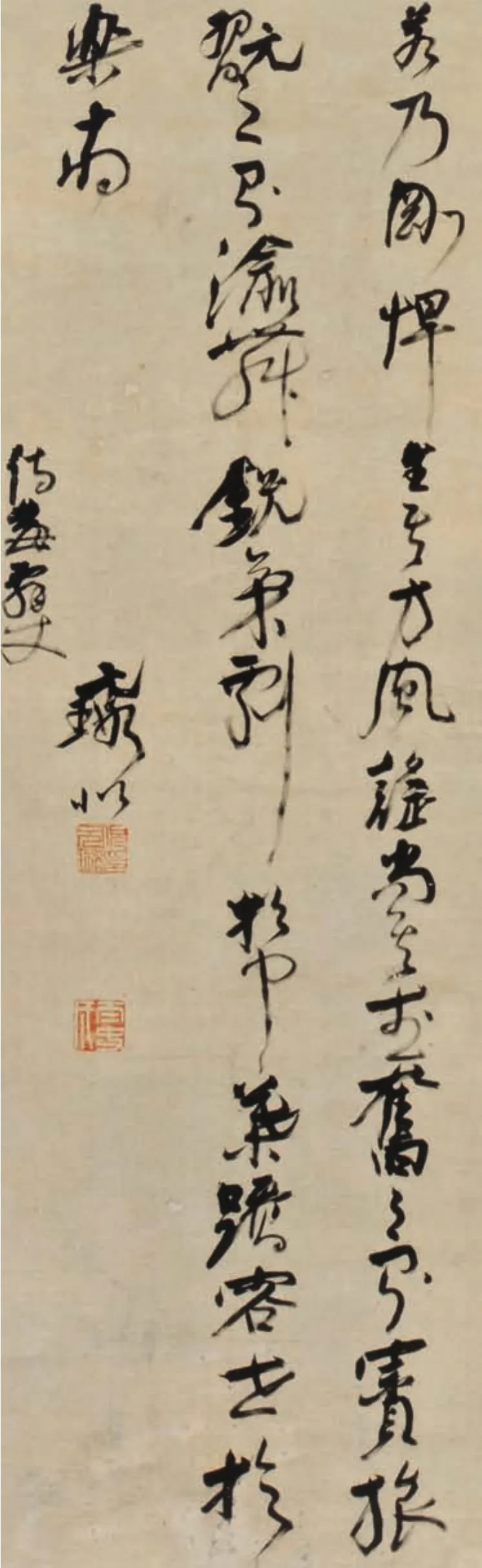

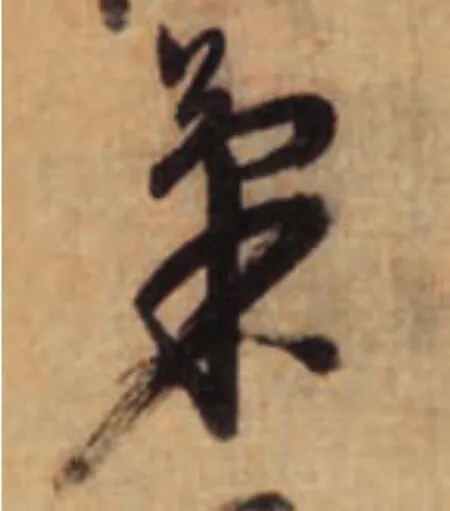

我們主要從“奮斫”的運筆理念與“方”勢的異態分析,將倪氏不為人所重視的藝術特征揭示出來。分析與闡釋是作品意義共建的一個過程。本文主要以倪元璐《山行即事五言詩軸》(圖1)為主要文本分析,并參照他的《節錄左思“蜀都賦”草書軸》等其他作品(圖2)。

一、由“奮斫”理念主導的運筆“新理”

康有為在《廣藝舟雙楫》中說:“明人無不能行書者,倪鴻寶新理異態尤多。”〔1〕新理異態,非常概括地說出倪元璐藝術特征。在一般人眼里,新理異態就是標新立異而已。實則并非如此,康有為用新理異態是對倪元璐書法很高的評價,在他的《廣藝舟雙楫》中又說:“新理異態,古人所貴。”并指出:“變態之旨,在乎奮斫。奮斫之理,資于異狀。異狀之變,無溺荒僻。荒僻去矣,備于神采。新理異態,變化無窮。如是則血濃骨老,筋藏肉瑩。”〔2〕按照康有為對“新理異態”的闡釋,倪元璐的書法是符合標準的。“變態之旨,在于奮斫。”奮斫,奮而有力,斫而剛猛。最能表現奮斫之意的就是用筆。

倪元璐筆底生風的奮斫感,是由他的用筆方式產生的。從用筆急徐產生的頓挫感,從運筆方向的蠕動產生的扭搓用筆動作,從刮擦的用筆方式帶來剛勁迅猛的用筆快感,這些都是倪元璐別于常規的用筆方式,盡顯“奮斫”用筆之意。應該說倪元璐“奮斫”的用筆特色能夠代表明末清初的書法精神。其他的書法家也有自己的用筆特色,比如黃道周鋪毫奮急,毫無纖弱之意。張瑞圖的方折剛勁,走筆咔嚓有聲。王鐸的大字行書亦多方折勁發,猶如馬蹄踏雪。

圖2 [明]倪元璐 節錄左思蜀都賦草書軸156.5cm×49.5cm 綾本 日本兵庫黑川古文化研究所藏

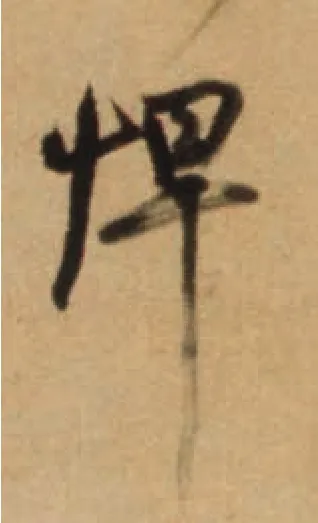

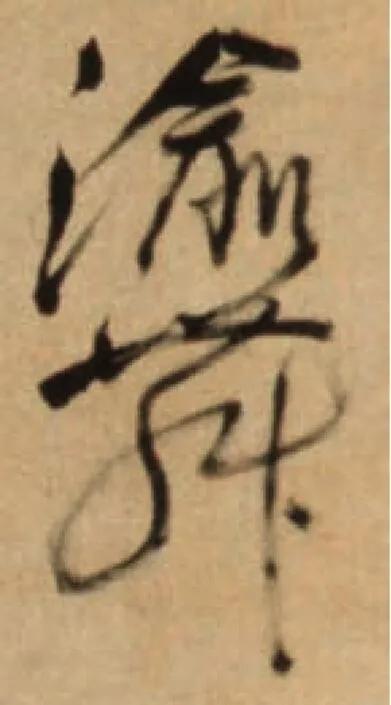

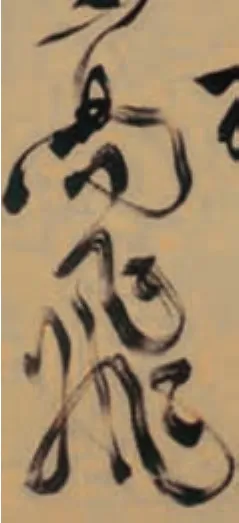

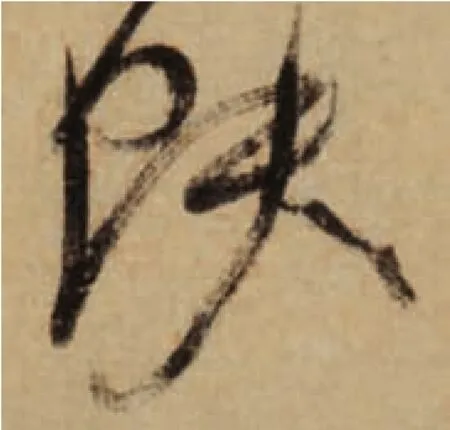

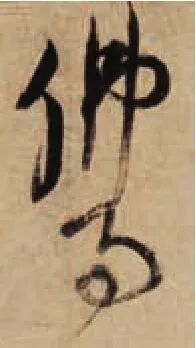

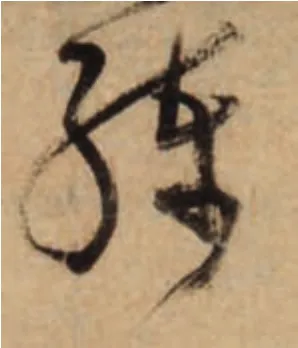

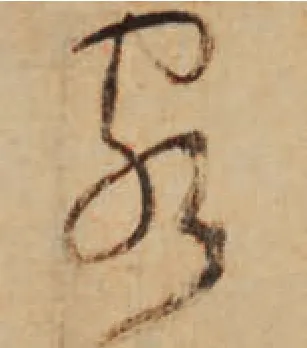

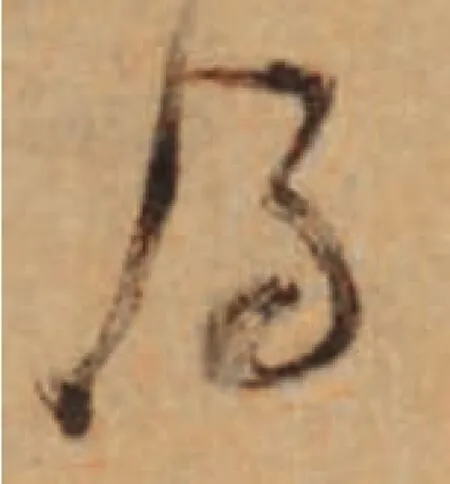

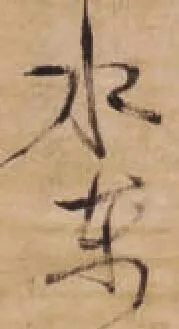

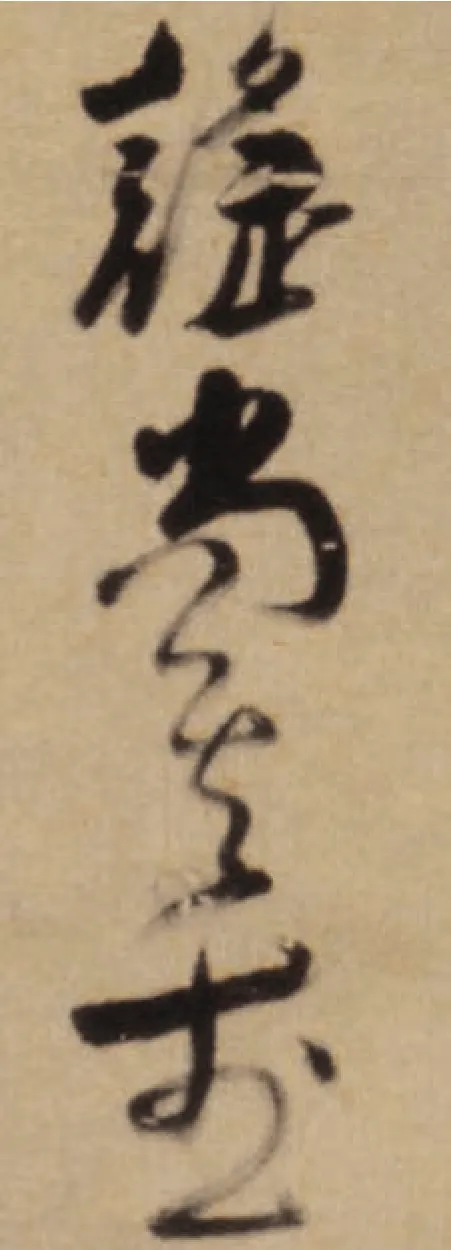

倪元璐用筆通過多種方式加強運筆的力度,最明顯一種方式是通過強化運筆快慢產生的頓挫感,使得筆與紙的摩擦力度增強。在他的《節錄左思“蜀都賦”草書軸》里的長筆畫,特別是長豎,筆畫中間會有一節一節忽濃忽枯的線條變化,不僅墨色枯濃有變化,而且線條粗細也隨之變化。這是因為在長線運筆時,不是一種穩定運筆,動作一貫到底,而是略停頓之后再行筆,如此反復,節節加力,這就是頓挫。“頓”為停頓,力止而停;“挫”為帶力而行。在一個長筆畫之間頓與挫交替而行,形成的節節發力,如此作中第一行“悍”、第二行“舞”“剽”“中”四字的長豎都有這一用筆特征(圖3、4、5、6)。“悍”字并不明顯,但第二行的三個長豎就很明顯了。“舞”分了四節,“剽”根據墨色與粗細變化分為七節,“中”字也有四節。短短的幾十個字的作品,這種用筆方式的頻繁應用,說明這是倪元璐成熟的用筆方式。在倪元璐其他的作品中也可看到這種用筆,如他的《書趙嘏“野僧壁”七絕詩軸》里豎畫,“中”“卻”“十”等都有節節加力的用筆習慣。很顯然頓挫之間都是帶力的,是一種行筆速度的變化,提按是用筆輕重的變化,產生筆畫的粗細變化。頓挫用筆的方法早已有之,但在一個獨立的筆畫中如此多次交替而重復的使用是非常少見的。

在倪元璐眾多的書寫中,頓挫是一種自覺的運筆理念。為什么倪元璐會用忽走忽停的用筆節奏?

忽走忽停的用筆節奏,更容易讓我們察覺到毛筆與紙面摩擦的力道變化,這種力道更具有一種力量感。有了這種力量感的用筆意識,就不僅僅在豎畫中應用頓挫,在其他的筆畫中也會用。比如倪元璐《贈毖軒題畫詩軸》中“畫圖”(圖7)兩字中頓挫的用筆方法,特別是“圖”字外框,由頓挫動作形成的節節發力的線質非常明顯。由此產生線條上的形態也有豐富的變化,并不像一貫到底時線條勻稱與干凈。這種由內在力量所產生的速度變化并不是由手抖產生的提按線條形態。早倪元璐半個世紀的徐渭,已開始通過頓挫用筆方法加強內在的運筆力量感。徐渭《行書白燕詩軸》中“高飛”兩字,節節加力的方式特別顯眼(圖8)。徐渭頓挫的用筆融入到圓轉的體勢中,一泄而下,整個氣勢更為流暢,通篇緊密的行距與字距給人奔騰不已的氣勢。倪元璐頓挫盡顯在方折的體勢之中,所以更為清晰地察看到行筆的節奏。頓挫的運筆、寬闊的行距,形成方折崢嶸的精神,不同于徐渭圓轉的體勢與緊密的行距表現出宏大的氣場。

實際上倪元璐“奮斫”的用筆理念,不僅僅只有頓挫的用筆方式。在頓挫的基礎上還帶有方向上的變化,原本順著一個方向節節加力,現在改變原有的方向節節加力,這樣也盡顯筆與紙的廝殺感。有時行筆中加上的輕重變化,力度上的變化也使得筆畫形態豐富多樣,這種運筆在他的撇畫里有著相當充分的表現。倪元璐的“撇”寫得特別舒張盡意。“撇”畫在一字之中或最長,或最粗,或最多姿。比如在他的《贈毖軒題畫詩軸》“風光”兩字的撇畫和“氣美”兩字的撇畫都寫得特別顯眼(圖9、10)。

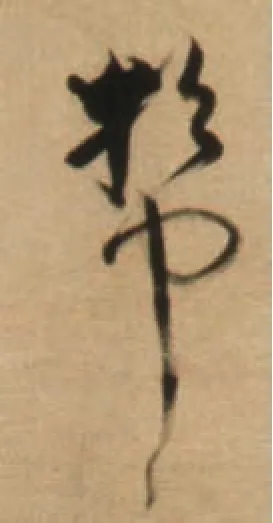

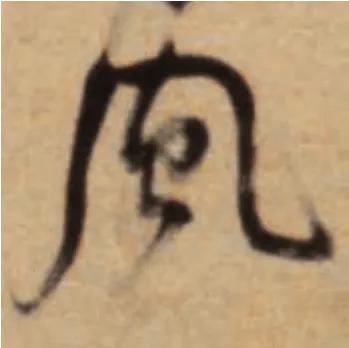

他的撇畫不像豎畫那樣僅有頓挫,撇畫的行筆中常帶有方向的變化。這種方向的變化很大程度也是在頓與挫的過程中微微改變行筆的方向。比如《山行即事五言詩軸》中不多的撇畫,每一個撇畫都寫得非常盡意而張揚。“肥”“瘦”“花”“作”“蚨”幾字都有精彩的表現。特別是“蚨”(圖11)字長筆痛快,筆底力挺,也是頓挫中還帶有運筆方向的變化。《節錄左思“蜀都賦”草書軸》中的“風”(圖12),撇畫的運筆中有三次方向上的微調。每一次方向改變都不失用筆的力度,反而更加突出了用筆的力量感。同樣“奮”的撇畫,也有微微抖動的力量感,還有“銳”的撇畫有頓挫,也有方向上的變化。當然也有個別撇畫干凈而利索,一掠而過,在此作中如“乃”“渝”的撇畫。

通過對倪元璐豎畫與撇畫分析,發現他善用頓挫,善于在長線條的運筆中改變方向。實際上,改變筆畫運行的方向也是一種增強筆畫力量感的用筆方式。在運筆中每一次方向的變化,毛筆就會微微改變原有的鋒面,同時也會通過調動手腕運轉的動作,重新發力。每一次調準方向,都是有意識地激發筆與紙的摩擦力度。所以這種線質的力量感非常強勁,給人感覺殺紙的力度大。

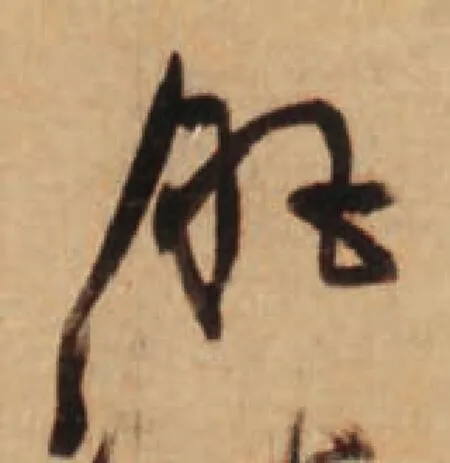

倪元璐對筆畫那種開張和沉著的發力比較迷戀,所以在一些較短的筆畫中也能寫出非凡的氣勢。特別顯眼的是單人旁的豎畫寫法,在《山行即事五言詩軸》中帶單人旁的字比較多,“侮”“佛”“倩”“花”“作”“俘”等幾乎每個單人旁都有運筆方向上的變化與突然回鋒昂起的收筆,線條極富力感。

這里再分析一下倪元璐帶有刮擦的用筆方式。刮擦,常常在枯墨的情況下,運筆并不流暢,通過突然改變運筆方向帶來的剛勁迅猛的力度,又有生澀蒼老的線質感。倪元璐的橫折鉤就是這種用筆方式的體現。橫折鉤在常規的大草中常常是由圓弧形來表現,一筆圓轉,流暢而快捷。但倪元璐常常使用幾次方折形態組合成的轉折,這種運筆方向的突變,每一次都會讓筆鋒在紙面留下刮擦觸感。刮擦的用筆方法讓人想起“節筆”。“節筆”在孫過庭《書譜》中涉及,但《書譜》中的節筆是因為毛筆通過紙張折痕改變了原本行筆的方向與力度,形成特殊的點畫形質,這種“節筆”并不是自覺而有意識的筆法。實質上“節筆”突然受到折痕的影響,運筆走過折痕時就帶有刮擦運筆感覺。

倪元璐刮擦用筆,也是源于他對用筆意識的自覺,在筆與紙不同方式的接觸中讓點畫的形質獲得充分的力感。刮擦的用筆動作帶來的點畫形質有時并非厚實、圓潤,不一定能讓很多書法家接受,但他的點畫里無不充滿著剛勁的力度與挺拔的精神。

如果看用筆的力感,倪元璐《山行即事五言詩軸》是一件經典之作,倪氏有很多用筆特征都可以在這里體現,例如關于橫折鉤的用筆方式豐富,也有常規的圓轉,線條圓潤而厚實,如“佛”“倩”“為”。(圖13、14)但更多是方折中的刮擦用筆,如“練”的最后一筆,刮擦之后筆尖出鋒,幾乎與《書譜》“節筆”如出一轍。“侮”字一節一節改變運筆方向。“駒”字的奮筆回折。“客”折筆的起伏與生澀帶擦的行筆。“得”字收筆處回折的用筆,戛然而止,意味曠遠。(圖15、16、17、18、19)

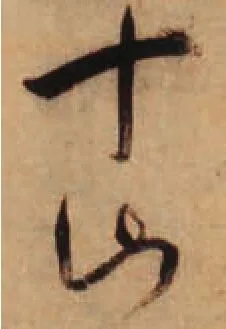

倪元璐“奮斫”的用筆特征,更多的注意力集中在運筆的過程中。相對運筆來講,倪氏的起筆不很講究,沒有什么修飾動作。常見直起直落,豎畫的起筆常常呈現錐形。這種尖鋒起筆與王羲之的并不一樣,王羲之的尖鋒起筆在偏左的地方,然后有一個擺正筆鋒的動作,擺正后略停,蓄勢待發再“一拓直下”。所以王氏的尖鋒不是在線條的中間,無論是橫畫還是豎畫都是在線條的一邊,入紙的時候帶有一定的側鋒。倪元璐的豎畫尖鋒幾乎都在線條的中間,也就是說,他的筆鋒狀態一入紙就是中鋒,直接加力往下行筆就可以了。比如《山行即事五言詩軸》中的“十”“山”與“水”相對獨立的豎畫最為直觀(圖20、21)。再深入察看一些組合的筆畫,也常有這種起筆特征,比如“侮”“佛”等字。其他筆畫也有直起直落的特征。很多起筆形態也無法辨析清楚,那種自由、率性、直接的起筆形態也常常淹沒在漲墨里。倪氏只有橫畫起筆帶有擺正筆鋒的起筆意識,這也是倪氏書法放縱不羈又倔強自由的精神,也可以視為“奮斫”用筆理念的結果。

明代由祝枝山、徐渭、倪元璐等人在大草上的筆法創新可視為帖學筆法的補充。如果一直視王羲之的“一拓直下”的用筆特征為標準,那將固化帖學的創作與意義。王羲之“一搨直下”從筆鋒狀態與用筆動作看,帶有一掠而過的用筆動作和平順的筆毫狀態。利索與輕快,點畫短促,線條形態整潔,線質所以干凈。這種點畫的形質自有一種美感,但并非是一種強而有力的書寫感。明代所謂的浪漫主義書風,都源于個性的精神解放,體現鼓努為力的用筆方式。明代大草書風有時真的震撼人心,氣勢往往不輸盛唐“旭素”。由此以“奮斫”用筆理念的主導,產生帖學運筆的“新理”構成了一個時代的書風。

二、由“方”勢主導體勢的“異態”

晚明書風,不僅僅強化運筆的力度,同時強化書寫的體勢。倪元璐在體勢的表現上很獨特,這又是晚明書風體勢的共性,那就是“方”的體勢,由“方”形成的書寫特質。“方”與“圓”給草書帶來的精神氣質變化是巨大的,甚至比“斷”與“連”還重要。這看似書寫中的一個細節而已,實則隱藏著草書重大的秘密。

觀察大草的角度有很多,也可以很細致。比如唐代“旭素”的狂草,連綿長卷,常常是字字相連,意象涌動。筆畫與筆畫之間,字與字之間的“斷”與“連”的關系也隨意而動,高妙而自然。到了晚明,雖有縱軸大草,氣勢萬千,但在“斷”與“連”的關系上更為簡單,甚至可以說以“斷”為主,多數情況下單字獨立。徐渭看似氣勢澎湃,很大因素是頓挫激昂的筆調加上緊密的字距與行距,讓你感覺到一股沖面而來的勢力,但細看也是以單字為主。王鐸雖以草書著稱,但在他的創作中多以行書夾雜著草書,甚至行書多于草書,也常見單字獨立,只是以擬“二王”的作品時,常有長線連綿的組合。倪元璐、黃道周、張瑞圖也都以“斷”為主。晚明在長線組合“連”的表現上顯然不是他們書寫關注的重點。即使“連”,手法也是相對簡單。比如徐渭也有連綿的作品,但上下字之間只是簡單的映帶,線條的方向、粗細、筆勢都相對單一。另一個草書大家傅山,通過線條繁復的盤旋獲得一種大氣磅礴的陣勢。傅山是晚明清初大草書家中“連”得最多的一位,但僅從連的方式上,遠沒有唐代草書的豐富。這跟唐人大草善于從生活中求取草書的意象有很大的關系。

“方圓”常被認為只是風格表現的手段。其實大草的“方”與“圓”,關乎作品的氣質,關乎大草意境和內在的節奏。

從“方”的形態上看,張瑞圖的書法特征最為明顯,黃道周也要比倪元璐更為顯著。倪元璐的“方”勢,能借鑒他們的藝術語言,特別是和黃道周,有許多相通的地方。論資歷張瑞圖是前輩,黃道周也要大倪元璐十二歲,藝術風格的成熟也比倪氏早,但倪元璐并不輸給兩位前輩。倪氏有更豐富的藝術表現方式、更磅礴大氣的藝術精神,有更深刻的藝術表現內涵。倪氏之“方”給人方整中見婉遒,剛勁中帶暢達,墨濃蒼澀,老筆沉實。

倪元璐的“方”與其他書家的“方”并不一樣,他的“方”有一種斜勢,有明顯的左低右高的體勢。斜勢最主要的決定因素是橫畫方向。橫畫傾斜的角度越大,斜勢就越明顯,反之則平。倪元璐的橫畫與其他書法家的橫勢并無多少區別,但給人相當明顯的左低右高的斜勢。可見在橫勢之外也還有其他方式營造斜勢。

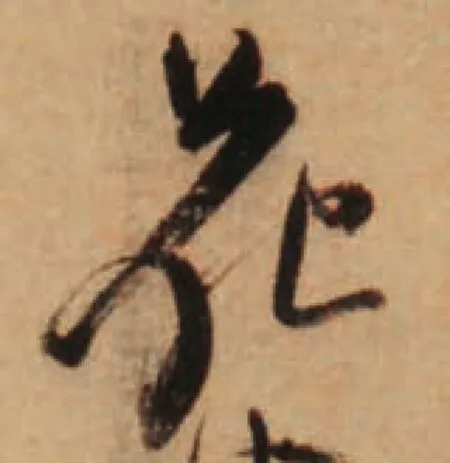

倪氏的作品中極喜凸顯長撇,長撇本身的筆勢由上往左下延伸,這樣自然就形成了左低右高的總體字勢。《山行即事五言詩軸》“肥”字的撇,比右邊的長出了長長的一截,整個字朝左下角傾斜(圖22)。此作品中同樣的書寫習慣還有“瘦”“花”“氣”。其中兩個“花”字的撇畫長而重,體勢左傾明顯(圖23)。“氣”底部本是米字的點畫,但通過連帶以后變成了一個長撇,從而形成了與撇相同的體勢(圖24)。還有“蚨”撇原本在右邊筆畫,通過長畫延伸,一直穿插到了左邊的結構,形成了極顯眼的一個長筆畫,體勢也帶有左低右高的傾斜。

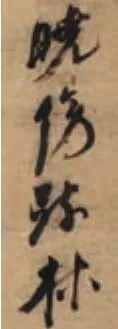

結字左低右高的差落。倪元璐在書寫過程中,明顯將左右結構的字形進行錯落,一般常將左邊結構放低,最常見的是單人旁,《山行即事五言詩軸》幾乎所有單人旁都是左低右高的。在此件作品中,其他的左右結構也有類似的體勢。比如“橋”“駒”“糟”等字。在倪元璐其他作品中同樣有這一特色。他的《書趙嘏“題壁僧”七絕詩軸》開頭幾個字都有顯著的這一體勢。“曉傍疏林”左右結構中字字左低右高,此作極見倪氏特征(圖25)。倪元璐左低右高、揚左抑右的體勢,也許是一種書寫習慣,但可以看到倔強的不同凡俗的個性。

斜勢形成的棱角,肯定屬于“方”勢,比“方正”還多些了凌厲的形態意味。字勢一旦有斜勢就很難“圓”滑起來。

圖3

圖4

圖5

圖6

圖7

圖8

圖9

圖10

圖11

圖12

圖13

圖14

圖15

圖16

圖17

圖18

圖19

圖20

圖21

圖22

圖23

圖24

圖25

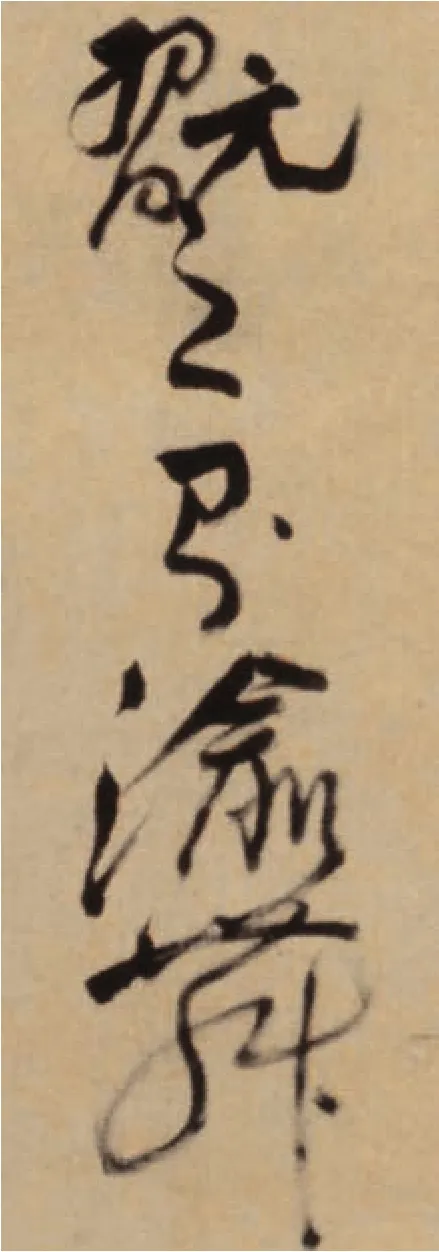

圖26

圖27

揚左抑右的體勢。倪元璐的書寫中,帶有左邊舒張、右邊收緊的書寫風格。右邊寫緊、寫收,與他左低右高一樣帶有揚左抑右的特征。這種體勢也形成了倪元璐富有標志性的一個筆畫符號,就是豎彎鉤的寫法。在倪氏作品中,豎彎鉤有兩種形態,一是呈銳角形態并且收得較緊。《山行即事五言詩軸》兩個“花”字彎鉤的橫折角朝右向上翹起。《書趙嘏“野僧壁”七絕詩軸》的第一個字“曉”也一樣。另一種是棱角方折剛勁有力,最常見的是落款中“元”的豎與彎之間是直折而過,就是一個豎與橫不用帶有弧形的過渡,彎與鉤之間也是直折而上,顯得特別方剛(圖26、27)。

倪元璐的“方”很多時候隱藏在個別顯著的筆畫當中,有時很難一一找出他的規律。有時覺得他的字形并非我們所想象的樣方整,比如黃道周的方折,張瑞圖筆畫直來直往的硬折。倪元璐的方勢體現在生澀而節節頓挫的線質里,也體現在銳角、直角的筆畫中,還體現在左低右高的體勢間。

倪元璐體勢上“方”意,和他早年取法蘇東坡有關,他的體勢里有蘇東坡的神韻。明天啟朝時期(1621—1627),倪元璐較為專注地向傳統學習,顏真卿、蘇東坡是他學習的主要對象。從作品中看,受蘇東坡影響更深,特別在運筆和結字方面,如《贈行之杜甫詩句立軸》雖然還是“二王”“一拓直下”用筆體系,但運筆時鋪毫力行。“五月江深草閣寒”(圖28)在體勢上深得蘇東坡神韻。黃道周說:“倪鴻寶之為子瞻,不獨規模應則,其神理亦超前矣。”〔3〕黃道周作為倪元璐一生的好友,對他應該是深有了解的。由于獨特的執筆,蘇東坡體勢揚左抑右,左低右高。盡管倪元璐這一時期書風并不成熟,但蘇東坡獨特的體勢無疑對他的書法發展有著深刻的影響。在這一時期,倪元璐將蘇字的扁平結字特征化為狹長的形態。這一時期的點畫形質多銳利爽健,字形的緊密欹斜已呈獨有的個性,有勁利的筆鋒與欹側之勢,但點畫形質薄而不實,風格奇倔剛毅,但未呈磅礴大氣。如果沒有后來崇禎年間的蛻變,很難成為晚明代表性書家。

倪元璐與王鐸、黃道周為同年進士,進入翰林院,相約攻書,并且都以雄強、險勁的風格,于時風中獨樹一幟,被時人稱為“三株樹”“三狂人”。王鐸有著過人的書法修為和多種書法表現形式的拓展,但體勢上還留存較多傳統“二王”的結字意味。倪元璐在“方”勢與“方”意的表現上,真正為我們拆除了以“二王”為結字標準的“雅”“俗”對峙的樊籬,一種蒼勁老辣體勢豐富了書法審美意趣。

草書的“方”與“圓”,以及運筆的“暢”與“澀”,同樣可以察看到人生的苦澀與苦難的意味。這些看似是審美問題,其實也是具有精神品格的人生反映。“方”意特別醒精神。與盛唐大草的流暢開張不同,明清之交的大草都有一種“方”意,王鐸、倪元璐、黃道周、張瑞圖等都有一種折角崢嶸之境。由一種不平常的人生際遇生發的并不甜美圓融的審美意象,同樣也可在“方”意崢嶸的意境里,探查到一些內在消息。“方”與“圓”作為一種形態關系,還可以理解為一種精神存在。

倪元璐“奮斫”的用筆理念,與方中帶圓表現方式,意味著倪氏對自身藝術個性與精神的警醒、自覺和關注。有時一位書法家重要的書寫語言,僅僅就在某個書寫的細節上有獨特而深意的表現,有可能營造出一種深刻的藝術風格。倪元璐就在大膽自由的頓挫與方折的書寫體驗中,獲得了精深的審美品質。

倪元璐磊落的書寫氣質,除了筆勢凌厲奮斫,體勢異態之外,在章法上也有獨特的一面。比如他的作品中,行距較為寬大。倪元璐雖然慣用寬大的行距,但并沒有松散整體的作品氣勢。寬大的行距與緊密的字距更為強化了整體的縱勢,一種磊落抖擻的精神氣度油然而生。

在縱軸大草間,倪元璐是最有意識將字距緊壓的一位。如《草書故人隔天風五言律詩軸》,字與字之間上下空間穿插,了無空隙,形成奔涌不息的流動感,有種氣度不凡的表現力量。有時為了表現壓緊的字串,還有意壓扁字形。如《節錄左思“蜀都賦”草書軸》,“謠尚其武”“玩之則渝舞”“葉蹻容世”都有意識地壓扁原本習慣的修長字形(圖29、30、31)。雖然只有短短三四十字,但章法多變,字形大小變化如“生其”之小與“方風”之大的組合,收放結合如“之則”之收與“渝舞”之放的組合,偶有幾根縱勢的長線,形成聚散有致的字串。

圖28

圖29

圖30

圖31

倪元璐常常在詩文書寫結束后,留下一大片空白,幾乎落窮款,短短的幾個字或一行或兩行,錯落有致。也許是受宋代蘇軾手札章法影響。

如果將漲墨也視為調節章法視覺節奏的話,晚明書法中王鐸是最有經驗的,另一位就是倪元璐。不同的是王鐸多用墨的本身來獲得塊面的視覺效果,而倪元璐更多的是通過筆畫的聚散關系,將二三個筆畫靠在一起產生這種自然的塊面感。最突出的作品之一《書趙嘏“題壁僧”七絕詩軸》中很多的字都有這種塊面感,“曉”“疏”“林”“碧”“秋”“寺”等幾乎一半多的字都有用這種特征。通過筆畫與筆畫之間的重疊,墨色濃郁,筆跡清楚,倍顯精神。