基于幾種可燃粉塵自燃溫度與燃燒速率的研究

葉亞明,梁 峻,封昌盛,李金清,張金進

(廣州特種機電設備檢測研究院 國家防爆設備質量監督檢驗中心(廣東),廣東 廣州 510700)

粉塵爆炸預防和控制是當前亟待解決的課題,頻發的粉塵爆炸事故對工業的發展造成嚴重的阻礙。國內外專家、學者對粉塵燃燒燃爆特性做了大量的研究,主要包括“粉塵燃爆敏感度”[1-3]、“粉塵爆炸強度”[4-5]、“粉塵燃爆安全防護措施”[6]、“數值模擬”[7]及“粉塵燃爆火焰傳播特性”[8-9]等幾個方面,對可燃粉塵自燃溫度與燃燒速率的研究并不常見。

自燃是指在沒有外界明火源激發條件下,依靠外界能量加熱或自身發熱,熱量的不斷積聚當溫度升高到一定時發生自行燃燒的現象。根據促使可燃物升溫的熱量來源不同,自燃又可分為自熱自燃和受熱自燃兩種。在實際生產加工過程中受熱自燃是引起火災事故的重要原因之一,火災案例中,有不少是因受熱自燃引起的。分析其原因主要有幾個方面,可燃物靠近或接觸高溫熱源,由于熱輻射或熱傳導的作用,可燃物溫度上升達到自燃點,引發火災事故;化學品在熱處理的過程中,由于控制不當,導致溫度過高引發著火甚至爆炸;機器長時間運轉部件發熱形成高溫熱表面,散落或堆積在機器表面上的可燃物發生陰燃或著火等。在防火防爆領域中,自燃溫度是判斷、評價可燃物發生火災危險性的重要指標,自燃溫度越低,可燃物發生自燃火災的危險性越大。

依據GB 19521.1-2004,燃燒速率描述為:將粉狀、顆粒狀或糊狀的樣品制成長250 mm、高10 mm、寬20 mm的連續三角柱形粉帶,從一端點燃,在一定時間內火焰燒過的長度。燃燒相同的距離所用的時間越短,其危險等級越高,釀成災害的風險越大。燃燒速率的確定對物質的分類及運輸包裝等級的劃分具有重要意義。基于此,筆者選取幾種常見的可燃粉塵對其自燃溫度與燃燒速率進行試驗,以期為粉塵燃燒爆炸致災機理研究及企業安全生產提供科學的研究方法和可靠的試驗數據。

1 試驗設計

1.1 儀器

設備為固體自燃溫度試驗裝置和固體燃燒速率試驗裝置。

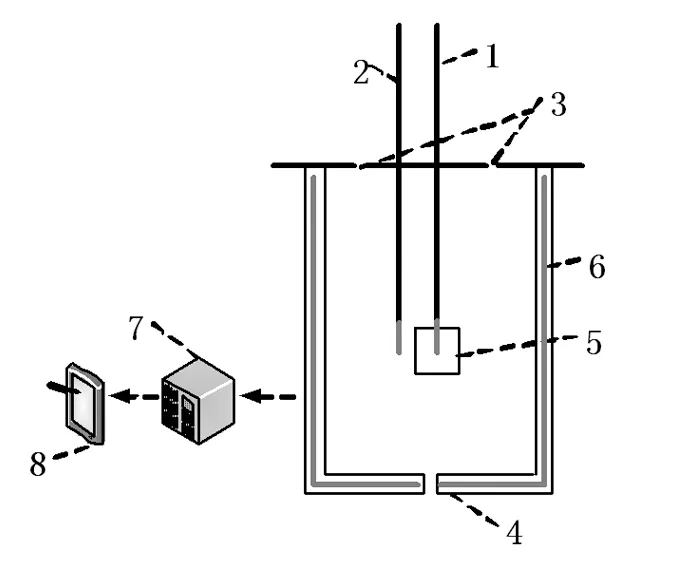

1.爐溫監測熱電偶 2.樣品溫度監測熱電偶 3.上通風口 4.下通風口 5.樣品池 6.加熱電阻絲 7.控制系統 8.觸屏控圖1 固體自燃溫度試驗裝置系統示意圖Fig.1 Schematic diagram of solid auto-ignition temperature test device system

固體自燃溫度試驗裝置由加熱系統和控制系統兩大部分構成。加熱爐膛頂、底部均設有通氣孔,形成空氣循環自然對流,可保證試驗樣品均勻受熱。試驗樣品池為邊長20 mm,孔徑45 μm的立方體鋼絲網,裝樣完成后,將立方體金屬網懸掛在爐膛中央位置,熱電偶1伸入式樣中央,熱電偶1、2分別測量樣品及爐膛內實時溫度變化。圖1為裝置系統示意圖。

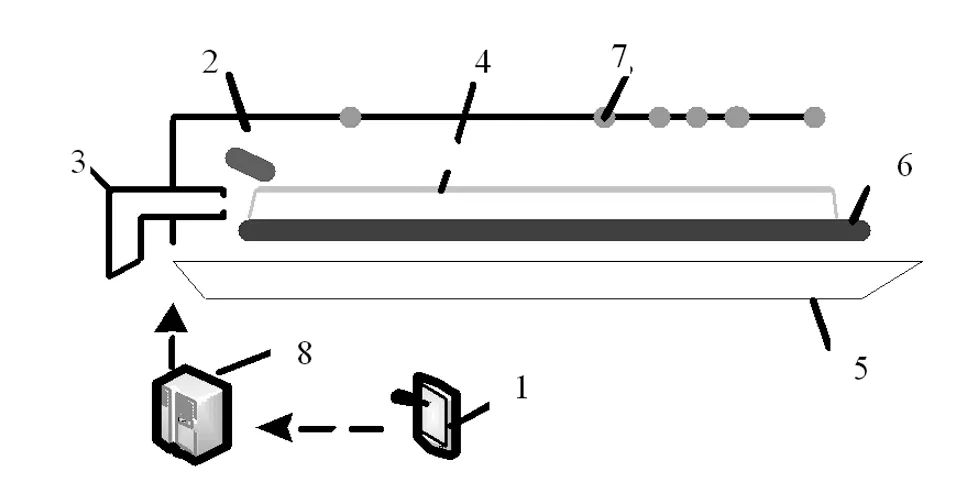

1.觸屏控;2.碳硅點火棒;3.氣體點火槍;4.三角柱形粉帶;5.防護玻璃;6.低導熱承燒板;7.火焰探測器;8.控制系統圖2 固體燃燒速率試驗裝置系統示意圖Fig.2 Schematic diagram of solid burning rates test device system

固體燃燒速率試驗裝置主要由點火系統、火焰探測系統、低導熱承燒板組成。點火系統包括氣體點火和加熱棒點火兩種模式。火焰探測器設置在三角柱形粉帶側上方,當火焰經過時開始計時,直到火焰通過下一個探測器,可進一步確定火焰傳播速率和傳播時間。圖2為固體燃燒速率試驗裝置示意圖。

1.2 試驗樣品

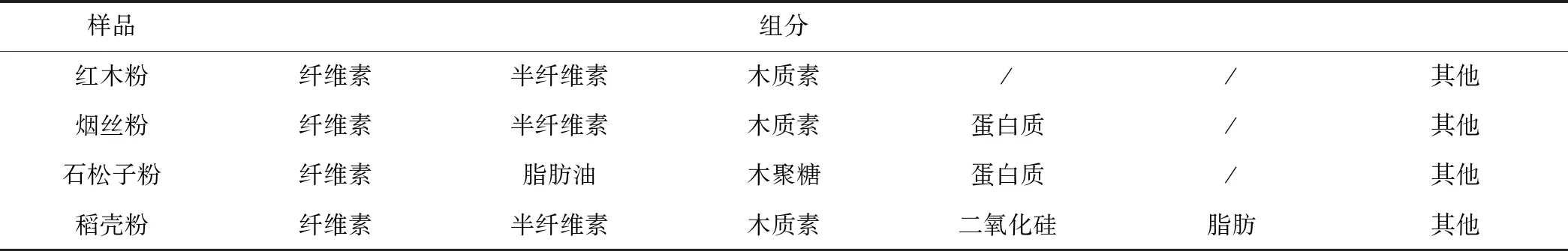

分別選取新型節能環保材料紅木粉,煙草公司煙絲粉,實驗室常用石松子粉以及農副產品稻殼粉作為試驗樣品,為避免粒度對試驗數據產生影響,試驗前將四種粉塵均通過75 μm篩網。

(1)固體自燃溫度試驗:將測試樣品裝入樣品池中,輕輕壓實。在試驗軟件中進行程序設置,目標溫度設定為400.0℃,溫升速率設定為0.5℃/min。

(2)固體燃燒速率試驗:將試樣進行干燥處理,利用堆垛型腔將試樣制作成三角柱形粉帶堆積在承燒板上,試驗采用固體點火模式。

2 結果與討論

2.1 可燃粉塵自燃溫度

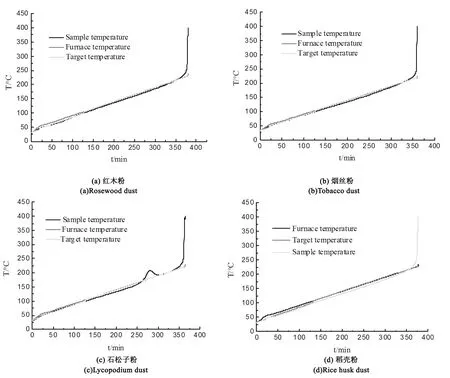

圖3為四種樣品自燃溫度試驗結果。從圖像中可以看出,開始時四種粉塵溫升速率與爐膛內溫升速率幾乎完全一致,隨著爐膛內環境溫度繼續升高,樣品溫度發生突變急劇上升,且上升溫度均達到了400.0℃。得到紅木粉、煙絲粉、石松子粉、稻殼粉自燃溫度分別是231.0、219.7、222.3、228.1℃,文獻顯示[10-13]四種試驗樣品成分如表1所示。

圖3 四種粉塵自燃溫度時間-溫度曲線

Fig.3 Four kinds of dust auto-ignition temperature time - temperature curve

表1 樣品組成成分Table 1 Sample composition

根據反應物質組分特征建立反應過程模型,主要有以下五個反應步驟,見式(1)。

① Fuel → H2O + Fueldry

△h>0;

② Fueldry→ Char + Gases

△h>0;

③ Char + O2→ CO2+ CO

△h<0;

④ CO + O2→ CO2

△h<0;

⑤ Gases + O2→ CO + CO2+ NxOy+ H2O + Gasesothers

△h<0。 (1)

四種粉塵顆粒在爐膛內由于受到熱輻射作用溫度不斷上升,依附在顆粒表面和內部的自由水分開始緩慢蒸發,該過程表現為吸熱過程,主要以水蒸氣的形式散失,由于樣品水分蒸發體積收縮和水蒸氣釋放的沖擊作用,樣品池內部出現孔隙通道或裂隙,增大了試驗樣品與空氣接觸面積。隨著溫度繼續升高熱輻射變得越來越強烈,干燥樣品溫度不斷積聚,由于自加熱作用,粉體顆粒開始出現碳化現象并釋放出可燃氣體,在爐膛內熾熱的空氣作用下,碳顆粒、可燃氣體與氧發生氧化還原反應,即樣品發生燃燒。

根據文獻[12],空氣中堆積在熱表面上的可燃粉塵首先在頂部發生燃燒,隨后燃燒逐漸向下傳播直至粉塵完全燃盡。本試驗由于樣品池內的粉塵粒度相對較小,顆粒排列密集,導致樣品內部含氧量較低,且分布在樣品池表面的樣品顆粒受到熱輻射效應明顯,氧氣充足。因此,認為試樣的主要燃燒傳播方向為由表層向內部燃燒。由于試驗樣品都含有較高的纖維素等有機物,在發生自燃時所需外界提供的熱量也比較接近,因此自燃溫度差別不大。

2.2 可燃粉塵燃燒速率

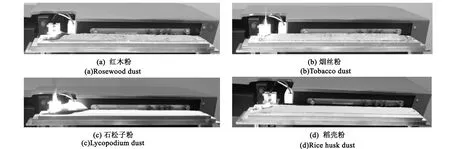

圖4為初始階段(0~80 mm)四種粉塵燃燒火焰傳播特征。試驗記錄表明,石松子粉燃燒火焰可持續傳播整個承燒板長度,紅木粉、煙絲粉及稻殼粉在點燃后48、60、32 s時火焰熄滅,燃燒火焰傳播的距離依次為36、30、18 mm。

圖4 初始階段四種粉塵燃燒火焰傳播

Fig.4 Four kinds of dust combustion flame propagation in the initial stage

由圖4中看出,稻殼粉燃燒火焰強度相對微弱,石松子粉火焰最強且相同時間內火焰傳播距離最遠。三角柱形粉帶燃燒方式主要為水平燃燒,粉塵顆粒在點火棒高溫激發條件下在初始階段發生著火,樣品燃燒區產生的燃燒波對原始材料區起到烘干、熱分解作用,促進了燃燒向右傳播。以上試驗可以發現紅木粉、煙絲粉、稻殼粉不具備傳播燃燒的能力,初始階段能夠起火,主要原因是點火棒溫度較高,補充了短距離內粉塵維持燃燒的熱量,但由于試樣本身理化性質和結構等因素影響,導致紅木粉、煙絲粉及稻殼粉火焰產生的能量不足以支持燃燒的持續進行,致使火焰熄滅,該三種粉塵在燃燒的過程主要表現為陰燃。

依據GB/T 21618,燃燒在主反應階段80~180 mm燃燒速率小于或等于2.2 mm/s,或者主反應階段燃燒時間大于或等于45s,判斷為該物質不屬于易燃固體,根據平均燃燒速率計算公式(2):

V=L(80-180)/T(80-180)

(2)

得到石松子粉的燃燒速率為1.74 mm/s,由于紅木粉、煙絲粉、稻殼粉在點燃后兩分鐘內燃燒距離均未達到80 mm處,因此判定該四種可燃粉塵均不屬于易燃固體。

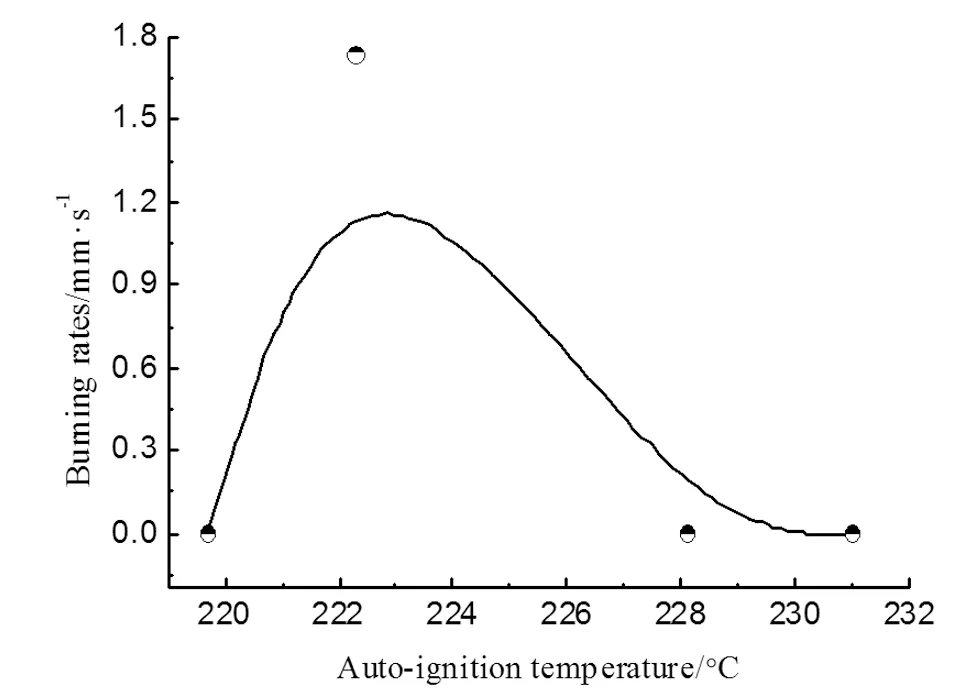

2.3 自燃溫度對燃燒速率的影響

將以上兩組試驗結果進行對比分析,得到四種可燃粉塵自燃溫度與主反應階段燃燒速率之間的關系曲線,如圖5所示。

圖5 四種粉塵自燃溫度-燃燒速率曲線Fig.5 Four kinds of dust auto-ignition temperature - burning rates curve

由圖5可以看出,四種可燃粉塵的燃燒速率隨自燃溫度的升高呈現先增大后減小趨勢,且紅木粉、煙絲粉、稻殼粉主反應階段燃燒火焰傳播速率均為0 mm/s。粒度相當,固體自燃溫度的高低取決于物質易燃組分含量、熱分解溫度及外界環境等因素,與燃燒速率影響因素之間存在一定的聯系。但由于可燃粉塵燃燒過程復雜,燃燒速率的大小不僅與物質理化性質、結構等因素相關,燃燒方式、點火模式對燃燒速率也會產生一定的影響,因此得出燃燒過程中燃燒速率與自燃溫度之間表現為弱依賴關系,后者對前者不起主導作用。

3 結論

(1)加熱爐溫升速率恒定,75 μm篩下的紅木粉、煙絲粉、石松子粉以及稻殼粉自燃溫度分別是231.0、219.7、222.3、228.1℃。

(2)將四種可燃粉塵進行干燥處理,在固體點火模式下,石松子粉火焰傳播速率為1.74 mm/s,紅木粉、煙絲粉、以及稻殼粉在兩分鐘內燃燒傳播距離均小于80 mm,判定該四種粉塵均不屬于易燃固體。

(3)通過研究自燃溫度對燃燒速率的影響發現,燃燒過程中四種可燃粉塵燃燒速率與自燃溫度之間表現為弱依賴關系,后者對前者不起主導作用。