下馬關城的記憶

薛正昌

寧夏歷史悠久,地理位置特殊,留下了不少與軍事相關的軍事城堡,尤其是西夏、元明時期修筑的城堡,成為寧夏地域文化的重要組成部分,一部分尚且保存完好。

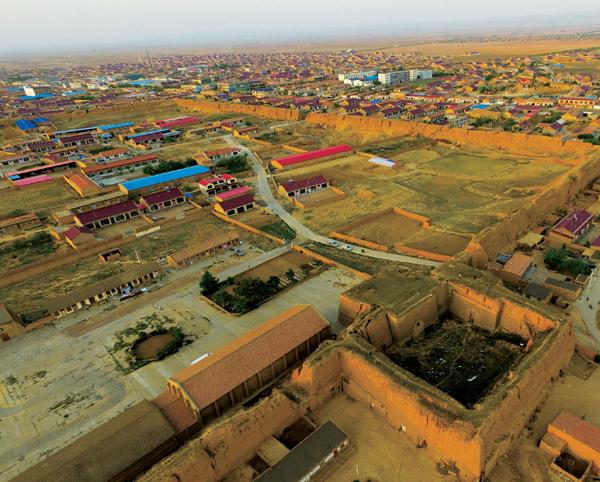

下馬關古城,位于同心縣下馬關鎮,城墻修筑于明代。城墻東、北兩面基本毀掉,南面、西面保存相對較好,尤其是南城墻。在明代城堡中,下馬關古城一度很輝煌。清代中期以后,是平遠縣、鎮戎縣、豫旺縣縣治所在地。清代以前,韋州、下馬關、豫旺這一線三個主要的城池,屬于固原州管轄。因此,3座城池的歷史在《嘉靖固原州志》《萬歷固原州志》里有記載。清代中期設立平遠縣后,《宣統固原州志》里有簡略記載,但仍隸屬于固原州所管轄。民國二年,鎮戎縣始劃歸寧夏道所轄。

下馬關得名

下馬關的得名,與明代寧夏北部軍事防御有關。明朝建立以后,退回到漠北草原的蒙古貴族韃靼、瓦刺部仍然不斷南下騷擾搶掠。明代中期,隨著蒙古兵鋒南下侵擾的加劇,明朝政府在北部沿邊陸續設置了九大軍事防區。寧夏境內有寧夏鎮和固原鎮兩大軍鎮。寧夏鎮防御北部,固原鎮防御中南部,陜西三邊總督駐節固原,統一指揮西北四鎮(寧夏鎮、固原鎮、延緩鎮、甘州鎮)御邊駐軍。下馬關的得名,與寧夏中部“固原內邊筑城”關聯。明代弘治年間,為了有效防御蒙古鐵騎南下擄掠,修筑了東起于陜西定邊縣饒陽堡、西至靖虜衛,即現在甘肅白銀市平川區黃河邊的長城,明代人稱其為固原內邊。這道長城全長530余里,由東向西穿越下馬關境內。

這道筑城始筑于弘治十七年(1504年),由駐固原陜西三邊總督秦竑主持修筑。修筑長城的人力是“奏起陜西八府民夫”的筑城大軍。長城修筑的方式較為簡單,“鏟山挑溝”。山地削山,平地挑溝,平地處筑城,尤其是下馬關一帶。明代寧夏的軍事防御主要有三條通道:東線在鹽池、惠安堡、環縣一帶;西線在賀蘭山、廣武營一線;韋州、下馬關、豫旺為中線通道。因此,在下馬關長城上設有“關門”,有足夠的兵力駐防,以阻擋蒙古騎兵南下。下馬關是這條南北通道上穿越長城的重要節點。

起初,名下馬房,只是長城的一處關口,長城邊上還沒有修筑城堡。史料記載,20年后才在長城邊上修筑城堡。由《萬歷固原州志》記載可以看出,嘉靖以后下馬關的稱謂在發生變化。由于關城的修筑,下馬房已名為“下馬關堡”。 “堡”是下馬關長城邊上修筑的城堡,實際上已經有下馬關之稱謂了。《鎮戎縣志》記載:下馬關初名長城關,后以總制秋防必先下馬于此,故易名下馬關。總制,即駐節固原陜西三邊總督。每年秋八月,草長馬肥的季節,總督要北上前往花馬池防邊,下馬關是必經之地。下馬關得名由此而來,似乎也是一種符合實情的說法。另外,總督秋防前往花馬池的同時,固原鎮總兵亦前往下馬關“秋防”,總兵是地方最高軍事武官,有“秋防”下馬關的責任在身, “秋防”下馬關有著同樣的軍事意義。穿越下馬關的這道“固原內邊長城”,在地理布局上屬于固原鎮管轄,故固原鎮總兵要移位下馬關。可見,由“下馬房”到“下馬關堡”,再到“下馬關”這個名字的約定俗成,也經歷百余年的發展變遷。

下馬關城

嘉靖五年(1526年),三邊總督王瓊上奏朝廷同意,修筑一座規模較小的城池,城的規模僅“周一里”,設守備一級軍官駐防。這是下馬關城的雛形。當時的實際情況是,自固原以北至花馬池、靈武一線600余里、固原以北至下馬關一線300里,“土曠人稀,自古無郡縣之設”,因而下馬關的防御至關重要。嘉靖九年(1530年),王瓊任上繼續修筑下馬關以東的西長城,是在弘治筑城基礎上的提升,而且規模很大,防御能力大為提升。同時,下馬關城池也有新的建筑,“起蓋城樓營房,撥軍守之。”(《嘉靖固原州志》卷之一,寧夏人民出版社,1985年,第25頁),城樓上鑲嵌著“重門御暴”的牌匾。筑城與駐軍,體現了下馬關軍事地理位置與軍事防御的重要性。

《嘉靖固原州志》里還看不到下馬關城池擴筑的記載,《萬歷固原州志》已有清晰的記載。萬歷時期的下馬關城,“內土外磚,周圍五里七分,高闊各三丈五尺”。城的規模已經很大,格局較高。萬歷二十二年(1594年)“題改參將”,駐守城池的軍事層級提升,駐守軍隊人數增加,城內倉場等設備齊全,轄14座墩塘,管轄范圍較大。直到明朝結束,下馬關城都是重要的軍事城池。

初名長城關,因三邊總督每年秋防花馬池必先下馬于此,故又名下馬關。明萬歷九年(1581年)重修。清代下馬關城的駐軍與防御,較明代已輕寬松了許多,沒有來自于外圍的軍事沖突和壓力。守城的最高軍事武官為守備,同時還有把總一員、外委二員,皆由固原提標派遣。清代同治年以后,左宗棠上奏朝廷,一是升固原州為直隸州,二是設平遠縣及同心城巡檢司,隸屬于固原直隸州管轄。自漢代設三水縣(同心韋州)以后,在同心縣境內設置縣治。同治十三年(1874年)設平遠縣,縣治設在下馬關城。“以下馬關氣勢雄峻,建平遠縣治。以同心城當平寧孔道,且距縣迨遙,設巡檢司一員分防西川,以助縣令教化之不及。”(《平遠縣志》卷三,寧夏人民出版社,1993年,第11頁)。記載了平遠縣設置的時間,包括設立同心巡檢司的初衷。同心巡檢司的設立,奠定了之后同心縣治的基礎。

清康熙二十五年(1686年)大地震塌毀,下馬關城有過修補;中晚期西關水患漸沒于溪谷。因“西城沒于溪”,光緒二年(1876年),平涼道魏光濤“飭部將吳喜德等新筑西面土墻一道,周圍四里五分”(《鎮戎縣志》卷三《建制志》,寧夏人民出版社,1993年,第119頁),西城墻修筑向城內縮減,城池小了許多,原是周圍五里七分,現在周圍是四里五分。城池雖然小了一些,但城內設置更為齊全,有炮臺8座,雉堞702座,南北櫓樓俱全,仍是一座雄偉的古城。實際上,城池周圍四里五分,仍大于一般縣城的空間。

清同洽十三年(1874年),建平遠縣,縣署設于城內。民國二年(1913年),改平遠縣為鎮戎縣,隸屬于朔方道,縣治仍在下馬關城。民國十七年(1928年),改名鎮戎縣為豫旺縣。這一年,縣府遷至同心城,縣治在下馬關延續154年。寧夏境內明清時期修筑了不少城池,但能承載縣治的城池并且能傳承下來的大概只有下馬關城。

而今,城墻已破損不堪,只有南城墻相對保存完好,尤其是南城墻上磚石包砌的甕城依然完好。由鑲嵌在城門洞上方的兩塊“匾額”開鑿時間看,先修甕城外圍城墻及門洞,后修甕城內里城墻南門洞。甕城為方形,空間二十丈見方,甕城的第一道城門為東門,高聳的磚砌門洞依然完好,門洞外墻正中上方鑲嵌著一塊石匾,由兩塊石材組成,靠左手的一塊毀掉,右手的一塊完好,尚存“橐輸”二字,抬頭為“萬歷九年二月吉旦”,萬歷九年是1581年。《同心縣志》記載:東門外頂端石刻“橐鑰全秦”四字。甕城第二道城門為南門,保存完好,門洞上方鑲嵌有石匾一塊,題名“重闗設險”四字,抬頭為“萬歷十年二月吉旦”,萬歷十年是1582年,落款為“固原兵備右參政解學禮立”。解學禮,山西安邑人,進士出身。明萬歷七年(1579年),以兵備副使出任固原。十年(1582年),擢升右參政。此外,《同心縣志》還記載:北城門面西門頂上鑲嵌“固鎮第一關”石刻巨匾。

從下馬關城保存的南甕城城門洞上的鑲嵌的匾額看,下馬關城的拓展修筑是在萬歷九年,近500年的城池與城墻上的題匾文化傳承至今,如此珍貴的文化仍沒有得到足夠的重視和有效保護,包括城墻,是十分遺憾的事。像這樣在城墻上鑲嵌有磚石匾額、且有明確筑城紀年落款文字的古城,在寧夏可能是唯一的。

固原古城磚石包砌時間,在萬歷三年至五年之間,正當石茂華(1521-1583年)在三邊總督任上。他于萬歷元年(1573年)總督陜西三邊軍務,駐節固原。下馬關古城磚石包砌,在萬歷九年至十一年期間,石茂華第二次出任陜西三邊任上。石茂華兩度出任陜西三邊總督,第一次出任期間,磚石包砌了固原城,第二次出任期間,磚石包砌了下馬關城。他是明代六十余位駐固原陜西三邊總督中,唯一一位“卒于任”的高級官員。

紅色文化

1936年,紅軍西征期間,徐海東十五軍團司令部就設在預旺縣城。美國著名記者埃德加·斯諾,曾受徐海東邀請前往下馬關。他的筆下留下了自己眼中下馬關城的情景:“預旺縣城,這是一個古老的回民城市,居民有四五百戶,城墻用磚石砌成,頗為雄偉。城外有個清真寺,有自己的圍墻,釉磚精美,絲毫無損。”此時的下馬關城是保護完好的。他采訪結束離開下馬關城時,“我與徐海東及其參謀部人員從南門離開”,城門也是暢通的。下馬關城里的鐘鼓樓也沒有毀掉——“我在鼓樓為你準備好了一間房子”,這是徐海東邀請斯諾時說的話。這些細節,都留在了斯諾的《紅星照耀中國》里,也傳承了下馬關城在當時的樣式。

題外話

去看下馬關古城,已有數次經歷,驚蟄過后的季節里,我隨著考察團隊又一次來到下馬關城。考察的多為年輕人,手機玩得熟精。固原城的城磚,它的長寬和厚度尺寸我量過。出于好奇,想知道下馬關城磚與固原城磚有何差異,正為沒有尺子犯難時,同行的小張有了辦法。她通過手機的比劃,再經過計算,城磚的長寬和厚度數據都出來了。后來回到家,再比對兩城磚的長寬和厚度數據,基本是一樣的。看來,固原城與下馬關城修建過程和磚石用料大體相同。

春日正午,佇立在下馬關古城墻上,在環視回望的瞬間,會把遠去的歷史拉回來,500年前修筑磚包城墻的情景似乎被一一展現在眼前。青磚的質量,修筑城墻工藝的精細,勾勒磚縫的白灰漿……一切看上去依然堅不可摧。