南嶺坡上的楓葉

瑤鷹

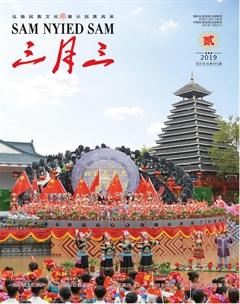

正是楓樹抽葉的時節,眼看“壯族三月三”大節又要到了,遙想家鄉南嶺坡閃著靈光的楓樹林,壯族媽媽的身影又浮現在我的眼前:她高挑的身材,上身穿著一件花邊領子藍布衣服,臉色紅潤潤的,下唇邊長著一顆黑痣,就像“三月三”節里黑得透亮的糯米粒。壯族媽媽小名叫“的仁”。“的”讀“di”,是女性的意思;“仁”翻譯過來,是“水”。擁有水命的壯族媽媽,是一泓清凌凌的泉水,給我的生命之樹注入了清新的養分。在我的印象里,壯族媽媽算是山里山外最為炫目的女人了。按現在流行的話來說,那叫靚女,是美極了的那類女人。

壯族媽媽“的仁”生活在水美田肥的那雙村,離我們家有十幾里路。那是一座矗立于土山半坡的村寨。幾十座黃泥墻青瓦房被高大的板栗樹遮掩著。站在坡腳河邊的田塊上仰望,要不是有雞鴨豬牛的聲音從坡上的板栗林中傳出,很難分辨出山坡上有人住哩。山坡下,一條彎曲的河水串起一畦畦大小不一、形狀各異的稻田,那便是壯家人口中的“那”了。壯話的“那”,就是水田的意思。春天,禾苗開始泛色了,呈現出一片青綠的景象。夕陽的余暉猶如蛋黃色的染料,涂抹著土色的村莊。金黃色的寨子倒映在微波蕩漾的河水里,游離出如夢似幻的畫面,美輪美奐,精致極了。

而我生活的弄山瑤寨,處于紅水河畔都陽山脈大石山區的腹地,是有山沒水、九分石頭一分土的貧瘠地方,與盛產水稻作物的那雙村形成了鮮明的對比。一條珠鏈般的石頭小路從弄山瑤寨的南嶺山坡向外延伸,一直伸出山外,與那雙村地處丘陵土坡的黃土路深情相連,融為一體。壯族媽媽并沒有因為大石山的石縫里長不出優質谷米而嫌棄我們。她用腳下的布鞋,在看似漫長卻很短暫的人生中,執著地丈量弄山瑤寨與那雙村之間的路途,刻下了壯瑤民族心心相連的歲月印痕。

弄山瑤寨對面的南嶺坡是陰坡,坡上長著一大片蔥郁挺直的楓樹。生長于陰坡的楓樹林,接受日照的時間比較短,葉片儲存的水分不易揮發。加上這里的土質獨特,楓樹吸收土里的特殊養分,長出的葉子也是獨有的。南嶺坡春季的楓葉是方圓幾十里最優質的黑色染料。心靈手巧的壯族女人把南嶺坡的楓葉背回家,用石臼或舂碓把葉子搗碎,撒在陽臺的席子上曬干。待到農歷三月初三的前幾日,她們把風干了的碎楓葉放進水里熬煮,煮出黑色的汁液來,再把白花花的糯米粒倒進黑水里浸泡。待到米粒吸收染料變成了黑色,便盛到蒸鍋里蒸煮。一個時辰的工夫,透著黑色光澤香噴噴的糯米飯就煮出來了。至于紅色、紫色、黃色,也是用其他植物的汁水染制的。其中的白色,卻不用染料炮制,只要溫水浸泡的時間足夠就可以了。壯家“三月三”的紅、黃、紫、白、黑五色糯米飯,就是這樣制作而成的。

每年春天的農歷二月下旬,山外的壯族女人總是成群結隊地來到弄山瑤寨,采擷楓葉來裝點“三月三”佳節。她們來的時候,總會帶來布料、大米或者糍粑等東西,送給結交情誼的瑤族“阿咩”(壯、瑤族女人對其他民族姐妹的尊稱)。這個時候,曉事的瑤家男人身背鐮刀,爬上南嶺坡,躥上高高的楓樹,揮臂砍伐吐出鮮嫩楓葉的枝條,然后成捆地扛回家里。聰慧的女人則坐在家中,熟練地操著壯語與山外來的“阿咩”親切交流,共同描繪生活的美景。偶爾,獵奇的“阿咩”還會穿上瑤族盛裝,過上一把瑤家女人的秀裝癮。傍晚時分,壯族女人背著裝滿楓葉的竹簍,踏著春日的余暉,穿過南嶺坡的楓樹林,走下了山岡。她們把三月里的希望背回了家。

1974年的春天,布谷鳥“咕咕”的叫聲把南嶺坡上的楓樹林催醒了。那些日子,出生才幾個月的我總是哭鬧。父親找了村里的巫師打卦測算,巫師說我命中缺水,必須得找一位其他民族生過小孩的水命的女人作為我的干媽,哭鬧的怪事才可化解。母親便托人四方尋找,最終在那雙村找到了這位后來成為我壯族媽媽的“的仁”。

那是一個陽光明媚的日子,“的仁”背著一個小竹簍,跟隨一群壯家姐妹邁著輕盈的步子,扭動婀娜的身姿,沿著帶有泥土清香的小路向石山走來。那是她第一次來到弄山瑤寨。她是受我母親的邀約而來的。那一天,父親端著一盆水坐在木樓前面的小路上,等待有緣人的到來。與水相生的“的仁”來了。她按照我父親的意思,伸出一雙細嫩的巧手,接受圣水的洗禮。母親把一套瑤族盛裝贈予“的仁”,作為認親情物。簡單的認親儀式結束,“的仁”便迫不及待地把我摟在懷里,親了又親,吻了又吻。母親說,當“的仁”的嘴唇下邊那顆黑痣與我的臉蛋貼在一起的那一刻,本來哇哇大哭的我竟然張開小嘴呵呵地笑了起來。后來我會說話了,母親就一句一句地引導我,教我把壯族媽媽叫作“仁媽”。我便“仁媽——仁媽——”地學舌。到開始懂事的年歲,我一看見壯族媽媽來了,便伸出小手,大聲地呼喊著“仁媽”。壯族媽媽的嘴里隨即傳來了萬般憐愛的“哎”聲。緊接著,一雙帶有異鄉泥土芬芳的手臂把我緊緊地摟住了。那一刻,我感覺自己就是村子里最幸福的人。

七歲那年的春天,漫山遍野的山花開了,迎來了散發著糯米飯香的“三月三”。我可以出山了。母親牽著我的手,踏著一路繽紛的落英,向仁媽的那雙村走去。那是我第一次走進壯族媽媽的山寨。按照壯族和瑤族結情的習俗,干兒子第一次到干媽家,干媽得準備特殊的什物等候。仁媽用她靈巧的玉手,穿針引線,為我織繡了一套壯家童裝。吃飯之前,仁媽把衣服給我穿上。我抬頭看著眼前這位美麗的女人,心中充滿了無限的感激。我緊緊地抓住仁媽的手,感覺到她手心里有一股熱流,流進我的血脈里。那股流淌于內心的暖流,穿透了時空,超越了民族的界限,把兩個民族母子彼此的心緊緊地維系在了一起。也是在那一天,我見到仁媽的女兒,一個叫作“的美”的姐姐,她的臉蛋上有兩個甜甜的酒窩,十分可愛。

的美姐姐牽著我的手,循著滿坡的壯族山歌,帶我走進了板栗林深處。我們去捉螞蚱,挖蚯蚓,摘采蘑菇,攔溝抓蝦……在那個歌飄滿坡的“三月三”,我又多了一位叫作“的美”的姐姐。

1989年秋天,我考上了中專。在我入校的那個時節,仁媽病倒了。等我收到三哥寫來的信件的時候,我的壯族媽媽仁媽離開人世已有一個多月。三哥在信中說,仁媽臨走的前幾天,他和我母親去到那雙村看望病重的仁媽。仁媽握著我母親的手,說她等不到干兒子長大成材了。她說她多想再撫摸我的臉,多想再用唇邊那顆黑痣觸碰她瑤家兒子的臉蛋。三哥還說,仁媽走的那個下午,一陣秋風襲來,南嶺坡上的紅楓葉子紛紛飄落,緊貼在仁媽鞋子觸碰過的山路上,顯得十分悲壯……讀著那封遲來的信,我的眼睛濕潤了。我的心在呼喊著,思緒在痛楚的漩渦中亂竄。無論怎樣呼喚,我的壯族媽媽仁媽——那位與水有緣的壯家女人,再也聽不見了。那一夜,我做了一個夢。在夢中,被寒霜逼紅了的楓葉在冷風的摧殘下,葉柄與樹枝陡然分離。葉片紛飛,飄落在楓林的泥土之上。我的水命仁媽化作一片飄零的楓葉,在天空中翻轉之后,飛進了我宿舍的窗子,落在床頭。我枕著那片若水的楓葉,安然地睡著了。

多年以后,我的母親也在一個楓葉飄飛的秋天離開了人世。后來,我和“的美”姐都在同一座城市里生活。每年楓樹長出新葉的時節,她總是忘不了母親的囑托,總會帶著不同民族的姐妹,走進我的家鄉弄山瑤寨,爬上南嶺坡去采摘楓葉,以續前緣。

又是一年三月三,南嶺坡上的楓樹又長出鮮嫩的綠葉。“的美”姐打來電話說這幾天她要帶東南亞友人去南嶺坡欣賞楓林,順便拍攝少數民族服飾照片。到“三月三”節慶的時候,她的公司要舉辦一個攝影展。她問我是否能一起前往。往年的春天,我們兩家人都一起回南嶺坡。這次因單位有要事,我脫不開身,很遺憾沒能與“的美”姐一同前往。

家鄉的公路早己開通了,仁媽布鞋摩擦過的石板路變成了歷史。南嶺坡的楓樹林己被列為自然保護區,僅供游人體驗品賞,不能大量地采摘楓葉了。靠著“壯家五色飯”品牌起家的“的美”姐把生意做到了東南亞。其“南嶺坡民族文化產業有限公司”已經成為縣里一個龍頭企業,帶動了一方經濟的發展。中午時分,陽光鋪滿大地,我想,此刻“的美”姐和她的國際友人們一定像春光里揮著翅膀的彩蝶,成雙結對地飛進星點迷離的楓林,翩翩起舞,追逐嬉戲。這時,我的微信叮咚響起。打開一看,是“的美”姐發來的一張照片。照片中,身穿壯族盛裝背著小竹簍的“的美”姐正低著頭,伸出蘿卜白的玉指,凝視著前方的美景,意欲采摘春日的芬芳。“的美”姐臉頰的酒窩隨著歲月雨滴的滋養,顯得更加醉人了。

這是一幅傳遞著壯家人對生活無比熱愛、對美好未來無限向往的得意之作呀。畫面開始流動了,想象力由此展開:我仿佛看見,“的美”姐的手臂輕輕地往后揮灑,楓葉如流螢飛舞,飄進了壯、瑤山鄉五彩斑斕的三月風光里,化作了一道永恒的主題;遺傳仁媽美麗基因的“的美”姐,猶如一片鮮嫩綺麗的楓葉,透射出迷人的光彩,裝點著南嶺坡生機勃勃的春天。