郊野型公路綠化景觀導則式設計方法探討

劉翔 高寧

摘? 要:針對郊野型公路沿線環境條件的綜合性、復雜性,為設計能更有效的實施落地,結合實踐探討如何通過主導因素進行類別化、差異化的導則式綠化景觀設計方法。

關鍵詞:郊野型公路;綠化景觀;導則

中圖分類號:U418.9? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2095-2945(2019)16-0095-04

Abstract: In view of the comprehensiveness and complexity of the environmental conditions along the suburban highway, in order to implement the landing more effectively, combined with the practice, this paper discusses how to classify and differentiate the guiding greening landscape design method through the leading factors.

Keywords: suburban highway; greening landscape; guide

近年來,隨著人們自駕游出行方式的普及,公路交通與旅游融合帶動區域發展的模式逐漸興起,隨之各地“最美公路”的評選,“生態長廊”、“山水畫廊”等公路景觀稱謂的競相出現,以及很多處于城郊或城際之間的郊野型公路,其沿線景觀面臨著提升改造的需求,尤其公路沿線綠化景觀的優劣已受到愈來愈多的重視。

1 郊野型公路的特點

本文重點關注的郊野型公路,主要指國道、省道等干線公路,不同于一般的城市干道、高速公路等,有其顯著的特點,也是影響其沿線景觀設計不同于其他類別景觀的因素。

1.1 路側地形地物復雜多樣

逶迤穿梭于鄉野自然之中的公路,沿線景觀在山地、河流、村鎮、農田、林地、溝坡、閑荒地等地形、地物中交錯變化,視線所及皆為其景。復雜多樣的環境,也使得沿線可利用的地塊分布瑣碎、雜亂無序、連續性差,可綠化用地有限。

1.2 不確定因素突出

在公路相對明確的路基之外的范圍,往往存在很多不確定因素,例如涉及一定的農戶宅地、農田等用地權屬、用地邊界模糊、其他項目用途等問題。

1.3 注重宏觀感知與粗放管理

郊野型公路一般路線較長或跨區域,動輒數十公里,一般以車行為觀賞方式。在線性空間路徑下的行駛過程中人的視覺感受,不同于日常的步行、靜觀等園林賞景的感受。其不需要駕乘人員仔細欣賞品味,更多的是瞬間印象,這樣的景觀不需要過度追求細部[1]。此外,其景觀建設和后期維護,都難以保證大量的成本投入,甚至后期極有可能長期無人維護。

2 郊野型公路綠化景觀的現存問題

2.1 照搬城市綠化景觀形式,與自然環境割裂

處于鄉野環境中的公路,應通過因地制宜的景觀組織,形成自然、和諧、鄉土的沿線綠化景觀風貌,而實踐中屢見盲目套用城市道路景觀設計的一些方法和原則,并將不適合公路環境要求的市政園林綠化、廣場雕塑和室內裝飾等美化手法應用于公路景觀營造中[2]。

2.2 設計難以實施落地,與現狀條件脫離

郊野型公路的路側條件,不同于一般的城市干道、高速公路等有預留明確、規整的綠化景觀用地,可落實固定的綠化標準段形式。其相關的不確定因素較多,且實踐中許多設計人員在前期忽視詳實的現狀調研和分析工作,缺乏與復雜多樣的現狀相對應的綠化設計方案,導致在實施階段難以落地。

2.3 忽視視覺心理特性,欠缺安全科學意識

綠化景觀屬于公路沿線景觀的主體,其不僅依附于公路的地理環境條件,更需順應公路行車安全等特性。目前,無論從司乘人員的行車安全的視覺需要、動態視覺心理感受,還是與沿線相關設施的防護避讓,在設計實踐中都未被充分的重視,欠缺科學、合理的設計引導。

2.4 景觀效果短暫,欠缺后期維護

由于一些郊野型公路的綠化景觀采用城市化的景觀模式,形式復雜且缺乏地域特色。短期內能起到綠化的效果,但是多數會因不能適應而開始退化枯死,加之缺乏后期養護,形成再次裸露和二次綠化的問題,不但造成經濟損失,而且影響綠化的整體效果[3]。

3 郊野型公路綠化景觀的設計原則

公路沿線綠化景觀的主要功能是防護、遮蔭、美化、降噪、引導等。對于郊野型公路,在具體設計時需要著重把握以下幾個方面的原則:

3.1 以人為本,安全保障原則

安全性是公路景觀設計的第一準則,其他一切因素都要建立在安全的基礎上,沒有安全作為保證,一切都無從談起[4]。設計應從人的視覺生理特點出發,結合公路的路線特點,充分考慮綠化景觀對司乘人員在行車時所產生的心理影響及視覺上的遮擋、眩光等視覺障礙,實現公路景觀的安全舒適[2]。

3.2 以地為據,分類落實原則

依據路側地形、地物條件的不同,在尊重和保護現狀植被的前提下,針對沿山、濱河、田地、村鎮、邊坡等不同條件和類別,在總體統一景觀基調的基礎上,進行分類綠化景觀的措施引導。“宜綠則綠,宜林則林,宜農則農”,“因地制宜,管造并舉”,才能做到多元化配置,與周圍大環境相結合[3]。

3.3 以簡為形,自然協調原則

郊野型公路沿線一般都呈現為“大林大田大山”等景觀特征,給人們留下深刻印象的也是宏觀層面的感受。因此,在人為造景時,應著眼于構建大尺度的景觀效果,以簡潔、明快的景觀形式更能融合進鄉野自然的大尺度環境中,而追求小尺度、多層次、結構復雜的景觀形式,效果反而會顯得雜亂、無序、趨向城市化,且對后期維護的依賴較強。

3.4 以適為管,經濟長效原則

基于郊野型公路其路線長、跨區域的特點,為了將其綠化景觀營建成本控制在一定的范圍,且盡量減少后期管護的壓力,在前期設計階段應選用抗性強、易成活、低管護的適生鄉土植物,以自然式種植形式為主,以及針對不同的地形條件,采取適宜的景觀措施,從而有效的達到低成本、低管護、可持續的目的。

4 郊野型公路綠化景觀的設計方法

在實踐中,通過參與了在郊野環境下的多條國道、省道的沿線綠化景觀設計工作,或穿越平原為主,或翻山跨河,平均長度以30至50公里長度為主。面對綿長且沿路變化復雜的環境條件,及路側時而緊迫局促、時而斷續破碎的用地空間,對于用個別標準段就能應對的城市干道等邊界清晰、用地明確的常規設計方式而言已無所適從。

通過設計實踐的積累,逐漸認識到應針對具體公路的自身環境條件,將分散破碎的現狀信息歸類,因地制宜、相地而生、針對性的提出各類別對應的景觀綠化措施,才能清晰、有效的指導實施落地。因此,本文討論的重點就是如何有效指導郊野型公路綠化景觀營建的設計方法。

4.1 現狀調研與記錄

不同于城市干道、高速公路等相對簡單明晰的現狀,郊野型公路需耗費較多的時間、精力進行多次的現狀踏勘,尤其重要的是需要進行詳實的影像、紙面的記錄工作,以便將數十公里分散破碎的現狀信息分析歸類。同時,需收集、明確沿線可利用的用地空間的權屬、相關市政設施、項目的情況,以及需予以保護的內容等。此階段的工作在實踐中往往被輕視,會從根本上影響設計的可實施性。

4.2 資料梳理與總結

針對大量的現狀信息,分析總結沿線現狀景觀的優勢和突出問題,從沿線呈現出的空間類型或沿線現狀景觀質量等不同角度出發,導向出該條公路總體的景觀定位,明確公路的景觀功能和風貌,搭建起基于類別的初步設計導則框架。

4.3 分類導則與設計

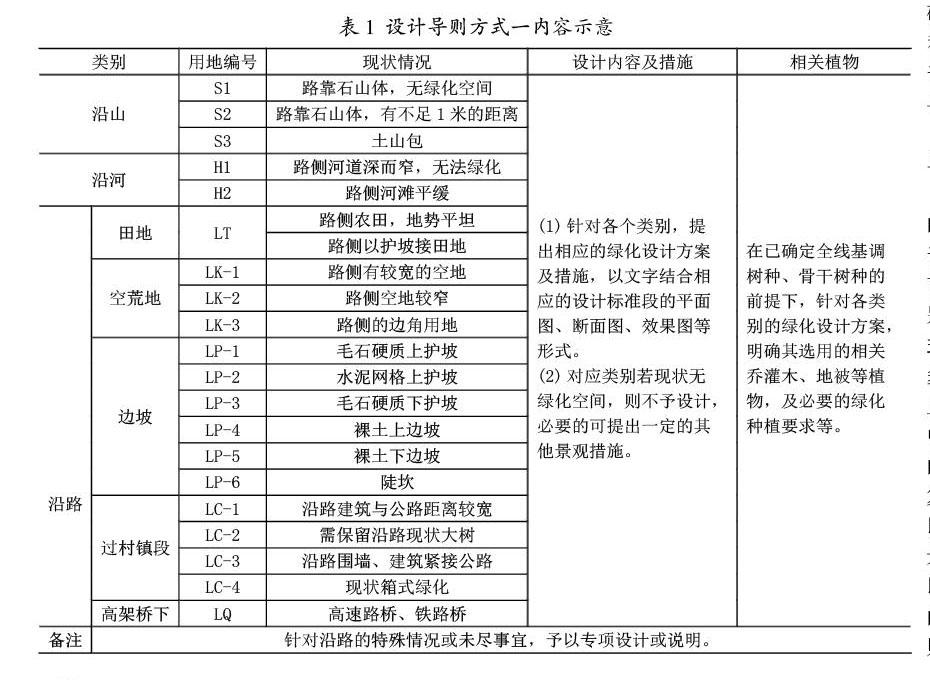

通過多條公路的實踐后發現,對于郊野型公路而言,單獨的提出個別設計標準段形式,很難應對復雜多變的環境條件,且設計方案在實踐中往往會面臨較大的變動,尤其設計復雜的方案更會難以落地。而將沿線景觀以主導因素予以歸類,形成相應的與現狀對應的導則化的設計內容,該導則包含每一類別的現狀、設計方案及措施、要求等,這樣的設計方法才是有效、有意義的。以下三種不同的主導因素進行分類的導則形式,在實踐中是涉及較多的:

(1)沿線地形較復雜,空間變化多樣(以空間類型為主導):

一般多見于山地環境的公路,其地形、空間是最制約其綠化景觀營建的首要因素,以此為出發點,將“全線分段、路側空間歸類、按類落實樹種、對號實施”。例如商洛市由北環線至四皓鎮段落的省道307,長約34公里,首先“全線分段”暨按照沿路的地理空間特點及節點規劃,宏觀的劃分為9個綠化段落,便于未來分標段實施;每個段落予以“路側空間歸類”,將斷續破碎的用地按類別和編號各自統一起來,提出相應的詳細方案及措施,形成“菜單式”的設計導則,暨遇山、遇田、遇村等都可在其中找到各自的實施方法;“按類落實樹種、對號實施”,暨明確各個空間類別的綠化樹種和方式等。也許看似復雜,但卻能準確、有效的指導綠化落地實施,避免形式美卻無用的設計。

(2)沿線地形相對平坦,空間變化相對較少(以綠化方式為主導):

一般地處平原地帶的郊野型公路相較山地環境,其空間變化影響因素較小,如何綠化則成為其考慮的主要因素,適宜從綠化實施方式的角度進行分類引導,分別對應于次要因素的現狀地理空間條件。在此分類條件下,可首先將不利于公路行車安全及不具備種植條件的“不宜綠化”地帶予以排除,將設計范圍精簡至可綠化區域,以喬灌木、地被等不同組合方式進行落實。例如商洛市至丹鳳縣的國道312段落,全長約40公里,按以下內容展開了設計導則。

(3)沿線制約因素較少,有一定的綠化基礎,僅需加以提升(以景觀質量為主導):

實踐中,有的郊野型公路之前已進行過景觀綠化,具備一定的綠化基礎,且沿線空間條件也經過整治或影響不大,為了進一步的環境提升加以完善。此類公路在現狀分析階段就需將其景觀質量予以分類總結,例如梳理為“現狀優良、現狀較好、現狀稀疏、缺乏綠化”等類別,結合必要的用地空間補充,形成針對性的提升引導措施。例如秦漢新城的五陵原路長約37公里,以綠化提升為主,其設計導則包括內容如表4。

4.4 沿線的重點注意事項

鑒于行車安全對于公路至關重要,在分類設計導則中應著重對特殊地帶的設計要求予以強調。例如:公路彎道處其內側應以低矮綠化為主,避免種植遮擋視線的喬灌木,而彎道外側宜隨公路線形種植喬木,形成視線誘導,以增強彎道處的行車安全性;各交叉口處、橋涵兩端等區域的規定視距范圍內應視線通透,避免綠化遮擋等;公路的豎曲線路段,應利用綠化高低組合引導行車視線;以及綠化與沿線輸電線路的水平、垂直距離的避讓要求等。此外,沿線景觀應每5~10km變化一種形式,以避免司乘人員的視覺疲勞,提高行車的視覺和心理的舒適感[5]。

此外,設計導則其具體分類內容和要求需根據具體公路的不同特點,進行各自的調整和完善,從而適用于千變萬化的郊野公路環境。

5 結束語

本文討論的導則式綠化景觀設計方法,基于郊野型公路其沿線環境條件的綜合性、復雜性,不同于城市道路、高速公路等相對標準化環境,為設計能更有效的實施落地,提供一種因地制宜的設計思路。需要設計者從現狀的混亂、無序、破碎之中,把握主要特點,通過其導向歸類,在差異化的各類別下建立各自的相對標準設計,形成有序、可循的實施依據。

參考文獻:

[1]唐正光,熊世,彭祖強,等.公路景觀賞析與探討[J].公路交通科技(應用技術版),2015(08):270-272.

[2]朱琳,馮林林.襯托鄉野風光的城鄉公路景觀設計初探[J].現代園藝,2017(02):81.

[3]耿滿,馬國強,朱國飛.公路沿線森林生態景觀建設的新思路[J].林業建設,2015(04):91-93.

[4]陳太華,萬冬華,馬良成.基于交通安全的公路景觀設計[J].公路交通技術,2011(03):143-145.

[5]卜艷梅.公路景觀的構成特點及設計原理[J].交通世界(運輸.車輛),2013(04):128-129.