拇指內扣訓練對改善小兒腦癱精細運動功能的影響

張春梅 梁慧

【摘要】 目的 探討拇指內扣訓練對改善腦癱患兒精細運動功能的效果。方法 選擇2016年5月~2017年10月收治的60例腦癱伴有拇指內扣患兒作為研究對象,隨機分為觀察組和對照組各30例,對照組采用運動訓練、物理因子療法、高壓氧治療、藥物治療等常規治療,觀察組在此基礎上配合拇指內扣訓練為干預治療。結果 治療3個月后兩組臨床療效比較差異有統計學意義(P<0.05),觀察組的臨床療效優于對照組。治療前兩組發育商(DQ)評分比較差異無統計學意義(P>0.05),治療3個月后兩組DQ評分及5個功能區精細運動測量表(FMFM)評分均顯著升高(P<0.01),觀察組升高程度更明顯(P<0.01)。結論 拇指內扣訓練能明顯改善腦癱患兒精細運動功能。

【關鍵詞】 拇指內扣訓練;腦癱;精細動作

中圖分類號:R748 ? 文獻標志碼:A ? DOI:10.3969/j.issn.1003-1383.2019.05.008

【Abstract】 Objective To investigate the effect of thumb buckling training on improving fine motor function in children with cerebral palsy.Methods 60 cases of cerebral palsy with thumb clasp admitted to hospital from May 2016 to October 2017 were selected as study subjects,and they were randomly divided into observation group and control group,with 30 cases in each group.The control group were given routine treatment such as exercise training,acupuncture,physical factor therapy,hyperbaric oxygen therapy and drug therapy.On this basis,the observation group were given thumb buckling training.Results After 3 months of treatment,there was statistically significant difference in clinical efficacy between the two groups(P<005),and the clinical efficacy of the observation group was better than that of the control group.There was no statistically significant difference in developmental quotient(DQ) scores between the two groups before treatment(P>0.05).While the DQ scores and fine motion measurement meter(FMFM) scores in 5 functional areas significantly increased in both groups after 3 months of treatment(P<0.01),the increase was more pronounced in the observation group(P<0.01).Conclusion Thumb buckling training can obviously improve the fine motor function in children with cerebral palsy.

【Key words】 thumb buckling training;cerebral palsy;fine movement

腦性癱瘓簡稱腦癱(CP),由發育不成熟的大腦(產前、產時或產后)、先天性發育缺陷(畸形、宮內感染)或獲得性(早產、低出生體重、窒息、缺氧缺血性腦病、核黃疸、外傷、感染)等非進行性腦損傷所致,患病率約為1000活產兒中有2.0~3.5個。主要表現為運動障礙,伴或不伴有感知覺和智力缺陷[1]。由于CP病因和發病機制復雜,臨床表現多樣,可能伴有多種并發癥等,使腦癱患兒預后與康復治療成為世界性難題[2]。臨床上大多數CP患兒的家長在康復時,比較重視粗大運動、糾正身體上異常姿勢、語言訓練等。精細動作得不到重視,尤其是拇指內扣的患兒更加不容易被家長發現,有的家長發現了也不知道如何更好地把內扣的拇指打開。這直接影響患兒的精細運動功能及日常生活,最終導致自理能力下降,嚴重影響到整個家庭的生活質量。本文主要研究拇指內扣治療對提高CP患兒精細動作的影響,現報告下。

1 資料與方法1.1 一般資料 選擇2016年5月~2017年10月在我院就診的CP合并拇指內扣患兒60例,頭顱CT或MR檢查可見腦白質減少、大腦發育不全,腦萎縮、腦發育畸形,腦白質軟化、胼胝體發育不全等,甚至大腦的皮質、皮質下、基底部、中腦和小腦亦可見異常。診斷均符合2006年8月全國小兒腦癱學術研討會制定的分型及診斷標準(長沙)[3]。將60例患兒隨機分為觀察組和對照組各30例,觀察組中男18例,女12例,年齡4個月~3歲,平均(1.60±0.58)歲;痙攣型腦癱12例,手足徐動型8例,肌張力低下型6例,強直型4例。對照組中男20例,女10例,年齡4個月~3歲,平均(1.30±0.66)歲;痙攣型腦癱14例,手足徐動型7例,肌張力低下型6例,強直型3例。兩組患兒的年齡、性別、CP類型比較差異無統計學意義(P>005),具有可比性。

1.2 訓練方法 兩組患兒均采用運動療法、物理因子療法、高壓氧治療、藥物治療等常規治療措施。觀察組在常規治療基礎上配合拇指內扣訓練治療,訓練量由小到大,由簡單到復雜,循序漸進。手是一個很重要的感覺器官,它能分辨軟硬、大小、方圓、干濕、冷熱、輕重等,這些活動都是手部傳至大腦感覺中樞,特別是拇指內扣姿勢異常患兒,內扣的拇指肌肉伸縮能力差,導致拇指向手心運動。其主要表現為手指緊握拳,拇指屈曲,內收及畸形,其余四指在拇指外面,大魚際肌肉發達肥厚,嚴重影響患兒的精細動作。 拇指內扣穴位按摩治療活動大拇指,對大魚際皮膚不停刺激,作用于大魚際不同的肌群,以減輕對大魚際皮肌群痙攣,使內收拇指肌群慢慢放松,促進大拇指的靈活性,感覺、知覺、認知能力得到提高。

拇指內扣訓練具體內容如下:拇指內扣治療前運用推拿手法作用于患兒體表的特定部位(合谷穴位),刺激患兒的經絡、腧位、肌肉、關節及神經感受器,達到疏通氣血、調整臟腑、協調陰陽之目的,同時可改善患兒肌肉營養及代謝狀況,糾正拇指內扣異常姿勢,改善大拇指關節活動障礙。①合谷按摩:拇指和食指交界處遠端,治療師用大拇指按住穴位,由輕到重逐漸按壓1~2 min,并順時針方向揉動,左右各做20至30次。②手掌按摩:治療師用拇指指腹在患兒手心沿順時針方向搓動,左右分別做4到5圈。做到右手時,治療師就和患兒簡單對話:“這是你的右手”,做到左手時,治療師就和患兒對話:“這是你的左手”,從而逐漸發展患兒認識這些部位的基本能力。同時也能與患兒交流,使患兒放松,避免哭鬧,提高效果。③按摩大拇指:打開患兒手掌沿大魚際往拇指指腹方向搓擦20至30次。④拇指鍛煉:治療師抓住患兒大拇指順時針左、右拇指各搖動20至30次。實施嬰兒穴位按摩可促進患兒智力和運動發育,預防或減輕CP等傷殘,簡單易行,家長容易掌握,效果好,可參照《嬰兒科學健身法》[4]。⑤手支撐訓練:患兒取俯臥位于治療師的小腿上,治療師一手抓住肘關節,另一手按壓患兒手背部,使患兒單手支撐4至5 min,左右交替,利于患兒五指張開并抬頭。內扣治療每日一次,每次20 min,3個月為一個療程。⑥家庭配合訓練:患兒自己抓握玩具、輔木等保持大拇指外展位。扶奶瓶喝奶、張手、伸手、握拳、系紐扣,對物體進行抓、捏、握、勾等簡單的訓練,每天2次,每次20 min。

1.3 評定標準 (1) 發育商(DQ)量表評定:包括患兒應物能、粗大運動、精細運動、言語能、應人能5個大運動進行測試,評定DQ[5]。(2)嬰幼兒精細運動測量表(FMFM)參照重慶醫科大學附屬兒童醫院嬰幼兒精細運動測量表(5個功能區)[6],適用于0~6歲CP患兒,可以合理判斷CP患兒的精細運動功能水平,并且具有良好的信度和效度。量表分為五個區99個項目,A區視覺追蹤(7項),B區上肢關節活動能力(15項),C區手抓握能力(20項),D區操作能力(20項),E區手眼協調(37項),每項為0~3分共4個等級。原始滿分297分,完全不能完成0分,有意識完成1分,可完成但完成不好2分,完成很好3分。精細運動功能各項評分=實際得分的總和/每個區的原始分×100。痊愈:各項評分>90分,顯效:60分<各項評分≤90分,有效:40分<各項評分≤60分,無效:各項評分≤40分。痊愈+顯效+有效合計為總有效。

1.4 統計學方法 采用SPSS 19.0統計軟件進行統計分析,計量資料符合正態分布,以均數±標準差(±s)表示,組內治療前后比較采用配對t檢驗,組間比較采用兩獨立樣本t檢驗,等級分組資料的比較采用成組設計兩樣本比較的秩和檢驗(Wilcoxon兩樣本比較法),檢驗水準:α=0.05,雙側檢驗。

2 結 ?果2.1 兩組患兒的療效比較 治療3個月后兩組臨床療效比較差異有統計學意義(P<0.05),觀察組的臨床療效優于對照組。見表1。

2.2 兩組患兒治療前后DQ評分比較 治療前兩組DQ評分比效差異無統計學意義(P>0.05),治療3個月后兩組DQ評分均顯著升高(P<0.01),觀察組升高程度更明顯(P<0.01)。見表2。

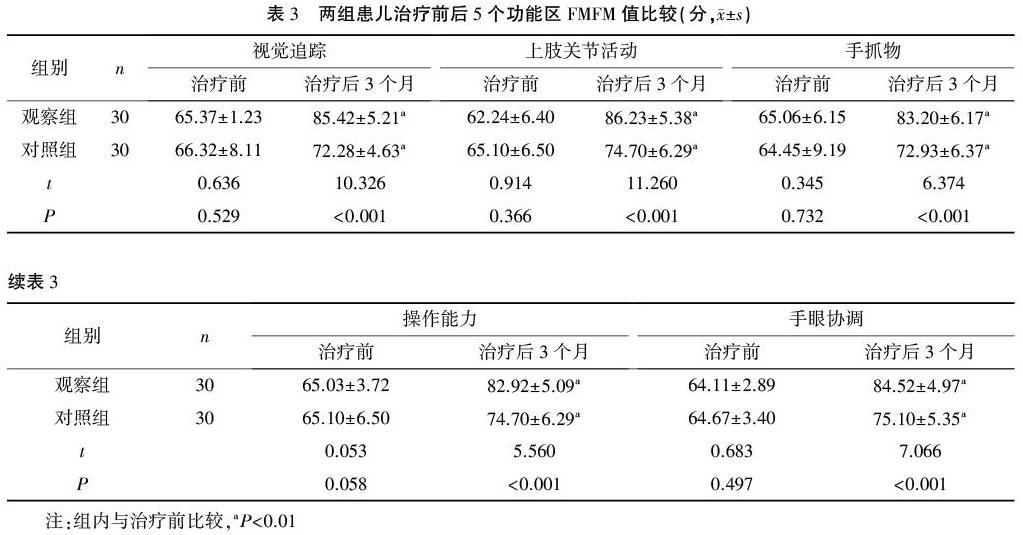

2.3 兩組患兒治療前后5個功能區FMFM值比較 治療前后兩組5個功能區FMFM評分比較差異無統計學意義(P>0.05),治療3個月后兩組5個功能區FMFM評分均顯著升高(P<0.01),觀察組升高程度更明顯(P<0.01)。見表3。

3 討 ?論3.1 拇指內扣訓練能提高CP患兒精細運動功能 治療3個月后兩組患兒臨床療效比較差異有統計學意義,提示觀察組的臨床療效優于對照組。通過對CP患兒進行拇指內扣按摩治療后,內扣拇指能夠張開,抓物明顯靈活,手部運動的靈活性明顯改善,肌肉運動的耐力提高,拇指內扣異常姿勢也得到糾正。通過對患兒精細運動的訓練,可提高雙手的能動性和靈巧性[7]。拇指是手的一部分,手的功能,不只是與肩胛帶、上肢、手的運動有關,而且與視覺、知覺、認知的發育也有重要的關系,手的主要運動方式是伸展、屈曲、手指分開,上肢主要是伸、屈,這些功能與身體的各種姿勢,以及粗大運動都有一定的關系。臨床上大多數患兒出現手部肌群緊張,4個月后握持反射還存在,雙手握拳,拇指內扣嚴重。表現為手不抓物及抓物能力低下,抓物定向不準確,手-足-口-眼協調能力差,三只手抓物,四只手抓物,全掌抓物,手不過中線,抓物動作慢等各種各樣的運動障礙及姿勢異常,認知能力發育受到影響,獲得外界感覺信息減少,各種抓物能力明顯下降,直接影響手精細運動功能恢復,伴隨感知覺和智力低下。通過拇指內扣訓練能改善小兒CP精細運動能力。

3.2 拇指內扣訓練能提高CP患兒的智力發育 治療后3個月,觀察組患兒DQ得分粗動作、細動作、言語能力、應物能力、應人能力高于對照組,差異有統計學意義。拇指內扣主要影響嬰幼兒的精細動作發育,精細動作的發育也是嬰幼兒智力早期發育的主要影響因素之一。同時也是嬰幼兒發育異常的表現之一[8]。通過拇指內扣訓練后,每天對穴位不停地刺激后,能改善拇指屈肌痙攣,從而使內扣完全恢復功能及好轉,拇指內扣痙攣的肌群得到主動抓物及被動抓物訓練,對物體進行抓、捏、握、勾等精細動作,手運動的靈活性增加,拇指小肌群得到伸展和屈曲,拇指的肌肉伸縮能力得到提高。感覺、知覺、認知能力得到不同程度提高,同時也能促進大腦發育的成熟度,腦皮質會逐漸增厚,腦溝回加深,并提高患兒的記憶力與注意力。手是認識事物某些特征的重要感覺器官,手指的活動越多,動作越精細,越能刺激大腦皮質興奮,從而使思維更活躍。大腦在受刺激后又能反過來調節手指的靈巧性和協調性,從而達到有效的治療效果,DQ評分得到提高。

3.3 作業療法能提高CP患兒精細運動功能的5個功能區 觀察組患兒治療3個月后視覺追蹤訓練、上肢關節活動訓練、手抓握能力訓練、操作能力訓練、手眼協調能力訓練5個區精細動作測試評分高于對照組。上肢關節活動訓練有目的地、隨意地、有效地使用上肢和手的功能訓練,最大限度地提高患兒生活自控力,改善其感知、認知能力,培養其學習與社會交往能力。拇指內扣訓練是將來日常動作的基礎。操作能力訓練使患兒學會雙手配合,并成功儲存在患兒腦海中的記憶模式,同時運動與語言的結合,可以讓患兒更容易說話。手眼協調能力訓練是人的身體——運動智能中兩大主要能力之一,屬于身體小肌群的能力發展,它的能力大小標志著兒童大腦發育的成熟度。家庭對于小嬰兒及殘疾兒童是重要的環境因素,因為這部分患兒的落后是一個連續性的過程[9]。在日常生活中,CP患兒在應用各種康復手法的基礎上,我們指導家長學會拇指訓練方法相當重要,對患兒進行集中、大量、重復的練習和日常相關的活動,能促進大腦的協調能力,增強手的靈活性,從而提高患兒運動力能力與日常生活活動方面能力,對家長依賴性降低,自理能力增強。在臨床中,拇指內扣患兒手抓物訓練,看似簡單,但訓練起來比較復雜,只有每天多訓練,才能最終使患兒隨意地、有目的地、有效地使用上肢和手,從而提高其生活自理能力[10]。研究結果顯示,通過3個月的反復對拇指內扣穴位按摩治療,拇指內扣逐漸發展為正常的功能運動模式,觀察組患兒可看到明顯的療效,DQ評分及5個功能區FMFM各項評分中與對照組比較都得到明顯提升。

總之,拇指內扣訓練操作簡單,通過刺激各穴位的按摩及拇指的活動,使患兒十個手指緊縮的肌肉得到舒展,促使屈肌和伸肌得到平衡,有利于手部伸展手關節,可疏通脈絡、行氣活血、調整臟腑、理筋散結,從而達到調整CP兒童整個機體功能,提高手關節活動度,防止拇指及手部關節攣縮畸形,改善智力、精細運動發育,患兒及家長容易接受,值得臨床推廣使用。

參 考 文 獻

[1] ?林小苗,鄒林霞,楊立星,等.核心穩定性訓練在痙攣型腦癱患兒精細運動功能中的臨床應用[J].中國兒童保健雜志,2016,24(11):1180-1183.

[2] ?張榮潔,羅 瑩,陳伊田,等.作業療法加促通技術對提高腦癱患兒精細運動功能的研究[J].護士進修雜志,2013,28(4):296-298.

[3] ?陳 才,洪芳芳.腦癱患兒運動功能的康復治療進展[J].中國康復醫學雜志,2008,23(10):957-959.

[4] ?鮑秀蘭.嬰兒科學健身法[M/OL].北京:中國科學文化音像出版社,2000.

[5] ?李樹春.兒童康復醫學[M].北京:人民衛生出版社,2006:179-283.

[6] ?李曉捷.實用小兒腦癱康康復治療技術[M].北京:人民衛生出版社,2009:240-242.

[7] ?莫艷玲,楊錦娟,伍寶銀,等.中藥熏蒸配合作業療法對提高痙攣型癱瘓精細運動功能的效果觀察[J].臨床醫學工程,2016,23(1):105-106.

[8] ?潘麗朝,張 敏,池 霞.經絡導平治療拇指內扣患兒療效觀察[J].中國誤診學雜志,2010,10(10):2320-2321.

[9] ?林年年,穆亞平,郭 伶,等.家庭訓練計劃提高腦性癱瘓患兒精細運動能力的療效觀察[J].中國中西醫結合兒科學,2016,8(5):509-511.

[10] ?譚曉如,趙伊黎,謝潔珊,等.針刺配合功能訓練改善小兒腦性癱瘓精細運動功能臨床觀察[J].中國兒科雜志,2013,9(5):40-43.