垃圾場的生態重構探討

黃蓓

摘要:隨著城市化、工業化進程的不斷推進,土地供求矛盾日益尖銳。為了滿足人類的基本生態安全需求,需要在有限的建設用地中,拿出一部分用地進行生態建設。目前,已達全國城市比例一半以上的園林城市綠地占城市用地已達三分之一以上。而另外,隨著城市化進程加快,大量垃圾填埋場已從城市邊緣轉變到內部,占用大量土地資源卻未經有效處理的垃圾填埋場還引發嚴重的環境污染和生態安全問題。所以,開展垃圾廢棄地的改造與利用日顯必要和迫切。據此,基于武漢園博園的節約型園林實踐情況,對垃圾場的生態重構展開探討。

關鍵詞:垃圾場;生態重物;園博園

中圖分類號:TB文獻標識碼:Adoi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.15.088

1園博園與垃圾場的生態修復

武漢園博園充分利用“系統化”優勢,不在一個點上求大,而是希望以園博園建設為龍頭帶動城市西北片區的張公堤城市公園群的建設,所以規劃總面積200余公頃,特別是永久用地僅160公頃。相比往屆園博會200-400公頃的用地規模,減少了占地指標,同時還破天荒地選址在主城區內,在城市垃圾填埋場上。希望不在好山好水上錦上添花,而是直面難題雪中送炭,將市內最大的垃圾場建設成為惠及市民的綠色大觀園。

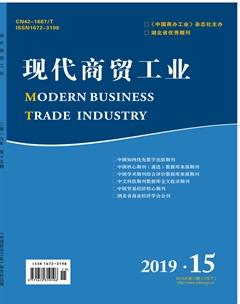

武漢市金口垃圾填埋場1998年建于漢口西北郊金口張公堤外側,由于選址和建設時間較早,建設標準和要求也較低,從而造成填埋場“先天不足”。因周邊居民的不斷投訴,2005年這座當時武漢市規模最大的垃圾填埋場提前“退役”。關閉后,雖然管理部門對填埋場進行了封場,但積存垃圾仍然繼續產生填埋氣體、垃圾滲濾液等污染物,對周邊環境產生二次污染,存在著比較嚴重的安全隱患。

規劃設計及建設中首先通過生態技術對深埋已久的生活垃圾進行無害化處理,將變廢地轉為公園,實現土地資源的集約利用。此次生態修復工程采用國內外先進的“好氧技術”,輔以傳統的“厭氧技術”,處理了占地780畝,填埋量約530萬立方米的生活垃圾,“好氧技術”處理垃圾量達全球首位。

按填埋堆體特征將垃圾填埋場分為兩大分區,填埋時間相對較晚,“活躍度高的區域”用好氧技術修復,然后封場覆蓋低于園林施工界面標高,修復運行與園林建設同步實施 。待兩年園區建設完成時,該區域已原則上完成降解,主要相關衛生、安全排放指標日趨正常,昔日垃圾場達到中度利用水平。另一分區直接進行封場厭氧處理,完成導氣與滲瀝液收集系統后,封場覆蓋低于園林施工界面標高, 進行堆山建設。施工完成后全場填埋氣體收集井均連接氣體收集站,然后集中氧化燃燒。全場滲瀝液收集至調節池,按一級標準處理達標排放堆山采用回填土分層碾壓方式進行,打造實土真山。

整個垃圾生態修復工程不開挖任何垃圾堆體,垃圾場經過治理后,通過園林的藝術手法,將原來的金口垃圾場打造成了園博園兩大主景區之一的“荊山景區”。荊山東西方向長約1700米,南北方向長約700米,主峰相對三環線路面高程20米,成為武漢市最高的人造坡地。通過山體營造,生境重構,文化融入等方式,營造出一系列各具匠心的山峰,谷地,花坡,林地,草地,山澗等景觀。設計中整體以“春攬荊山,秋染霜林”為理念,結合地形山勢,打造紫云花谷、雅韻茶谷、浪漫花谷、梅嶺疊彩、織地花海、疊階花園、橘園頌歌、疏林花園八大主體景點。

在荊山植物景觀構建上,植物品種選擇強調具有代表性的地域特色植物,強調抗污染性,果樹類,引鳥、招蝶品種的應用;植物群落設計則模擬森林植物群落構建,營建多個湖北地域特色植物生境。而通過合理搭配各觀花、觀葉、觀果品種,形成五彩斑斕的荊山之景,如上山的幾條道路分別被特色植物裝點成桂香道、櫻雪道、茶韻道等步移景異的通幽曲徑。而山坡的幾個坡面也按照果林花坡、花境草坡、跌水石坡的主題打造,最終營造出“百花荊山、百果荊山”的整體景觀氛圍。行走于山谷之間,賞百花盛開,聽溪流淙淙;靜臥于山坡之上,聞茶桂清香,楓林浸染,展現出垃圾場經過生態修復后的生物多樣性及勃勃生機。

2園博園其他土地、土壤集約化利用

園區還積極開拓綠色空間,在長江文明館北廳建成一萬余平面的屋頂花園,在漢口里下沉空間建設近千平米垂直綠化。使有限的土地資源最大程度的發揮園林綠化的生態功能和環境效益。

園區原來被城市快速路三環線割裂為南北兩部分,設計引入生態織補理念,建設 220米寬生態織橋跨越三環線,橋面設計覆土2米,橋上片植大樹。此措施將北部荊山景區與南部楚水景區有機串聯起來,打通了南北綠脈、水脈、綠道與人行路網。

在土方、土壤的綜合利用上,園博通過統籌,實現了資源的集約化配置。一方面,園區內部通過“北掇山、南理水”的空間格局,把南部挖湖的土方運到北部進行堆山,實現了場地內部的土方綜合利用。由于垃圾處理后堆山土方量較大,經多方案論證,在山坡下數萬平米的建構筑物進行復合利用,該構筑物不但為堆山減少了數十萬方土方的需求,在園博展會期間和會后被分別利用打造成園博會園林材料展示館和大河生命館,為武漢市、為園博園增添了一個自然教育的特別基地。另一方面,針對北部垃圾封場處理及綠化種植需要大量土壤的狀況,綜合統籌園博周邊地鐵開挖、城市開發所產生的大量多余土壤進園,作為塑造景觀地形的土方,極大縮減了土方長距外購的建設資金。

3場地設施的更新與利用

3.1廢棄建筑的功能更新升級

伴隨中國城市化進程的快速推進,大量老舊建筑都面臨著更新發展的難題,大多時候我們都是一拆了之,在造成了文化、記憶斷層的同時,也制造了天量的建筑垃圾。本著對場所精神的尊重,合理更新積極利用老舊建筑,是目前時代背景下的一個重要理念。

園博園中一處保留建筑原來曾是整個金口垃圾填埋場的管理中心兩層辦公用房,占地面積1124平方米,為磚混結構建筑。

改造后的建筑,場地關系上依舊按照原平面布局結構,部分改造成為景墻入口及蔬果花園,部分改造為游客服務的功能用房,部分改造為緩坡草地,最大限度地保留了原有場地。

通過系列措施,該建筑改造場地上大量使用現場廢舊材料作為設計元素,構建極具特色的再生藝術花園:將拆除建筑遺留下來的廢舊紅磚廣泛用于蔬果花園人行步道、新砌筑小花池、建筑立面;利用原建筑開間遺址設計蔬果小花園,折線園徑頗有幾分曲徑通幽之美;將原辦公用房山墻改造為再生園入口Logo墻,使用在材質反差較大的鐵銹板,以鏤空的形式表現原建筑剪影效果;景墻后方點植了一顆生機盎然又略帶一絲滄桑感的大石榴,墻腳及周邊配置鳳尾絲蘭、花葉杞柳,形成別具特色的入口景觀。

3.2廢棄道路的利用

原垃圾場有一條用于垃圾運輸的混凝土道路,長約2公里,園區規劃對其進行了改造保留。形成了兩段共約800米長景觀通廊。道路兩側堆坡后,道路成為谷地景觀。設計充分結合海綿城市理念,匯集坡地雨水,并利用水生植物凈化。

3.3廢舊材料的再利用

3.3.1工業遺存類

舊枕木:隨鐵路、高鐵建設的加快,大量的枕木被混凝土基座替換,退役下來的舊枕木作為園路、人行道鋪地。與礫石、植物的巧妙結合,用做鋪裝、花箱,或是豎立起來當雕塑或墊高當座椅等景觀小品,反映了一種自然樸素的美,同時在因建京漢鐵路而督鄂多年的張之洞又一大作張公堤上利用舊枕木元素,更有特別的意義。

舊輪胎:橡膠制品極難分解,大量的廢棄舊輪胎被遺棄會帶來環境污染,但通過重新組合和造型,染上明亮的彩漆和種植繽紛的花卉,用作花壇、車擋、裝置藝術,賦予其新的使用價值。

3.3.2建筑廢舊余料類

舊耐火磚:在產業升級的進程中,代表高能耗、高污染的工業煙囪拆除后,產生大量廢舊磚材,本屆園博會廣泛收集武漢市及周邊城市的廢舊耐火磚,通過新的加工、拼接、砌筑,將這些材料與其他建材結合利用在游園步道、場地鋪裝、景觀矮墻中,變廢為寶。

舊瓦:2015年武漢的地標性建筑——黃鶴樓進行重建后的一次修繕,換下大量的廢舊瓦片,這些承載著武漢人自豪感的建筑物件不應作為普通的建筑垃圾處理。本屆園博會把其中一部分瓦片利用起來,做成景觀矮墻等園林小品,旨在讓城市的印記傳承下去。

舊土磚:以鄉土田園風情為主題的麗土苑服務區,利用舊土磚砌筑的土墻作為立面裝飾。這些土墻復原了傳統土房的干打壘筑墻工藝,即在兩塊固定的木板中間填入黏土分層夯實而成。干打壘的舊土磚墻承載著老一輩人的夢想,孕育著傳統建筑的成長,記憶中的鄉愁再次被園博喚起。

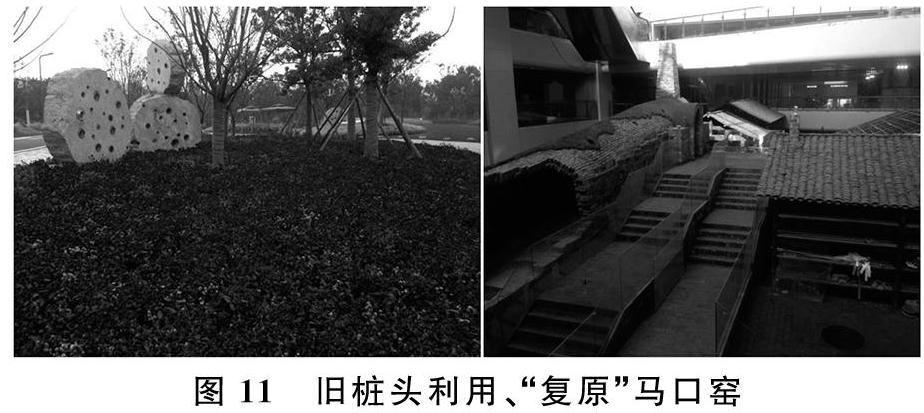

廢陶片:馬口窯曾是湖北三大陶器之一,有著悠久的歷史,近年來在塑料制品和精美瓷器的雙重沖擊下,此類陶器已經逐漸稀少。本屆園博會不僅在室內展館里“還原”了一個馬口窯,還大量使用該窯廢棄陶片用于建筑和樹池的外立面貼面,通過精細的施工,廢陶片如藝術品一般呈現在游客眼前。

廢棄混凝土塊:在中國城鎮化進程中,大量的廢棄混凝土塊無處可去,其在自然條件下極難降解,需要巨大的場地空間去堆放。本屆園博會利用張公堤堤頂道路改造時產生的廢棄混凝土塊做成嵌草景觀小路,

既親切質樸,又生態環保;對場地原有的混凝土地面,進行局部切割,嵌入草皮野花,形成裂縫小花園;將施工過程中棄放的混凝土塊集中作為碎拼鋪地,并嵌入觀賞草和野花,傳達生生不息的再生景觀理念。

廢棄混凝土蓋板:市政排水溝的混凝土蓋板是最尋常不過的“小東西”,這些在市政建設改造中廢棄的蓋板,經過嵌草、多材料重組等處理,成為新穎獨特的園林小徑。

廢棄混凝土樁頭:場館建筑樁基施工中會產生大量的廢棄樁頭,這些樁頭在以往的項目中,都當成建筑垃圾處理。本屆園博會集合了場館建設產生的100余個廢棄樁頭,通過藝術創作,加工成切片蓮藕,蓮子、凹凸鏡等雕塑和坐凳等各類園林景觀小品。

廢棄鋼鐵構件:利用建設中的各類邊角余料如廢鋼管、廢鋼筋、廢棄工具等進行巧妙的組合利用,做成了路邊的一個個花壇、小溪上的一座座藝術景觀橋。

3.3.3生產器物類

馬槽、云盆、石磨盤、竹床、水車、木船等老物件總帶著歷史的氣息,是流傳久遠的特殊生活方式的象征。這些散落在園子里的老磨盤汀步、馬槽花壇、竹床坐凳等舊物器裝點的園林小品,儼然詮釋著一個個現代版的“長物志”。這些承載起一個年代風雨的歷史片段裝飾出的雅趣,為留住一段舊時光,探尋逐漸消失的民俗文化傳承作了有益的嘗試。

武漢園博園在垃圾場上建大型園林類展會,不僅變廢為寶,其集約化利用土地并系統解決問題的辦法帶動了園博園一線30平方公里張公堤城市森林公園的建設,也促使周邊城市功能的轉型,由化工、紡織工業園轉變成集大型商貿、文創、區塊鏈和居住一體的中央生態休閑商務區。為生態園林建設探索了一條路徑,該項目獲得了巴黎氣候大會固體廢棄物處理獎、廣州城市創新獎。孟兆禎院士稱贊武漢園博園“綜合效益化詩篇,詩情畫意造空間,相地借景彰地宜,景以境出美若仙。”

參考文獻

[1]城市生活垃圾危局凸顯如何化解“垃圾圍城”的困境[Z].中國城市低碳經濟網.

[2]楊念東,平濤.園博園水質凈化方案介紹[Z].

[3]楊念東,鄭思思.園博會低碳園區構建的總體構想[Z].

[4]楊念東,平濤,李志華.第十屆中國(武漢)國際園林博覽會總體規劃解析[C].武漢,2016.

[5]謝先禮,黃雨沐.再續前“垣”——武漢園博園再生園創作札記[Z].