基于作戰環和自信息量的裝備體系貢獻率評估方法

羅承昆, 陳云翔, 胡 旭, 薛丁元

(1. 空軍工程大學 裝備管理與無人機工程學院, 西安 710051; 2. 中部戰區 空軍保障部, 北京 100005)

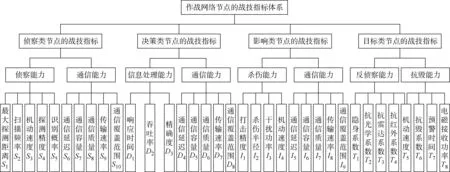

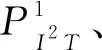

圖1 作戰網絡節點的戰技指標體系Fig.1 Tactical and technical index system of operation network nodes

隨著作戰理念的不斷創新和軍事技術的不斷應用,裝備之間的關聯關系越來越強,裝備作戰能力必須通過作戰體系的對抗來體現.合理評估裝備對作戰體系的貢獻程度,對裝備立項論證和裝備體系建設具有重要的理論與實踐價值.當前,關于裝備體系貢獻率的研究正處于起步和理論探索階段,常用的裝備體系貢獻率評估方法[1-2]能夠較好地反映裝備性能對體系貢獻率的影響,但是難以刻畫裝備之間的關聯關系,不適用于對信息化條件下裝備種類繁多、關系復雜的作戰體系進行裝備貢獻率評估.

隨著網絡科學的發展,基于復雜網絡的作戰體系研究受到了學者的廣泛關注[3-4].在裝備體系貢獻率評估方面,最具有代表性的是基于作戰環的研究.文獻[5]中使用作戰環數量這一指標來度量體系效能,并根據有無某裝備時體系效能變化來計算裝備體系貢獻率,這種度量方法可以在一定程度上反映裝備體系貢獻率,但是沒有考慮各裝備和關聯關系的異質性,作戰環數量越多的作戰體系其效能不一定越高.文獻[6-9]中根據作戰環數量和作戰環能力等2個指標來度量裝備體系貢獻率,但是文獻[6-8]中未給出作戰環中各邊的能力計算方法,難以定量分析各裝備和關聯關系的異質性,文獻[9]中在評估裝備體系貢獻率時依據的是各作戰環能力的最大值,評估結果還不夠全面.針對以上問題,本文從體系效能視角出發,提出一種基于作戰環和自信息量的裝備體系貢獻率評估方法.

1 基于作戰環的作戰體系網絡模型構建

1.1 節點的建模

隨著軍事技術的飛速發展和不斷應用,作戰體系中的裝備呈現出種類繁多、功能復雜的趨勢.目前,在基于復雜網絡理論對作戰體系進行建模時,將作戰體系中的核心裝備抽象為偵察、決策、攻擊等3類節點已經基本達成了共識[10-12].但在對節點進行建模時,默認單個裝備的功能是單一不變的,未考慮某個裝備具備多種典型功能的情況.作戰網絡模型中的節點其本質上是一個虛擬的概念,對應著作戰體系中的一個裝備.當某個裝備具備多種典型功能時,可以將其分別抽象為多個不同類型的節點.這種改進的節點建模方法,在確保各節點功能單一的基礎上,使得構建的作戰網絡模型更加貼合作戰體系實際.

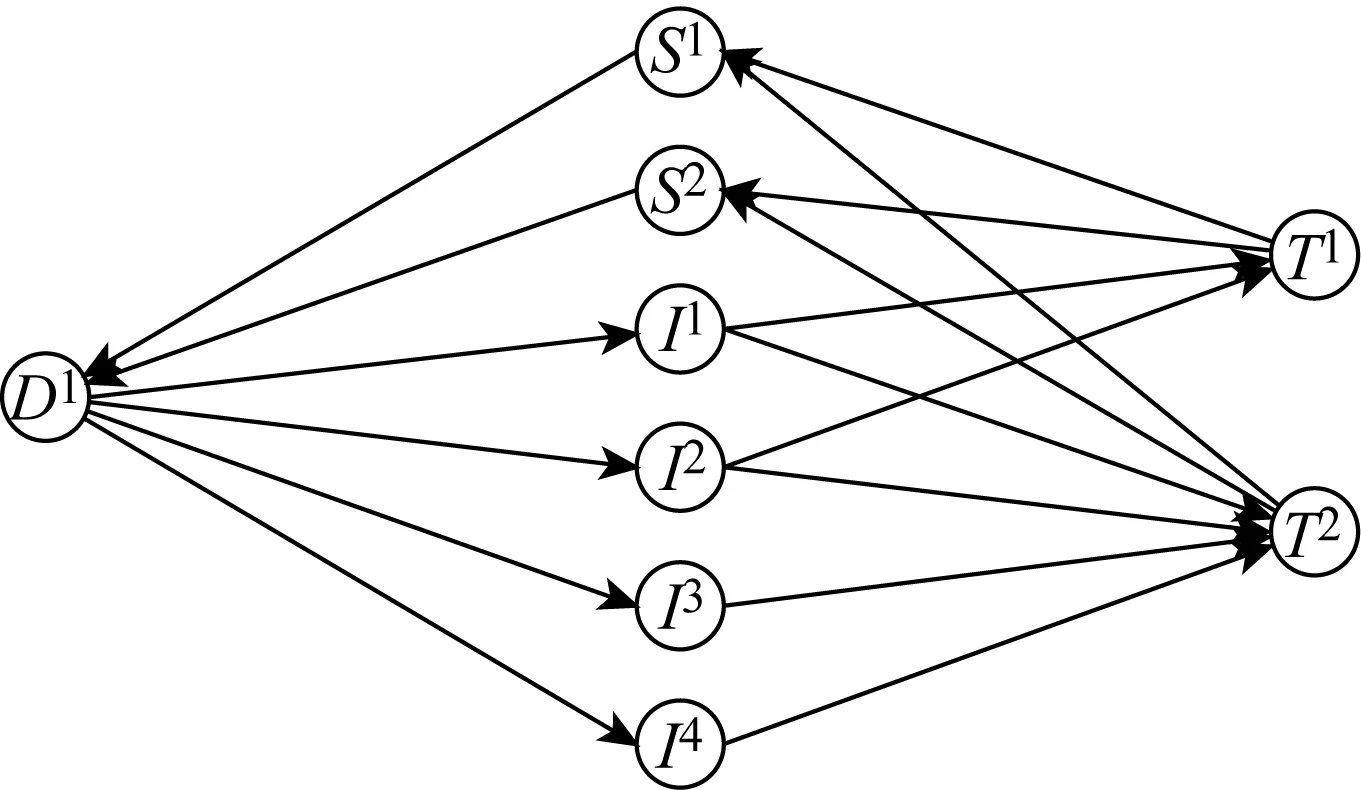

根據改進的節點建模方法,即可將作戰體系中的裝備抽象為具備單一功能的節點.為對作戰網絡中各節點之間的邊進行分析,首先需要確定各節點所具備的與能力相關的主要戰技指標.本文將作戰網絡中的節點分為偵察(S)、決策(D)、影響(I)、目標(T)等4類,在文獻[13]的研究基礎上構建了各類節點的戰技指標體系,如圖1所示.

1.2 邊的建模

美國空軍上校Boyd[14]提出的OODA(Observe-Orient-Decide-Act)循環理論,認為作戰過程是由觀察、判斷、決策和行動構成的周期性循環過程,即偵察節點發現目標,然后將目標信息傳給決策節點,決策節點對信息進行處理和判斷后向攻擊節點下達命令,從而對目標節點實施進攻的循環過程.基于OODA循環理論,譚躍進等[10]提出了作戰環的概念,將作戰環定義為完成特定的作戰任務,裝備體系中的偵察類、決策類、攻擊類等裝備與敵方目標構成的閉合回路.

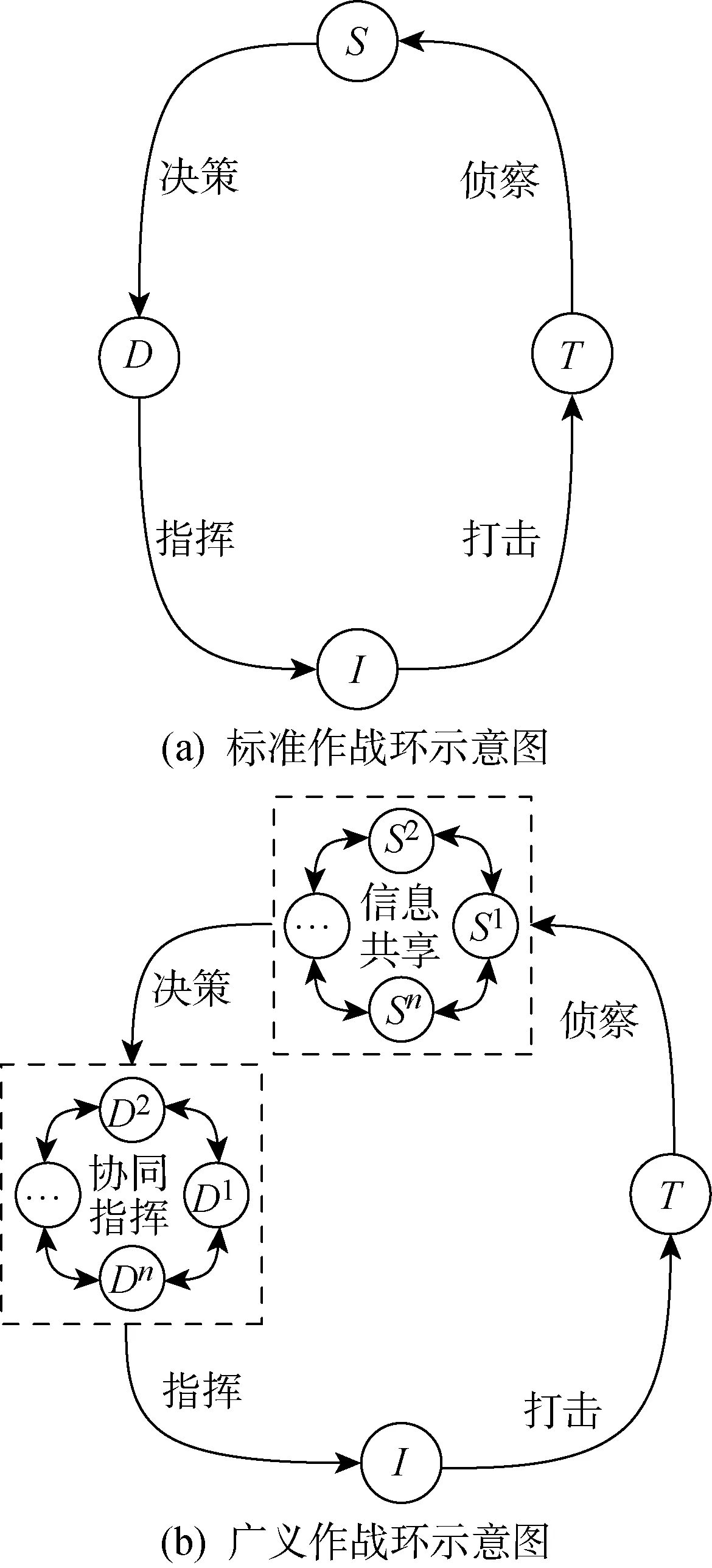

作戰環可分為標準作戰環和廣義作戰環,其示意圖如圖2所示.標準作戰環描述了作戰網絡最基本的作戰過程,包含偵察類、決策類、影響類、目標類等節點和節點之間偵察、決策、指揮、打擊等4種關系.但在實際作戰體系中,除了上述4種關系外,偵察節點之間還可能存在信息共享關系,決策節點之間還可能存在協同指揮關系,包含多個偵察節點和決策節點并且它們之間存在信息共享關系和協同指揮關系的作戰環為廣義作戰環.

圖2 作戰環示意圖Fig.2 Diagrams of the operation loop

在現實作戰過程中,交戰雙方的裝備和裝備之間的關聯關系會形成若干個作戰環,進而構成一個復雜的作戰網絡.本小節根據各有向邊所連接的兩個節點的相互作用特征及其戰技指標,對各有向邊所代表的關聯關系進行描述和建模,主要分析T-S、S-D、D-I、I-T、S-S、D-D等6種邊[13].

(1)

(2)

式中:α(0<α<1)為環境調節參數;θ為指定探測區域的面積;w(x)為戰技指標x的權重;R(x)為戰技指標x的隸屬函數,常用的隸屬函數確定方法見文獻[15].

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(4)I-T邊.I-T邊表示影響類裝備對其毀傷范圍內目標進行打擊所形成的從影響節點指向目標節點的單向邊,主要考慮影響節點的殺傷能力和目標節點的抗毀能力,可分為火力打擊(I1-T)邊和電子干擾(I2-T)邊.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

的計算方法與S-D邊計算方法相同.

2 基于自信息量的裝備體系貢獻率評估方法

2.1 基于自信息量的作戰體系效能評估

通過對作戰體系網絡模型進行分析可知,作戰網絡中的邊代表了作戰體系中裝備之間的物質、能量或信息流動,其中信息流起著主導作用.自信息量通過對概率分布中包含的平均信息量進行度量來描述系統的不確定性,反映了系統內部狀態的不確定程度.基于自信息量的效能評估方法[16-17]從不確定性角度開展作戰體系效能評估,充分考慮了作戰過程中的隨機性與不確定性,但是在確定作戰效能發揮的影響因素時只考慮了關鍵因素的影響,缺乏對其他未知影響因素的考慮,作戰效能評估結果的可信度較低.因此,為更加準確地評估作戰體系效能,本小節在通過多指標對邊的效能發揮進行度量時,考慮了未知因素的影響,提出一種基于自信息量的作戰體系效能評估方法.

根據邊的建模可知,通常可以用多個指標對各邊的效能發揮進行度量.這些指標滿足邊的任務需求的隸屬度越大,給邊的效能發揮帶來的不確定性越小,邊的效能越高;反之亦然.假設指標k滿足邊的任務需求的隸屬度為Rk(0≤Rk≤1),那么可以用自信息量-lnRk來度量該指標給邊的效能發揮帶來的不確定性.若某邊有K個影響效能發揮的指標,各指標的權重為wk,則該邊的加權自信息量為

(16)

由于作戰體系的復雜性,在實際確定邊的加權自信息量時往往難以考慮到影響邊的效能發揮的所有指標,而僅僅是通過某些關鍵指標進行計算,計算結果的可信度較低.鑒于此,本文將未考慮的其他未知因素視為第K+1個指標,其隸屬度為RK+1,權重為wK+1.由于該指標未知,其對邊的效能發揮的影響程度也未知,因而令RK+1=0.5,至于權重wK+1,可分為以下2種情況:① 若邊的可能度量指標均已選取,則令w(K+1)的取值為(0,1/(K+1)]; ② 若邊的關鍵度量指標已選取,則令w(K+1)的取值為(1/(K+1),1/K].因此,改進后的邊的加權自信息量為

(17)

通過式(17)對作戰環中各邊的加權自信息量進行計算,進而得到作戰環的不確定性自信息量為

Hop=HTS+HSD+HDI+HIT+

(18)

式中,HTS、HSD、HDI、HIT、HSS、HDD分別為作戰環中T-S、S-D、D-I、I-T、S-S、D-D邊的改進加權自信息量;Y和Z分別為S-S和D-D邊的數量.

在作戰體系中,針對同一個目標可能會存在多個作戰方案,即作戰網絡中同一個目標節點可能包含在多個作戰環中.將作戰環之間的關系看作電路中的并聯關系,各作戰環的不確定性自信息量看作該電路的電阻[17].假設經過目標節點Ti的第j(j=1,2,…,n)個作戰環的不確定性自信息量為Hij,則針對Ti的不確定性自信息量為

(19)

因此,針對單個目標的作戰體系效能為

Ei=exp(-Hi)

(20)

通常情況下,作戰體系中會存在多個待攻擊的目標.假設作戰網絡中有m個目標節點,則針對多個目標的作戰體系效能為

(21)

式中:wi為目標節點Ti的權重,可根據目標對我方的威脅程度和對敵方的重要程度等因素進行確定.

2.2 裝備體系貢獻率評估模型

裝備體系貢獻率是根據裝備承擔的使命任務,將被評裝備置于近似真實的作戰背景下,考慮裝備使用的真實作戰系統、作戰環境和作戰對手,檢驗評估使用該裝備后對己方作戰體系作戰能力、作戰效能或任務完成效果提升的貢獻程度,或對敵方作戰體系作戰能力、作戰效能或任務完成效果下降的貢獻程度[8].本文從體系效能視角出發,將有無某裝備時作戰體系效能之差與原作戰體系效能的比值作為衡量某裝備體系貢獻率的評估指標.因此,對于裝備A,其體系貢獻率為

(22)

式中:E為作戰體系效能;E′為不包含裝備A的作戰體系效能.

3 實例分析

為驗證本文提出的基于作戰環和自信息量的裝備體系貢獻率評估方法的性能,本節對某反航母作戰體系進行仿真計算,并與現有方法進行對比分析.

3.1 反航母作戰體系網絡模型構建

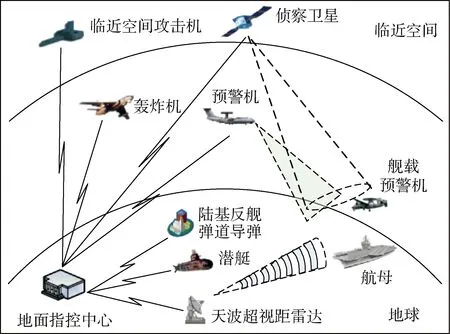

基于“臨近空間攻擊機+反艦彈道導彈+反艦巡航導彈”三位一體的反航母作戰主要想定為:天波超視距雷達(S1)、偵察衛星(S2)和預警機(S3)對敵方目標概略信息進行偵察并傳回地面指控中心(D1),地面指控中心通過處理和判斷后首先向轟炸機(I1)和臨近空間攻擊機(I2)下達對艦載預警機(T1)的攻擊命令,使航母艦載機失去空中指揮中心,然后再向轟炸機、臨近空間攻擊機、潛艇(I3)和陸基反艦彈道導彈(I4)下達命令,對航母(T2)進行攻擊.反航母作戰體系高層作戰概念視圖如圖3所示.

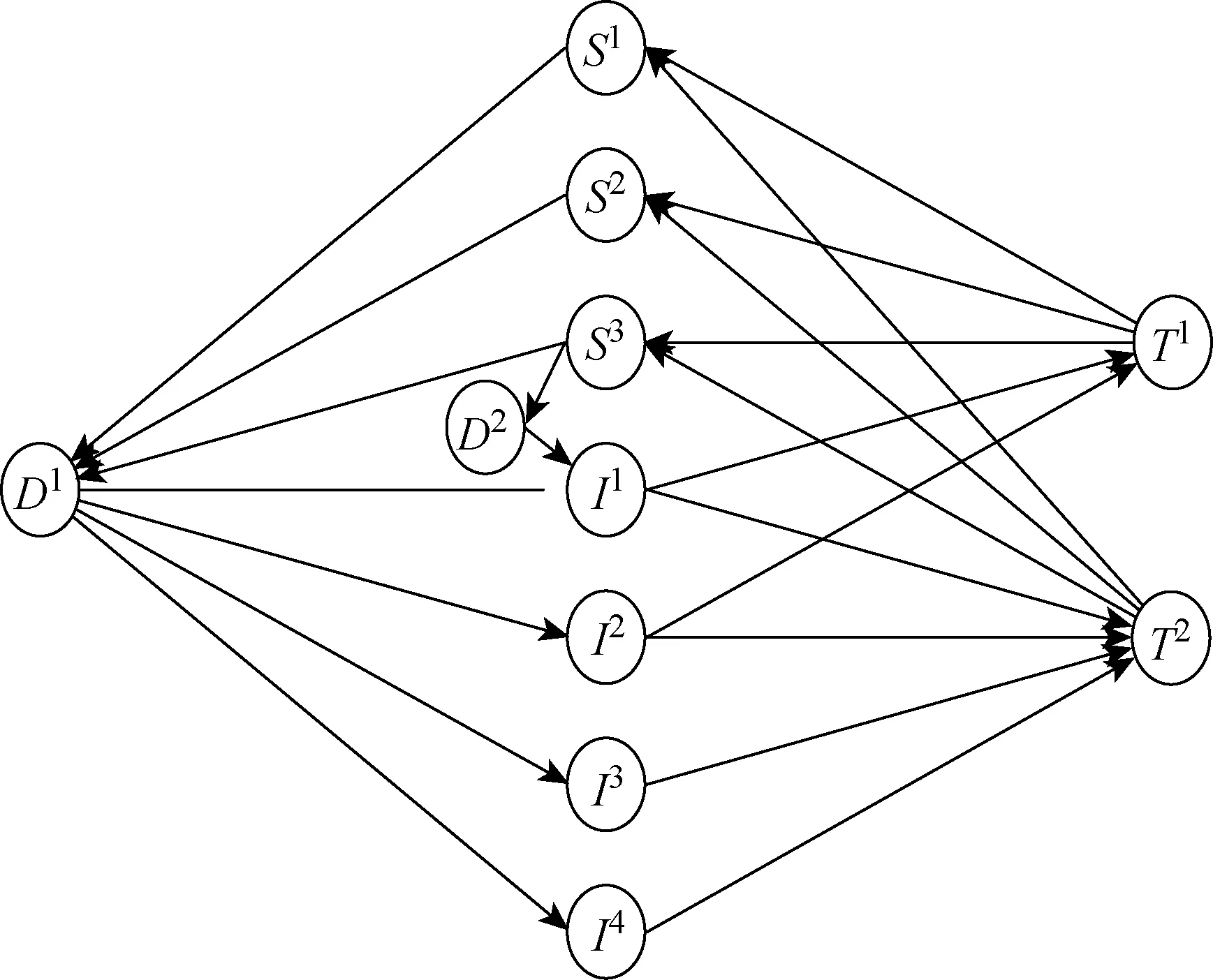

通過對反航母作戰體系中的典型裝備和關聯關系進行抽象,構建其網絡模型如圖4所示.需要說明的是,預警機在該反航母作戰體系中既擔負偵察預警任務,又需要指揮引導轟炸機遂行作戰任務,因此將其抽象為S3和D2的2個節點.

圖3 反航母作戰體系高層作戰概念視圖Fig.3 Schematic diagram of high-level operation of anti-aircraft carrier operation system-of-systems

圖4 反航母作戰體系網絡模型Fig.4 Network model of anti-aircraft carrier operation system-of-systems

3.2 反航母作戰體系效能評估

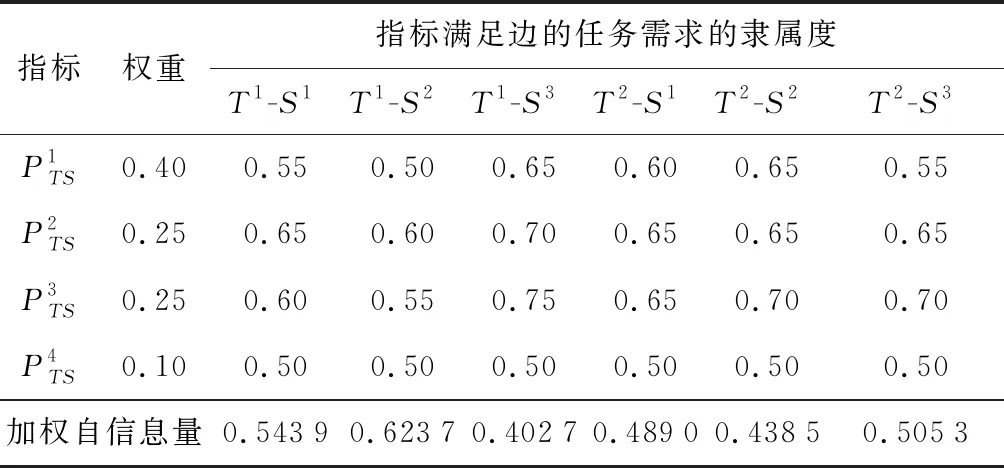

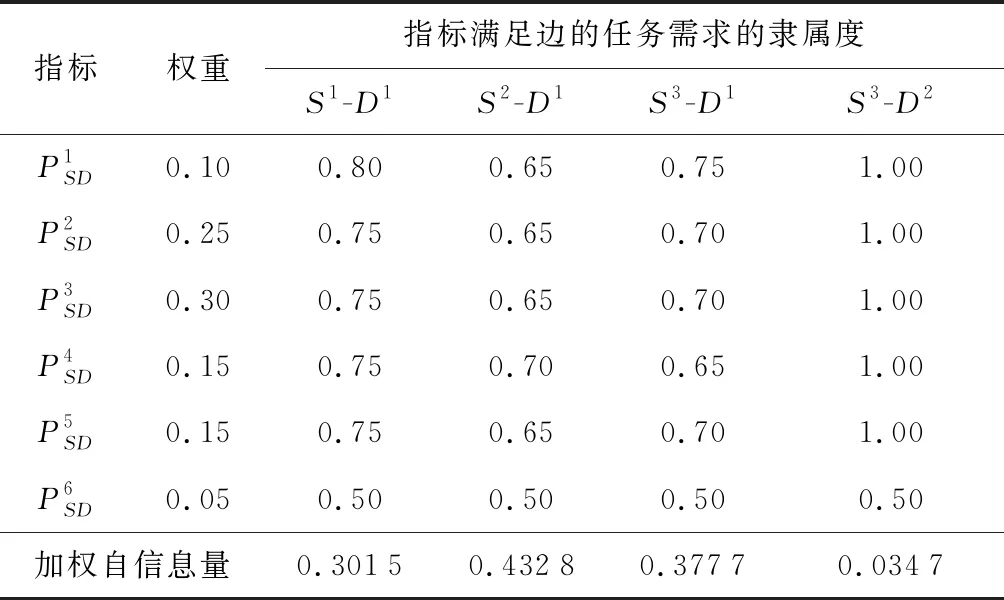

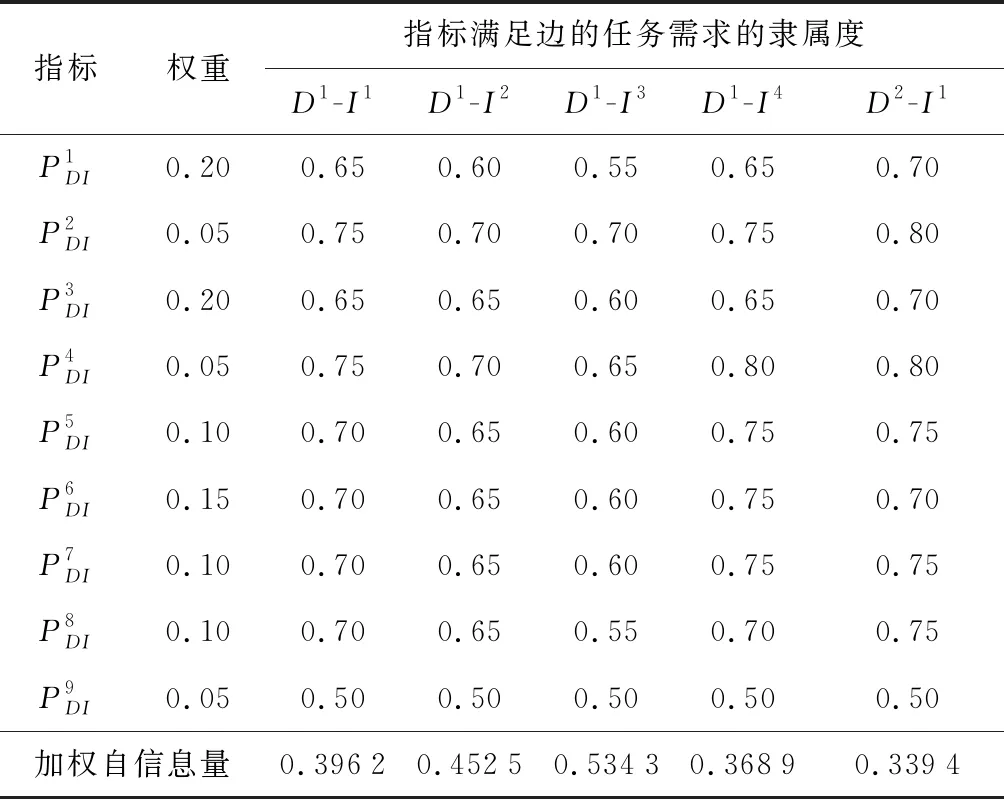

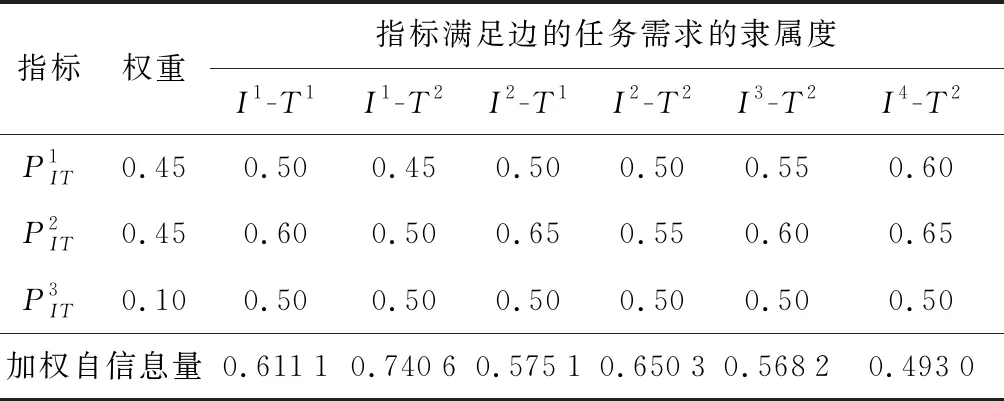

根據反航母作戰體系中裝備的戰技指標仿真結果計算得到各邊的度量指標,進而確定各指標滿足邊的任務需求的隸屬度,結合各指標的權重,確定各邊的加權自信息量如表1~4所示.

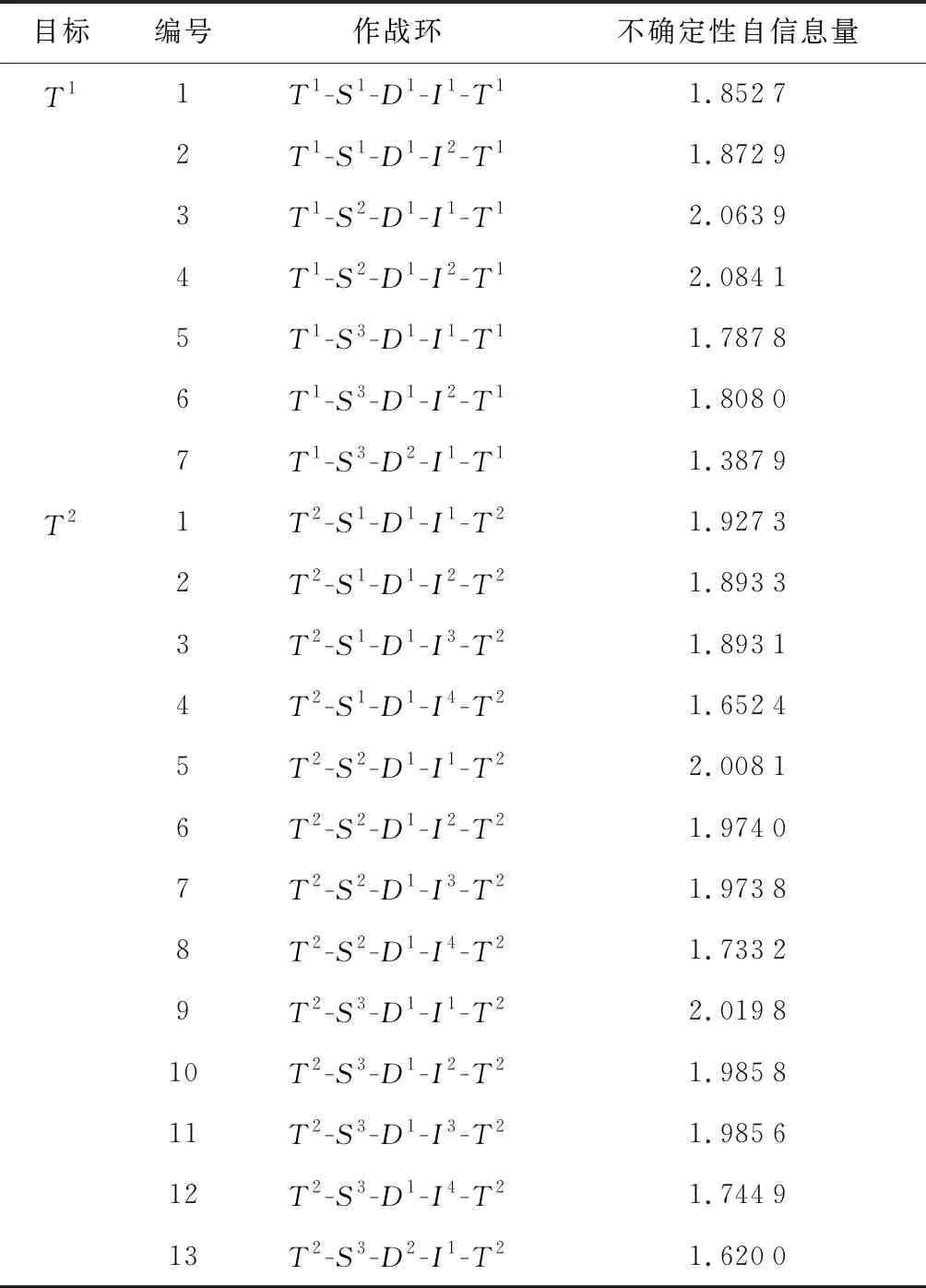

結合各邊的加權自信息量,確定目標節點參與的作戰環及其不確定性自信息量如表5所示.

因此,反航母作戰體系針對目標T1、T2的效能分別為:E1=0.772 3,E2=0.866 2.若目標T1、T2的權重分別為:w1=0.4,w2=0.6,則該反航母作戰體系的效能E=0.828 6.

表1 T-S邊的加權自信息量Tab.1 Weighted self-information of the T-S edges

表2 S-D邊的加權自信息量Tab.2 Weighted self-information of the S-D edges

表3 D-I邊的加權自信息量Tab.3 Weighted self-information of the D-I edges

表4 I-T邊的加權自信息量Tab.4 Weighted self-information of the I-T edges

表5 目標節點參與的作戰環及其不確定性自信息量

Tab.5 Self-information with uncertainty of the operation loop involved in each target node

目標編號作戰環不確定性自信息量T11T1-S1-D1-I1-T11.85272T1-S1-D1-I2-T11.87293T1-S2-D1-I1-T12.06394T1-S2-D1-I2-T12.08415T1-S3-D1-I1-T11.78786T1-S3-D1-I2-T11.80807T1-S3-D2-I1-T11.3879T21T2-S1-D1-I1-T21.92732T2-S1-D1-I2-T21.89333T2-S1-D1-I3-T21.89314T2-S1-D1-I4-T21.65245T2-S2-D1-I1-T22.00816T2-S2-D1-I2-T21.97407T2-S2-D1-I3-T21.97388T2-S2-D1-I4-T21.73329T2-S3-D1-I1-T22.019810T2-S3-D1-I2-T21.985811T2-S3-D1-I3-T21.985612T2-S3-D1-I4-T21.744913T2-S3-D2-I1-T21.6200

為進一步驗證本文提出的基于自信息量的作戰體系效能評估方法的性能,在上述反航母作戰體系網絡模型構建和效能評估的基礎上,分別按照以下3種情形進行調整,并計算各情形下的作戰環數量和體系效能,如表6所示.表中:情形一為當前常用的作戰體系網絡模型構建和效能評估方法,即不考慮典型功能多樣的裝備的建模(只將預警機抽象為節點S3)和未知因素的影響(刪除邊的第K+1個度量指標);情形二為不考慮典型功能多樣的裝備的建模而考慮未知因素的影響;情形三為考慮典型功能多樣的裝備的建模而不考慮未知因素的影響.

通過對表6進行分析可以發現,當其他條件相同時,不考慮典型功能多樣的裝備的建模會使得作戰網絡中作戰環數量變少,體系效能評估值偏低(對比情形一和情形三,情形二和本文方法);不考慮未知因素的影響會使得作戰網絡中各邊的加權自信息量變小,體系效能評估值偏高(對比情形一和情形二,情形三和本文方法).因此,情形二和情形三可以在一定程度上代表體系效能評估的極小值和極大值.情形一的體系效能評估值雖然在情形二和情形三之間,但是它沒有考慮典型功能多樣的裝備的建模和未知因素的影響,評估結果的可信度較低.本文方法確定的體系效能評估值處于情形二和情形三之間,進一步說明本文方法充分考慮了作戰體系中各裝備和關聯關系的異質性與不確定性,符合信息化條件下的體系作戰實際,能夠全面客觀地評估體系效能.

表6 各情形下的作戰環數量和體系效能

Tab.6 The number of operation loops and the effectiveness of system-of-systems in each case

參數情形一情形二情形三本文方法作戰環數量18182020體系效能 0.81000.80370.83480.8286

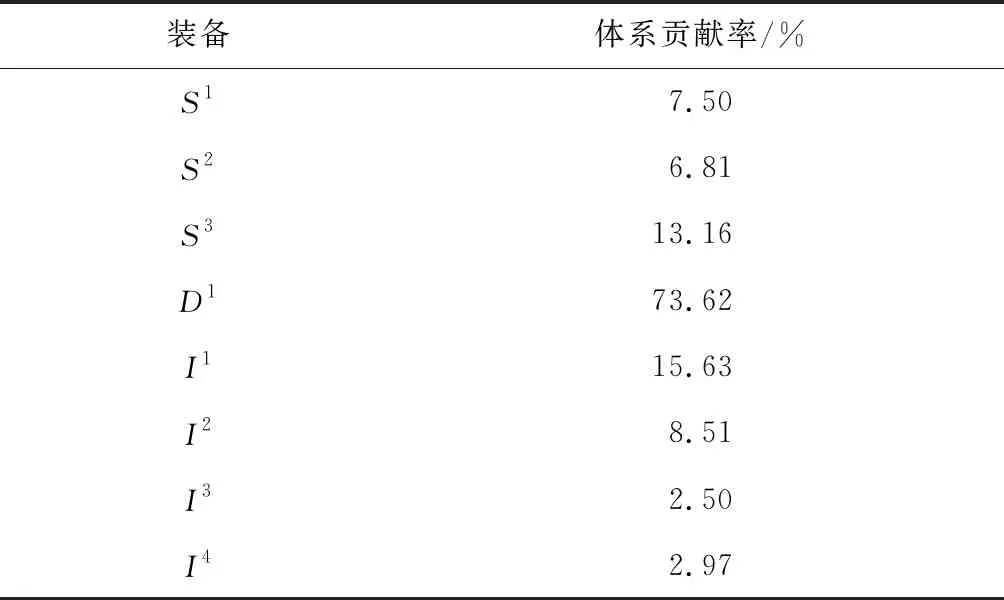

3.3 反航母作戰體系裝備貢獻率評估

本小節以預警機(S3)為例計算反航母作戰體系中單個裝備的貢獻率.由于在作戰體系網絡模型構建過程中,預警機被抽象為S3和D2的2個節點,因此將作戰體系網絡模型中的S3和D2移除即可得到移除預警機后的作戰體系網絡模型如圖5所示.

圖5 移除預警機后的反航母作戰體系網絡模型Fig.5 Network model of anti-aircraft carrier operation system-of-systems after removing the early warning aircraft

重新計算移除預警機后的反航母作戰體系效能E′=0.719 6,則預警機的體系貢獻率CS3=13.16%.同理,可計算得到其他各裝備的體系貢獻率如表7所示.由表可知,D1的體系貢獻率最高,這是符合作戰實際的.在信息化條件下的體系對抗中,決策類裝備發揮著指揮中樞的作用.由于該反航母作戰體系中只有D1這一個嚴格意義上的決策類裝備,幾乎所有的作戰活動都需要D1進行指揮,一旦其被摧毀,將對作戰體系效能發揮產生致命的影響.因此,必須優先發展D1.此外,根據各裝備的體系貢獻率確定其發展順序為

D1?I1?S3?I2?S1?S2?I4?I3

表7 反航母作戰體系中各裝備的貢獻率

4 結語

為合理評估裝備對作戰體系的貢獻程度,本文在構建基于作戰環的作戰體系網絡模型的基礎上,提出了基于自信息量的裝備體系貢獻率評估方法.與現有方法相比,本文方法主要做了以下改進:① 考慮了典型功能多樣的裝備的建模,使得構建的作戰網絡模型更加符合作戰體系實際;② 在計算作戰環中各邊的加權自信息量時,考慮了未知因素的影響,提高了評估結果的可信度.實例分析結果表明,所提方法充分考慮了作戰體系中各裝備和關聯關系的異質性與不確定性,能夠全面客觀地對裝備體系貢獻率進行評估,為信息化條件下的裝備立項論證和作戰體系優化提供方法支撐.