論中國古代小說評點中的線式思維

·馮曉玲·

內容提要 小說評點是中國古代獨具民族特色的一種文藝批評理論。小說評點中存在一些具有民族特色的思維方式與表達方式,線式思維便是其中之一。所謂線式思維,指的是一種線索式、脈絡式思維。小說評點中的線式思維有著多方面的具體表現:在藝術結構論中表現為重視作品的線索式構成、重視情節的前后照應等,在藝術鑒賞論中表現為以作品的線式運動為審美對象、重視作品的銜接與過渡之美、重視作品的節奏之美、以“曲”為美等。小說評點中的線式思維,有著多方面的原因與意義。

小說評點是中國古代獨具民族特色的一種文藝批評理論。學界目前對于小說評點的研究,主要是對具體的評點現象、評點術語等的研究;而對小說評點中一些深層規律的考察,似乎相對不夠。實際上,小說評點中存在一些獨具特色的思維方式與表達方式,對其進行分析與挖掘,能夠更好地認識這一深具民族特色的批評理論。本文認為,線式思維便是小說評點中一種獨具特色的思維方式。

本文所謂“線式思維”,并非指數理邏輯上的直線式思維,而是指小說評點等文藝理論中存在的線索式、脈絡式思維方式,筆者將其稱之為“線式思維”。本文認為,古代小說評點中的線式思維,有著多種多樣的表現方式,筆者將其歸納為兩個方面:藝術結構論中的線式思維與藝術鑒賞論中的線式思維。

一、藝術結構論中的線式思維

小說評點在藝術結構論中的線式思維,表現較為明顯。例如評點家在分析小說結構時,往往比較重視一些線索式、脈絡式因素的存在,也比較重視小說情節發展變化的線索性、前后關聯性。這些都是線式思維的具體表現,以下詳述之。

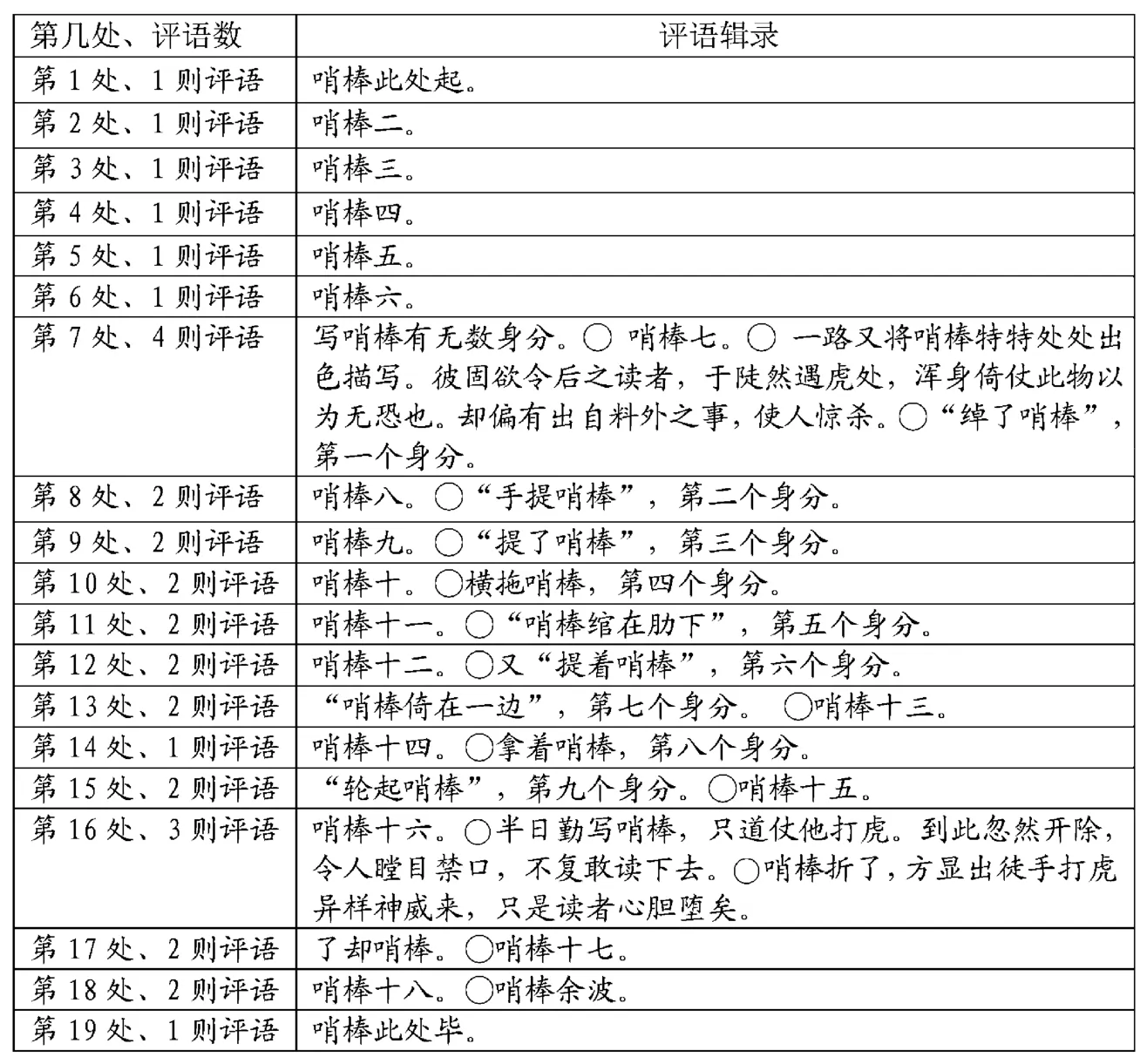

小說評點藝術結構論中,線式思維的表現之一是,評點家往往會注意到一個詞語或一個道具在某段敘述中的多次出現,并將該詞語、該道具及相關情節看作行文的線索之一。此處先以金圣嘆在《第五才子書施耐庵水滸傳》第二十二回中對“哨棒”的相關評點為例分析。據筆者統計,金圣嘆該回評點中,與“哨棒”相關的評語共計19處33則。詳見下表:

《第五才子書施耐庵水滸傳》第二十二回“哨棒”相關評語①

上表可以看出,金圣嘆在評點中,指出該回哨棒的描寫次數以及相關特點。這些評點內容充分表明金氏對于“哨棒”的關注和重視。金氏用“哨棒此處起”“了卻哨棒”“哨棒余波”“哨棒此處畢”以及“哨棒+數字詞”等評語點出“哨棒”這一道具從首次出現到多次出現、直至“余波”、終止出現的過程。可見金氏是將“哨棒”的19次出現看作一個行文序列以及行文線索的。并且金氏評點中,“哨棒”的19次出現,并非只是簡單的語詞重復,而是有其開端、發展、結束的變化進程。此外,金氏評點中,不僅“哨棒”的19次出現構成了一條行文線索,與“哨棒”相關的9個動作,也構成了一條行文線索。即從“第一個身分”到“第九個身分”的9則評語構成了一個“身分”序列,與之相應,“哨棒”的這9處出現也構成一條行文線索。可以說,金圣嘆在這些與“哨棒”相關的評點中,表現出一種鮮明的線索式結構思維意識,這便是藝術結構論中“線式思維”的一種表現。

在金批水滸中,除“哨棒”外,這種重視某個道具、某個詞語的多次出現并將其視為行文線索的例子還有不少。例如金批水滸第二十三回中,金氏指出“簾子”出現14處,潘金蓮叫“叔叔”出現39處,“笑”出現38處②。這些都體現出金氏對這些詞語、道具的充分關注與提點、揭示。在《讀第五才子書法》中,金氏將這種行文方法概括為“草蛇灰線法”。金氏的解釋是,“有草蛇灰線法:如景陽岡勤敘許多‘哨棒'字,紫石街連寫若干‘簾子'字等是也。驟看之,有如無物,及至細尋,其中便有一條線索,拽之通體俱動”③。這說明金氏有意將小說中多次出現的“哨棒”“簾子”等進行“細尋”,將其視為“線索”,這條線索“拽之通體俱動”。金氏認為這些系列詞語構成的線索讓文章前后相連、一脈貫穿。“草蛇灰線法”是金氏對于《水滸傳》藝術方法的一種提煉與概括。“草蛇灰線”中包含著“線”字,這一名詞本身便蘊含著一種線索式、脈絡式思維在內。

古代小說評點中,類似金圣嘆這樣重視小說中某個語詞、某個線索的多次出現并將其視為行文線索的例子還有一些。例如張竹坡評點《金瓶梅》中,第二十七回點出“月琴”出現9次,“角門”出現4次,“園門”出現3次,第二十七回至第三十回共點出“鞋”出現80次④。張氏評點中,對這些多次出現的“月琴”“鞋”等予以充分重視,多次點出,并將其勾連起來,體現出一種尋找線索、提示線索的“線式思維”意識。與之相應,圍繞“月琴”“鞋”等的多次出現,相關的故事情節之間,也構成一條發展線索與發展脈絡。這都屬于小說結構論中“線式思維”的具體體現。

小說評點藝術結構論中,線式思維除了表現在重視某個詞語或道具的多次出現以及它們的線索式作用外,還表現在評點家對于小說情節的前后照應、相互關聯等線索關系的重視中。

小說評點中,評點家常用“應”“伏”“伏線”“線索”等詞語,點出情節間的前后照應關系、線索關系等。例如《三國演義》第十七回寫袁術發起七路大軍討伐呂布,小說中介紹七路大軍的統帥,寫到第六路、第七路具體人員安排時,毛宗崗的夾批是“末二路應前文、伏后文”⑤。毛氏認為,小說中這兩路人員安排既照應前文的相關情節,也為后文相關情節埋下伏筆,即所謂“應前文、伏后文”。毛氏用“應”“伏”等語詞,指出小說這處描寫與前文、后文相關情節之間的照應關系。毛氏在評點《三國演義》時,還多次使用“伏線”二字,如第二回評語中“首回夾敘曹操,此處還他一句下落,且為后文伏線”⑥,第五回評語中“為照見赤幘伏線”⑦,第六回評語中“正為下文軍人泄漏伏線”⑧,第十回評語中“馬超乃五虎將之一。此處極寫其英勇,正為后文伏線”⑨,“此二人為后來抵敵呂布伏線”⑩,等等。“伏線”二字的多次使用,體現出毛氏對于小說前后文相關情節間線索關系的高度重視。又如《紅樓夢》第四十一回中,有巧姐和板兒互換佛手和柚子的一段情節,庚辰本夾批是“小兒常情,遂成千里伏線”?。脂批認為,此處這一描寫為后文板兒與巧姐的結局埋下伏筆,這也是脂硯齋對小說中相關情節線索關系的揭示?。再如《紅樓夢》第七回甲戌本眉批中有“閑閑一筆,卻將后半部線索提動”?,“線索”二字也明顯表現出脂批的線索式思維意識。

除以上所舉的“應”“伏”“伏線”“線索”外,古代小說評點家還用“作引”“作線”“點”“逗”“張本”“伏脈”等詞語,來點出小說情節間的照應關系、線索關系等,這也屬于用線索式思維分析小說結構的具體表現。限于篇幅,此處不再展開。

小說評點藝術結構論中,線式思維還有一種較為明顯的表現方式,即評點家常將小說情節比作“線頭”“線”“絲”等,體現出評點家將小說情節看作一系列線條的思維意識。例如金批水滸第四十三回回前總批說“以上宋江既入山寨,一切線頭都結矣。不得已,生出戴宗尋取公孫,別開機扣,便轉出楊雄、石秀一篇錦繡文章,乃至直帶出三打祝家無數奇觀”?。小說描寫中,宋江在該回之前已上梁山,批語中說“宋江既入山寨,一切線頭都結矣”,這是把宋江上梁山之前的相關情節視為一系列線條,宋江上梁山意味著這些線條的總結與收束,即所謂“一切線頭都結矣”。這種以“線頭都結”來比喻情節收束與中止的表達方式中,可以看出金氏將小說情節視為一系列情節線條的思維方式。引文中,金氏還用“生出”“轉出”“直帶出”等詞匯提及后文相關情節,而“生出”“轉出”“直帶出”的一些情節,是在先前“線頭”結束之后,重新開啟的一些情節線條。

將小說情節視為一系列線條的思維方式并非金氏所獨有,其他小說評點家身上也同樣存在。例如張竹坡在《金瓶梅》第一回回前評中說:“一部一百回,乃于第一回中,如一縷頭發,千絲萬絲,要在頭上一根繩兒扎住;又如一噴壺水,要在一提起來,即一線一線同時噴出來。”?張氏認為,《金瓶梅》一百回的內容,都能與第一回的相關內容聯系起來,一百回內容與第一回的關系,如同“一縷頭發”,“千絲萬絲,要在頭上一根繩兒扎住”,又如同“一壺噴水”,“一提起來,即一線一線同時噴出來”。張氏將《金瓶梅》一百回中的諸多情節,比作一絲一絲的頭發與一線一線的噴水,無論頭發還是噴水,都是“絲”狀、“線”狀的。這表明張氏是將小說情節視為一系列線條的,這也是將小說情節視為線條流的一種思維方式。再如,《紅樓夢》第三十七回中,有一個情節是襲人打發園里媽媽用碟子盛著果子給湘云送去,己卯本夾批是“線頭卻牽出,觀者猶不理會”?。小說后文中,還有與碟子、湘云相關的故事。脂批此處用“線頭卻牽出”點明這一情節與后文情節間的線索關系。這種以“線頭”來比喻小說情節的方式,也反映出脂批將小說情節視為情節線的思維意識。

以上所述,從藝術結構論的視角來看,線式思維是古代小說評點家分析小說結構時的一種思維方式與思維意識。無論是重視某個語詞、某個道具的多次出現,還是關注小說情節發展的線索性、脈絡性,或是以線條流的方式來看待小說情節,甚至直接以“線”“線頭”來比喻小說情節等,都是線式思維的具體表現。

二、藝術鑒賞論中的線式思維

古代小說評點中的線式思維,不僅存在于藝術結構論中,也存在于藝術鑒賞論中。藝術鑒賞論中的線式思維也有多方面的表現。

小說評點藝術鑒賞論中的線式思維,首先表現在評點家常常將小說的藝術美感與小說構成要素(主要是情節)的線式運動相關聯。

例如,金批水滸第一回中,小說描寫史進派莊客王四去山寨里給朱武等三位頭領送信,三位頭領寫了回信,并且賞了王五兩銀子,讓王吃了十來碗酒,王下山后,撞上時常送物事來的小嘍啰,便被小嘍啰一把抱住,又拖去山路邊村酒店里吃了十數碗酒。金氏此處的評點是“寫王四酒醉,不作一番便倒,又轉出時常送物事小嘍啰來。筆墨回環兜鎖,妙不可言”?。金氏認為,小說中有關王四醉倒的相關描寫,不是一個步驟、一個情節就寫出來,而是先寫在山上吃酒,再寫遇到小嘍啰等多個步驟才寫出來的,金氏稱這樣的描寫是“筆墨回環兜鎖”,并贊其“妙不可言”。“回環兜鎖”是一種彎曲環繞的線條形態,說明金氏是將相關情節看作一個線條式的運行過程,并將其運行形態作為審美對象,這也體現出一種線式思維的審美方式。

將情節的線式運動作為審美對象的思維方式在其他小說評點家身上也同樣存在。例如《紅樓夢》第六回甲戌本回末批語有“一進榮府一回,曲折頓挫,筆如游龍”?,脂批認為,該回所寫事項繁雜多樣,作者的筆觸豐富精彩,如游龍一般,“筆如游龍”也是對于小說情節等要素所構成的線式運動所做的審美鑒賞。又如,《三國演義》第十九回中寫到呂布眾叛親離,手下三位將領侯成、魏續、宋憲商議出路,宋憲提出三人應該棄布而走,魏續認為不如擒拿呂布獻給曹操,毛氏此處評點是“一個商量要走,一個決計要擒,敘法又參差又次序”?。毛氏認為,小說描寫中,從“商量要走”到“決計要擒”,情節發展富于變化,所謂“又參差又次序”,這也是對于情節發展變化呈現出來的線式運行美的欣賞。

小說評點在藝術鑒賞論中的線式思維,還表現在對于小說中線索式構成要素間轉折、銜接之美的重視和欣賞。

當然,小說中的線索式構成要素主要也是情節。小說評點中,評點家對于情節與情節的銜接、過渡之處往往高度重視。比如金批水滸第六十一回評語有“如此交卸過來,文字便無牽合之跡”?,這里的“交卸”是指情節之間的轉換銜接。金氏認為小說該段文字中的情節銜接天然順暢,沒有“牽和之跡”。又如毛宗崗在《三國演義》第八回評語中有“此處又放過董卓,接入王允,斗筍俱妙”的說法?,這里的“接”“斗筍”表現出的也是對于相關情節銜接轉換之妙的欣賞。又如張竹坡在《金瓶梅》第十七回中的評語有“一篇花團錦簇卻如此過節結煞。奇絕”?,這也是對該回文字過渡結束之處的欣賞。再如甲戌本《紅樓夢》第十四回夾批有“接上文,一點痕跡俱無”?,也是對小說情節銜接過渡順暢自然的欣賞。這些例子都表明小說評點家對于情節與情節的銜接、過渡之處高度重視,并且以各自的語言表達出對這種美的欣賞。而情節的轉折、銜接之處,正是情節運行過程中,前一條情節線與后一條情節線之間接續、連接的關鍵節點。評點家對于這些關鍵節點進行點評與欣賞,正表現出評點家對于情節線式運動的藝術感知力與審美鑒賞力。

小說評點在藝術鑒賞論中的線式思維,還表現在評點家對于藝術要素線索式運動所形成的節奏之美的欣賞。

古代小說評點中有大量關于節奏之美的論述。例如《金瓶梅》第十二回中,寫到西門慶聽說潘金蓮與琴童偷情,怒不可遏,于是先打琴童,后打潘金蓮。該回連寫西門慶打潘、潘辯解、春梅幫潘說情等情節,張竹坡連用六個夾批,即“一緊”“一緩”“又一緊”“又一緩”“又一緊”“又一緩”?。這些批語點出這一段情節運行的張弛有度,快慢結合,并最終由緊張趨向緩和的節奏變化過程。“緊”與“緩”所揭示的正是小說情節運動的節奏運動和節奏美感,張氏評點表明他對于這一情節運行節奏變化的高度感知力與鑒賞力。又如金批水滸第六回中,小說描寫林沖和陸虞侯喝酒,林沖要小解,于是“下得樓來,出酒店門,投東小巷內去凈了手。回身轉出巷口”,金氏此處評點是“筆捷如風”?。“筆捷”指的是短時間內情節密度大,節奏進展快,即林沖下樓、出門、凈手、轉出巷口等一系列情節銜接緊湊,形成快節奏的運動,也與后文林沖碰到丫鬟說娘子被騙的緊張情勢一脈貫穿。“筆捷如風”表現出金氏對于情節節奏美感的一種欣賞。

古代小說評點家不僅關注情節運行節奏的速度變化之美,也關注情節運行節奏的力度變化之美。小說評點中,常有“輕輕一帶”“輕輕一過”等評語,這是評點家感覺到情節運行力度輕、節奏感輕的地方,而所謂“大筆力”“大落墨”“幾千斤力氣”等評語,則往往是評點家感覺到情節運行力量強、節奏感強的地方。相關評點用例也較多,限于篇幅,不再展開。

小說評點在藝術鑒賞論中的線式思維,還表現在對于以“曲”為美的欣賞。以“曲”為美也是線式運動所呈現出的一種美感形態。

以“曲”為美在小說評點中較為常見。例如金批水滸中就多次提到“曲”之美。金批水滸第十三回中,劉唐欲投奔晁蓋商量劫生辰綱之事,不料因在廟中睡覺反被下鄉巡查的都頭雷橫當賊抓住,雷橫帶著劉唐前往晁蓋家中休息。晁蓋和雷橫私下見面,晁蓋欲救雷橫。但小說中沒有直接就寫晁蓋如何救劉唐,而是先寫雷橫告別晁蓋,并說請保正免送,行文于此出現一個小波折,金圣嘆夾批是“救作一曲”?,而晁蓋對雷橫的回答是“卻罷,也送到莊門口”,金圣嘆夾批“文情曲曲折折,并無一筆直寫”?。在第十九回中,林沖在火拼王倫后,請晁蓋坐第一把交椅,晁蓋卻說要請宋萬、杜遷兩位首領來坐,金氏批到“此句乃是作者惟恐文字直遂,故聊借作一曲。若真有此事,便當抹之”?。這幾處的“曲”都是與“直”相對,指的是情節進展中故意加入插曲,讓情節波瀾起伏,不至呆板無變。再如第五十二回中,金氏夾批有“只李逵一拍,看他曲曲寫來,誓不肯作直筆”,“看他如此斗出機會來,曲筆妙筆,非人所能也”。?這其中“直筆”依然與“曲筆”相對,金氏強調“曲曲寫來”“曲筆妙筆”的精彩,都表現出金氏對于小說情節曲折多變之美的欣賞。

同金圣嘆一樣,其他小說評點家也表現出對于“曲”之美的欣賞,例如張竹坡就多次強調《金瓶梅》的“曲”“曲折”“曲筆”之美。在《批評第一奇書〈金瓶梅〉讀法》中,張竹坡說“其所以不露痕跡處,總之善用曲筆、逆筆,不肯另起頭緒用直筆、順筆也。夫此書頭緒何限?若一一起之,是必不能之數也。我執筆時,亦必想用曲筆、逆筆,但不能如他曲得無跡、逆得不覺耳。此所以妙也”?。這指出《金瓶梅》藝術高妙的表現之一是多用曲筆、逆筆,不用直筆、順筆。而曲筆、逆筆主要指敘事的回環多變。在《金瓶梅》第一回回前評中,張竹坡說:“凡人用筆曲處,一曲兩曲足矣,乃未有如《金瓶》之曲也。何則?如本意欲出金蓮,卻不肯如尋常小說云‘按下此處不言,再表一個人,姓甚名誰'的惡套。乃何如下筆?因思從兄弟‘冷遇'處帶出金蓮;然則如何出此兩兄弟?則用先出武二;如何出武二?則用打虎;如何出打虎?是依舊要先出武二矣。不則依舊要按下此處,再講清河縣出示拿虎矣。夫費如許曲折,乃依舊要按下另講。”?這段話中,張氏認為小說作者寫潘金蓮時,沒有開門見山地直接介紹潘的生平經歷,而是從武松和武大郎的“冷遇”、武松打虎、玉皇廟諸人談論老虎等寫起,中間安排無數曲折。張氏認為這反映出作者構思的紆徐回環、情節安排的“曲折”巧妙。小說后文應伯爵邀請西門慶去看武松一節中,張氏批語是“看打虎,前已安線在吳道官口中。今止用伯爵來說足矣,乃又不肯直出,卻閑閑借不吃飯寫出。……《金瓶》筆法慣用此等也”?。這里的“慣用此等”指的也是《金瓶梅》敘事的“曲筆”“曲折”之妙。張竹坡多次提及《金瓶梅》的“曲”,反映出張氏對于《金瓶梅》情節圓轉回環、迂回曲折之美的高度重視與欣賞。

除金、張二人之外,其他小說評點家也有一些以“曲”為美的用例。例如王府本《紅樓夢》第七十七回回前批語有“前文借晴雯一襯,文不寂寞;此實借司棋一引,文愈曲折”?,這里的曲折,主要也指行文的波折多變。又如毛宗崗批評《三國演義》第八回評語有“此處忽又一頓。波瀾倏起倏落,大有層折”?,其中“層折”二字基本也相當于“曲折”。類似例子尚有許多,限于篇幅不再分析。

以上所論,從藝術鑒賞論的視角來看,線式思維也是小說評點家在欣賞、體驗小說藝術之美時所具有的一種思維方式。無論是對小說情節運動變化之美的欣賞,還是對小說情節銜接、過渡之處的重視,或是對情節運行的節奏、力度之美的重視,還是以“曲”為美等,都與小說構成要素的線式運動相關。評點家遵循小說構成要素的線式運動來體驗、欣賞小說之美,也是一種線式思維的表現。

三、小說評點中線式思維的存在形態與原因分析

從存在形態來看,小說評點中的線式思維是有顯有隱的。也就是說,小說評點中的線式思維,既有顯性的存在,也有隱性的存在。所謂顯性的存在,是指小說評點中線式思維比較明顯的、顯而易見的一些存在;所謂隱性的存在,是指小說評點中線式思維比較隱含的、不容易體察的一些存在。線式思維的顯性存在較多體現在小說評點的結構論中。例如前文所論,評點家直接以“絲”“線”“線頭”等詞語來形容相關情節,將情節比喻成一系列線條,就是線式思維比較明顯的一種存在形態。線式思維的隱性存在主要體現在小說評點的鑒賞論中。例如前文所論,評點家在分析鑒賞小說美感時,往往將小說情節視為一些線條,情節的線式運動、情節線與情節線之間的轉換與銜接等是評點家的鑒賞重點與審美重點。這其中,評點家雖然很少用“線”“線頭”等詞語加以評點,但線式思維卻暗含在評點家的審美心理與思維方式之中,這就屬于線式思維的一種隱性存在。本文所論的線式思維,是將顯性存在與隱性存在都包含在內的。

在小說評點中,作為顯性存在的線式思維,較多體現在小說評點的藝術結構論中,即評點家常將小說視為一系列線索的構成,并常常尋找、提點這些線索的存在。這種情形中,線式思維多是具體可見的,是比較容易理解的。而小說評點中,作為隱性存在的線式思維,較多體現在小說評點的藝術鑒賞論中,即評點家常常按照線式思維的邏輯來觀察、體驗、欣賞小說情節等線索性要素的運動之美、銜接之美、節奏之美等。這種情形中,線式思維多數是不可見的,是深藏于評點家的思維方式、審美方式、感受方式之中的。

那么,古代小說評點中,為何會存在線式思維這一思維方式呢?其背后又有哪些深層原因呢?

本文認為,小說評點中的線式思維,首先與小說的文體特征有關。線式思維與小說的時間性特征有關。小說是一種時間的藝術,時間性是小說的首要屬性,“小說完全摒除時間后,什么都不能表達”?。小說諸要素中最能體現時間性的是情節。情節在時間的邏輯進展中運行,這個運行過程使得情節具有運動的屬性,也因此具有了節奏感。與情節的時間性、運動性相關,小說評點中有大量對于節奏美、運動美的欣賞。在節奏美、運動美之中,又呈現出一種“曲”線的運行形態。歸根結底,小說的節奏美、運動美、“曲”之美等來源于小說內部要素尤其是情節的線式運動。對于小說而言,是情節的線式運動構成了作品的節奏美、運動美、曲線美。與此相應,小說評點中對于藝術運動構成要素的分析,表現為藝術結構論中的線式思維;而對于藝術運動的形態美、銜接美、節奏美、曲線美的分析,表現為藝術鑒賞論中的線式思維。因此,小說的時間性特征,是小說評點中存在線式思維的前提之一。

就中國小說而言,線式思維還與古典小說的民族特征有關。中國古典小說中,常有一些對于人物的隨身物件、居處擺設等的描寫,比如武松的哨棒、孟玉樓的月琴、潘金蓮與宋惠蓮的鞋、賈府的碟子等,都是古典小說的描寫對象。這些小物件、小擺設是小說行文的重要線索之一,甚至是推動小說情節發展不可或缺的重要內容。評點家對這些物件、道具的不斷追蹤與重視,便表現為評點家的線索式結構意識。中國古典小說中,還大量使用伏筆、照應等藝術手法,相關情節之間本身就是有線索可循、有脈絡可依的。當評點家對之分析、提點,指出前后情節間的脈絡關系時,也表現出一種線索式思維意識。因此,古典小說的一些民族特征,也是小說評點中線式思維的存在前提之一。

小說評點中的線式思維,還與評點家的審美方式、鑒賞方式等有關。如前所述,小說評點中的線式思維,體現在藝術結構論與藝術鑒賞論等多個方面。從藝術結構論的角度看,小說評點家習慣找尋、觀察、欣賞小說藝術的一些線索性、脈絡性因素,反映出評點家對于小說藝術的線索性、內部規律性的重視與探求。從藝術鑒賞論的角度看,小說評點家習慣并傾向于將小說要素的線式運動作為審美對象,對之進行體驗與欣賞,反映出的是評點家的一種重視自我體驗、自我感知的審美方式。這種審美方式,是一種以主體體驗為特征的審美方式,是一種用自我內在的心理感受和心靈律動去感知、體驗藝術的審美方式。這種主體體驗性的審美方式,不僅存在于小說評點家身上,也存在于古代其他文藝批評家身上。

往深處說,小說評點中的線式思維,與中國美學傳統是一脈相承的。實際上,線式思維不僅存在于古代小說評點中,也存在于古代詩文批評、書畫理論等批評理論中。小說評點家所具有的主體體驗性審美方式,也是古代詩文批評家、書畫理論家身上存在的一種審美方式。線式思維符合中國美學傳統,也符合中國傳統藝術的特點。學界早有人指出,中國藝術與西方藝術的不同之一,就是“西方重色彩,中國重形體;西方為團塊藝術,中國為線條藝術”?。“線條性”不僅是中國藝術的特點,也是中國文藝批評理論的一個特點,相關問題筆者將另文論述,此處不贅。?

四、余論

本文的論述中心是古代小說評點中的線式思維。本文認為,線式思維是古代小說評點中存在的一種思維方式。這一觀點并非無中生有、標新立異,而是有其淵源的。目前學界一些研究中,已經觸及線式思維的相關內容。例如,有學者分析《金瓶梅》的回目時,認為一些回目雖然題為兩事,但實際上所敘事件基本沿著一條線索綿延而下,并舉張竹坡的相關評點為例,認為張氏“敏銳地發現了這一點”?。實際上,這樣的分析已經觸及張竹坡評點中線式思維的一些表現了。因此,本文所論的“線式思維”,是在繼承學界相關成果基礎上的進一步探索。

分析與認識小說評點中的線式思維,有著多方面的價值和意義。對于線式思維的提煉與概括,是對小說評點內部規律的一種歸納與分析。本文所舉例子中,涉及到金圣嘆、張竹坡、毛宗崗、脂硯齋等批評家的相關評點,線式思維是這些評點家身上一種共通的、普遍存在的思維方式。這表明小說評點作為一種民族化的批評理論,存在一些規律性的思維方式與思維路徑,線式思維便是其中之一。

同時,在小說評點中,線式思維具有本體論、方法論等多方面價值。對于評點家而言,線式思維不僅是評點家分析小說結構時遵循的一種思維方式,也是評點家體驗、欣賞小說之美所遵循的一種審美方式。線式思維不僅是評點家分析小說結構的方法和工具,也是批評家鑒賞小說時的一種思維路徑與心理體驗路徑。當評點家用線式思維的方式去分析小說結構時,線式思維具有方法論的意義,當評點家用線式思維的方式去體驗小說之美時,線式思維便具有本體論的意義。因此,線式思維是本體論與方法論的統一,也是藝術批評理論“體”與“用”兩方面的合一。

對于線式思維的分析與認識,有助于理解小說評點中一些術語的出現與使用。古代小說評點中的一些批評術語,與線式思維存在一些聯系。譬如,前文所舉“草蛇灰線”這一評點術語中便蘊含著線式思維的因子在內。再如,“伏脈千里”“一線穿”等評點術語,也與情節之間的線索性、脈絡性相關。又如,“山斷云連”“橫云斷山”等評點術語,也與情節之間的連續性、接續性相關。因此,小說評點中一些術語的出現與使用,或多或少都包含著線式思維的因子在內。

對于線式思維的分析與認識,有助于理解小說評點與古代其他藝術批評之間的相通性。宗白華曾說:“中國各門傳統藝術……不但都有自己獨特的體系,而且各門傳統藝術之間,往往互相影響,甚至互相包含……各門藝術在美感特殊性方面,在審美觀方面,往往可以找到許多相同之處或相通之處。”?而線式思維便是小說評點與傳統詩文批評、書畫理論之間的一種相通之處。此處僅以小說評點與書法理論的相通性來舉例分析。中國書法中,不僅書法藝術具有線條性,書法理論中也存在著線式思維的思維方式。書法理論的一些筆法術語,也包含著線式思維的因素在內。例如書論中的“起筆”“轉筆”“折筆”“結筆”等都具有時間性特征,都包含著書法筆畫線的線式運動因素在內。小說評點中,這些書法術語也常被評點家使用。曾有學者認為,小說評點使用書法術語的認識論原因是“古人的思維方式重具象,抽象化程度不高”,評點概念與書法概念都屬于“具象中的抽象”,“在抽象的概念中,暗示讀者用圖像的眼光去逼視作品的空間結構和空間性能”,這是一種從空間角度分析書法術語何以進入小說評點的方式?。然而按照本文所論的線式思維的觀點看,書法術語之所以進入小說評點中,恰恰是因為小說和書法的時間性特征。書法中的“起筆”“結筆”“轉筆”等術語都具有較強的時間性特征,是一些時間線索的提示詞,這些術語能進入小說評點中,恰是因為它們含有線式思維的因子在內,能夠表現小說情節在時間運行中的一些節點特征。因此,本文認為,小說評點之所以能使用書法理論的一些術語,與二者之間都具有線式思維的特征相關。也就是說,本文認為,線式思維是小說評點與書法理論的相通性之一。

綜上所論,小說評點中的線式思維,是一種具有民族特色的思維方式,值得進一步認真思考與深度發掘。

注釋:

① 表格中,所輯評語均出自金圣嘆評點《第五才子書施耐庵水滸傳》第二十二回的相關內容(鳳凰出版社2008年版)。

② 關于“簾子”出現14處、潘金蓮叫“叔叔”出現39處、“笑”出現38處等內容,參見金圣嘆評點《第五才子書施耐庵水滸傳》第二十三回相關內容(鳳凰出版社2008年版)。

③??? ?????[清]金 圣嘆著,陸 林 輯 校 整 理《第 五 才 子 書 施 耐 庵 水 滸傳》,《金圣嘆全集》第三、四冊,鳳凰出版社2008年版,第34、794、81、1121、172、265、265、366、954頁。?中“救作一曲”或為“故作一曲”之誤。

④ 關于“月琴”出現九次,“角門”出現四次,“園門”出現三次,“鞋”出現八十次的相關評點,參見《張竹坡批評第一奇書金瓶梅》第二十七回至第三十回相關內容(齊魯書社1987年版)。

⑤⑥⑦⑧⑨⑩???[明]羅貫中著,[清]毛宗崗評改,穆儔等標點《三國演義:毛評本》,上海古籍出版社1989年版,第209、16、58、73、117、121、239、93、97頁。

??????[法]陳慶浩編著《新編石頭記脂硯齋評語輯校》(增訂二版),聯經出版事業股份有限公司2010年版,第602、165、583、155、259、709頁。

? 一些學者在分析板兒和巧姐互換佛手和柚子這一情節時,認為其中體現了一種隱喻性、互文性敘事,參見孔慶慶《〈紅樓夢〉敘事模式的互文性探析》(《明清小說研究》2018年第4期)。

?????[清]張竹坡評,王汝梅、李昭恂、于鳳樹校 點《張 竹 坡 批評第一 奇書金瓶梅》,齊魯書社1987年版,正文第2、266、187-88、7、28頁。

?[清]張竹坡《批評第一奇書〈金瓶梅〉讀法》,《張竹坡批評第一奇書金瓶梅》,齊魯書社1987年版,正文前第27頁。

?[英]佛斯特《小說面面觀》,花城出版社1981年版,第34頁。

? 梁一儒、宮承波《民族審美心理學》,中央民族大學出版社2003年版,第296頁。

? 筆者認為,線式思維是中國古代文學藝術批評的一個特點,不僅體現在小說評點中,也體現在其他藝術批評中。此外,線式思維在中國哲學、中國文化的其他領域中也有體現。因論題涉及范圍較廣,一篇論文難以盡述,筆者擬寫系列文章予以闡釋,本文僅以小說評點中的線式思維為論述中心。

? 關于這一論述,參見張進德、胡艷平《〈金瓶梅詞話〉的回目設置與事件敘寫》(《明清小說研究》2017年第4期)。

? 宗白華《中國美學史中重要問題的初步探索》,《美學散步》,上海人民出版社1981年版,第26頁。

? 關于這一論述,參見張世君《明清小說評點的書法入思方式》(《暨南學報》2001年第5期)。