山西蘋果品種現狀分析及發展建議

(1.山西省農業科學院果樹研究所,山西 太原 030031; 2.果樹種質創制與利用山西省重點實驗室,山西 太原 030031)

山西省地處黃土高原東部,自然地理環境優越,具有發展蘋果產業具有得天獨厚的優勢,是我國蘋果優勢產區和出口基地。蘋果產業在我省果業經濟發展中占有舉足輕重的地位。但從生產栽培及品種選育現狀來看,存在主栽品種結構單一,上市期過于集中,貯藏壓力大,加工能力不足,市場價格波動較大等問題,制約了我省蘋果產業提質增效健康發展。

1 生產現狀

1.1栽培面積

截至2017年,山西省蘋果栽培面積達30.14萬hm2,總產量575.16萬t,種植面積和產量分別占全省水果栽植面積和產量的54.3%和60.5%[1]。全省30多個縣(市、區)把蘋果作為脫貧攻堅重點產業,形成了以晉南丘陵區、呂梁山南麓邊山丘陵區和晉中丘陵區為主的蘋果優勢栽培區[2]。

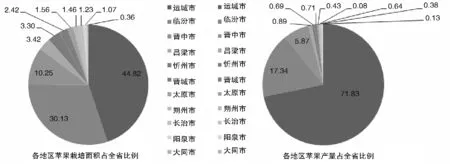

從圖1可以看出,全省蘋果生產主栽區集中在運城市、臨汾市和晉中市,栽培面積約25.68萬hm2,占全省蘋果總面積的85.19%;呂梁市、忻州市、晉城市、太原市、朔州市、長治市、陽泉市、大同市有零星栽培,栽培面積共計約4.46萬hm2,僅占全省蘋果總面積的14.81%。

運城市是全省最大的蘋果主要栽培區,栽培面積約13.51萬hm2,占全省蘋果總面積的44.8%;產量為413.1萬t,占全省蘋果總產量的71.8%。臨猗縣、萬榮縣和芮城縣是運城市三大主要發展區,更是全省蘋果產業發展的重點區域,其栽培面積達9.72萬hm2,占運城市蘋果面積的72%,占全省蘋果栽培面積的32.2%;產量為312.1萬t,占運城市蘋果總產量的75.5%,占全省蘋果總產量的54.3%。

圖1 山西省蘋果栽培面積分布及產量(2017年)

1.2栽培品種分布

目前我省規模化栽培的蘋果品種約10余個,主要有富士系、嘎拉系、元帥系、秦冠、華冠、美國8號等,零星栽培品種約20余個[3]。

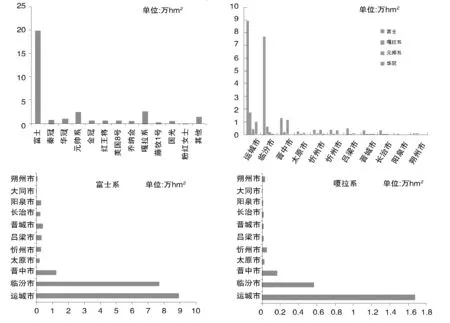

栽培品種面積方面,從圖2可以看出,富士系、嘎拉系和元帥系是三大栽培品種,栽培面積居多,占總面積的81.87%;依次是華冠、秦冠等我國的自主品種,栽培比例小,僅占3.19%和2.42%。

主栽品種過于單一,其中以富士系最具代表性,據不完全統計,2017年,富士系蘋果的栽培面積達19.73萬hm2,占全省蘋果種植總面積的65.47%,主要分布在臨猗、吉縣、萬榮、芮城、平陸等縣(市)。另外,嘎拉系蘋果的栽培面積為2.57萬hm2,僅占全省蘋果種植總面積的8.51%;元帥系蘋果的栽培面積為2.38萬hm2,僅占全省蘋果種植總面積的7.89%。

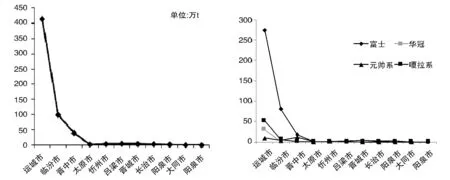

栽培品種生產產量分布方面,從圖3可以看出,富士系、嘎拉系和華冠產量居多,基本與栽培面積成正比,達475.79萬t,占總產量的82.72%;尤其是富士系蘋果,產量占總產量的66.83%;元帥系和華冠不相上下,排名第四,占總產量的4.99%,比華冠少了0.37%,華冠主要種植于運城地區,晉中市、太原市、陽泉市、朔州市等地基本沒有栽培,而元帥系栽培區域分布比較均勻,各縣地市均有栽培,其中晉中市栽培面積最大,占元帥系總面積的45.27%。

栽培品種發展分布方面,運城、臨汾和晉中地區均以富士系為主,種植面積達17.88萬hm2,產量372.00萬t;其次為嘎拉系蘋果,種植面積為2.40萬hm2,產量59.43萬t;另外,華冠、美國8號等早、中熟蘋果品種面積有5.39萬hm2。太原市、忻州市、呂梁市、晉城市、長治市是以紅富士、元帥系為主,富士系種植面積約1.51萬hm2,產量10.34萬t;元帥系種植面積約0.72萬hm2,產量3.32萬t;陽泉市、朔州市和大同市是以國光蘋果為主栽品種,面積約0.08萬hm2。

栽培品種成熟期方面,我省蘋果主產區早熟品種面積約3.55萬hm2,中熟品種4.38萬hm2,晚熟品種20.88萬hm2,早、中、晚熟品種比例為1∶1.2∶5.9,晚熟比例偏大,尤其是富士系品種,栽培面積比例達到了65%以上,且遠超位于第二的嘎拉系品種,比嘎拉系多出56.94%。而且,運城、臨汾和晉中地區等主要生產區均是以富士系為主,嘎拉系和元帥系品種次之(圖2),栽培品種過于雷同,多樣化程度低,導致了我省蘋果貯藏壓力過大,上市時間過于集中,市場價格波動較大,制約了我省蘋果產業的健康發展。

栽培品種類型方面,鮮食品種的栽培面積約28.8萬hm2,占全省面積的96%以上,加工品種僅有0.03%,且僅在運城市和太原市有零星栽培。

圖2 我省主栽品種的栽培面積情況(2017年)

1.3品種選育現狀

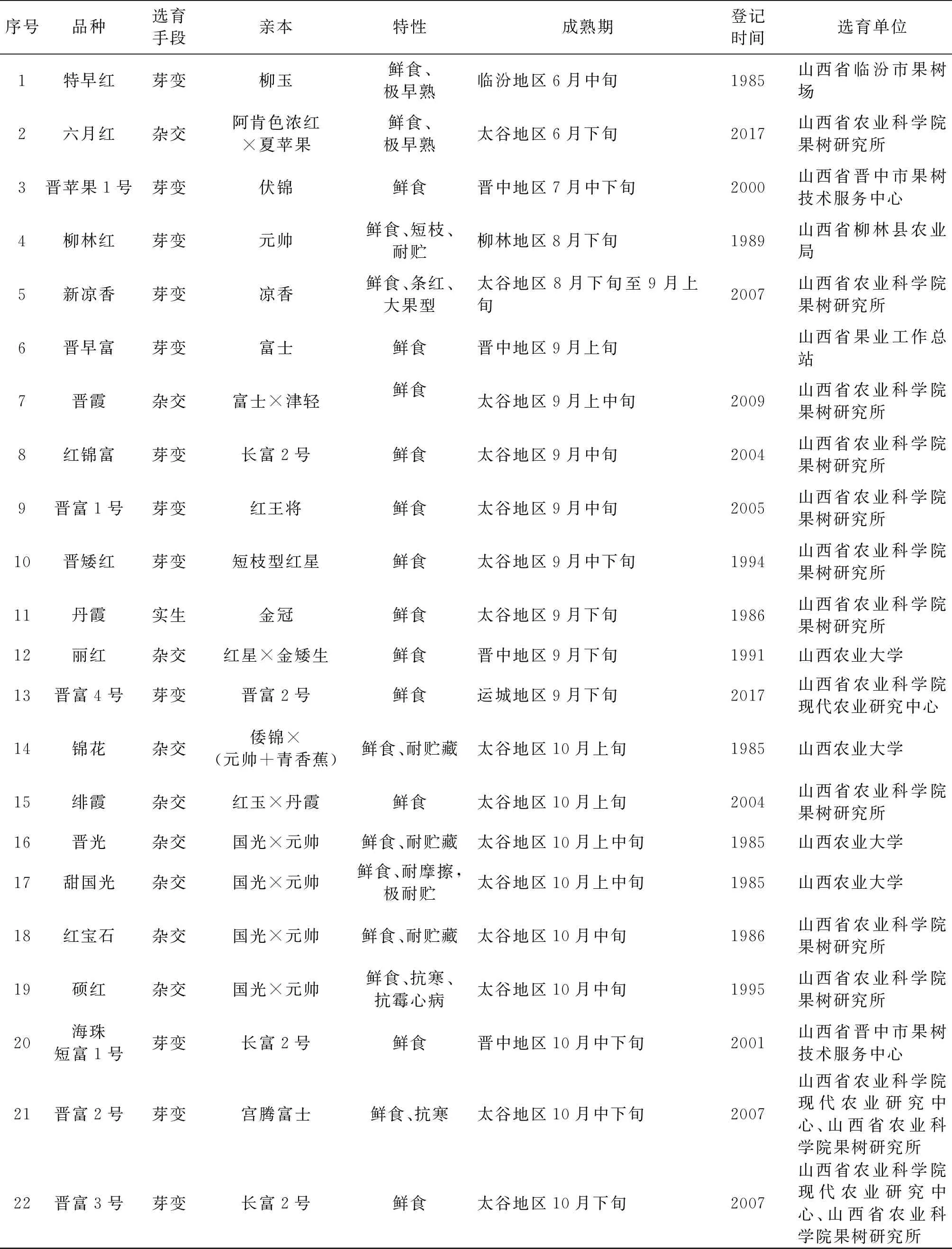

我省于20世紀50年代開始蘋果種質資源的保存和利用研究,目前,保存品種資源有170個左右[3]。在品種選育方面,育種目標以“選育優質、豐產、耐貯和抗性強的鮮食品種”為主,先后審(認)定品種20余個。其中,晚熟品種包括紅寶石[4]、晉光[5]、甜國光[5]、錦花[5]、碩紅[6]、海珠短富1號[7]、丹霞[8]、紅錦富[9]、緋霞[10]、晉富1-3號[11,13-14]、晉早富[12]等;中熟品種主要有柳林紅[15]、麗紅[16]、晉矮紅[17]、新涼香[18]、晉霞[19]等;早熟品種較少,有特早紅[20]、晉蘋果1號[21]、六月紅[22]。這些新品種在我省乃至全國蘋果產業發展中發揮著重要的作用。

品種選育親本方面,從表1中可以看出,富士、元帥、國光是我省最常用的育種親本,所占比例約54.54%。其中,以富士系為親本選育的品種有7個,以元帥、國光為親本選育的品種有5個。選育方法多以芽變和雜交為主,其中,采用芽變措施選育的品種達54.54%,采用雜交育種的有40.91%,只有1個是采用實生選育的新品種。

品種選育類型方面,選育審定的這些品種均為鮮食品種,未見加工品種的相關報道,難以滿足蘋果加工市場的需求和競爭。

品種選育成熟期方面,以中晚熟品種居多,占81.82%。早熟品種僅占18.12%。

2 品種發展建議

因此,從目前生產栽培現狀來看,品種結構調整是我省蘋果產業亟待解決的主要問題。

2.1調整選育目標

我省從20世紀50年代開始,育種目標以“選育優質、耐貯、抗性強的鮮食新品種”為主。隨著經濟社會的發展和居民生活水平的提高,人們對果品的品質、多樣性、功能性和即時性等消費要求是越來越高,育種應根據消費需求及市場需求,重新定位,調整育種方向,要從單一的選育優質的鮮食品種擴展到選育鮮食型、加工型、功能型等品質多樣化品種,同時選育抗晚霜、適宜設施栽培等多抗性和栽培多樣性的品種,從而滿足市場多樣化需求和生產栽培需求,獲得較高的經濟效益和生態效益。

2.2優化品種區域布局

只有在適宜的自然地理氣候條件下,不同品種才能充分發揮其固有的優良特性。目前,我省中南部地區基本上均是栽種富士系蘋果,其他品種規模很小,難以成氣候。因此,生產推廣者要掌握每個優良品種對應其規劃的區域布局和配套的優質豐產栽培技術體系,對全省蘋果栽培區進行品種適地適栽和優化區域布局,而且,兼顧優化品種結構,擴大蘋果上市時間空間和豐富上市種類,滿足市場優質化、多樣化需求,為落實一村一品,服務三農政策,創建區域優勢品牌,和發展健康產業打好基礎。

2.3本土新優品種介紹

2.3.1 六月紅[22]山西省農業科學院果樹研究所從美國引進的接穗,父母本為Arkasas Black × Summer Apple,2017年12月通過山西省林木品種審定委員會審定。果實近圓形,果形端正,果頂較平,果點中等,果面濃紅色;果皮偏薄,果肉黃白,風味香甜;可溶性固形物12.50%,糖酸比14.56∶1;在山西晉中地區6月下旬果實成熟,萌芽力較強,發枝力中等,以短果枝、腋花芽結果為主。早果性和豐產性較強,8年生高接園平均每667 m2產2 453.3 kg;抗寒性強,較抗蘋果樹腐爛病和早期落葉病。

表1 近年來山西省審定的部分品種情況表

2.3.2 新涼香[18]山西省農業科學院果樹研究所和山西生農業高新技術園區管理服務中心合作選育,是“涼香”蘋果的條紅芽變品種,2008年通過山西省農作物品種審定委員會審定。果實長圓形,果個大,果實條紅著色,色彩鮮亮;果點中等,果柄中長,果頂較平;果皮偏薄,果肉黃白,細、脆、汁多;風味香甜、口感好,可溶性固形物14.4%,糖酸比60∶1;在山西省晉中地區8月底9月初成熟;豐產性好,5年生高接園平均每667 m2產2 871.0 kg。

2.3.3 丹霞[8]山西省農業科學院果樹研究所選育的優質中晚熟品種,是金冠的實生后代,1986年通過山西省專家技術鑒定。果實圓錐形,披鮮紅條紋,底色黃綠;單果均重225 g,果皮薄,肉質細、脆;汁液多,風味香甜,口感好,可溶性固形物含量17.0%;果實耐貯藏,貯藏后期無皺皮現象;在山西省晉中地區10月中旬成熟;萌芽率中等,成枝力較強,以短果枝結果為主,早果性好,抗逆性強,樹體粗放管理即可達到豐產。

2.3.4 晉富2號[13]山西省農業科學院果樹所和山西省現代農業研究中心共同選育,是宮騰富士的芽變品種,2007年通過了山西省林木品種審定委員審定。果實長圓形,果個大,平均單果重235.8 g;果實條紅著色,色相整齊;果肉黃白,細、脆、汁多;風味香甜、口感好,可溶性固形物含量為15%;在山西省晉中地區果實10月下旬成熟;果實商品率高,越冬適應性較強。