厚煤層巷道礦壓監測支護效果分析研究

李 濤

?

厚煤層巷道礦壓監測支護效果分析研究

李 濤

(山西汾西礦業集團雙柳煤礦,山西 柳林縣 033399)

礦壓監測是檢驗巷道支護效果的主要方法之一,以凌志達礦1505厚煤層工作面為研究背景,對該工作面巷道在掘進期間和回采期間進行礦壓監測,分別從巷道圍巖變形及錨桿、錨索受力情況進行分析研究,結果表明:高強度、高預緊力強力錨桿支護技術在大斷面厚煤巷中的使用是可行的,在該礦能有效控制大斷面厚煤巷圍巖的變形,減少巷道的維修,支護效果良好。

厚煤層;巷道支護;礦壓觀測;支護效果

井工開采中,井下巷道和工作面的支護設計是整個礦井生產的重要環節。根據實際的礦井地質生產條件,綜合考慮可能發生的各種情況,確定與礦井相適應的支護設計,是其核心技術。如何確保支護設計的合理得當,則需要在巷道支護后,進行不間斷的礦壓觀測,確保巷道在經歷掘進和回采期間,圍巖變形在合理范圍內,錨桿索受力在正常受力范圍內。

本文以凌志達礦1505厚煤層工作面為研究背景,通過工作面礦壓觀測的方法,研究該工作面支護效果,研究成果可以檢驗該礦1505工作面支護設計的合 理性。

1 礦壓觀測方案

凌志達煤礦現開采15#煤層,屬復雜結構煤層,煤層傾角為1°~3°,厚度為2.56~6.00 m,平均4.22 m,含0~4層夾矸,夾矸厚0.05~0.93 m,平均0.46 m。工作面設計走向長度為2952 m,停采線230 m,可采走向長度2722 m,傾斜長度207 m,設計采高4.3 m。工作面采用一次采全高的采煤方法。

該煤礦1505工作面順槽采用高強度高預緊力錨桿錨索支護:錨桿為Φ22 mm×2400 mm高強螺紋鋼,每個斷面內布置6根頂錨桿,距離巷幫250 mm,均勻布置在巷道頂板,間排距為1000 mm×800 mm;每個斷面內8根幫錨桿,距離巷道頂板400 mm,距離巷道底板500 mm,錨桿水平布置,間排距為900 mm×800 mm。

(1) 掘進期間礦壓監測。在1505工作面回風順槽SMG600型錨桿試驗段的2360 m和2460 m附近安裝了錨桿錨索測力計和巷道表面位移觀測測站,用于監測巷道掘進階段和工作面回采階段錨桿錨索的受力變化、頂板離層和巷道表面位移變化情況。

(2) 回采期間礦壓監測。在1505工作面回風順槽距回采工作面50,100,150,200 m位置,分別安設4組表面位移觀測測站,測量回采期間巷道表面位移變化情況。

2 礦壓監測結果及分析

2.1 掘進期間礦壓監測結果及分析

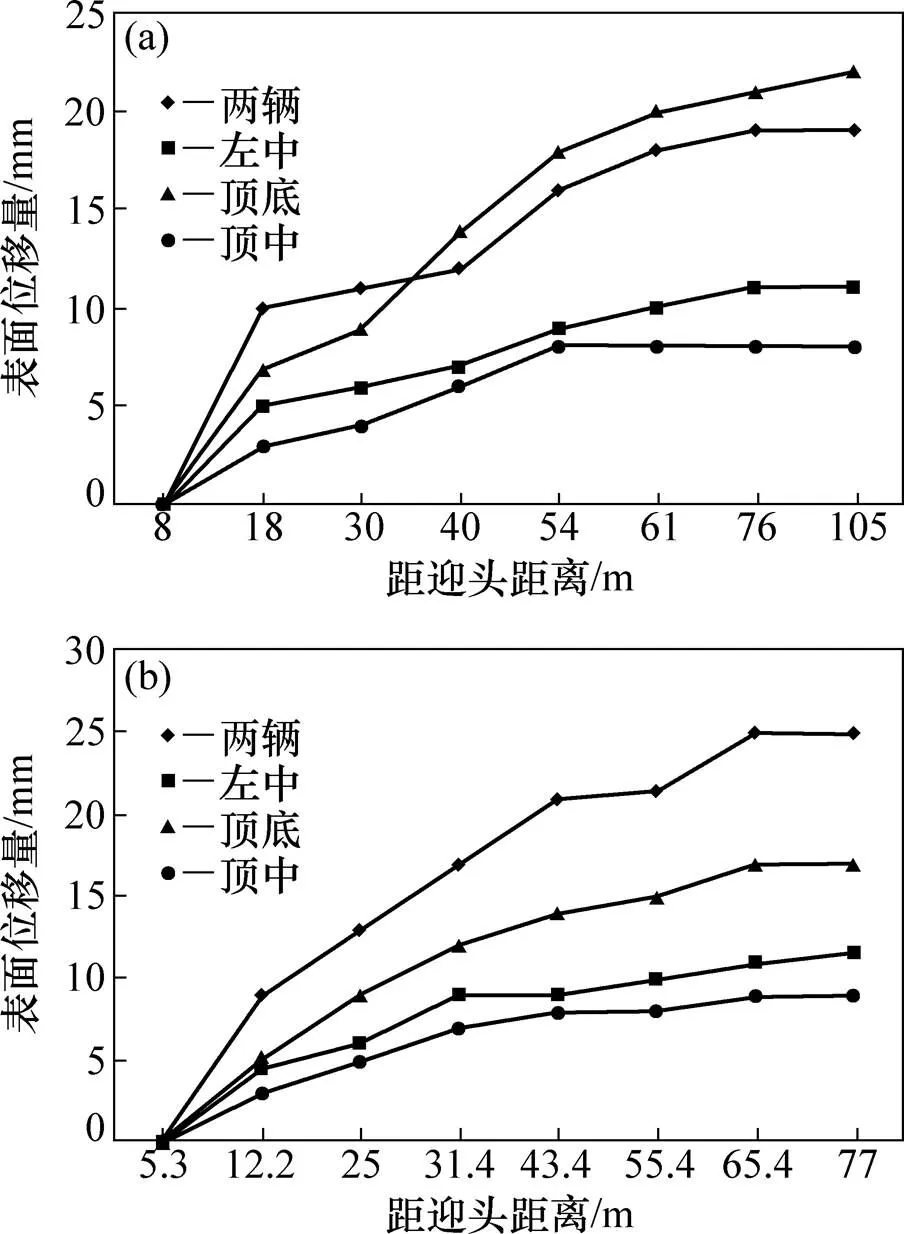

(1) 巷道表面位移監測。1505回風順槽掘進期間表面位移變化曲線如圖1所示。由圖1可知:第一測站巷道兩幫的移近量約為19 mm,該移近量占巷道總寬的0.3%,上幫移近量為11 mm,下幫移近量為8 mm。巷道頂底板之間的移近量為22 mm,該移近量占巷道設計高度的0.6%,其中,巷道底鼓量為14 mm,頂下沉量為8 mm。第二測站巷道變形量雖然在量上有較小的差異,但是基本上和第一觀測站觀測結果沒有本質上的區別,巷道支護達到了預期的效果。

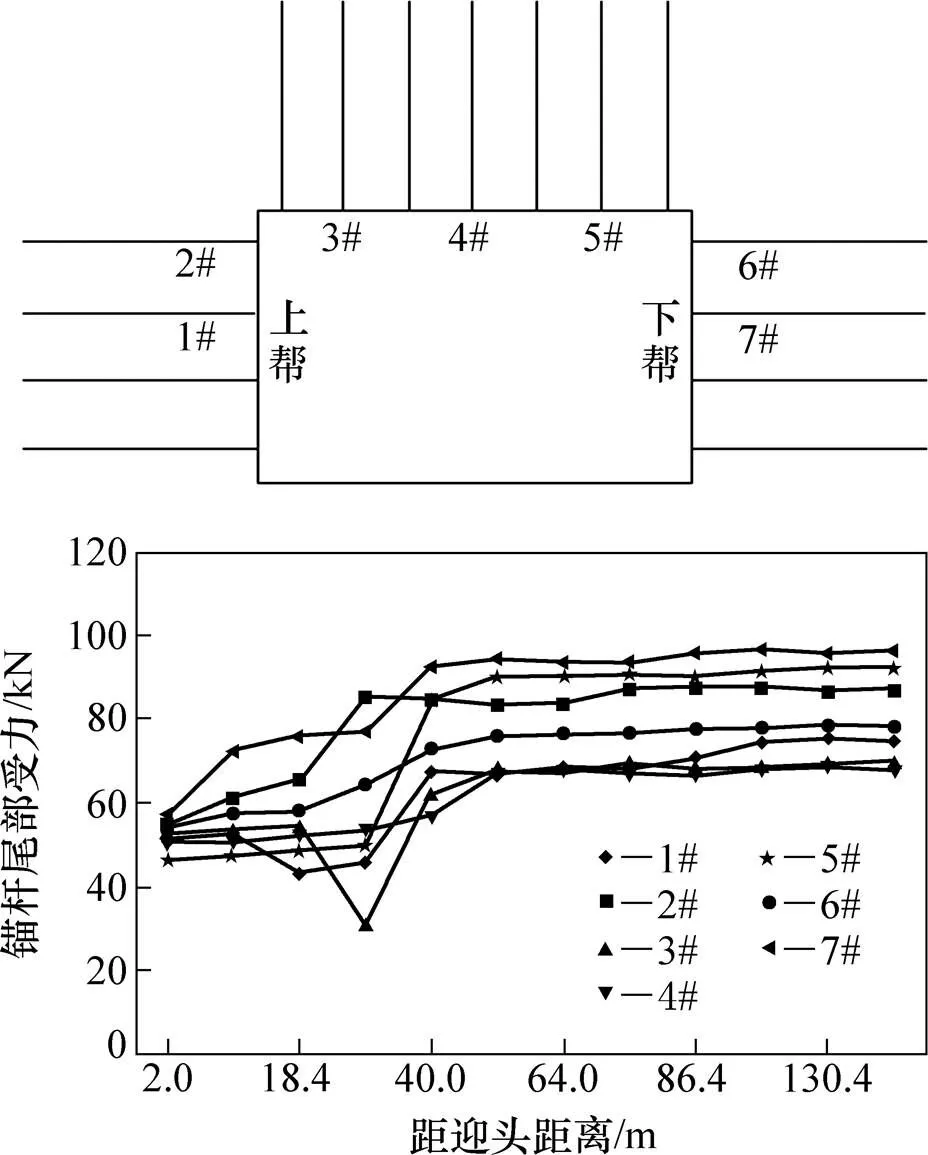

(2) 錨桿受力監測。錨桿受力監測采用GYS-300錨桿測力計進行監測。第一綜合測站錨桿編號所對應巷道斷面具體位置及錨桿受力曲線見圖2。第二綜合測站錨桿編號所對應巷道斷面具體位置及錨桿受力曲線見圖3。由錨桿受力曲線可以看出:錨桿在巷道掘進以后,整體受力較小,隨著巷道的掘進以及時間的推移,錨桿受力逐漸增大,當達到一定程度以后,錨桿受力趨于穩定狀態。通過圖2可以看到,在距離掘進工作面18 m以后錨桿所受到的應力逐漸增大,直到掘進工作面距離測站50 m以后才趨于穩定。通過圖3可以看到,測站在布置以后錨桿所受到的應力逐漸增大,直到掘進工作面距離測站52 m以后才趨于穩定。兩測站測得最大張力為104 kN,最小張力為53 kN。

(a) 第一綜合測站;(b) 第二綜合測站

圖2 1505回風順槽掘進期間第一綜合測站各錨桿測力計分布及受力變化曲線

2.2 回采期間礦壓監測結果及分析

在1505工作面回采期間,對第一綜合測站錨桿錨索受力進行了現場監測,結果如圖4和圖5所示。

圖3 1505回風順槽掘進期間第二綜合測站各錨桿測力計分布及受力變化曲線

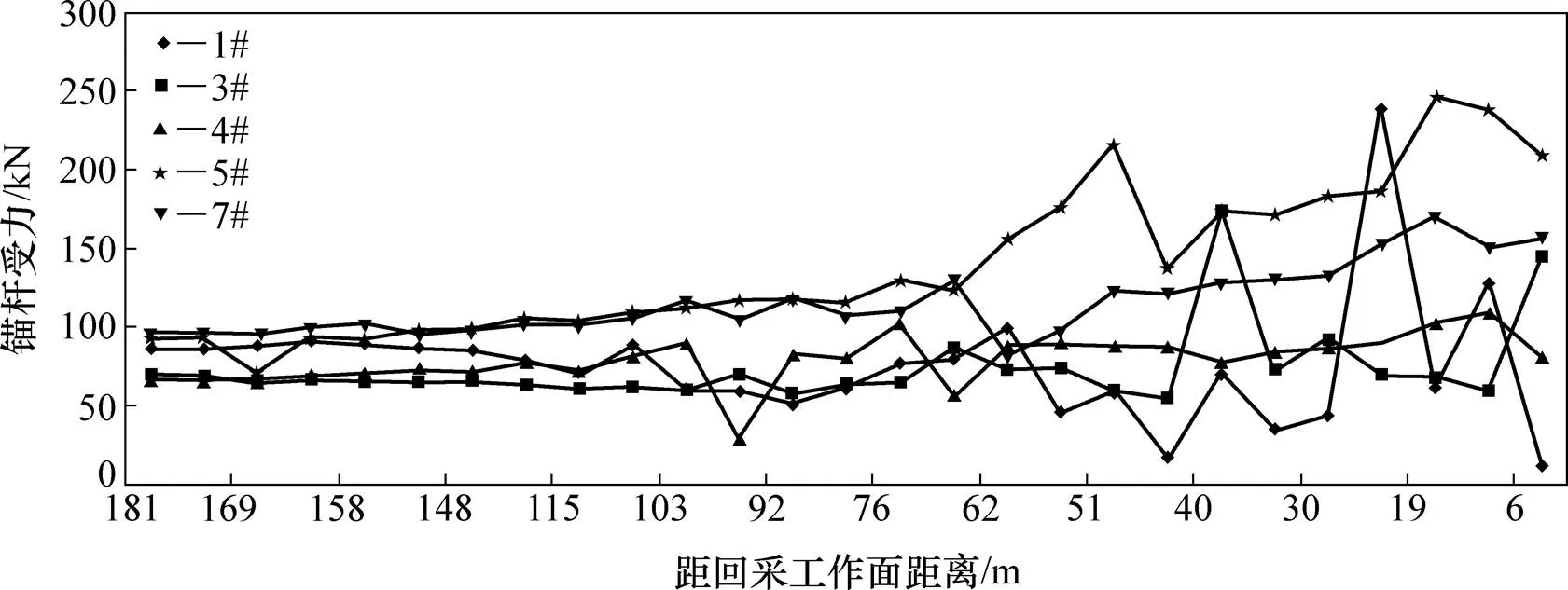

從圖4可以看出,當測站距工作面距離大于110 m時,隨著工作面的推進錨桿受力變化很小;當測站與工作面距離在110 m與70 m之間時,錨桿受力開始產生一定的變化,有緩慢增加的趨勢;當測站與工作面距離在70 m與20 m之間時,隨著工作面的回采,受工作面超前支撐應力的影響,錨桿受力變化極為劇烈,存在突然增大或減小的現象;當測站與工作面距離小于20 m時,靠近8104工作面采空區一側巷道頂板和側幫錨桿受力總體上呈現增加趨勢,靠近1505工作面一側巷道頂板錨桿受力增加,側幫錨桿受力大幅降低。

從圖5可以看出,隨著工作面的回采錨索受力變化程度明顯小于錨桿受力變化程度,測站距工作面距離大于110 m時,隨著工作面的回采錨索受力變化很小;當測站與工作面距離大概在110 m與47 m之間時,錨索受力出現一定的波動;當測站與工作面距離在47 m以內時,錨索受力隨著工作面的回采逐漸增大。總體來看,中間錨索受力變化程度小于兩側錨索受力變化程度。

在工作面回采期間,分別對1505回風順槽回采工作面50,100,150,200 m位置進行表面位移觀測,測量回采期間巷道表面位移變化情況(見圖6)。

圖6(a)為距離工作面前方50 m處開始布置測站的觀測結果,從圖6(a)可以看出,工作面受采動影響較為明顯,隨著工作面的推進,巷道頂底板和巷幫移近量逐漸增大,特別是距離工作面小于16 m時,工作面兩幫移近量為275 mm,頂板移近量為192 mm。

圖4 工作面回采期間1505回風順槽錨桿受力變化曲線

圖5 工作面回采期間1505回風順槽錨索受力變化曲線

圖6 回采期間1505回風順槽各位置表面位移變化曲線

圖6(b)為距離工作面前方100 m處開始布置測站的觀測結果,從圖6(b)可以看出,工作面巷道在78 m以外的范圍基本上沒有太大變化,在78 mm以內的范圍,工作面受采動影響較為明顯,隨著工作面的推進,巷道頂底板和巷幫移近量逐漸增大,特別是距離工作面5 m時,工作面兩幫移近量為280 mm,頂板移近量為140 mm。

圖6(c)為距離工作面前方150 m處開始布置測站的觀測結果,從圖6(c)可以看出,工作面巷道在116 m以外的范圍基本上沒有太大變化,在116~50 mm范圍,工作面受采動影響較為不明顯。在50~43 m范圍,表面移近量忽然增大。工作面受采動影響較為明顯,隨著工作面的推進,巷道頂底板和巷幫移近量逐漸增大,特別是距離工作面5 m時,工作面兩幫移近量為412 mm,頂板移近量為194 mm。

圖6(d)為距離工作面前方200 m處開始布置測站的觀測結果,從圖6(d)可以看出,工作面巷道在116 m以外的范圍基本上沒有太大變化,在116~70 mm范圍,工作面受采動影響較為不明顯。在70~17 m范圍,表面移近量加劇。特別是距離工作面8 m時,工作面兩幫移近量為405 mm,頂板移近量為252 mm。

3 結 論

通過對凌志達煤礦1505工作面回風順槽、運輸順槽和頂回風巷在掘進期間和回采期間進行礦壓監測,從巷道圍巖變形及錨桿、錨索受力情況分析,表明高強度、高預緊力強力錨桿支護技術在大斷面厚煤巷中的使用是可行的,該項技術能有效控制大斷面厚煤巷圍巖的變形,減少巷道的維修,節約支護成本,實現礦井的安全高效生產。

[1] 趙吉誠.厚煤層回采巷道支護設計與礦壓觀測研究[J].內蒙古煤炭經濟,2018(1):118?119.

[2] 秦慶舉,楊 眷.厚煤層回采巷道支護設計與礦壓觀測研究[J].能源技術與管理,2016,41(S1):63?66.

[3] 朱德福.厚煤層回采巷道支護技術[D].太原:太原理工大學,2015.

[4] 嚴 紅.厚煤層巷道頂板變形機理與控制技術[D].北京:中國礦業大學(北京),2013.

[5] 耿獻文,王子升,林東才,等.厚煤層綜放煤巷錨桿支護礦壓觀測[J].礦山壓力與頂板管理,2002(2):48?50.

(2018?08?30)

李 濤(1991—),男,山西平遙人,助理工程師,從事煤礦采煤技術工作,Email:125221395@qq.com。