建十聊書畫

喻建十,天津美術學院教授、碩士研究生導師、美術創作研究院院長;國家教育部美術學專業類教學指導委員會委員;中國美術家協會會員、中國美術家協會美術教育委員會委員;中國書法家協會會員、中國書法家協會教育委員會委員、天津市書法家協會副主席;中國文藝評論家協會會員;天津市文聯委員。

我們開設“建十聊書畫”專欄,藉此來探討中國書畫筆墨技巧及精神層面的關系,解讀一個好的書畫家是如何通過“寄興筆墨”來表達個人修養、品格和心胸的。

夫子實雄放 浩如海波翻

我跟從伯翔師求藝以來,每次謁見都受益良多,先生那深入淺出充滿睿智的言語,可謂道盡人生真諦,書畫妙理,更加之時常得見其耄耋之年依然筆耕不輟的身姿,敬仰之情與日俱增。

暑伏的一天應伯翔師召喚,再次來到孫府聆聽教誨。進門后即見老師正在門側旁那張狹小的餐桌兼書案前伏案揮毫。給先生問安之后,便匯報了我學習及工作的近況。數語過后,先生話題忽轉,要我欣賞他最近完成的一批書畫作品。又有這樣一次難得的學習機會,我自然是喜不自勝,受寵若驚。看著擺放在面前那厚厚的一疊作品,我的第一感受就是慚愧與自責。老師如此高齡,創作精力卻那樣地旺盛,反觀我等晚輩,又有什么理由為自己的不努力不思進取尋找借口呢。

展現在我面前的這批作品是伯翔師為即將舉辦的大型書畫個展而精心創作的,其中既有尋丈的巨幅,也有不足盈尺的小品。其中的書法佳制比比皆是,有的清涼靈動,有的蒼茫遒勁,有的洋溢著古法,有的充滿著新意,無一不再次證明了先生在現當代書壇不可撼動的巨匠地位。對此,世間早已有定論,無需多言。而讓我更加興奮不已的是那一幅幅充滿生活情趣、活潑清新的繪畫,著實讓我拍案稱絕。

先生涉及繪事應是在古稀年后,但其起點高、悟性強,更加之那非常人所能企及的書法功底,甫一亮相,那種清新拔俗的格調就超越諸多畢其一生沉浸繪畫的美術家們不可以道里計。我相信但凡觀賞過伯翔師近期繪畫作品的行里人都會有同感。而此次觀賞的數十件繪畫作品再次增強了我上述的認知。

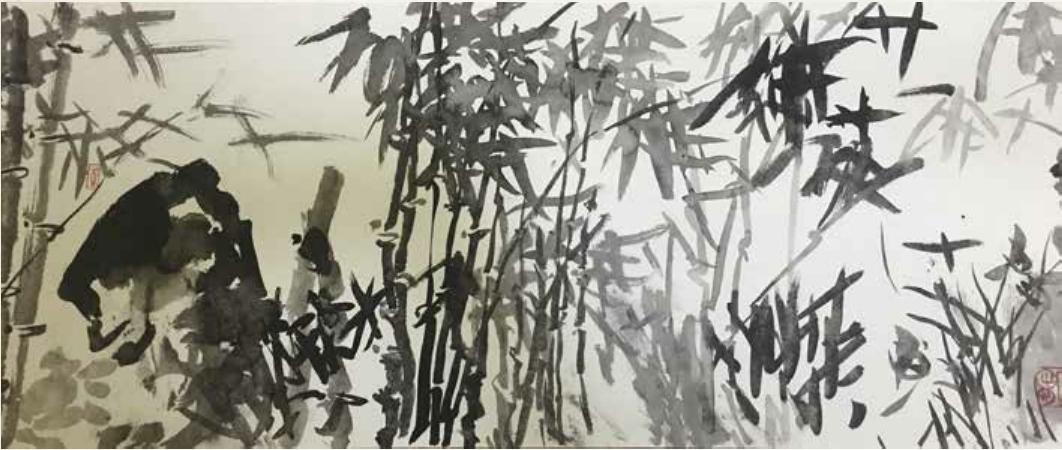

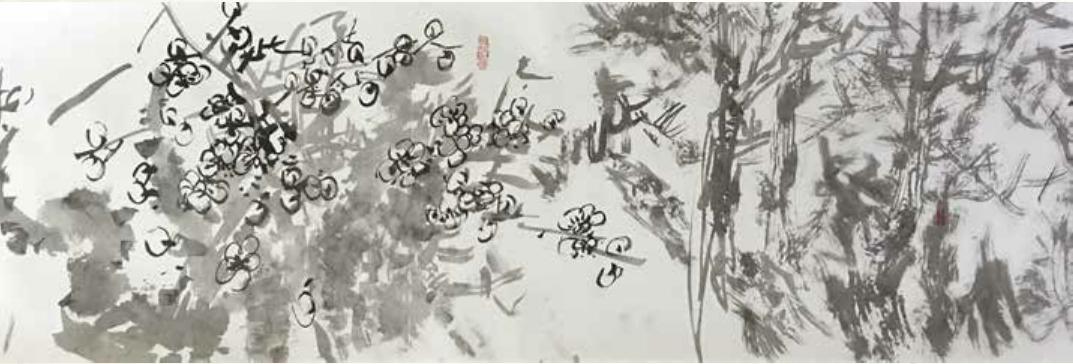

說到先生現在所企及的繪畫高度,則不能不提及其中一件約二十米的書畫合璧長卷。這是一件讓我感到震撼,感到欽佩,更讓我五體投地的巨制。該長卷的前約五米是以先生獨立高步的筆調抄錄宋代范仲淹的《岳陽樓記》,那動靜相生、變化莫測的線形與字形將范文的情懷與境界展示得淋漓盡致。此間佳處已然足使觀者如醉如癡。若仔細觀賞一下在將近十五米的狹長空間里孫老師是如何縱橫馳騁在花鳥畫世界中的,則更會讓我們激動不已,深切感受到耄耋老人的內心世界是何等地充滿激情、充滿活力。

當展開畫卷時,眼前頓然呈現的是一派迷離蒼茫的筆線墨痕,是那般地離披,又是那般地富有視覺沖擊力。真可謂墨氣紙色精彩動人,縱橫變化發于毫端,奧妙絕倫有不可形容之勢。古人曾評懷素書法為“援毫掣電,隨手萬變”,此語用以形容伯翔先生當時的作畫狀態,恐怕也是十分恰當的。 “當其下手風雨快,筆所未到氣已吞”,沖出畫面的這種豪邁之氣,實在讓人難以相信這是出自年過八旬況且還拖著病體的老人之筆下。若再想到這件十數米巨制是在寬不過二尺的飯桌上完成的,又能有哪個人不感到由衷的欽佩呢!先生不僅已然是書壇屹立于今的一座豐碑,這件花卉長卷更向世人證明了先生在畫壇上也是一座難以企及的高峰。仔細想來,當今畫壇上有多少孜孜以求的畫家終其一生未能達到這般出神入化的境地啊!遺憾的是因此作過長,這里只能刊載局部,難窺全豹,雖說大大減損了那溢發畫外的藝術感染力,但窺一斑即可知全豹。展觀此卷后,感慨良多的我,最后將萬般感受歸結為一個字——“服”。

縱觀古今,社會政治文化的變化在不斷左右著美術發展趨向。當20世紀八九十年代社會一派奮勇爭先之勢時,壯美雄強之畫風盛行,隨之伴生的恣肆刻露、霸悍造作的畫作也曾讓人感到不適。近些年來隨著社會普遍審美理想中對優美文雅風尚追求的日益彰顯,當下花鳥畫壇又出現了一些因過分講求平和、淡雅、恬靜、飄逸韻致,而導致畫面呈現出柔弱蒼白、陰盛陽衰的現象,但是,伯翔師卻始終能夠以過人的睿智和筆墨把控能力,分寸感極強地徘徊在壯美與優美之間,時而引領時代風尚,時而矯正流行缺憾,這件長卷就是明證。

如果說到評介這件佳作的關鍵詞,我想至少可以有豪邁、雄強、蒼茫、自然幾個審美語匯。極為難得的是先生在繪畫的過程中對此拿捏得十分得當,張弛有度,豪邁而不恣肆,雄強而不造作,蒼茫不感松糙,自然不失法度。其實,回過頭來看,上述評語不正是伯翔先生畢其一生在魏碑《始平公造像》中探求到的筆墨精神么。書畫相勾連之處,不僅在技法層面,在風格的塑造與氣韻的養成上也是互為因果、相得益彰的。這固然有兩個藝術樣式間所存在的審美共性使然的要素,作者深諳個中妙理的主動追求也是使之然的重要推力。伯翔師通了古今法,明察書畫理,徹底打通了書畫間的藩籬,構建了一個奇妙無比的書畫共生體。

正因如此,古來就有“善書者往往善畫”(宋郭熙《林泉高致集》)的定論。細數宋以后領銜時代的畫家也大都是一等一的書家,如元代的倪瓚、吳鎮,明代的沈周、唐寅、文徵明、董其昌,清代的傅山、龔賢、八大山人,及至近現代就更是奇峰并立,吳昌碩、齊白石、黃賓虹、張大千、潘天壽自是個中翹楚。伯翔師此卷之高屋建瓴,也奠定了或可比肩先賢的基石。

元代書畫巨匠趙孟有一首題畫詩,“石如飛白木如籀,寫竹還應八法通。若也有人能會此,須知書畫本來同。”這里將以往形而上的論道,演進為形而下的行動指南。曾經的書畫同源,進而為書畫同質、書畫同法。現代花鳥畫大家李苦禪從藝術實踐的層面進一步提出了“書至畫為高度,畫至書為極則”的觀點,明確了書畫相得益彰的關系。我們從此長卷中也可以清楚地看出兩者之間的關聯性。

書畫本是連理枝,書畫兼善的巨匠名家也代不乏人,人們對孫伯翔先生為當今書壇巨匠已成共識,隨著時間的推移,也必將會有越來越多的識者認知其于畫壇所處的高標地位,對此我篤信不疑。