入侵云南草地貪夜蛾的分子鑒定

張磊 靳明輝 張丹丹 姜玉英 劉杰 吳孔明 蕭玉濤

`

摘要草地貪夜蛾Spodoptera frugiperda(J.E Smith)是一種原產于美洲熱帶和亞熱帶地區的重要農業入侵害蟲,目前已從緬甸進入我國云南西南部地區,且呈現蔓延之勢。對入侵物種快速準確鑒定是早期預警和監測預防的關鍵。本研究采用分子標記手段,對采自云南5個縣(市)的83份樣品進行鑒定,通過PCR擴增細胞色素C氧化酶第1亞基(COI)和磷酸甘油醛異構酶(Tpi)兩個基因片段并進行序列測定分析。結果表明,基于CA)I基因片段的序列比對能夠對草地貪夜蛾進行準確的物種鑒定,并且能夠對其近源種甜菜夜蛾等進行鑒定。基于Ypi基因序列的特異單倍型位點比較分析,確認入侵我國的草地貪夜蛾均為“玉米型”。該研究為草地貪夜蛾的快速識別提供了方法支持,同時為進一步的蟲源地解析和遺傳溯源積累了寶貴的前期數據。

關鍵詞草地貪夜蛾;DNA條碼;單倍型;亞群

中圖分類號:S 435.132文獻標識碼:A DOI:10.16688/j.zwbh.2019121

草地貪夜蛾Spodoptera frugiperda,也稱秋黏蟲,具有雜食性、遷飛性、暴發性的特點。該蟲廣泛分布于美洲大陸,雖然在熱帶和亞熱帶地區以外區域不能越冬存活,由于其遠距離遷飛能力,在溫度適中的夏季和秋季,其危害范圍能夠向北延伸至加拿大。隨著全球經濟一體化的發展,國際交流和進出口貿易成為生物入侵的一個主要通道。草地貪夜蛾于2016年在非洲首次被發現,兩年時問內迅速擴散至撒哈拉以南幾乎44個國家,造成嚴重的玉米減產。2018年5月草地貪夜蛾首次確認侵入印度,2018年底已經在緬甸形成蟲源基地,并通過中緬邊境零星進入我國云南境內,嚴重威脅我國的糧食作物安全生產。

準確迅速地進行物種識別,是外來入侵生物綜合防控的關鍵技術。夜蛾科灰翅夜蛾屬Spodoptera包含有多種重要農業害蟲,包括常見的甜菜夜蛾S ex-igua和斜紋夜蛾S.litura等,均具有雜食性、分布廣泛等特點,由于形態特征相近,僅從外形難以區分,給傳統的形態學鑒定帶來一定的挑戰,且傳統的形態學鑒定方法受到蟲態、亞群、單倍型等影響,很容易與其他近緣物種混淆,急需開發分子手段,補充形態學鑒定的局限性,達到快速準確鑒定的目的。

當前針對草地貪夜蛾分子鑒定的主要標記有擴增片段長度多態性(amplified fragment length poly-morphisms,AFLP)、線粒體細胞色素C氧化酶亞基工基因(cytochrome c oxidase subunit I COD。以及位于Z染色體上的磷酸甘油醛異構酶基因(tri-ose-phosphate isomerase,Zpi)。其中基于線粒體OOI基因的序列分析是目前最常用也是最有效的分子條碼,基于個別SNP位點的比對還能夠達到鑒別草地貪夜蛾不同亞型的目的。研究顯示草地貪夜蛾雌性“水稻型”和雄性“米型”存在一定比例的雜交,由于線粒體母系遺傳的特征,因此往往容易造成分子鑒定結果的不一致。除CO工基因外,位于Z染色體的rpi基因也是草地貪夜蛾鑒定的標記基因,該標記由于位于核基因組,與寄主植物相關性更強,且在不同亞型鑒定上顯示出比線粒體標記更加準確的特性。將兩種標記鑒定方法有機結合,互為補充,互相驗證,可保證鑒定結果更加可靠。

本研究利用COI和Tpi兩個基因片段對入侵我國的草地貪夜蛾進行分子鑒定,探究該物種的快速識別技術,對于進一步明確其蟲源信息及其發生特征和暴發規律,以及指導草地貪夜蛾的監測預警和早期控制具有重大意義。

1材料與方法

1.1試驗材料

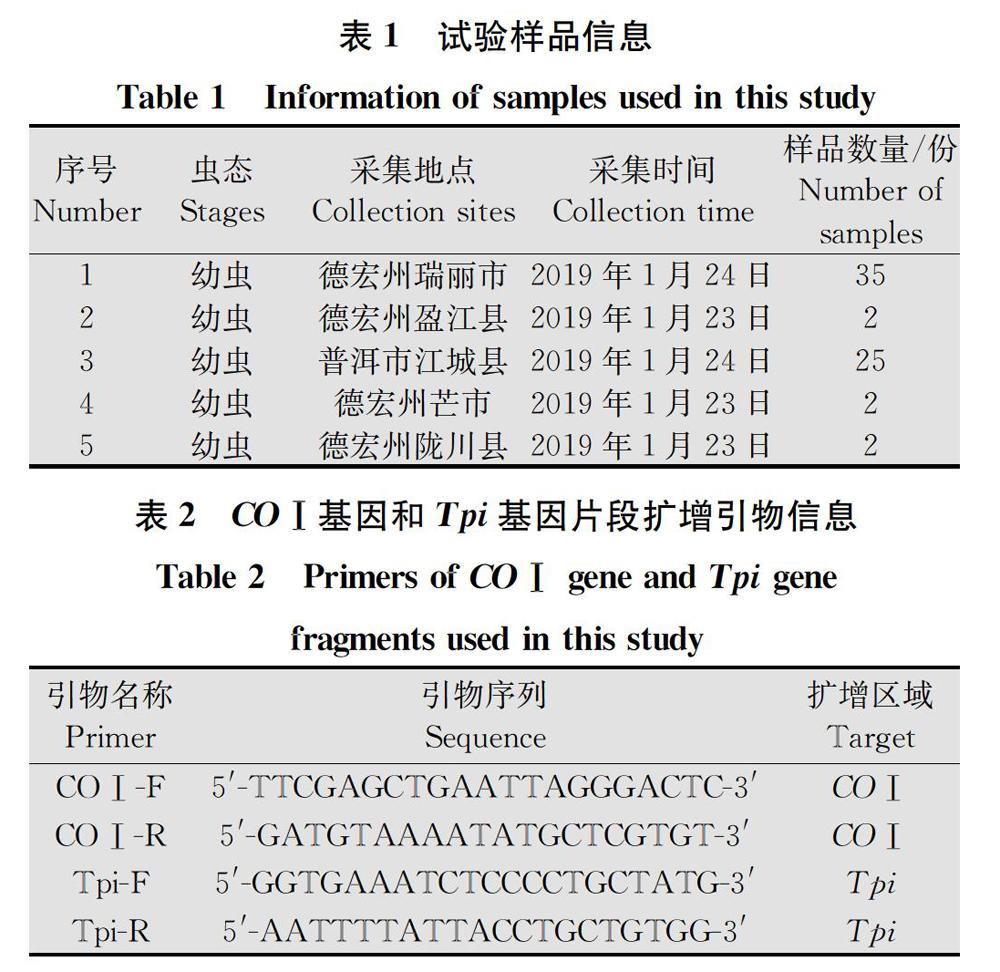

本次研究的樣品一共有83份,采集地點包括云南省德宏州的瑞麗市、芒市、隴川縣、盈江縣和普洱市江城縣等5個縣(市),寄主均為苗期至抽雄初期的冬玉米,每個地點樣品數2份至35份不等,所有樣品均為幼蟲。樣品采集后放入泡沫箱,活體常溫運送至實驗室,采用新鮮玉米葉片喂養,具體樣品信息見表1。

1.2DNA提取及PCR擴增

樣品DNA提取采用Muifisource Genomic DNAMiniprep Kit試劑盒,單頭蟲體用液氮研磨后,按照說明書進行標準操作,純化的DNA經過1%瓊脂糖電泳檢測,使用NanoDrop ND-2000儀器測定濃度,用作PCR擴增模板。

分別對CO工基因和gpi基因片段進行PCR擴增,引物序列見表2,采用全式金2×EasyTQq酶進行PCR擴增,PCR反應體系如下(50uL):DNA模板5uL,正反向引物各1.5uL,2×EasyTaq mix25uL,dd H217uL。PCR反應程序:94℃預變性5min,34個循環,每個循環94℃變性30S,60℃退火30S,72℃延伸1min,72℃延伸10min。

PCR擴增結束后,使用1%瓊脂糖電泳檢測擴增結果,選取與目標片段長度一致的單一片段PCR產物送生工生物工程(3a海)股份有限公司切膠測序,測序引物采用各自片段PCR擴增引物。

1.3數據分析

利用SeqMan和BioEdit軟件對正反向測序序列進行人工拼接及峰圖校正,獲得準確的CO工和Zpi基因片段序列。同時從GenBank數據庫下載已經發布的草地貪夜蛾對應基因序列以及Spo-doptera屬近緣物種的對應基因序列,去除低質量序列,所有核酸序列采用MEGA5.0軟件進行比對,截去兩端多余的序列,選取Kimura-2參數模型,依據鄰接法(neighbor joining,NJ)構建系統進化樹,系統樹各分支的自舉檢驗值(bootstrap)1000次重復檢驗。針對已經報道的基于Tpi基因序列的“玉米型”和“水稻型”單倍型特點,運用DNAMAN軟件進行特異位點差異比對,以此確認本研究草地貪夜蛾具體的亞型。

2結果與分析

通過PCR擴增,CO工引物及gpi引物在所有83份樣品中均得到很好的擴增效果,條帶單一整齊,其中COI基因片段長度約800bp,Ypi基因片段長度約400bp,均與預期片段大小一致(圖1)。該結果表明兩種基因片段均適合作為草地貪夜蛾分子鑒定的DNA條碼,引物顯示出很強的種屬擴增特異性。

通過序列測定和峰圖校正分析,得到了所有83份樣品準確的CO工基因片段和Tpi基因片段序列,其中COI片段長度均為789bp,除了采自芒市的1號樣品之外,其余82份樣品的COI序列完全一致。Tpi片段長度為386~388bp,其中芒市的1號樣品序列長度為388bp,其余82份樣品的序列長度均為386bp且序列完全一致。序列比對結果顯示芒市1號樣品與其余樣品的CO工序列相似度為92.9%,ypi序列相似度僅為83.76%,表明芒市1號樣品極有可能為不同的物種,而其余82份樣品為同一物種。

根據本研究測定的CO工序列及GenBank數據庫中下載的18條Spodoptera屬近緣物種COI序列,以棉鈴蟲Helicoverpa armigera COI序列作為外群,采用NJ法構建系統發育樹(圖2),由于本研究中有82份樣品序列完全一致,僅選取瑞麗1號樣品作為代表。

從系統樹可以看出,COI基因片段能夠將Spodoptera屬不同個體按照各自所屬的物種明顯地區分開來,來自同一物種的不同個體均優先聚在一起,且各分支均具有較高的支持率。其中采自云南的樣品與之前研究發表的草地貪夜蛾聚為一支,表明云南的所有82份樣品均為草地貪夜蛾,而采自芒市的1號樣品與甜菜夜蛾聚為一支,可將芒市1號樣品鑒定為甜菜夜蛾。且從系統進化樹可以看出,草地貪夜蛾與S.d0lichos和S.pulchella顯示出更近的親緣關系。

將本研究測定的草地貪夜蛾Tpi基因序列與之前研究發表的兩種亞型對應的Tpi基因序列進行單倍型比對分析,結果顯示在能夠區分“水稻型”和“玉米型”的10個多態性單倍型中,云南樣品在所有10個位點與“玉米型”單倍型完全一致(圖3),證明所鑒定的82份草地貪夜蛾樣品均為“玉米型”。鑒于本研究采樣地點全部來自玉米種植區,因此更加確認早期入侵我國的草地貪夜蛾屬于“玉米型”。

3討論

草地貪夜蛾作為一種入侵性極強的毀滅性害蟲,其入侵風險評估、快速識別技術和監測預防工作顯得尤為重要。當前,由草地貪夜蛾的快速擴散和嚴重為害引發全球關注,多國已經啟動應急處置預案,聯合制定綜合治理方案,歐洲已將其作為檢疫害蟲。由于我國并沒有草地貪夜蛾本地種,此次草地貪夜蛾從緬甸入侵我國,如不引起足夠重視,一旦全面暴發,后果將難以控制,給我國農業發展帶來嚴峻挑戰。

草地貪夜蛾在原產地美洲長期進化過程中分化成兩種生態型,根據取食寄主植物的不同分為“玉米型”和“水稻型”,前者主要取食玉米和高梁,后者主要取食水稻和狗牙根等草坪草。這兩種生態型在雌性性信息素成分、交配行為等生理學方面具有較為明顯的差異,然而兩種亞型之問并沒有絕對的生殖隔離,有報道顯示兩種亞型之問存在一定比例的雜交,給基于生理學差異和基于寄主選擇性的表型鑒定帶來更多的不確定性,并且兩種亞型在外部形態特征上基本一致,無法進行有效的形態學區分,目前開發分子標記是對兩種亞型進行區分的最有效手段。除此之外,草地貪夜蛾在低齡幼蟲期以及卵階段難以與其他近緣物種進行區分,也需要借助分子手段的輔助鑒定。對入侵害蟲進行快速準確的鑒定分型,明確其為害特征,有助于提前科學布局和開展針對性的防控措施,減少農林經濟損失,因此,開展基于分子輔助手段的鑒定工作很有必要且意義重大。

本研究采用分子標記手段,對入侵我國的草地貪夜蛾進行了準確的物種鑒定。所選取的兩個片段在所有樣品均得到較好的擴增,表明兩種標記都能夠達到對該物種進行快速鑒定的目的。同時,本研究采用的引物通用性強,對甜菜夜蛾DNA也能進行有效擴增,可以應用于Spodo ptera屬近緣物種的分子鑒定。且進一步通過Tpi基因序列特異位點單倍型分析,確認入侵我國的草地貪夜蛾為“玉米型”。由于本次研究的82份草地貪夜蛾樣品COI和Tpi兩個基因片段序列完全一致,推測入侵云南5個縣(市)的草地貪夜蛾均來自同一蟲源地,或侵入中國之后進行的擴散。

作為一種國際性重大遷飛農業害蟲,當前針對草地貪夜蛾的研究日益增多,采用COI和TPI等分子條碼能夠有效地對草地貪夜蛾進行物種鑒定,很容易與其他物種進行區分。但是,對于“玉米型”和“水稻型”的區分依然是研究的難點,當前也僅僅是依靠個別基因有限SNP位點的單倍型進行鑒定,由于草地貪夜蛾遷飛性強且分布廣泛,候選基因往往變異速率快,不少研究表明在相關位點出現雜合的現象,給鑒定分型帶來困擾。一直以來針對兩種亞型分析的方法也不斷改進,對鑒定的準確性要求不斷提高,然而,依然需要開發更多與取食寄主關聯的遺傳標記位點,達到鑒定的系統性和多重驗證。盡管目前兩種亞型的基因組數據已經發布,然而關于兩者取食不同寄主直接的基因和相關機制并未闡明,因此僅能通過與表型性狀關聯的分子特征進行亞型區分。

兩種不同亞型的草地貪夜蛾往往同時發生,目前非洲已經有兩種亞型的定殖為害。本研究雖然鑒定入侵我國云南地區的草地貪夜蛾均為“玉米型”,但是由于取樣地點和取樣數目的局限性,并不能完全排除“水稻型”草地貪夜蛾已經侵入我國,需要做好更大范圍的監測和調查。此外,關于本次研究的草地貪夜蛾的最初來源仍需要進一步確認,通過序列比對構建系統樹從而分析源頭的方法已證實可行。由于緬甸以及中國并沒有草地貪夜蛾本地種,需要深入厘清其來源,從源頭進行控制和管理,明確草地貪夜蛾發生動態規律,為指導草地貪夜蛾的科學防控提供更加可靠的信息。