草地貪夜蛾形態識別及防控對策

文/?山東省植物保護總站?關秀敏?王同偉

草地貪夜蛾,又稱秋黏蟲,屬鱗翅目,夜蛾科,灰翅夜蛾屬。該蟲原產于美洲熱帶和亞熱帶地區,具有適生區域廣、遷飛速度快、繁殖能力強、防控難度大等特性。受頻繁的國際貿易活動和季風氣候的影響,2016~2018年,該蟲先后入侵非洲、亞洲,目前已給100多個國家造成嚴重損失,是聯合國糧農組織全球預警的重大遷飛性害蟲。2019年1月11日,該蟲侵入我國西南、華南地區,截至5月31日,全國已有18個省(區、市)800個縣發生,面積達20萬公頃。綜合當前蟲情動態、發育進度及氣象條件等分析預測,6~7月將有大量成蟲遷入黃淮海、華北及東北等玉米主產區。玉米是山東主要糧食作物,一旦該蟲侵入成災,將對山東糧食安全構成嚴重威脅。為了便于農技人員準確識別草地貪夜蛾,及時做好防控工作,本文系統介紹草地貪夜蛾形態特征、發生規律和為害習性,在借鑒國內外研究結果基礎上,結合山東實際,初步提出山東省草地貪夜蛾的防控對策。

形態特征

成蟲:雌雄異形,翅展32~40毫米。雄蛾體長16~18毫米,前翅灰棕色,有淡黃色,橢圓形的環形斑,翅頂角向內各具一大白斑,環形斑下角有一白色楔形紋,翅外緣有一明顯的近三角形白斑。雌蛾體長18~20毫米,前翅多為灰褐色或灰色和棕色雜色,環形紋和腎形紋灰褐色,輪廓線黃褐色。雌蛾和雄蛾的后翅都為銀白色,有閃光, 邊緣有窄褐色帶。

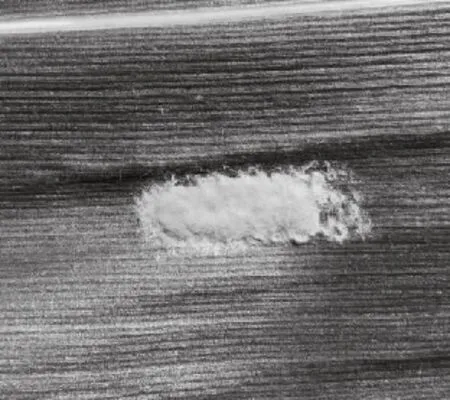

卵:卵粒為圓頂型,頂部中央有明顯的圓形點,底部扁平,直徑約0.4 毫米 ,高度約0.3毫米。初產時為淺綠或白色,孵化前逐漸變為棕色,通常100~200粒卵單層或多層堆積成塊狀,常覆蓋淺灰色的絨毛(雌蛾鱗片)。多產于玉米上部幾個葉片的正面,適宜溫度下,2~3天孵化。

雌蛾

雄蛾

初孵幼蟲

卵粒

卵表覆蓋鱗片、絨毛

低齡幼蟲

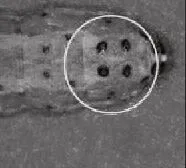

幼蟲:共6齡。1齡幼蟲體色為黃色或綠色,頭部青黑色,體長1.7 毫米左右。2齡幼蟲頭部由青黑色變為橙黃色,從2齡末期開始,體背變為褐色。低齡幼蟲體表具有白色縱條紋,各腹節背面都有4個長有剛毛的黑色或黑褐色斑點,1齡、2齡時各腹節背面斑點大小一致,從3齡開始,第8~9腹節背面的斑點顯著大于其他各節斑點,并表現出特有的正方形排列特征,第9腹節的4個斑點呈梯形排列。其他各腹節的4個斑點雖然也呈梯形排列,但方向與第9腹節相反。同時,也可以觀察到頭部“ V”形紋與前胸盾板中央的條紋一起形成的白色或淺黃色倒“Y”形紋,前胸盾板與頭部顏色一致。4~6齡幼蟲的頭部為淡黃色或深棕色,倒“Y”形紋也更明顯,有些個體左右顱側區具有不規則形狀的淡黃色斑點。高齡幼蟲體色和體長多變,體色有淡黃色、橄欖綠、棕色、暗灰色或黑色,體長通常為30~36毫米。幼蟲表皮粗糙,有皺紋和顆粒狀結構。

幼蟲頭部

第八腹節

蛹:長橢圓形,長14~18毫米,胸徑4.5毫米寬,初化蛹時為白色,逐漸變為棕色,紅棕色。蛹腹部末端有一對短而粗壯的臀棘,兩根棘的基部分開;棘基部稍粗,向端部逐 漸變細。氣門黑褐色,橢圓形并顯著外凸。蛹腹部 背面第5~7節各節上端有一圈圓形刻點,刻點中央凹陷。

發生規律及危害習性

草地貪夜蛾無滯育現象,在適宜區域,如中、南美洲、新入侵的非洲大部以及南亞、東南亞和我國的云南、廣東、廣西、海南等地,可周年繁殖,一年可發生多代。11~30℃均適宜其發育,在28℃條件下,30天左右即可完成一個世代,而在低溫條件下,需要60~90天才能完成一個世代。雌雄成蟲可多次交配,單雌產卵10塊以上,卵量約1500余粒。

該蟲食性廣,可取食玉米、高粱、甘蔗、谷子、大麥、小麥、水稻、蕎麥、棉花、燕麥、花生、大豆、豌豆、黑麥草、甜菜、蘇丹草、煙草、番茄、洋蔥等75科353種植物。玉米上,1~3齡幼蟲通常隱藏在心葉、葉鞘等部位取食,形成半透明薄膜“窗孔”;低齡幼蟲會吐絲,可借助風力擴散轉移到到周邊的植株上繼續危害;4~6齡幼蟲進入暴食期,取食葉片后形成不規則長形孔洞,可將整株玉米葉片取食光,也會鉆駐心葉、雄穗苞及幼嫩雌穗,影響葉片和果穗正常發育。苗期危害嚴重時,破壞生長點,形成枯心苗。

防控對策

1.防控目標

根據玉米生長期確定防治重點,玉米小喇叭口以前保苗為主,被害株率控制在10%以下;小喇叭口至大喇叭口期保功能葉為主,被害株率控制在20%以下;穗期保穗為主,被害穗率控制在10%以內。應急防控防治處置率達到95%以上,總體防治效果要90%以上,危害損失率控制在5%以下。

2.防控策略

鑒于該蟲首次侵入我國,防控工作從嚴掌握。技術層面上:成蟲遷入期集中壓制蟲源,嚴防大面積擴散;幼蟲期防早治小,減少被害率;長期治理樹立“長短結合、綜合防治”思想,協調運用生態、生物、化學措施。組織方式上:采取統防統治、聯防聯控、群防群治相結合策略。

3.技術措施

⑴生態調控措施:加強田間管理,實施健身栽培技術,提高玉米耐害性。過量施用氮肥有利于草地貪夜蛾取食并增加產卵量,要科學配方施肥,防止過量偏施氮肥。合理搭配玉米種植品種,玉米田可間作套種或插花種植豆類、南瓜、芫荽、苦菜、蕓香等對害蟲具有驅避性的植物和天敵誘集植物,減輕草地貪夜蛾蟲量。

⑵理化誘控措施:成蟲集中遷入期,利用草地貪夜蛾的趨光性、趨化性等特性誘殺成蟲。采用性誘劑、殺蟲燈、食誘劑等多種方式誘殺成蟲,降低成蟲種群數量,減少成蟲產卵量,壓低基數,減輕下一代危害。

⑶生物防治措施:采用保護利用自然天敵、人工釋放天敵及施用生物農藥等措施。有研究發現,草地貪夜蛾寄生性天敵有夜蛾黑卵蜂、島甲腹繭蜂、緣腹絨繭蜂等,捕食性天敵有蠼螋、獵蝽、花蝽、蜘蛛、螞蟻、草蛉等,防治過程中要注意保護利用。低齡幼蟲期,各地可因地制宜選擇甘藍夜蛾核多角體病毒、蘇云金桿菌、金龜子綠僵菌、球孢白僵菌、短穩桿菌等生物藥劑噴施或撒施,持續控制草地貪夜蛾種群數量。

⑷化學防治措施:草地貪夜蛾5~6齡為暴食期,防治要抓住3 齡以前關鍵時期。應急防控使用農藥按照《農業農村部辦公廳關于做好草地貪夜蛾應急防治用藥有關工作的通知》(農辦〔2019〕13號)推薦名單選擇。要根據農藥使用說明進行施藥,注意交替輪換用藥,施藥時間選擇清晨或者傍晚草地貪夜蛾活動取食階段,注意噴灑玉米心葉、雄穗和雌穗等關鍵部位。根據初步研究和相關省份防治經驗,草地貪夜蛾防治指標暫定百株幼蟲10頭(參照黏蟲),或心葉初期平均被害株率達10%、心葉末期平均被害株率達20%,或穗期被害穗率達10%。