創作“五四”愛國歌曲的“音樂之父”

吳志菲

五四.五四!

愛國的血和淚,

灑遍亞東大陸地!

雄雞一唱天下白,

同聲擊賊賊膽悸!

愛國俱同心,

壯哉此日!

壯哉五四!

100年前,年輕的北大激揚五四精神,引領著愛國青年前進的腳步;100年后,這首膾炙人口的紅色經典旋律齊聲唱響時,再一次見證了五四精神的傳承。這首《五四紀念愛國歌》是我國第一首直接歌頌這場偉大愛國運動的歌曲,是1924年為紀念五四運動5周年而作的歌曲,節奏急促激昂,催人奮進!

一首歌背后是一場群眾性的愛國運動

1919年1月,第一次世界大戰的戰勝國在法國巴黎召開“和平會議”,中國作為第一次世界大戰協約國之一參加了會議。在會議上,中國代表提出廢除外國在中國的勢力范圍、撤退外國在中國的軍隊、取消“二十一條”等正義要求。但是,巴黎和會不顧中國也是戰勝國之一,拒絕了中國代表提出的要求,竟然決定將德國在中國山東的權益轉讓給日本。

此消息傳到中國后,北京學生群情激憤,學生、工商業者、教育界和許多愛國團體紛紛通電,斥責日本的無禮行徑,并且要求中國政府堅持國家主權。在這種情況下,2月15日參加巴黎和會的中國代表提交了關于山東問題的說帖,要求歸還中國在山東的德租界和膠濟鐵路主權,以及要求廢除“二十一條”等不合法條約。但結果,北洋政府屈服于帝國主義的壓力,居然準備在《協約國和參戰各國對德和約》上簽字。最終,英、美、法、日、意等國不顧中國民眾呼聲,在4月30日還是簽訂了《協約國和參戰各國對德和約》(即《凡爾賽和約》),仍然將德國在山東的權利轉送日本。在巴黎和會中,中國政府的外交失敗,直接引發了中國民眾的強烈不滿。

5月1日,北京大學的一些學生獲悉和

會拒絕中國代表要求的消息。當天,學生代表在北大西齋飯廳召開緊急會議,決定5月3日在北大法科大禮堂舉行全體學生臨時大會。

5月3日晚,北京大學學生舉行大會,高師、法政專門、高等工業等學校也有代表參加。學生代表發言,情緒激昂,號召大家奮起救國。最后定出四條辦法,其中就有次日齊集天安門示威的計劃。

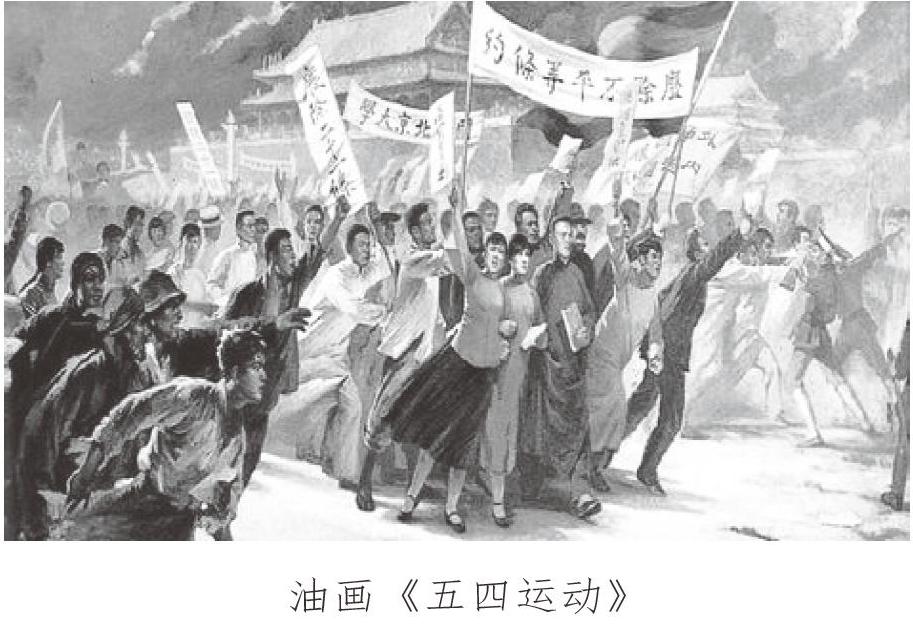

5月4日,北京3所高校的3000多名學生代表沖破軍警阻撓,云集天安門,他們打出“還我青島”“收回山東權利”“拒絕在巴黎和會上簽字”“廢除二十一條”“抵制日貨”“寧肯玉碎,勿為瓦全”“外爭國權,內懲國賊”等口號,并且要求懲辦交通總長曹汝霖、幣制局總裁陸宗輿、駐日公使章宗祥,學生游行隊伍移至曹宅,痛打了章宗祥,并火燒曹宅,引發“火燒趙家樓”事件。隨后,軍警給予鎮壓,并逮捕了學生代表32人。

北京學生的愛國運動,得到了各地青年學生和人民群眾的同情和支持,學生愛國運動的烈火迅速燃遍全國,發展成為全國性的反帝愛國運動。濟南、天津、上海、南京、成都、長沙、武漢、廣州等大中城市的學生,在日本、法國的中國留學生,以及廣大海外華僑,都積極展開各種形式的反帝愛國運動。

5月21日,日本駐華公使提交“緊急照會”,威脅北京政府.要它加緊鎮壓學生運動。6月1日,政府下令取締學生的一切愛國行動。這就更加激起了學生、群眾的憤怒。北京學生從6月3日起再次走上街頭演講,遭軍警鎮壓,有170多人被捕。第二天,又有700多名學生被捕。但是,學生們并未屈服。第三天上街演講的學生增加到5000多人。

北京政府對學生愛國行動的野蠻鎮壓,激起了全國人民的極大憤慨。6月4日,上海學聯得知消息后,立即通電全國,呼吁各界“主持公理,速起救援”。6月5日起,上海工人開始大規模罷工,以響應學生。在工人階級的帶動下,上海實現了學生罷課、工人罷工、商人罷市的斗爭局面。隨之,全國興起罷工風潮。滬寧、滬杭、京漢、京奉等鐵路和漢口、長沙、蕪湖、南京、濟南等城市的工人也紛紛罷工。商人罷市也遍及各地城鎮。“五四”愛國運動已突破了知識分子的范圍,發展成為以工人為主力、有小資產階級和資產階級參加的全國范圍的群眾愛國運動。

在全國人民的強大壓力下,北京政府被迫于6月7日釋放被捕學生。10日,罷免曹汝霖、陸宗輿、章宗祥3人的職務。但拒絕和約問題還沒有解決,斗爭仍在繼續。

6月11日,北京大學教授陳獨秀、高一涵等人到北京前門外鬧市區散發《北京市民宣言》,聲明如政府不接受市民要求,“我等學生、商人、勞工、軍人等,惟有直接行動以圖根本之改造”,陳獨秀因此被捕。各地學生團體和社會知名人士紛紛發出通電,抗議政府的這一暴行。

17日,北京政府違背全國人民意愿,企圖在《凡爾賽和約》上簽字,北京學聯立即號召學生投入拒簽和約的斗爭。18日,山東派出各界代表80多人進京請愿。北京、上海等地學生、工人紛紛響應。在巴黎的華工和中國留學生也強烈要求拒絕簽約。在這種情況下,中國代表團沒有出席巴黎和會在6月28日舉行的和約簽字儀式。至此,五四運動所提出的直接斗爭目標基本得到實現。

史學家評論,五四運動是中國革命史上劃時代的事件,是中國舊民主主義革命到新民主主義革命的轉折點;五四運動促進了馬克思主義在中國的傳播及其與工人運動相結合,從而在思想上和干部上為中國共產黨的建立準備了條件。中華人民共和國成立后,中央人民政府政務院于1949年12月正式宣布以5月4日為中國青年節。創作“五四”題材首曲轂“音樂之父”

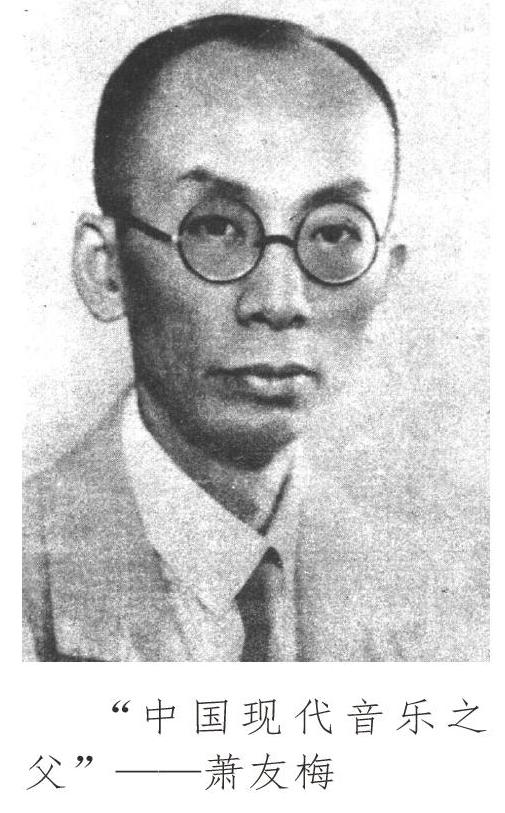

1924年5月4日,是五四運動5周年紀念日。當天,北京《晨報副鐫》第3版刊出《五四紀念愛國歌》簡譜歌曲,標注“趙國鈞作歌,蕭友梅制譜。”就在這一天,蕭友梅將其編成由管弦樂隊伴奏的合唱曲,并在北京青年會國民音樂大會上親自指揮歌唱。這是我國第一首直接歌頌“五四”愛國運動的歌曲。

“五四”時期歌曲的一個閃光點,就是主題的時代性,并以此確立了它們思想內涵上的美學品格與美學價值,也成就了其歷史的輝煌。它們緊扣“五四”時期的時代脈搏,高揚了五四運動反帝反封建和倡導科學民主的時代精神,或直抒愛國憂民情懷,或呼喚社會變革進步,或同情勞苦大眾,總之,集中體現出其主題思想的時代進步性。

歌詞是表達音樂作品思想情感的重要載體,也是歌曲旋律創作的基礎。一首好的歌詞能激發曲作者的創作激情。趙國鈞作詞的《五四紀念愛國歌》,在詞中發出了“壯哉此日!壯哉五四!”的吶喊,有力地弘揚了“五四”愛國主義精神,振奮了人心,鼓舞了斗志。這首歌壯懷激越,豪情萬丈,“五四”青年的形象在歌聲中活脫地展現出來。

有人說,中國“五四”時期的藝術歌曲是在“五四”新文化運動的直接影響下產生和發展的,在新舊時代的交替與新舊文化的交鋒中,它們揭開了中國現代音樂的新篇章。“五四”時期的藝術歌曲,其旋律組織、和聲、織體、調式、調性、補充、模進、發展、轉調等藝術技巧與伴奏手法等,都匠心獨運,異彩紛呈,幾乎達到無懈可擊、令人刮目的藝術高度。

在中央音樂學院的校園里,有一座由著名美術家劉開渠先生創作的半身銅像,那就是被稱為“中國現代音樂之父”的蕭友梅的雕塑。蕭友梅是中國音樂史上一位重要的人物。他1884年1月出生于廣東香山(今中山市)。父親是清末秀才,以塾師為生。蕭友梅自幼隨父學習古文,1889年又隨父移居澳門,學習英文和日文。孫中山于1892年在澳門開業行醫時,與蕭家相鄰;他們又是自小熟識的世交,所以過從甚密。蕭家近鄰有一葡萄牙神甫常在家里彈奏風琴,這使蕭友梅頗受熏陶。1899年,蕭友梅考入廣州時敏學堂,接受新式教育.“唱歌”也是正式課程之一。

1901年,蕭友梅從時敏學堂畢業后自費去日本留學,在東京高等師范附屬中學學習之余,又在東京帝國音樂學院選修鋼琴及聲樂,實現了他童年時代學習音樂的愿望。

當時,蕭友梅是一位熱血青年,信仰孫中山先生的民主思想。1906年,他經人介紹加入了孫中山組織的同盟會。為了掩護孫中山從事革命活動,他把自己的寓所提供出來,供革命黨人作為秘密會議的地點。孫中山舉行會議時,蕭友梅常常帶著廖仲愷的孩子在屋外玩耍,實際上是在給開會的人放哨,一有動靜就可立即通知他們。

在長年的交往中,孫中山覺得蕭友梅是一位十分信得過的人,對他很器重。1912年1月1日,孫中山在南京宣誓就任中華民國臨時大總統時,任命蕭友梅為總統府秘書,從此他們之間的關系更為密切。雖然已經從政,雖然與孫中山有著深厚的友誼,但蕭友梅心中念念不忘的是音樂。當他聽說有歐洲學習音樂的機會,就毅然辭掉了總統府的職務,于1913年奔赴德國學音樂,曾在萊比錫國立音樂學院學理論作曲。1916年,他以長篇論文《17世紀以前中國管弦樂隊的歷史的

研究》獲哲學博士學位,成為中國第一位獲此種學位的音樂家。

1920年3月,蕭友梅回到北京。他以其淵博的學識和早年的革命經歷及同國內政界高層人士的關系,要謀得一個薪位高的職務并不困難;但是他決定實現自己的理想,毅然選擇了開創音樂教育事業的艱苦道路。當時,音樂專業并不受重視,在高等學校里不過是附庸,有的與美術合在一起稱為圖音系,有的與體育合在一起稱為音體系,有的更是大雜燴稱為圖工操練。蕭友梅于1920年9月被聘為教育部編審員,兼任北京高等師范(北師大前身)附設實驗小學主任。時任北京大學校長的蔡元培很器重蕭友梅的為人和才能,蕭友梅也很贊同蔡元培“以美育代宗教”的主張,于是應邀擔任了北京大學中國文學系音樂講師兼該校音樂研究會導師。

蕭友梅聲譽日隆,吸引了許多學生來學習音樂。他還建立了我國第一個管弦樂隊并親任指揮。這個樂隊的前身是清末民初海關稅務局的管弦樂隊,一共只有17個人。樂隊雖小,但從1922年底到1927年將近5年的時間,卻開過40多次音樂會,演奏了海頓、莫扎特、貝多芬、舒伯特等音樂大師的作品,為北京群眾介紹了不少西方音樂藝術知識。

1920年9月,蕭友梅與楊仲子共同創辦了北京女子高等師范學校音樂體育專修科,后經蕭建議分成兩個專科。1922年8月,經蕭友梅提議,北大音樂研究會改組為北京大學附設音樂傳習所,“以養成樂學人才為宗旨,一面傳習西洋音樂,一面保存中國古樂,發揚而光大之”。傳習所由校長蔡元培兼任所長,蕭友梅作教務主任負責實際工作。1926年,蕭友梅又兼任北京國立藝術專門學校的音樂系主任。蕭友梅十分重視由師生共同參與的、定期的音樂會。這些活動不僅大大豐富了當時北京的社會音樂活動,而且對中國新音樂文化的發展也具有深遠的影響。

1927年6月,北洋軍閥的教育部以“有傷社會風化…‘浪費國家錢財”為由,下令停辦北京所有國立院校的音樂系科。蕭友梅苦心經營了5年的北大音樂傳習所也被迫解散。蕭友梅憤而辭職,隨蔡元培南下尋求發展。

1927年10月,蔡元培就任南京政府大學院(后改為教育部)院長。經他力爭,政府通過了蕭友梅提出的關于創辦國立音樂院的計劃。這個中國第一所正規的高等專業音樂教育機構于同年秋在上海正式成立,并立即開始公開招生。蕭友梅最初任教務主任,主持日常行政工作,同年12月被任命為代理院長,1928年9月被正式任命為院長。1929年,國立音樂院改名為“上海國立音樂專科學校”,蕭友梅被任命為該校校長。他按照自己的理想盡力推進中國的現代專業音樂教育,經過數年堅持不懈的努力,終于使國立音專成為具有相當規模和國際水準的中國最高音樂學府,為中國培養出不少優秀的音樂人才。這些人才中的大多數后來成為推動中國音樂事業發展的骨干力量。

蕭友梅憑借自己淵博的學識和藝術才華,編撰了一大批音樂教材、論著,并創作有多種體裁的音樂作品。其中,著名的紅色歌曲就有:1928年,寫出了《國恥》等3首歌曲,是中國最早的抗日歌曲之一。1931年“九·一八”之后,寫出了《從軍歌》,是我國第一批以救亡為題材的愛國歌曲之一。1922年寫出了《問》,主題是對于當時軍閥混戰,山河殘破的祖國深沉的憂慮。

1940年12月31日,因結核菌侵入腎臟,蕭友梅在上海體仁醫院病逝,享年56歲。人走了,他的歌曲作品還活著,他對中國音樂文化事業作出的卓絕貢獻將永遠為后人銘記。