[陌生]的鱟

達也

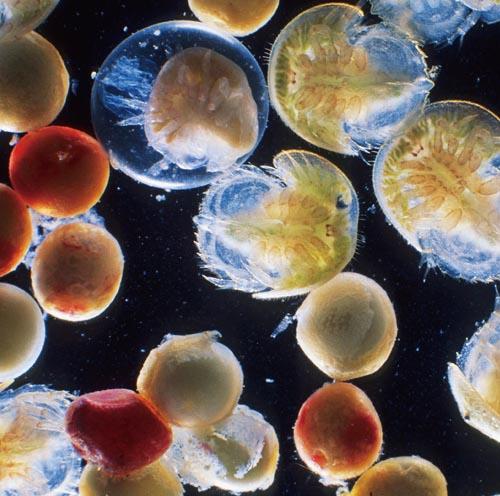

鱟是粵閩臺文化的一個重要要素,與海濱文化密切關聯。人們甚至會把一些天象和鱟的形象聯系在一起,從而去判斷天氣變化。從不多的史料及文學作品里,看得出古人與鱟之間的一個很突出的關系便是食用。除了食用,自古以來國人對鱟的另一大用途便是藥用。而就中國所分布的鱟的現狀來看,由于它們的數量急劇減少,人們能見到機會少之又少,從這個角度來說鱟對我們也會變成一種更加陌生的動物。

和魚、蝦、蟹等海洋動物相比,鱟為人所知的程度明顯低很多。

西晉時人們已經注意到鱟的存在。東晉郭璞在《山海經注》里指出:“子如麻子,南人為醬。”就可以明確看出東晉時人們已有用鱟的卵來做醬的行為。唐宋以后關于鱟的記載又增加了一些。

五代十同時期,常州文學家毛勝,白號天饞居士,曾經寫過一篇《水族加恩薄》,對海鮮食品進行分析點評,他如此寫鱟: “令長尾先生,惟吳越人以謂用先生治醬,華夏無敵,宜授典醬大夫、仙衣使者。”意思很明顯,夸贊用鱟卵做的醬非常鮮美。

宋代很多詩人曾經寫過與鱟有關的詩句。“小兒偶得官樓酒,鱟醢尊乾一醉同。”(《春晚小飲》), “鱟樽恰受三升醞,龜屋新裁二寸冠。”(《近村暮歸》)——以上都是陸游所作。

“滿盤山海眩芳珍,未借前籌已咽津。鱟醬子于總佳客,玉貍黃雀是鄉人。”——楊萬里《小飲,俎豆頗備江西淮浙之品,戲題二首》。

清代聶璜所著的《海錯圖》對中國沿海的300余種生物進行了文字和圖畫的描繪,其中所繪的鱟頗為形象。《海錯圖》是從博物的角度去記載鱟,這本書雖然有趣,但受時代所限,記錄的生物習性真假參雜,不可全信。

從不多的史料及文學作品里,看得出古人與鱟之間的一個很突出的關系便是食用。鱟是一種地域性的海產,居住在有鱟的地區的人們非常懂得怎么利用這種生物,比如潮州人的鱟粿,比如人們用鱟卵做醬做鮮。

在金門后豐港,鱟在當地人的歷史記憶和文化生活中有著很重要的位置。鱟是粵閩臺文化的一個重要要素,與海濱文化密切關聯。人們甚至會把一些天象和鱟的形象聯系在一起,從而去判斷天氣變化。《東瀛識略》記載有:“若山無片云,歷歷可睹,少頃即雨。天際現斷云如半帆、或如鱟尾層矗,日鱟帆云,不久有臺風起。”人們還會把鱟的殼畫上彩繪圖案,做成“虎頭牌”,掛在門楣上驅邪迎福。古時,人們拿網弧形的鱟殼當飯瓢,當水勺,當酒樽,稱鱟箕,亦稱鱟瓢、鱟勺、鱟樽。

如果想更多的了解金門地區跟鱟有關的故事,臺灣紀錄片導演洪淳修所拍攝的《守鱟的人》和《刪海經》是很值得一看的,看完后讀者自然會對當地人與鱟的記憶羈絆,以及現代經濟發展給人們帶去的有關影響有更多的了解。

鱟在閩南語中的發音與“孝”相同,人們也會把鱟作為一種孝道的道德象征而刻在建筑物上。比如臺北市龍山寺入口處左有石柱上就分別刻有一對鱟和一對章魚。閩臺居民還會通過鱟寄托對平安回歸的期望。《重修臺灣府志》(清)記載道: “至于掛席隨云、乘風破浪,問程孤往,歷島樹之迷離;擊楫還歸,與鱟帆而上下。”

我國古代提到鱟的著作有:《山海經》《嶺表異錄》《左思·吳都賦》《郭璞·江賦》《廣志》《吳錄·地理志》《南越志》《嶺表錄異》《食療本草》《類證本草》《本草綱目》《酉陽雜俎(唐)》《清異錄(宋)》《夢梁錄(宋)》《武林舊事(元)》《廣東新語(清)》。

在這些古籍中,提到鱟的大部分都與食用和藥用有關,少部分著作(比如《南越志》)對這種奇特的動物進行了外形的刻畫。

有關鱟這種神奇的動物,還有一個關于白鱟仙翁的說法頗有意思,但還需考證。

筆者曾經看到一則報道。江南一帶把白色的彩虹(日暈)稱為白虹,也有老人將其稱為白鱟,并認為白鱟主災,當有白鱟時,多有大旱大澇的災害性天氣,會影響稻谷的生長。這樣一來,白鱟天氣就緊密關系著百姓的生活,尤其是農事與蠶桑,因此江南地區歷來有祭祀白鱟仙翁的習俗。

關于白鱟仙人的傳說提到,明初的白鱟仙人就曾帶來一種異常的天氣狀況。在新州之戰中,緊隨白虹而冉現的大霧天,使得朱元璋的軍隊如有神助,以少勝多,取得了重要的勝利。為了紀念這次戰役,朝廷冊封了當地傳說中的白鱟仙人為金井龍王,并立廟予以祭祀。

由于地域性分布的緣故,我們可以說鱟對于絕大多數國人而言是非常陌生的,加之文化作品中的鱟也鮮為人知,鱟就成為了一種“陌生”的動物。如今知道它們的人,大部分可能是在餐館里、水產市場上,就算知道了,也只是當作一種能滿足獵奇心理的食材,并不太了解這種動物很可能因白己的食用而面臨滅絕風險。 就中國所分布的鱟的現狀來看,由于它們的數量在急劇減少,人們能見到的機會少之又少,從這個角度來說鱟對我們也會變成一種更加陌生的動物。

古人生活的歷史就像彩虹一樣終究會散去,那些被記錄下來的歷史,給我們以一探先人生活及思想的可能。歷經四億年歷史的鱟,一定承載了很多值得去探索的奧妙。只可惜縱 觀如今我們身邊的生物,總是不斷聽到即將滅絕的消息,對人們來說,這樣的話聽多了很麻木。所以筆者其實也不知道,如何把鱟這種“陌生”的動物所面臨的處境 之危急告訴大家,也許只能更多地介紹它們,引起人們對它們的關注。